- •Б.Г. Гасанов Теория эксплуатационных свойств автомобиля

- •Предисловие

- •Введение

- •Тема 1. Эксплуатационные свойства авторанспортных средств

- •Развитие автомобилестроения

- •Классификация и индексация автотранспортных средств

- •Классификация и индексы легковых автомобилей

- •Типоразмеры легковых автомобилей

- •Обозначение прицепов и полуприцепов (первые два индекса)

- •Категория атс

- •1.3. Эксплуатационные свойства атс

- •Условия эксплуатации, влияние их на эксплуатационные свойства

- •1.5. Конструктивная безопасность атс

- •Контрольные вопросы

- •Тема 2. Тягово-скоростные свойства автомобиля

- •2.1. Характеристика и оценочные показатели

- •Тягово-скоростных свойств автомобиля

- •2.2. Силы, действующие на автомобиль при движении

- •2.1. Силы и моменты, действующие на автомобиль в тяговом режиме.

- •2.3. Внешняя скоростная характеристика двигателя внутреннего сгорания

- •2.4. Тяговая сила на ведущих колесах автомобиля. Коэффициент полезного действия трансмиссии

- •2.5. Кинематика автомобильного колеса

- •2.6. Динамика автомобильного колеса

- •По недеформируемой поверхности

- •2.7. Момент и сила сопротивления качению эластичного колеса. Коэффициент сопротивления качению

- •2.8. Коэффициент сцепления колеса с дорогой

- •2.9. Сила сопротивления дороги

- •2.10. Сила сопротивления воздуха

- •Сопротивления при различной конфигурации элементов кузова и кабины автомобилей

- •Коэффициенты обтекаемости автомобилей

- •2.11. Сила сопротивления разгону. Коэффициент вращающихся масс

- •2.12. Нормальные реакции дороги на колеса автомобиля в тяговом режиме

- •2.13. Дифференциальное уравнение движения автомобиля с механической трансмиссией

- •2.14. Тяговый и мощностной баланс автомобиля

- •2.15. Динамический фактор и динамические характеристики автомобиля

- •Автомобиля.

- •2.16. Ускорение, время и путь разгона автомобиля

- •Передач

- •2.17. Тягово-скоростные свойства автомобиля с гидродинамической передачей

- •2.18. Тяговый расчет автомобиля

- •Р ис. 2.17. Выбор передаточных чисел промежуточных передач

- •Контрольные вопросы

- •Тема 3. Топливная экономичность автомобиля

- •3.1. Измерители топливной экономичности

- •3.2. Топливно-экономическая характеристика автомобиля

- •3.3. Влияние различных факторов на топливную экономичность автомобиля

- •3.4. Топливная экономичность автомобиля с гидромеханической трансмиссией

- •Контрольные вопросы

- •Тема 4. Тормозная динамичность атс

- •4.1. Тормозные системы автомобилей и требования, предъвляемые к рабочей тормозной системе

- •4.2. Динамика тормозящего колеса

- •4.3. Диаграмма торможения, измерители и показатели тормозной динамичности атс

- •4.4. Уравнение движения автомобиля при торможении

- •4.5. Нормальные реакции дороги на колеса автомобиля при торможении

- •4.6. Расчетное определение замедления и пути экстренного торможения автомобиля

- •4.7. Оптимальное распределение тормозных сил

- •Сцепления от коэффициента скольжения при торможении на сухой дороге

- •4.8. Особенности процесса торможения автопоезда

- •На горизонтальном участке дороги

- •4.9. Торможение на мокрых и скользких дорогах

- •При Ртор равной : 1 – 0,6Gφ; 2 – 0,8 Gφ; 3 – Gφ; 4 - Рдв

- •4.10. Автоматическое регулирование тормозных сил автомобиля. Антиблокировочные системы

- •Скольжения при различных дорожных условиях:

- •4.11. Испытание автомобиля на тормозную динамичность

- •Нормативы эффективности торможения атс при помощи рабочей тормозной системы при проверках на стенде

- •Нормативы эффективности торможения атс при помощи рабочей тормозной системы в дорожных условиях с использованием прибора для проверки

- •Нормативы эффективности торможения атс запасной тормозной системой при испытании в дорожных условиях

- •4.12. Влияние технического состоянии атс на тормозную динамичность

- •4.13. Пути повышения тормозной динамичности

- •Контрольные вопросы

- •Тема 5. Устойчивость автомобиля

- •5.1. Определения и оценочные показатели устойчивости

- •Устойчивости автомобиля

- •5.2. Курсовая устойчивость

- •5.3. Поперечная устойчивость

- •Уклоном (правый поворот, вид сзади).

- •5.4. Устойчивость переднего и заднего мостов автомобиля

- •5.5. Системы контроля устойчивости атс

- •Контрольные вопросы

- •Тема 6. Управляемость и поворачиваемость автомобиля

- •6.1. Общее понятие и оценочные показатели

- •Управляемости

- •Шкала оценки управляемости по балльной системе

- •6.2. Кинематика поворота автомобиля

- •6.3. Динамика поворота автомобиля

- •С задними ведущими колесами

- •6.4. Колебания управляемых колес

- •6.5. Стабилизация и углы установки управляемых колес

- •6.6. Поворачиваемость автомобиля

- •(С уводом)

- •Вопросы контроля знаний

- •7. Проходимость автомобиля

- •7.1. Классификация автомобилей по проходимости

- •7.2. Характеристики опорной поверхности

- •Характеристики грунтов

- •7.3. Взаимодействие колеса с деформируемой поверхностью

- •7.4. Сцепление колеса с опорной поверхностью

- •Буксовании

- •Несущей способностью грунта.

- •7.5. Оценочные показатели опорно-тяговой проходимости

- •7.6. Профильная проходимость автомобиля

- •7.7. Влияние конструкции автомобиля на проходимость

- •Контрольные вопросы

- •Тема 8. Плавность хода атс

- •8.1. Основные понятия и измерители плавности хода автомобилей

- •Пятибалльная шкала для оценки плавности хода автомобиля

- •8.2. Расчетные схемы для анализа плавности хода автомобилей без учета затухания колебаний

- •(Подрессоренной части) автомобиля.

- •8.3. Свободные колебания подрессоренной массы без учета затухания. Приведенная жесткость подвески

- •8.4. Свободные колебания подрессоренных и неподрессоренных масс с учетом затухания

- •Результаты расчетов к примеру 1, п. 4.

- •8.5. Принципы экспериментального определения плавности хода атс

- •Контрольные вопросы

- •Оглавление

7.2. Характеристики опорной поверхности

Под действием нормальной нагрузки на колеса автомобиля происходит деформация грунта. Параметры образующейся колеи при этом зависят от характеристик колес и грунта.

По гранулометрическому составу грунты классифицируются на: крупнобломочные, в которых частицы грунта размером более 2 мм; песчаные и глинистые грунты. По составу различаются минеральные грунты и грунты органического происхождения. Минеральные грунты разделяются по различным признакам. В основу такого деления положены размеры и соотношение частиц двух фракций: глинистой и песчаной. В зависимости от относительного содержания глинистых и песчаных фракций минеральные грунты делятся на глины (содержание глинистых частиц по массе более 30 %), суглинистые грунты – (10 - 30 %), супесчаные (3…10 %) и песчаные (менее 3 %).

Принято считать сыпучими песчаные и супесчаные грунты, а также снег сухой, а связанными - суглинистые, тяжелые суглинистые и глинистые.

Грунты, состоящие из отложений частиц органического вещества, занимают особое место. К ним относятся различные виды торфяно-болотных и илистых грунтов, которые различаются по влажности, составу и происхождению.

В зависимости от влажности грунт может находиться в трех состояниях: твердом, пластичном и текучем. Самые неблагоприятные условия для движения автомобилей создаются при текучем состоянии грунта. Такое переувлажненное состояние характерно для весенней и осенней распутицы и в периоды сильных дождей.

Свойства песчаных (несвязных) грунтов в меньшей степени зависят от влажности. С увеличением влажности их сопротивляемость внешним нагрузкам несколько возрастает, а затем при достижении предела текучести вновь уменьшается. Состояние песчаных грунтов характеризуется их плотностью, оказывающей наибольшее влияние на механические свойства.

Сопротивление грунта сдвигу определяется силами сцепления частиц, обусловленными молекулярным и капиллярным взаимодействием воды, и силами трения между частицами. Силы сцепления частиц зависят от влажности грунта и практически не зависят от давления, а силы трения обусловлены сцеплением частиц между собой и могут возникать только при наличии внешней нагрузки.

Сопротивление сдвигу зависит от гранулометрического состава и влажности грунта. Так, для песков сопротивление сдвигу практически определяется только внутренним трением, поэтому оно пропорционально давлению. Для глин, наоборот, сопротивление сдвигу в основном определяется сцеплением, которое резко уменьшается с увеличением их влажности.

На

опорно-тяговую проходимость влияют

также физические

свойства деформируемой

поверхности движения, оцениваемые рядом

параметров. Основные из них: влажность

![]() ,

где тв

– масса

воды, находящейся в грунте; тс

– масса

сухого вещества в грунте. Предел текучести

оценивается в зависимости от влажности,

при которой стандартный конус за 5с под

действием собственного веса погружается

на глубину 10 мм. Определяется также

предел пластичности в зависимости от

влажности, при которой образец грунта

раскатывается в шнур диаметром 3 мм без

разрушения на куски. На опорно-тяговую

проходимость влияет текучесть грунта,

которая характеризуется силой, необходимой

для отрыва прилипшей к грунту пластины,

отнесенной к единице площади; и плотность

грунта

,

где тв

– масса

воды, находящейся в грунте; тс

– масса

сухого вещества в грунте. Предел текучести

оценивается в зависимости от влажности,

при которой стандартный конус за 5с под

действием собственного веса погружается

на глубину 10 мм. Определяется также

предел пластичности в зависимости от

влажности, при которой образец грунта

раскатывается в шнур диаметром 3 мм без

разрушения на куски. На опорно-тяговую

проходимость влияет текучесть грунта,

которая характеризуется силой, необходимой

для отрыва прилипшей к грунту пластины,

отнесенной к единице площади; и плотность

грунта

![]() ,

где mг

и Vг

–

соответственно масса и объем грунта.

,

где mг

и Vг

–

соответственно масса и объем грунта.

Механические свойства деформируемой поверхности характеризуются нормальной деформируемостью грунта под действием силы тяжести и касательной деформируемостью грунта под действием продольных сил. В наибольшей степени проходимость автомобилей зависит от сопротивления сжатию, а также сдвигу и срезу.

Сопротивления

грунта сжатию определяют экспериментально

путем вдавливания в грунт специальных

штампов. При этом измеряют нагруку,

приходяуюся на штамп, и глубину погружения

(осадку). Условно зависимость глубины

погружения

![]() разбивают

на три участка: сжатие; уплотнение, сдвиг

с вытеснением грунта.

разбивают

на три участка: сжатие; уплотнение, сдвиг

с вытеснением грунта.

Предложена эмпирическая зависимость между давлением на грунт и глубиной погружения

![]() ,

(7.1)

,

(7.1)

где сг, - экспериментальные коэффициенты, зависящиеот состава грунта, его влажности.

Поскольку для уточнения зависимости (7.1) используют плиты - штампы, полученная экспериментально эмпирическая зависимость имеет следующий вид:

![]() ,

,

где в – ширина штампа; к1, к2, - экспериментальные коэффициенты, характеризующие грунт.

Для установления связи между давлением и глубиной вдаливания предложена следующая зависимость:

![]() (7.2)

(7.2)

где

![]() - несущая способность грунта, соответствующая

пределу текучести

- несущая способность грунта, соответствующая

пределу текучести

![]() ;

к0

– коэффициент

объемного смятия грунта, численно равный

тангенсу угла наклона касательной к

кривой деформации грунта в начале

координат.

;

к0

– коэффициент

объемного смятия грунта, численно равный

тангенсу угла наклона касательной к

кривой деформации грунта в начале

координат.

Несущая способность глинистых грунтов в зависимости от влажности может изменяться в пределах 0,01…1 МПа, а у песчаных – 0,03…0,1 МПа.

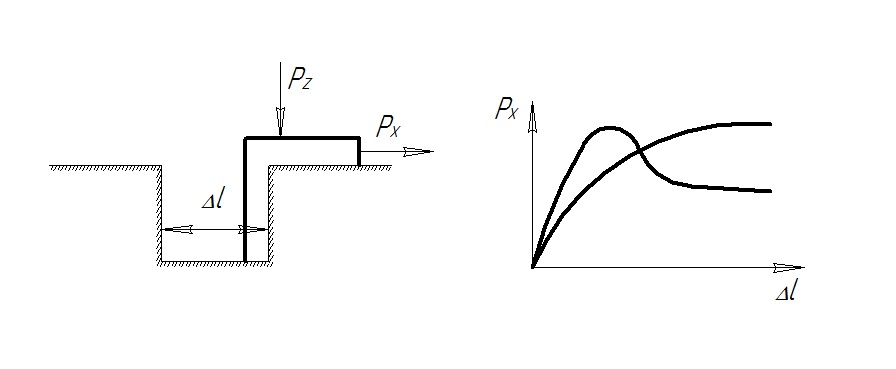

Деформация грунта под действием продольной силы характеризуется сопротивлением сдвигу. Расчетная схема для определения сопротивление сдвигу грунта представлена на рис. 7.1.

К штампу, нагруженному нормальной силой РZ, прикладывается продольная сила Рх. В общем случае для сдвига грунта необходимо преодолеть сопротивление сил внутреннего сцепления и трения между частицами грунта.

а б

Рис. 7.1 Определение сопротивления сдвигу грунта: а- схема для оценки сопротивления грунта сдвигу; б – зависимость продольной силы от расстояния сдвига

Из равенства сил вправе записать

![]() ,

(7.3)

,

(7.3)

где![]() - сила внутреннего сцепления между

частицами грунта;

- сила внутреннего сцепления между

частицами грунта;

![]() - сила внутреннего трения между частицами

грунта.

- сила внутреннего трения между частицами

грунта.

Сила внутреннего сцепления между частицами грунта определяется по формуле

![]() ,

,

где С0 – коэффициент внутреннего сцепления между частицами; А – площадь сдвига.

Сила трения между частицами грунта равна

![]() ,

,

где

![]() - коэффициент внутреннего трения между

частицами грунта; Рz

–нормальная

сила, действующая на штамп.

- коэффициент внутреннего трения между

частицами грунта; Рz

–нормальная

сила, действующая на штамп.

Принято выражать коэффициент внутреннего трения между частицами грунта через угол внутреннего тренияφ0

![]() ,

,

После подстановки полученных значений сил трения и сцепления в уравнение (7.3) имеем

![]() .

(7.4)

.

(7.4)

Разделив на площадь сдвига А правую и левую части уравнения (7.4), получим зависимость для определения сопротивление сдвигу грунта под действием продольных сил

![]() ,

(7.5)

,

(7.5)

где

![]() -

сопротивление сдвигу грунта, численно

равное силе, необходимой для сдвига

единице площади грунта; рг.-

давление на грунт.

-

сопротивление сдвигу грунта, численно

равное силе, необходимой для сдвига

единице площади грунта; рг.-

давление на грунт.

В качестве примера в табл. 7.1 приведены экспериментальные значения коэффициента внутреннего сцепления и угла трения для трех деформируемых поверхностей.

Таблица 7.1