- •Б.Г. Гасанов Теория эксплуатационных свойств автомобиля

- •Предисловие

- •Введение

- •Тема 1. Эксплуатационные свойства авторанспортных средств

- •Развитие автомобилестроения

- •Классификация и индексация автотранспортных средств

- •Классификация и индексы легковых автомобилей

- •Типоразмеры легковых автомобилей

- •Обозначение прицепов и полуприцепов (первые два индекса)

- •Категория атс

- •1.3. Эксплуатационные свойства атс

- •Условия эксплуатации, влияние их на эксплуатационные свойства

- •1.5. Конструктивная безопасность атс

- •Контрольные вопросы

- •Тема 2. Тягово-скоростные свойства автомобиля

- •2.1. Характеристика и оценочные показатели

- •Тягово-скоростных свойств автомобиля

- •2.2. Силы, действующие на автомобиль при движении

- •2.1. Силы и моменты, действующие на автомобиль в тяговом режиме.

- •2.3. Внешняя скоростная характеристика двигателя внутреннего сгорания

- •2.4. Тяговая сила на ведущих колесах автомобиля. Коэффициент полезного действия трансмиссии

- •2.5. Кинематика автомобильного колеса

- •2.6. Динамика автомобильного колеса

- •По недеформируемой поверхности

- •2.7. Момент и сила сопротивления качению эластичного колеса. Коэффициент сопротивления качению

- •2.8. Коэффициент сцепления колеса с дорогой

- •2.9. Сила сопротивления дороги

- •2.10. Сила сопротивления воздуха

- •Сопротивления при различной конфигурации элементов кузова и кабины автомобилей

- •Коэффициенты обтекаемости автомобилей

- •2.11. Сила сопротивления разгону. Коэффициент вращающихся масс

- •2.12. Нормальные реакции дороги на колеса автомобиля в тяговом режиме

- •2.13. Дифференциальное уравнение движения автомобиля с механической трансмиссией

- •2.14. Тяговый и мощностной баланс автомобиля

- •2.15. Динамический фактор и динамические характеристики автомобиля

- •Автомобиля.

- •2.16. Ускорение, время и путь разгона автомобиля

- •Передач

- •2.17. Тягово-скоростные свойства автомобиля с гидродинамической передачей

- •2.18. Тяговый расчет автомобиля

- •Р ис. 2.17. Выбор передаточных чисел промежуточных передач

- •Контрольные вопросы

- •Тема 3. Топливная экономичность автомобиля

- •3.1. Измерители топливной экономичности

- •3.2. Топливно-экономическая характеристика автомобиля

- •3.3. Влияние различных факторов на топливную экономичность автомобиля

- •3.4. Топливная экономичность автомобиля с гидромеханической трансмиссией

- •Контрольные вопросы

- •Тема 4. Тормозная динамичность атс

- •4.1. Тормозные системы автомобилей и требования, предъвляемые к рабочей тормозной системе

- •4.2. Динамика тормозящего колеса

- •4.3. Диаграмма торможения, измерители и показатели тормозной динамичности атс

- •4.4. Уравнение движения автомобиля при торможении

- •4.5. Нормальные реакции дороги на колеса автомобиля при торможении

- •4.6. Расчетное определение замедления и пути экстренного торможения автомобиля

- •4.7. Оптимальное распределение тормозных сил

- •Сцепления от коэффициента скольжения при торможении на сухой дороге

- •4.8. Особенности процесса торможения автопоезда

- •На горизонтальном участке дороги

- •4.9. Торможение на мокрых и скользких дорогах

- •При Ртор равной : 1 – 0,6Gφ; 2 – 0,8 Gφ; 3 – Gφ; 4 - Рдв

- •4.10. Автоматическое регулирование тормозных сил автомобиля. Антиблокировочные системы

- •Скольжения при различных дорожных условиях:

- •4.11. Испытание автомобиля на тормозную динамичность

- •Нормативы эффективности торможения атс при помощи рабочей тормозной системы при проверках на стенде

- •Нормативы эффективности торможения атс при помощи рабочей тормозной системы в дорожных условиях с использованием прибора для проверки

- •Нормативы эффективности торможения атс запасной тормозной системой при испытании в дорожных условиях

- •4.12. Влияние технического состоянии атс на тормозную динамичность

- •4.13. Пути повышения тормозной динамичности

- •Контрольные вопросы

- •Тема 5. Устойчивость автомобиля

- •5.1. Определения и оценочные показатели устойчивости

- •Устойчивости автомобиля

- •5.2. Курсовая устойчивость

- •5.3. Поперечная устойчивость

- •Уклоном (правый поворот, вид сзади).

- •5.4. Устойчивость переднего и заднего мостов автомобиля

- •5.5. Системы контроля устойчивости атс

- •Контрольные вопросы

- •Тема 6. Управляемость и поворачиваемость автомобиля

- •6.1. Общее понятие и оценочные показатели

- •Управляемости

- •Шкала оценки управляемости по балльной системе

- •6.2. Кинематика поворота автомобиля

- •6.3. Динамика поворота автомобиля

- •С задними ведущими колесами

- •6.4. Колебания управляемых колес

- •6.5. Стабилизация и углы установки управляемых колес

- •6.6. Поворачиваемость автомобиля

- •(С уводом)

- •Вопросы контроля знаний

- •7. Проходимость автомобиля

- •7.1. Классификация автомобилей по проходимости

- •7.2. Характеристики опорной поверхности

- •Характеристики грунтов

- •7.3. Взаимодействие колеса с деформируемой поверхностью

- •7.4. Сцепление колеса с опорной поверхностью

- •Буксовании

- •Несущей способностью грунта.

- •7.5. Оценочные показатели опорно-тяговой проходимости

- •7.6. Профильная проходимость автомобиля

- •7.7. Влияние конструкции автомобиля на проходимость

- •Контрольные вопросы

- •Тема 8. Плавность хода атс

- •8.1. Основные понятия и измерители плавности хода автомобилей

- •Пятибалльная шкала для оценки плавности хода автомобиля

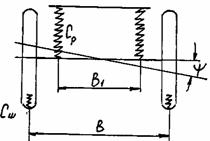

- •8.2. Расчетные схемы для анализа плавности хода автомобилей без учета затухания колебаний

- •(Подрессоренной части) автомобиля.

- •8.3. Свободные колебания подрессоренной массы без учета затухания. Приведенная жесткость подвески

- •8.4. Свободные колебания подрессоренных и неподрессоренных масс с учетом затухания

- •Результаты расчетов к примеру 1, п. 4.

- •8.5. Принципы экспериментального определения плавности хода атс

- •Контрольные вопросы

- •Оглавление

6.4. Колебания управляемых колес

При движении автомобиля по неровной дороге возникают не только вертикальные колебания управляемых колес, но также и угловые – около шкворней поворотных цапф. Если амплитуда угловых колебаний значительна, то возможно ухудшение управляемости или даже потеря ее , без их заноса. Угловые колебания управляемых колес могут возникнуть в результате действия гироскопического момента при наклоне плоскости вращающегося колеса, из-за наличия на колесах неуравновешенных масс и несоответствия кинематики подвески управляемых колес кинематике рулевого привода.

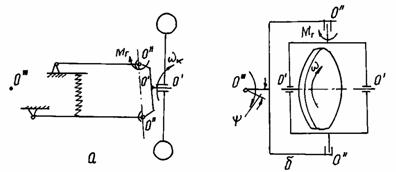

Если автомобиль имеет зависимую переднюю подвеску, то при проезде неровности дороги одним колесом наклоняются плоскости обоих вращающихся колес на угол ψ , что приводит к возникновению гироскопического момента Мг (рис. 6.3), стремящегося повернуть управляемые колеса около шкворней. Гироскопический момент определим по выражению

|

|

где Iк – момент инерции колеса; ωк – угловая скорость вращения колеса; ωβ – угловая скорость наклона плоскости колеса.

Рис.6.3. Схема для определения гироскопического момента колес.

При небольших скоростях автомобиля угловые скорости ωк и ωβ невелики, и гироскопический момент недостаточен для преодоления трения между шинами и дорогой в рулевом приводе. Поэтому такой момент не может вывести управляемые колеса из нейтрального положения. Когда же скорость достигнет 60–70 км/ч, гироскопический момент может стать причиной возникновения незатухающих колебаний управляемых колес около шкворней, ухудшающих управляемость или делающих автомобиль неуправляемым. Наиболее радикальным средством, уменьшающим действие гироскопического момента, является применение для передних (управляемых) колес независимой подвески. В этом случае правое и левое управляемые колеса перемещаются в вертикальной плоскости независимо друг от друга, а наклоны их сводятся к минимуму, что исключает появление значительных гироскопических моментов.

Существенное уменьшение колебания колес вокруг поворотных стоек возможно устранением гироскопического момента путем применения подвески, деформация которой не вызывает изменение плоскости колеса. Хорошие результаты даст применение рычажной подвески, у которой нижние рычаги немного длиннее верхних так, чтобы изменение колеи было не более 4 мм (рис. 6.3, а). Такое изменение колеса не отражается на управляемости автомобиля и на износе шин. Телескопическая подвеска (подвеска Макферсона) обеспечивает перемещение колеса строго в одной плоскости при деформации упругого элемента.

Для легковых автомобилей с задними ведущими колесами в основном используют независимую подвеску на поперечных рычагах или рычажно-телескопическую. При деформации подвески в результате наезда колеса на дорожную неровность только равная длина рычагов обеспечит сохранение установленного угла развала колеса. Однако при этом колесо будет смещаться в поперечном направлении, что приведет к изменению колеи автомобиля, ухудшению устойчивости и большему износу шин. Поэтому обычно рычаги подвески делают неодинаковой длины, что уменьшает смещение колес в поперечном направлении, но вызывает изменение угла развала колес и приводит к возникновению гироскопического момента. Угловая частота собственных колебаний переднего моста уменьшается при снижении жесткости рессор (или других упругих элементов) и шин, а также при увеличении момента инерции моста.

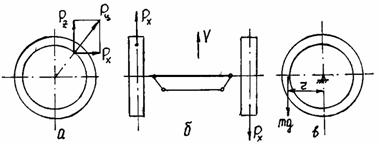

Если колеса недостаточно сбалансированы, то при их вращении возникают центробежные силы Рц (рис. 6.4). Составляющие Рх этих сил образуют моменты, стремящиеся повернуть колеса вокруг поворотных стоек или осей шкворней. Особенно неблагоприятны случаи, когда неуравновешенными оказываются оба колеса, причем их центробежные силы направлены в противоположные стороны, как это показано на рисунке 6.4, б. Возникающие в результате этого суммарные поворачивающие моменты переменны по направлению и вызывают «виляние» колес. Наряду с этим составляющие центробежных сил Рц вызывают «раскачивание» колес в вертикальной плоскости. Чем выше скорость движения, тем заметней влияние неуравновешенности колес.

Рис. 6.4. Схема сил, возникающих при неуравновешенности управляемых колес

Как было показано выше, величина центробежной силы инерции

![]() ,

,

где m – неуравновешенная масса колеса; ωк – угловая скорость вращения колеса; r – радиус вращения неуравновешенной массы.

Величину массы m определяют при динамической или статической балансировке колеса путем измерения момента дисбаланса Мдб, создаваемого силой mg (рис. 6.4, в).

При качении колеса направление и величина составляющих центробежных сил непрерывно изменяются. Когда скорость автомобиля невелика, центробежная сила мала и не может вызвать колебания управляемых колес. Однако при больших скоростях возникают незатухающие колебания управляемых колес, ухудшающие или нарушающие управляемость автомобиля. Влияние неуравновешенности колес устраняется путем уменьшения допусков на дисбаланс колес в сборе. Кроме того, для уменьшения влияния неуравновешенности колес на их колебания вокруг шкворней целесообразно уменьшить расстояние от шкворня до плоскости колеса, т.е. размещать шкворень внутри обода колеса, что позволяет уменьшить плечо действия центробежных сил, соответственно, улучшить управляемость автомобиля.

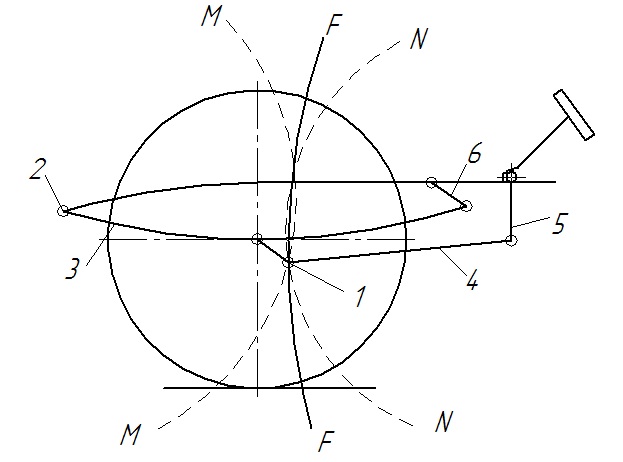

Колебания управляемых колес возникают и в результате несоответствия кинематики подвески кинематике рулевого привода. При вертикальных колебаниях передних колес (рис. 6.5) шарнир 1 на конце рычага поворотной цапфы совершает колебания по траектории ММ с центром колебаний около простого шарнира 2 рессоры 3. С другой стороны, шарнир 1 принадлежит продольной рулевой тяге 4 и может совершать колебания по траектории NN с центром колебаний в нижнем шарнире сошки 5. Действительная траектория движения FF шарнира 1 будет отличаться от траекторий ММ и NN , что вызовет поворот управляемых колес около шкворней.

Рис. 6.5. Схема колебаний управляемых колес в случае несоответствия кинематики зависимой подвески кинематике рулевого привода.

Чтобы уменьшить угловые колебания колес, необходимо совместить или сблизить траектории ММ и NN. Этого можно достичь установкой простого шарнира 2 рессоры 3 сзади, а серьги 6 рессоры – спереди или установкой рулевого механизма впереди балки переднего моста. В первом случае оба центра траектории ММ и NN будут сзади от балки передней оси, а во втором случае – спереди от нее.