- •Б.Г. Гасанов Теория эксплуатационных свойств автомобиля

- •Предисловие

- •Введение

- •Тема 1. Эксплуатационные свойства авторанспортных средств

- •Развитие автомобилестроения

- •Классификация и индексация автотранспортных средств

- •Классификация и индексы легковых автомобилей

- •Типоразмеры легковых автомобилей

- •Обозначение прицепов и полуприцепов (первые два индекса)

- •Категория атс

- •1.3. Эксплуатационные свойства атс

- •Условия эксплуатации, влияние их на эксплуатационные свойства

- •1.5. Конструктивная безопасность атс

- •Контрольные вопросы

- •Тема 2. Тягово-скоростные свойства автомобиля

- •2.1. Характеристика и оценочные показатели

- •Тягово-скоростных свойств автомобиля

- •2.2. Силы, действующие на автомобиль при движении

- •2.1. Силы и моменты, действующие на автомобиль в тяговом режиме.

- •2.3. Внешняя скоростная характеристика двигателя внутреннего сгорания

- •2.4. Тяговая сила на ведущих колесах автомобиля. Коэффициент полезного действия трансмиссии

- •2.5. Кинематика автомобильного колеса

- •2.6. Динамика автомобильного колеса

- •По недеформируемой поверхности

- •2.7. Момент и сила сопротивления качению эластичного колеса. Коэффициент сопротивления качению

- •2.8. Коэффициент сцепления колеса с дорогой

- •2.9. Сила сопротивления дороги

- •2.10. Сила сопротивления воздуха

- •Сопротивления при различной конфигурации элементов кузова и кабины автомобилей

- •Коэффициенты обтекаемости автомобилей

- •2.11. Сила сопротивления разгону. Коэффициент вращающихся масс

- •2.12. Нормальные реакции дороги на колеса автомобиля в тяговом режиме

- •2.13. Дифференциальное уравнение движения автомобиля с механической трансмиссией

- •2.14. Тяговый и мощностной баланс автомобиля

- •2.15. Динамический фактор и динамические характеристики автомобиля

- •Автомобиля.

- •2.16. Ускорение, время и путь разгона автомобиля

- •Передач

- •2.17. Тягово-скоростные свойства автомобиля с гидродинамической передачей

- •2.18. Тяговый расчет автомобиля

- •Р ис. 2.17. Выбор передаточных чисел промежуточных передач

- •Контрольные вопросы

- •Тема 3. Топливная экономичность автомобиля

- •3.1. Измерители топливной экономичности

- •3.2. Топливно-экономическая характеристика автомобиля

- •3.3. Влияние различных факторов на топливную экономичность автомобиля

- •3.4. Топливная экономичность автомобиля с гидромеханической трансмиссией

- •Контрольные вопросы

- •Тема 4. Тормозная динамичность атс

- •4.1. Тормозные системы автомобилей и требования, предъвляемые к рабочей тормозной системе

- •4.2. Динамика тормозящего колеса

- •4.3. Диаграмма торможения, измерители и показатели тормозной динамичности атс

- •4.4. Уравнение движения автомобиля при торможении

- •4.5. Нормальные реакции дороги на колеса автомобиля при торможении

- •4.6. Расчетное определение замедления и пути экстренного торможения автомобиля

- •4.7. Оптимальное распределение тормозных сил

- •Сцепления от коэффициента скольжения при торможении на сухой дороге

- •4.8. Особенности процесса торможения автопоезда

- •На горизонтальном участке дороги

- •4.9. Торможение на мокрых и скользких дорогах

- •При Ртор равной : 1 – 0,6Gφ; 2 – 0,8 Gφ; 3 – Gφ; 4 - Рдв

- •4.10. Автоматическое регулирование тормозных сил автомобиля. Антиблокировочные системы

- •Скольжения при различных дорожных условиях:

- •4.11. Испытание автомобиля на тормозную динамичность

- •Нормативы эффективности торможения атс при помощи рабочей тормозной системы при проверках на стенде

- •Нормативы эффективности торможения атс при помощи рабочей тормозной системы в дорожных условиях с использованием прибора для проверки

- •Нормативы эффективности торможения атс запасной тормозной системой при испытании в дорожных условиях

- •4.12. Влияние технического состоянии атс на тормозную динамичность

- •4.13. Пути повышения тормозной динамичности

- •Контрольные вопросы

- •Тема 5. Устойчивость автомобиля

- •5.1. Определения и оценочные показатели устойчивости

- •Устойчивости автомобиля

- •5.2. Курсовая устойчивость

- •5.3. Поперечная устойчивость

- •Уклоном (правый поворот, вид сзади).

- •5.4. Устойчивость переднего и заднего мостов автомобиля

- •5.5. Системы контроля устойчивости атс

- •Контрольные вопросы

- •Тема 6. Управляемость и поворачиваемость автомобиля

- •6.1. Общее понятие и оценочные показатели

- •Управляемости

- •Шкала оценки управляемости по балльной системе

- •6.2. Кинематика поворота автомобиля

- •6.3. Динамика поворота автомобиля

- •С задними ведущими колесами

- •6.4. Колебания управляемых колес

- •6.5. Стабилизация и углы установки управляемых колес

- •6.6. Поворачиваемость автомобиля

- •(С уводом)

- •Вопросы контроля знаний

- •7. Проходимость автомобиля

- •7.1. Классификация автомобилей по проходимости

- •7.2. Характеристики опорной поверхности

- •Характеристики грунтов

- •7.3. Взаимодействие колеса с деформируемой поверхностью

- •7.4. Сцепление колеса с опорной поверхностью

- •Буксовании

- •Несущей способностью грунта.

- •7.5. Оценочные показатели опорно-тяговой проходимости

- •7.6. Профильная проходимость автомобиля

- •7.7. Влияние конструкции автомобиля на проходимость

- •Контрольные вопросы

- •Тема 8. Плавность хода атс

- •8.1. Основные понятия и измерители плавности хода автомобилей

- •Пятибалльная шкала для оценки плавности хода автомобиля

- •8.2. Расчетные схемы для анализа плавности хода автомобилей без учета затухания колебаний

- •(Подрессоренной части) автомобиля.

- •8.3. Свободные колебания подрессоренной массы без учета затухания. Приведенная жесткость подвески

- •8.4. Свободные колебания подрессоренных и неподрессоренных масс с учетом затухания

- •Результаты расчетов к примеру 1, п. 4.

- •8.5. Принципы экспериментального определения плавности хода атс

- •Контрольные вопросы

- •Оглавление

4.7. Оптимальное распределение тормозных сил

Как

было показано выше, одновременное

достижение продольными реакциями

значений

![]() и

и

![]() (см. формулу 4.4) может быть обеспечено

оптимальным распределением тормозных

сил между колесами.

(см. формулу 4.4) может быть обеспечено

оптимальным распределением тормозных

сил между колесами.

Экспериментально

установлено, что коэффициент продольного

сцепления шин с дорогой

![]() достигает максимального значения при

определенном коэффициенте скольжения

тормозящих колес (рис. 4.4). Это значение

коэффициента скольжения, определяемое

по формуле

достигает максимального значения при

определенном коэффициенте скольжения

тормозящих колес (рис. 4.4). Это значение

коэффициента скольжения, определяемое

по формуле

![]() ,

(4.37)

,

(4.37)

называют

критическим (S![]() )

или оптимальным.

)

или оптимальным.

Очевидно, что если при торможении Sкр достигается одновременно у всех колес, то обеспечивается максимальное установившееся замедление, соответственно, минимальный тормозной путь. Если Sкр у колес в процессе торможения будет отличаться, то при повышении тормозных сил интенсивным нажатием на тормозную педаль, одно из колес блокируется раньше и коэффициент сцепления этого колеса будет меньше, чем у других.

В

случае блокировки колеса в процессе

торможения

![]() =

1 (

=

1 (![]() =

0), а коэффициент

снижается на 25 – 30 % по сравнению с

=

0), а коэффициент

снижается на 25 – 30 % по сравнению с

![]() ,

а коэффициент бокового сцепления

,

а коэффициент бокового сцепления

![]() падает еще более интенсивно (рис. 4.4).

Как видно из этого рисунка, при блокировке

колеса боковая сила, вызывающая занос

(боковое скольжение),

падает еще более интенсивно (рис. 4.4).

Как видно из этого рисунка, при блокировке

колеса боковая сила, вызывающая занос

(боковое скольжение),![]() ,

тогда как при

,

тогда как при

![]() ,

,

![]() ≈ 0,7

≈ 0,7

![]() .

Поэтому при блокировке колес хотя бы

одного моста автомобиль может потерять

поперечную устойчивость даже воздействием

незначительной боковой силы.

.

Поэтому при блокировке колес хотя бы

одного моста автомобиль может потерять

поперечную устойчивость даже воздействием

незначительной боковой силы.

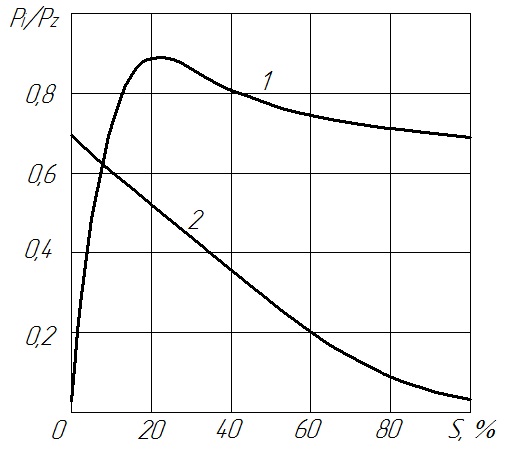

Рис. 4.4. Зависимость продольного (1) и поперечного (2) коэффициентов

Сцепления от коэффициента скольжения при торможении на сухой дороге

Кроме

этого, очень важно, чтобы тормозные силы

достигали максимально возможных значений

на правом и левом колесах одного моста

одновременно, т.к. при одинаковых

значениях

и

предотвращается появление поворачивающего

автомобиль момента

![]() .

Допускается относительная разность

тормозных сил колес оси (в процентах от

наибольшего значения) для АТС категорий

М1,

М2,

М3

и передних осей автомобилей и прицепов

категорий N1,

N2,

N3,

O2,

O3,

O4

не более 20 %, а для полуприцепов и

последующих осей автомобилей и прицепов

– 25 % (ГОСТ Р 51709-2001). Указанную относительную

разность оценивают по следующей формуле:

.

Допускается относительная разность

тормозных сил колес оси (в процентах от

наибольшего значения) для АТС категорий

М1,

М2,

М3

и передних осей автомобилей и прицепов

категорий N1,

N2,

N3,

O2,

O3,

O4

не более 20 %, а для полуприцепов и

последующих осей автомобилей и прицепов

– 25 % (ГОСТ Р 51709-2001). Указанную относительную

разность оценивают по следующей формуле:

![]() ,

,

где Рт.б. и Рт.м. – большая и меньшая величины тормозных сил на колесах одной оси.

Оптимальному распределению тормозных сил между мостами двухосного автомобиля соответствует равенство

.

(4.38)

.

(4.38)

При

торможении на горизонтальной дороге с

полным использованием тормозных сил

согласно формуле (4.20) отношение

![]() зависит от координат а,

в и hg,

которые изменяются с изменением нагрузки

на автомобиль, а коэффициент сцепления

шин с дорогой φ

(

)

зависит от дорожных условий, прежде

всего, от состояния дорожного покрытия.

зависит от координат а,

в и hg,

которые изменяются с изменением нагрузки

на автомобиль, а коэффициент сцепления

шин с дорогой φ

(

)

зависит от дорожных условий, прежде

всего, от состояния дорожного покрытия.

Принято

характеризовать рабочую тормозную

систему не отношением (4.38), а коэффициентом

![]() распределения тормозной силы

распределения тормозной силы

![]() .

(4.39)

.

(4.39)

Коэффициент

может быть постоянным или переменным

со ступенчатым или непрерывным изменением

в зависимости от давления привода

тормозной системы, нормальных реакций,

действующих на колеса. При заданных

координатах центра тяжести коэффициент

однозначно связан с коэффициентом

сцепления шины с дорогой. Учитывая

выражения (4.20), (4.38), (4.39) и при допущении,

что

![]() ,

получим

,

получим

![]() .

(4.40)

.

(4.40)

Если коэффициент сцепления шины с дорогой изменяется в процессе торможения, как это видно из рис. 4.4, то и также является величиной переменной.

Выше

было показано, что изменения реакций

(![]() )

оцениваются коэффициентами распределения

(изменения) осевой нагрузки

)

оцениваются коэффициентами распределения

(изменения) осевой нагрузки

![]() и

и

![]() .

При торможении автомобиля на горизонтальной

дороге эти коэффициенты определяют с

учетом выражений (4.18) по формулам:

.

При торможении автомобиля на горизонтальной

дороге эти коэффициенты определяют с

учетом выражений (4.18) по формулам:

для

передней оси -

![]() ;

(4.41)

;

(4.41)

для

задней оси -

![]() .

(4.42)

.

(4.42)

Наибольшие

и наименьшие значения коэффициентов

изменения реакций во время торможения

(например, на спусках) находятся в

пределах: для передней оси

![]() 1,5 – 1,7; для задней оси

1,5 – 1,7; для задней оси

![]() 0,6 – 0,8.

0,6 – 0,8.

Таким

образом, для достижения наибольшей

эффективности торможения и обеспечения

устойчивости при этом желательно, чтобы

задние колеса не блокировались первыми.

В связи с этим в приложении № 10 к правилам

№ 13 КВТ ЕЭК ООН рекомендуется обеспечить

распределение тормозных сил так, чтобы

при всех весовых состояниях удельные

тормозные силы на передних колесах (![]() )

были большими, чем на задних у легковых

автомобилей если

= 0,15 – 0,8, у остальных автомобилей при

= 0,15 – 0,3.

)

были большими, чем на задних у легковых

автомобилей если

= 0,15 – 0,8, у остальных автомобилей при

= 0,15 – 0,3.

С целью повышения эффективности и улучшения устойчивости современные автомобили имеют конструкцию рабочей тормозной системы, обеспечивающую изменение коэффициента в процессе торможения. В частности, на автомобилях устанавливают антиблокировочные системы или регуляторы тормозных сил.

Требования, предъявляемые к распределению тормозных сил, в таких случаях вытекают из условия (4.20) и характеризуются зависимостью

![]() .

(4.43)

.

(4.43)

Задаваясь

различными значениями коэффициента

продольного сцепления шин с дорогой

и определяя

![]() по формулам (4.17) или (4.18), можно найти

по формулам (4.17) или (4.18), можно найти

![]() ,

используя упрощенное выражение (4.4),

т.е. допуская, что

,

используя упрощенное выражение (4.4),

т.е. допуская, что

![]() .

.

Соответственно по формуле (4.43) вычисляют максимально допустимую тормозную силу на колесах задней оси автомобиля.