- •1.Основные положения науки о сопротивлении материалов.

- •2.Гипотезы и принципы, принимаемые при исследовании деформированного состояния упругих тел.

- •3.Внутренние усилия в нагруженной детали. Метод сечений. Напряжения. Деформации.

- •6.Испытания на растяжение-сжатие. Понятие об условной и истинной диаграмме растяжения.

- •7. Вытяжка за предел текучести, разгрузка и повторное нагружение, наклеп.

- •8.Понятие о последействии: ползучесть и релаксация.

- •9.Полная работа, затраченная на разрушение образца.

- •10.Понятие о концентрации напряжений, эффективный и теоретические коэффициенты концентрации напряжений, понятие о методах их определения.

- •11.Диаграмма растяжения и сжатия хрупких материалов (в примере чугуна).

- •12.Влияние различных факторов на механические характеристики материалов.

- •14. Сдвиг и кручение. Чистый сдвиг и его особенности.

- •17. Изгиб. Внутренние силовые факторы, возникающие в поперечных сечениях бруса при изгибе.

- •18.Напряжения в брусе при чистом изгибе. Поперечный изгиб.

- •Геометрические характеристики плоских сечений. Статические моменты инерции сечений. Моменты инерции сечений.

- •Главные моменты инерции. Главные оси инерции.

- •Теория напряженного состояния. Виды напряженного состояния.

- •Виды напряженного состояния тела.

- •Плоское напряженное состояние.

- •Главные напряжения. Главные площадки.

- •Экстремальные касательные напряжения. Понятие о пространственном напряженном состоянии.

- •Гипотезы (теории) прочности. Назначение гипотез прочности.

- •Сложное сопротивление. Основные понятия. Примеры построения эпюр внутренних усилий для стержня с ломаной осью.

- •Изгиб в двух плоскостях (косой изгиб).

- •Изгиб с растяжением (сжатием).

- •Кручение с изгибом.

- •Расчет вала на изгиб с кручением.

- •Прочность при переменных напряжениях и факторы, влияющие на их предел выносливости.

- •Влияние размеров детали

- •Влияние состояния поверхности

- •Влияние поверхностного упрочнения

- •Влияние асимметрии цикла

- •Усталость материалов. Методы определения предела выносливости. Диаграмма предельных напряжений.

- •Концентрация напряжений. Факторы, определяющие циклическую прочность.

- •Расчет на прочность при переменных напряжениях. Формула прочности.

- •37. Общие сведения о машинах и приборах.

- •38. Функциональная классификация машин

- •39. Основные понятия о механизмах.

- •40. Конструктивно-функциональная классификация механизмов.

- •41. Понятие об узлах и деталях.

- •42. Основы проектирования механизмов, стадии разработки.

- •43. Требования к деталям машин и приборов. Технологичность. Экономичность. Надежность и долговечность

- •45. Стадии разработки деталей.

- •46. Элементы сапр. Системный подход.

- •47. Общие сведения о механических передачах. Назначение передач. Классификация передач. Основные характеристики передач.

- •48. Основные типы механических передач.

- •49.Зубчатые передачи

- •50.Червячные передачи.Расчет передачи.

- •51.Планетарные передачи.Расчет передачи.

- •52. Волновые передачи. Рычажные передачи.Расчет

- •53.Фрикционные передачи. Расчет.

- •54. Ременная передача. Расчет.

- •55. Цепные передачи. Расчет.

- •Общая характеристика валов и осей.

- •58.Проектный расчет валов. Проверочный расчет валов на прочность, жесткость и колебания.

- •Подшипники (опоры валов и осей).

- •Подшипники скольжения. Общие сведения. Конструкции и материалы. Расчет.

- •61. Подшипники качения. Общие сведения. Классификация.

- •. Типы подшипников качения. Выбор и расчет.

- •I. Радиальные подшипники

- •II. Упорные подшипники

- •III.Специальные подшипники

- •Конструкции узлов. Уплотнительные устройства. Посадки подшипников на вал и в корпус. Монтаж и демонтаж подшипников. Смазка подшипников качения.

- •Муфты механических приводов. Общие сведения.

- •Сцепные управляемые и самоуправляющиеся муфты.

- •Соединения деталей. Резьбовые соединения.

- •Заклепочные соединения. Сварные соединения.

- •Паяные соединения. Клеевые соединения. Паяные соединения

- •Достоинства и недостатки паяных соединений

- •С натягом и профильные соединения. Соединение деталей c натягом.

- •Достоинства и недостатки соединений с натягом

- •Способы получения соединений с натягом

- •Профильные соединения.

- •Достоинства и недостатки профильных соединений

- •Шпоночные соединения. Зубчатые соединения.

- •136 Шпоночные соединения. Общие сведения.

- •137 Критерии работоспособности и расчет соединений.(шпонка)

- •Штифтовые и клеммовые соединения.

- •Корпусные детали механизмов. Назначение.

- •160 Конструкция и материалы.

- •Требования, предъявляемые к корпусным деталям. Классификация. Конструкции.

- •Упругие элементы. Назначение. Конструкции.

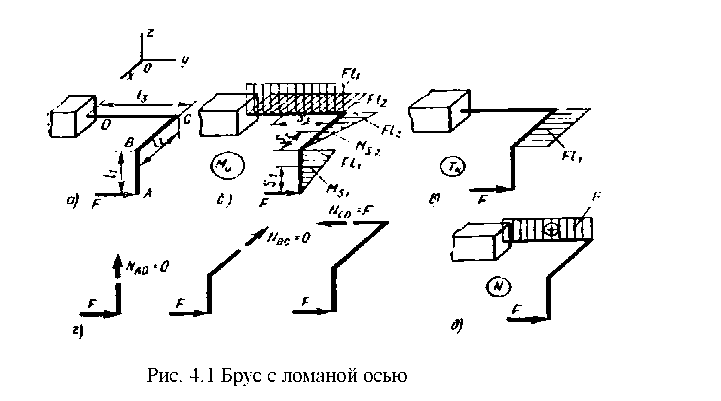

Сложное сопротивление. Основные понятия. Примеры построения эпюр внутренних усилий для стержня с ломаной осью.

Основные понятия.

Ранее рассмотрены четыре вида простого нагружения стержня: центральное растяжение (сжатие), сдвиг, кручение и плоский изгиб.

Во всех этих случаях в поперечных сечениях стержня под действием нагрузки возникало только одно внутреннее усилие (продольная или поперечная сила, крутящий или изгибающий момент). Исключением явился лишь общий случай плоского изгиба (поперечный изгиб), при котором в поперечных сечениях стержня возникают одновременно два внутренних усилия: изгибающий момент и поперечная сила. Но и в этом случае при расчетах на прочность и жесткость, как правило, учитывалось лишь одно внутреннее усилие — обычно изгибающий момент.

Однако на практике часто встречаются и более сложные случаи, когда в поперечных сечениях стержня одновременно действует несколько внутренних силовых факторов (внутренних усилий), одновременно учитываемых при расчете на прочность, например продольная сила и крутящий момент, либо сочетание из трех и более внутренних усилий. Эти случаи называют сложным сопротивлением.

Порядок решения таких задач следующий.

Вначале с помощью метода сечений определяют внутренние силовые факторы, возникающие в поперечных сечениях стержня. При сложной нагрузке рекомендуется строить эпюры внутренних уси- лий, позволяющие определить положение опасного сечения (В некоторых случаях по эпюрам внутренних усилий не представляется возможным с полной уверенностью установить, какое сечение является опасным, при этом по эпюрам устанавливают два (а иногда и более) предположительно опасных сечения и для каждого из них производят расчет). После этого на основании принципа независимости действия сил определяют нормальные и касательные напряжения от каждого внутреннего усилия отдельно, пользуясь полученными ранее формулами. Исследуя распределение напряжений по сечению, устанавливают опасную (или предположительно опасную) точку, для которой и составляют условие прочности. При этом, если окажется, что в опасной точке имеет место одноосное напряженное состояние (одноосное растяжение или сжатие), то для расчета на прочность достаточно сопоставить возникающее в этой точке суммарное (т. е. от всех внутренних усилий)

нормальное,

напряжение с допускаемым![]() .

В случае же, если на

.

В случае же, если на

пряженное состояние в опасной точке является двухосным, расчет следует выполнять, применяя ту или иную гипотезу прочности (При расчете бруса (стержня) случаи трехосного напряженного состояния не встречаются.). Как известно из предыдущего материала, выбор гипотезы прочности определяется в первую очередь состоянием материала (пластическое или хрупкое).

При необходимости определения того или иного перемещения также используется принцип независимости действия сил (складывают перемещения геометрически).

Примеры построения эпюр внутренних усилий для стержня с ломаной осью.

Рассмотрим

пример построения эпюр крутящих и

изгибающих моментов, а также продольных

сил для стержня с ломаной осью,

изображенного на рис. 4.1,![]() Там же показана система координат.

Там же показана система координат.

Изгибающий момент в любом сечении стержня определяем как алгебраическую сумму моментов (относительно соответствующей оси) внешних сил, действующих по одну сторону от сечения. Чтобы не определять предварительно реакций в заделке, рекомендуется брать сумму моментов сил, действующих со стороны свободного конца стержня.

Изгибающий

момент в произвольном сечении участка

АВ

равен

![]() (рис.

4.1,6). По этому уравнению с правой стороны

стержня (на

(рис.

4.1,6). По этому уравнению с правой стороны

стержня (на

сжатом

волокне) построена эпюра![]() для

участка АВ.

для

участка АВ.

Для

определения изгибающих моментов в

сечениях участка ВС

полезно мысленно перенести силу F

параллельно самой себе из точки А

в точку В.

При переносе силы надо добавить

момент, лежащий в плоскости чертежа,

т. е. в плоскости /ОУ,

и равный![]() .

Так как плоскость действия этого момента

перпендику

.

Так как плоскость действия этого момента

перпендику

лярна

оси участка ВС

стержня, то он вызывает кручение стержня,

а изгиб производит сила F.

Поэтому изгибающий момент в сечении с

абсциссой![]() ,

равен

,

равен

![]()

Сжатые

волокна на участке ВС

будут справа, здесь и построена эпюра

![]() с

наибольшей ординатой

с

наибольшей ординатой![]() Аналогичным

образом строится эпюра изгибающих

моментов для участка CD.

Для этого силу F

и момент

Аналогичным

образом строится эпюра изгибающих

моментов для участка CD.

Для этого силу F

и момент![]() из

точки В

мысленно переносим в точку С.

из

точки В

мысленно переносим в точку С.

В

точке С

будут действовать сила F,

направленная вдоль участка CD,

и два момента: одинмомент![]() который

переносится без изменения, и

который

переносится без изменения, и

второй

момент![]() который

получается при переносе силы F

из точки В

в

который

получается при переносе силы F

из точки В

в

точку С.

Оба

эти момента![]() (на

чертеже они не показаны) вызывают изгиб

(на

чертеже они не показаны) вызывают изгиб

стержня: первый — в вертикальной плоскости, второй — в горизонтальной.

Соответствующие эпюры изгибающих моментов для участка СО представлены на рис. 4.1,6. Эпюры построены со стороны сжатых волокон рассматриваемого участка.

Построим эпюру крутящих моментов. Стержень на участке АВ не испытывает кручения, так как сила F лежит в той же плоскости, что и продольная ось участка АВ.

Крутящий момент в сечениях участка ВС равен

![]()

Эпюру![]() можно

строить с любой стороны стержня (рис.

4.1, в).

Участок CD

не испытывает кручения, так как сила F

параллельна его оси.

можно

строить с любой стороны стержня (рис.

4.1, в).

Участок CD

не испытывает кручения, так как сила F

параллельна его оси.

Строим эпюру продольных сил. Из условия равновесия отсеченных частей, проектируя силы на направления осей отдельных участков стержня, получаем (рис. 4.1, г)

![]()

Эпюра N показана на рис. 4.1, д. Анализируя эпюры, видим, что:

участок АВ работает только на изгиб;

участок ВС работает на кручение и изгиб в горизонтальной плоскости;

участок CD работает на изгиб в двух плоскостях и на растяжение. Соответственно этому должны быть выполнены расчеты на прочность каждого

из участков стержня.