- •Содержание

- •Глава I. Теоретические аспекты формирования жилой среды 12

- •Глава II. Построение концептуальной модели жилой среды, ориентированной на молодого практикующего дизайнера 70

- •Глава III. Организационно-экономический раздел 126

- •Глава IV. Безопасность жизнедеятельности 139

- •Введение

- •Глава I. Теоретические аспекты формирования жилой среды

- •1.1. Жилая ячейка как средовой объект микроуровня

- •1.2. Особенности проектирования жилой среды

- •1.3. Проблемы композиции жилой среды

- •1.4. Общие принципы формирования жилой среды

- •1.4.1. Социальная целесообразность жилого интерьера

- •1.4.2. Функционально-технологическая целесообразность жилой среды

- •1.4.3. Основные этапы и последовательность проектирования

- •1.5. Оборудование и наполнение как фактор формирования жилой среды

- •1.5.1. Функционально-художественная роль оборудования и предметного наполнения в организации жилой среды

- •1.5.2. Общая номенклатура форм оборудования и предметного наполнения жилой среды

- •1.5.3. Функциональная ориентация жилой среды, отражение эмоциональных характеристик в структуре и параметрах средового оснащения

- •1.6. Формирование эмоционального климата жилой среды

- •1.7. Моделирования формы и структуры жилого пространства на основе исследования законов передвижения, скопления и других действий функционирующих в нем людей

- •Глава II. Построение концептуальной модели жилой среды, ориентированной на молодого практикующего дизайнера

- •2.1. Концептуальное решение

- •2.2. Изучение и анализ аналогов

- •1. Авангардный интерьер "Переменный ток"

- •2. Интерьер "Белое на черном"

- •3. Интерьер "Авангардный минимализм"

- •4. Концепция мебели "Матрешка"

- •2.2.7. "Матрешка" - концепция мебели для небольшого жилого пространства

- •2.2.8. "Матрешка" - мебель для небольшого жилого пространства

- •5. "Экологизм пространства"

- •2.2.9. Экологизм пространства

- •6. "Футуристический дом"

- •2.2.10. "Футуристический дом"

- •7. Проект интерьера-трансформера "Кубик – рубик"

- •8. "Игра в конструктивизм"

- •9. Трансформация мебельной единицы

- •2.3. Описание принятого решения

- •2.3.1. Описание объекта

- •2.3.2. Итоговое решение интерьера

- •2.3.3. Зонирование пространства

- •2.3.4. Встроенное оборудование и мебель

- •2.3.5.Организация искусственного и естественного освещения

- •2.3.6. Цветовая гамма

- •2.3.7. Стилевое решение интерьера

- •2.3.8. Гигиенические требования к жилой среде

- •2.4. Конструктивное решение элемента интерьера

- •2.4.1. Изучение и анализ аналогов

- •1. Передвижная перегородка "премиум"

- •4. "Файн-лайн"

- •7. Межкомнатные перегородки "Alstem10"

- •8. Межкомнатные перегородки "Bella1"

- •2.4.2.Основные требования к перегородкам

- •2.4.4.Конструктивное решение раздвижной перегородки для проектируемого интерьера

- •Глава III. Организационно-экономический раздел

- •3.1. Проведение маркетинговых исследований

- •3.2. Оценка проекта экспертами

- •3.3. Расчет стоимости проекта

- •3.3.2. Определение вознаграждения автора за создание

- •3.3.3. Схема технологического процесса выполнения работ по проекту

- •1. Разметка подиума.

- •2. Сборка каркаса.

- •3. Сборка подиума.

- •4. Система хранения.

- •5.3.4. Расчет материальных затрат

- •3.3.5. Расчет стоимости выполнения работ

- •3.3.6. Смета затрат на выполнение дизайн-проекта.

- •Глава IV. Безопасность жизнедеятельности

- •4.1. Анализ помещения жилой квартиры

- •4.2. Меры для ограничения слепящего воздействия в рабочей зоне

- •4.3. Обоснование эргономического решения подиума

- •Антропометрические признаки мужчин (возраст 18-79лет)

- •Антропометрические признаки женщин (возраст 18-79лет)

- •4.4. Расчёт устойчивости потолка

- •Вывод по разделу

- •Заключение

- •Список литературы

- •Приложение а Нормативная база проектирования жилой среды Основные размеры мебели для хранения одежды и обуви

- •Основные размеры мебели для хранения кухонной утвари

- •Рекомендации по размещению кухонной посуды

- •Основные размеры мебели для хранения книг

- •Полезная емкость хранилищ

- •Комплекты корпусной мебели для меблировки универсальной общей комнаты и общей комнаты

- •Комплекты мебели для спальни

- •Комплекты корпусной мебели для меблировки индивидуальной жилой комнаты

- •Комплекты корпусной мебели для санитарно-технического узла

- •Комплекты корпусной мебели для меблировки комнаты, занимаемой отдельной семьей из двух / трех человек или двумя (тремя) членами семьи *

- •Комплекты корпусной мебели для кухни

- •Комплекты мебели для хранения в прихожей

- •Составы комплектов мебели для гостиной и столовой

- •Составы комплектов мебели для приема пищи

- •Составы комплектов мебели для зон умственного труда и учебных занятий

- •Составы комплектов мебели для индивидуальной жилой комнаты

- •Составы комплектов мебели для зоны сна и туалета

- •Составы комплектов мебели для спальни

- •Составы комплектов мебели для отдыха

- •Приложение б

- •Приложение в

- •Приложение г

- •Открытое акционерное общество «база строительных товаров» (оао «База строительных товаров») 302016, г.Орёл, ул.Городская,98 Тел./факс: (4862) 47-65-65, 750-711, 75-12-32

- •Приложение д

- •Приложение е

1.6. Формирование эмоционального климата жилой среды

Рассмотрение порядков и результатов средового проектирования показывает, что все они, в конечном счете интегрируются в характере одного из ведущих признаков средового образа - эмоциональной ориентации средового объекта. Это одна из важнейших сторон содержания произведения средового дизайна, напрямую поддающаяся сознательному проектированию. В процессе работы над проектом эмоциональный смысл будущего комплекса как бы угадывается художником, затем, по мере развития проекта, вызревает, уточняется, шлифуется до деталей и в конце работы предстает внутреннему взору автора как сложная перетекающая система разного рода впечатлений, вместе вызывающих у зрителя нужный проектировщику отклик. Противопоставляя друг другу чувства контрастные (печали и радости, движения и покоя), складывая однонаправленные ощущения (возвышенного, парадного, праздничного), художник суммирует их, используя и архитектурные, и дизайнерские средства выразительности, в единую идейно-эмоциональную конструкцию - образную суть среды.

Эмоциональная структура может строиться во времени (праздник, музей, выставка) и в пространстве (интерьер цеха, квартиры, городской площади).

В первом случае структурная последовательность средовых впечатлений будет формироваться "по законам театра", где существуют два типа эмоционального взаимодействия - "узловой» и "линейный".

Одно - "мизансцена" - представляет собой относительно компактное пространственно-временное образование, концентрирующее возбуждения от восприятия обстоятельств средового действия и его прямых участников. Эмоциональная информация "мизансцены" воспринимается по принципу моментального кругового обзора впечатлений от предметно-пространственной ситуации, мгновенного вычисления среди них главных и второстепенных компонентов, оценки их выразительности и смысла в виде акцентно-доминантной системы данного "узла".

Другой тип - "фабула", цепочка подобных эмоционально-содержательных комбинаций, растянутая по пространственно-временной (если речь идет о движении вдоль улицы, о музейном маршруте и т.п.) или по временной оси (если проектируется праздник или митинг в границах одного пространства). Тут "театральность" композиционных приемов еще заметнее: художник (и зритель) рассматривает "перечисление" разных по эмоционально-художественному состоянию узловых композиционных комплексов, где каждый последующий призван либо подчеркнуть, либо развить и усилить свойства предыдущего. И так - пока не будет создана "линейная" композиционная структура, собирающая в целостность узлы разного ранга и типа.

В "пространственных" вариантах эмоциональных структур роль "временных" сопоставлений чувственных состояний почти незаметна, особенно в небольших по габаритам помещениях (комната, квартира, класс и т.д.). Но чем больше размер интерьерного комплекса, чем сложнее его визуальная организация, тем чаще и здесь приходится прибегать к приемам раздельного восприятия единичных узлов во времени. На большой городской площади зритель невольно сравнивает эмоциональный мир средовых комбинаций переднего плана и тех ощущений, которые характерны для удаленных от него частей ансамбля, рассматривая эти фрагменты среды по несколько раз попеременно. В сложных по конфигурации пространствах такие же порядки попеременной концентрации внимания используются глазом для оценки кардинально отличающихся обликом мест среды; так же наше сознание оценивает эмоциональное "давление" от разноречивых по стилю слоев средового организма, например, архитектурной основы и предметного наполнения.

Но в любом случае конечная эмоциональная структура будет формироваться в соответствии с задуманной автором "ярусной" схемой взаимодействия работающих здесь впечатлений, где эмоциональные параметры "нижних этажей" - наборов бытового оборудования, "частных" реакций на комфортные характеристики и т.п. - будут поправляться, перекрываться или, наоборот, активизироваться настроениями, возникающими на "верхних этажах": от облика помещения в целом, от сравнения расположенных рядом уголков перетекающих пространств и т.п.

Формализация, сведение такого рода представлений в некую условную схему - одно из мощнейших средств проектного анализа. Это хорошо известно проектировщикам. Именно с этой целью они разработали различные формы предъявления проектного материала: иллюминованные планы, развертки, чертежи плафонов. Аналогичную роль играют перспективы и макеты. Надо только научиться видеть в них не демонстрационный материал, рассчитанный на заказчика (хотя и этот аспект очень важен), но главным образом - инструмент проверки выразительности и точности собственных идей.

Однако в реальной работе отмеченная последовательность постановки и решения "внутрипроектных" задач далеко не всегда проступает столь очевидно. Таковы особенности проектного творчества: на разных этапах работы, иногда даже неожиданно для автора могут появиться новые идеи и предложения, «ломающие» эти условные порядки.

Больше того, одно из свойств средового проектирования - отсутствие жесткой иерархии как степени важности слагаемых среды (когда в конкретной ситуации доминантой образа становятся то пространственные проработки, то облик оборудования и т.д.), так и приемов разработки проекта (на одной стадии превалируют композиционные задачи, на другой - аналитические или гармонизационные) - не позволяет даже рекомендовать единую для разных вариантов работы последовательность проектных действий. Но знать о существовании такой "идеальной" цепочки надо. Она не позволит автору "проскочить" мимо важных аспектов совершенствования проектного решения. Другими словами, речь идет не о догмах технологической организации проектного процесса, а о принципах методологии проектирования, раскрепощающих авторское сознание и обеспечивающих максимальную свободу дизайнерского творчества.

В искусстве слепое следование каким-либо жестким алгоритмам или регламентам чревато следствиями, противоположными поставленным целям. Ведь главная цель произведения искусства - выразить новое содержание в новой форме - в образе, комбинации ощущений. А в искусстве средоформирования - еще и создание новых оттенков в образе жизни человека, семьи, общества.

Иначе говоря, скрытая пружина деятельности художника, проектировщика, дизайнера среды - не подчинение нормам и правилам, а их нарушение, поиск неизвестного в жизни, в искусстве, в себе чтобы избежать непроизвольного повторения чужих творческих результатов. А для этого надо знать эти правила и уметь их выполнять, иначе нарушения будут бессмысленными и неконструктивными.

Но один закон средового проектирования - закон комплексности формирования средовых объектов и систем, иначе говоря, попеременного учета ведущих факторов их становления — надо соблюдать неукоснительно. Для этого в ходе работы надо все время менять точки приложения творческих усилий, переходя от анализа процессуальной основы среды к созданию пространственных условий ее реализации или комплекса средств ее оснащения; надо уметь различать разные смыслы задуманных компоновочных структур, представляя их то в виде композиционной схемы, то в качестве эмоциональной или масштабной конструкции; надо все время сверять получающиеся результаты с критериями целостности, выразительности, комфортности и т.д.

Без этого полноценное решение задач средового дизайна - высшей формы современного дизайнерского искусства - невозможно.

С научно-техническим прогрессом непрерывно растет и расширяется понятие комфорта, а вслед за этим меняются и требования человека к своему ближайшему окружению. Поэтому необходимы такие пространственно-средовые формы, которые не только бы отвечали функциональному содержанию, но обеспечивали бы человеку соответствующий эмоциональный климат и создавали психологический фон для всех наиболее существенных проявлений жизни общества.

Формирование образных характеристик интерьера в определенной степени программирует регулирование процесса отражения объектов и событий окружающего (искусственно созданного) мира нашими чувствами, ведущего к созданию целостных чувственных образов. Поведение и настроение человека, обладающего индивидуальной наследственностью, объемом знаний и вкусов, в значительной степени" определяется потоком разного рода информации, исходящей от окружающих его объектов. Какова же специфика элементов среды, обладающих информативным потенциалом, достаточным для образного восприятия, и какова специфика этой информации, как облегчить ее восприятие?

Человеческое знание базируется на разнообразии окружающего нас мира и на нашей ответной способности выявить и зафиксировать это разнообразие. Невозможно постичь абсолютно однородное пространство, лишенное каких-либо признаков дифференциации. Такая немыслимая среда представляла бы собой некий сплошной фон, лишенный всякой информации, на котором нельзя ничего различить.

Рис. 1.6.1. Классификация причин, влияющих на восприятие среды

Все что известно об окружающей нас среде мы знаем в силу того, что она неоднородна, состоит из различных предметов и различных связей между ними. Явления и предметы, в свою очередь, представляют собой системы, состоящие из различных элементов, организованных в различном порядке, связанных друг с другом различными способами и находящихся между собой в различных соотношениях.

Проектируя желаемый образ, дизайнер решает чрезвычайную задачу. Он должен сложную совокупность ощущений и мыслей, многокомпонентную чувственную сферу выразить достаточно ограниченным количеством средств - сообщения словесного, живописного, пластического и др. языков перепроецировать, в основном, в плоскость зрительных ощущений. Дизайнер должен выразить свой чувственный замысел так, чтобы проектируемый предметный мир мог "консервировать", а затем ретранслировать совокупность определенных ощущений, обеспечивая эффект эмоциональной информации. Предполагается, что форма должна следовать запроектированным эмоциям.

В решении этих задач немаловажны попытки использования физиологического подхода для анализа художественного восприятия, что позволяет более четко выделить отдельные компоненты эмоционально-эстетического воздействия.

Психофизиологические возможности восприятия таковы, что человек способен одномоментно воспринять до девяти зрительных (слуховых) образов (точек, предметов, слов, букв и т.д.). Поэтому в процессе проектирования образа приходится, отсеивая третьестепенное, выискивать концентрат доминирующих ощущений и способ их доходчивой передачи. Доходчивость эмоционального сообщения обычно обеспечивается не изолированным воздействием, вызывающим определенный эффект, а совокупностью воздействий (например, одновременно и ритмом, и ассоциациями, и контрастом и т.д.).

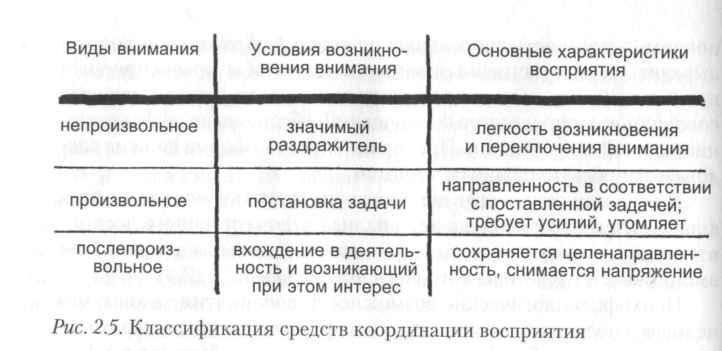

Рис. 1.6.2. Классификация средств координации восприятия

Повторяющиеся, хотя и слабые, проявления какой-либо образной темы могут: а) вызвать в конце концов активную реакцию; б) усилить эффект последующего доминантного раздражения. Эта закономерность дает возможность, например, понять сущность эмоционального действия повторов пространственных элементов. Так одна колонна в портике или один светильник в структурном потолке сами по себе особого значения в масштабе интерьера могут и не иметь, но повторение "заставляет" выделить их в сознании.

Наряду с усилением значимости каких-либо элементов интерьера неудачно примененный повтор может перебить смысловой план проектируемого восприятия через суммирование подчеркнутое случайного качества или элемента или вызвать утомление вследствие однообразия впечатлений.

В композиционном строе элементов интерьера часто обнаруживается явление "композиционной подготовки". Такая подготовка обуславливается физиологическим процессом подсознательного суммирования впечатлений. (Последний элемент кульминационный. Предшествующие повторы служат ему фоном и усиливают его эмоциональное звучание. Помимо повторов элемента "А" в непосредственной близости "звучит" элемент "Б". Вся эта "композиционная подготовка" исподволь подводит к финалу. В процессе восприятия и перекодирования ощущений в чувственный образ предшествующий композиционный ряд элементов, независимо от их семантической нагрузки, вероятно, оставляя "тайный след", усиливает последующее восприятие финала - доминанту).

В процессе программирования восприятия доминанты смыслового акцента в интерьере - ее информационный потенциал может дополняться рядом явных или сторонних воздействий. Эти дополнительные воздействия в определенных условиях могут усиливать значимость доминанты, а в других - перебивать ее.

Кульминационная значимость доминанты может быть предуготовлена предварительным восприятием ряда элементов, являющихся декоративно-смысловыми компонентами доминанты в несобранном виде. Эти элементы, повторяясь в пространствах, смежных с тем, в котором размещается доминанта, исподволь подготавливают и усиливают задаваемое восприятие.

Подготовка восприятия доминанты в архитектурной среде может быть осуществлена путем сочетаний не только конструктивно-смысловых, но и использованием чисто декоративных элементов и средств символики, в т.ч. цветовых.

Среди множества факторов эмоционального воздействия архитектурной среды интерьера определенное значение имеет реклама и надписи. Интерьер воспринимается нами не только через органы зрения, впечатление дополняется словесно-смысловым и звуковым воздействием. Слова служат не просто обозначением, например, названием отдела магазина, но играют определенную роль при восприятии среды. Трудная задача эмоциональной информации решается сразу и средствами живописи, и дополнительным словесным сообщением, пусть кратким, но воссоздающим заданный художником чувственный фон. Без подписей, т.е. без дополнительного использования иной рецептивной сферы, образное восприятие пространств интерьеров было бы ослабленным или вовсе не соответствующим замыслу автора. Здесь мы вновь сталкиваемся со специфичной для эмоциональной информации комплексностью воздействия.

Комплексность - очень важный фактор восприятия окружающей среды. Ведь архитектурная среда, кроме пространственных свойств, воспринимаемых визуально, обладает еще и целым рядом других: температурой, влажностью, движением и составом воздуха, наполнена звуками, запахами и т.д. Все эти свойства, отраженные нашими органами чувств, обобщаются в сложный образ одного пространства или целой системы внутренних пространств здания. Бесспорно, что в большинстве случаев зрительные ощущения являются ведущими. Однако было бы ошибкой ограничить ими сенсорный состав восприятия. Это в значительной мере исказило бы чувственный образ архитектурной среды.

Кроме того, следует учесть, что под воздействием других ощущений зрительные компоненты восприятия могут в значительной степени изменяться, усиливаться или ослабевать.

Данное положение особенно важно учитывать, когда проектируются помещения, пространственная среда которых включает элементы внешней среды, насыщена запахами, звуками работающих машин и механизмов, различного рода вибрациями и т.д. Различные свойства пространственной среды - шум, цветность, звуки, прохлада - все это запоминается и ассоциируется с представлениями о конкретном помещении, пространстве, здании.

При проектировании интерьера важно знать, что восприятие и сортировка информации есть физиологический процесс, который во многом определяется психологической установкой. Особо следует учитывать, что восприятие и сортировка информации - это процесс активный, обусловленный объективными и субъективными причинами, психологией и физиологией воспринимающей личности. Поэтому образная ориентация проектируемой среды должна учитывать контингент воспринимающих ее и, соответственно, нацелена на использование доступных пониманию средств.

Даже самое умелое применение средств формирования образной характеристики интерьера не даст эффекта, если не обеспечен оптимальный контакт со всей архитектурно-художественной ситуацией. Поэтому процесс восприятия архитектурной среды интерьера требует создания специальных условий, включения в его объемно-пространственное построение зон восприятия, трассы восприятия, учета времени восприятия в движении. Большое значение при этом могут иметь крупные и мелкие членения пространств, смещение уровней, пересечения, ракурсы, контрасты, сочетания зон активного и менее интенсивного использования. Немаловажны в общем пространственном решении значимость верхнего и нижнего ярусов архитектурной композиции, наличие близких, средних и дальних планов, взаимосвязь элементов, ориентиры, вместе способствующие ориентации восприятия.

В целом средовая характеристика интерьера определяется пространством и его знаками, образом жизни, который может развернуться внутри и вокруг него.

Множество вариантов образного решения интерьеров можно свести к трем основным понятийным тенденциям: историзму, функционализму и формализму.

Историзм постоянно, в той или иной степени, проявляется в формах интерьеров. Функционально-технологический подход, доведший интерьер до пространственного схематизма, в настоящее время все больше взаимодействует с формальными поисками, иногда создавая пространства, богатые разнообразным и часто противоречивым символизмом.

В настоящее время требование образности интерьеров может быть удовлетворено, если проектируемые пространства будут обладать: многозначительностью, информативной емкостью, архитектурно-художественной индивидуальностью, функциональной и пространственной мобильностью.