- •Методы обследования беременных и рожениц

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Анатомия родовых путей

- •Плоскости малого таза.

- •2. Пренатальное консультирование.

- •3. Акушерское обследование

- •Объективное акушерское обследование

- •3.1. Обследование беременных в ранние сроки

- •3.2. Обследование беременных в поздние сроки

- •4. Пренатальные методы обследования

- •4.1. Ультразвуковое (эхографическое) исследование

- •Объекты исследования: а) «Материнские»

- •Б) «Плодовые» (рис. 16).

- •Измерения диаметров хориальной и амниотической полостей.

- •Хориальная оболочка

- •Желточный мешок

- •Эмбрион

- •4.2. Допплерография

- •4.3. Кардиотокография

- •4.4. Оценка состояния околоплодных вод

- •4.5. Анализ крови плода.

- •3.6. Биопсия ворсин хориона.

- •Катетер

- •Ворсинчатый хорион

- •Миометрий

- •5. Исследование эндокринного статуса беременных

- •6. Основное клинико-лабораторное обследование беременной.

- •Наличие в анамнезе хронических инфекционных заболеваний и манифестирующих инфекций:

- •Кольпит, эрозия шейки матки, цервицит:

- •Анемия:

- •Ранний токсикоз:

- •Гестационный пиелонефрит:

- •Гестоз (водянка, нефропатия):

- •Невынашивание беременности:

- •Многоводие:

- •7. Обследование роженицы

- •Диагностика различных видов головного и тазового предлежания плода.

- •8. Последовый период

- •9. Послеродовой период

- •Инволюция матки после физиологических родов (по Стрижакову а.И. И соавт., 1990).

- •4) Фолькмана

- •3) Перенесенной ранее инфекции

1. Анатомия родовых путей

Родовые пути — это анатомические образования малого таза, мышц тазового дна и наружных половых органов, по которым продвигается плод в период изгнания.

Принято разделять костный таз и мягкие родовые пути. Костный таз — это кости, образующие канал (полость) малого таза. Мягкие родовые пути — это нижний сегмент матки, шейка матки, влагалище, наружные половые органы и мышцы тазового дна. На каждом уровне сверху вниз канал имеет различные по форме и величине сечения. Последнее приводит к необходимости приспособления крупных частей плода к каждой плоскости, т.е. совершать комплекс движений, который определяется как биомеханизм родов. Именно это снижает травматичность родов (постепенное растяжение мягких тканей без разрывов) и адаптацию плода к переходу на внешнее дыхание после рождения.

Непосредственное измерение полости малого таза у роженицы невозможно. Поэтому акушеры составляют представление о малом тазе женщины по форме и величине большого таза, который более доступен.

Костный таз (pelvis ossis) образуют четыре кости — две тазовые, крестец и копчик (рис. 1).

Тазовая, или безымянная, кость (os coxae s. innominata) образована тремя сросшимися (после 16-17 лет) костями: подвздошной, лобковой и седалищной, в месте сращения формируется вертлужная впадина (fossa acetabuli).

Подвздошная кость (os ilii) расположена кверху от вертлужной впадины, седалищная (os ishii) — книзу, лобковая (os pubis) — вперед и медиально.

Подвздошная кость имеет тело (corpus) и крыло (ala). Тело — часть кости, расположенная непосредственно в вертлужной впадине, медиально сращена с верхней ветвью лонной кости. На месте этого сращения по передне-верхнему краю имеется подвздошно-гребешковое возвышение (eminentia ileopectinea). Крыло — костная пластина с выпуклой наружной и вогнутой внутренней поверхностью, относительно тонкая в центральной части и утолщающаяся к свободному верхнему краю — гребню (crista iliaca ossis ilei), к которому крепятся сухожилия брюшных мышц. Спереди и сзади имеется по две ости: соответственно верхняя и нижняя (spina iliaca superior et inferior).

Между телом и крылом на внутренней поверхности подвздошной кости поперек идет гребень, спереди продолжающийся на верхний край лобковой кости, — это пограничная, или безымянная, линия (linea terminalis s. innominata), делящая таз на большой — выше линии и малый — ниже линии.

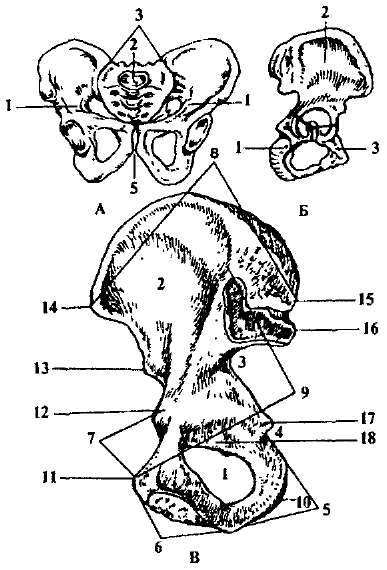

Рис. 1. Женский таз.

A. Кости и суставы:

I — тазовые (безымянные) кости; 2 — крестец; 3 — крестцово-подвздошные суставы; 4—крестцово-копчиковый сустав; 5 — лобковое сражение.

Б. Срастание тазовой кости в вертлужной впадине: 1 — лобковая кость; 2 — подвздошная кость; 3 — седалищная кость

B. Безымянная кость, правая, изнутри ;1 — запирательное отверстие; 2 — крыло подвздошной кости; 3 — большая седалищная вырезка; 4 — малая седалищная вырезка; 5 — нижняя ветвь седалищной кости; 6 — нижняя ветвь лобковой кости; 7 — верхняя ветвь лобковой кости; 8 — гребень крыла подвздошной кости; 9 — пограничная линия; 10 — седалищный бугор; 11 — лонный бугорок; 12 — подвздошно-гребешковое возвышение; 13 — подвздошная передняя нижняя ость; 14 —подвздошная передняя верхняя ость; 15 — подвздошная задняя верхняя ость; 16 — подвздошная задняя нижняя ость; 17 — седалищная ость; 18 — верхняя ветвь седалищной кости.

На этой линии с обеих сторон у симфиза имеются седалищные бугорки (tuberculum pubicum). В клинической практике они служат ориентирами для определения места наружных колец паховых каналов.

Сзади тело подвздошной кости заканчивается суставной поверхностью, которая входит в крестцово-подвздошное сочленение.

Седалищная кость (os ishii) состоит из тела, сращенного в вертлужной впадине, и двух ветвей: верхней — от тела до седалищного бугра (tuber ishii) — и нижней — от седалищного бугра к нижней ветви лобковой кости. На заднем краю ветви седалищной кости имеется ость (spina ossis ishii).

Лобковая кость (os pubis) включает тело, горизонтальную ветвь, сращенную с телом подвздошной кости, и нижнюю, сращенную с нижней ветвью седалищной кости. Ветви обеих лобковых костей впереди и медиально соединены лобковым сочленением (symphisis ossis pubis). Нижние ветви лобковых костей образуют лобковую дугу или угол. Между ветвями лобковых и седалищных костей каждой стороны ограничивается так называемое запирательное отверстие таза (foramen obturatorium).

Крестцовая кость, крестец (os sacrum) — это пять сросшихся позвонков, уменьшающихся сверху вниз. Верхняя часть — основа, имеющая с боков поверхности, которые соединяются с подвздошными костями в подвздошно-крестцовых сочленениях. Нижняя часть — верхушка, которая соединяется с копчиком в крестцово-копчиковом сочленении (juncture sacrococygea).

Передняя поверхность крестца имеет впадину с четырьмя горизонтальными линиями (следы сращения позвонков) и отверстиями, через которые проходят сосуды и нервы к органам малого таза.

Крестец соединяется с пятым поясничным позвонком — крестцово-поясничным сочленением. На средней части основы крестца спереди имеется выступ — мыс (promontorium).

Копчиковая кость, копчик (os coccygis) — это четыре или пять сросшихся позвонков, уменьшающихся книзу. Основа копчика сочленяется с крестцом, к верхушке прикрепляются сухожилия мышц промежности.

Все суставы таза (симфиз, парный крестцово-подвздошный, крестцово-копчиковый) полуподвижные, во время беременности толщина межсуставных хрящей увеличивается, что несколько увеличивает размеры малого таза.

Симфиз (symphisis pubica) соединяет горизонтальные ветви лобковых костей, подкреплен со всех сторон одноименными связками. Крестцово-подвздошные суставы (art. sacroiliaca) укреплены мощными одноименными связками, крестцово-остистыми (lig. sacro-spinale) и крестцово-бугровыми (lig. sacrotuberale). Две последние парные удерживают верхушку крестца от смещения кзади при вертикальном положении женщины (рис. 2).

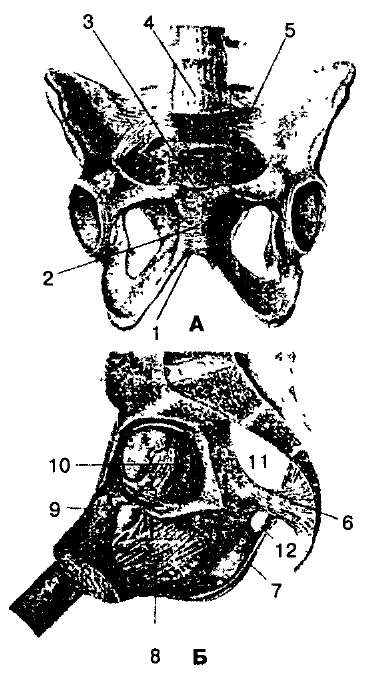

Рис. 2. Связки таза.

А — спереди, Б — правая сторона изнутри (сагиттальный распил; дно вертлужной впадины выпилено, видна круглая связка бедра).

1 — дугообразная (нижняя) лонная; 2 — передняя лонная (волокнисто-хрящевая пластина); 3 — верхняя лонная; 4 — передняя продольная хребта; 5 — передняя крестцово-подвздошная; 6 — крестцово-остистая; 7 — крестцовобугристая; 8 — запирательная мембрана; 9 — запирательный канал; 10 — круглая связка бедра; 11 — большое седалищное отверстие; 12 — малое седалищное отверстие.

Крестцово-копчиковое сочленение, весьма подвижное в передне-заднем направлении, подкреплено продольными передними и задними связками хребта (lig. vertebrae longitudinales anteriores et posteriores).

Боковые стенки малого таза выстилают мышцы со своими фасциями, закрывая места, где нет костей (рис. 3).

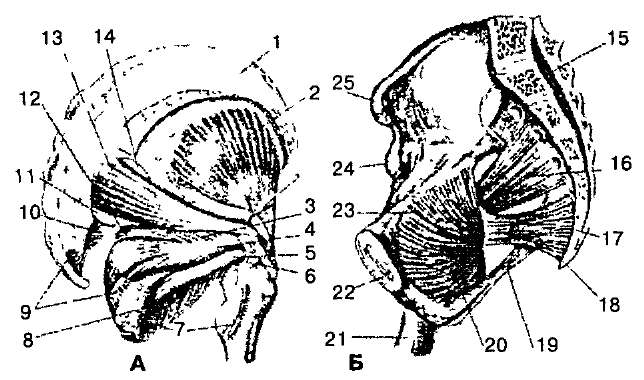

Рис. 3. Мышцы малого таза.

А — вид снаружи: 1 — средняя ягодичная мышца; 2 — малая ягодичная мышца; 3 — мышцы близнецовые верхние; 4 — мышцы близнецовые нижние; 5 — сухожилие наружной запирательной мышцы; 6 — большой вертел; 7 — квадратная мышца бедра; 8 — наружная запирательная мышца; 9 — крестцово-бугровая связка; 10 — крестцово-спинальная связка; 11 — нижнее грушевидное отверстие; 12 — внутренняя запирательная мышца; 13 — грушевидная мышца; 14 — верхнее грушевидное отверстие.

Б — вид изнутри: 15 — крестец; 16 — грушевидная мышца; 17 — копчик; 18 — копчиковая мышца; 19 — крестцово-бугровая связка; 20 — внутренняя запирательная мышца; 21 — бедро; 22 — суставная поверхность лонной кости; 23 — запирательный канал; 24 — подвздошная передняя нижняя ость; 25 — подвздошная передняя верхняя ость.

Это внутренняя запирательная мышца, которая от внутренней запирательной мембраны по краю запирательного отверстия тазовой кости уходит назад через малое седалищное отверстие и прикрепляется к внутренней поверхности большого вертела бедра (trochanter major os femoris). Мышца ротирует бедро наружу.

Грушевидная мышца (m. periformis) начинается от внутренней поверхности крестца на уровне II-IV позвонков, выходит через большое седалищное отверстие и прикрепляется к верхнему отделу большого вертела бедра. Мышца ротирует и отводит бедро наружу. Внутренние мышцы малого таза весьма четко связаны с мышцами тазового дна, особенно с мышцей, поднимающей задний проход.

Оставшиеся внутренние стенки малого таза укрыты фасциями и клетчаткой с соответствующими сосудами и нервами.

Полость малого таза (родовые пути) геометрически достаточно сложна, имеет разную форму и величину на разных уровнях сечения. Кроме этого, передняя стенка малого таза в три раза короче задней, продольная ось изгибается кпереди, крестцово-остистые и крестцово-бугристые связки функционально суживают поперечный размер полости малого таза, мышцы промежности оказывают существенное сопротивление продвижению предлежащей части, смещая ее кпереди.

В малом тазу акушеры выделяют 4 плоскости, перпендикулярные продольной оси: входа, широкой части, узкой части, выхода. Эти плоскости условны, но позволяют врачу ориентироваться в моментах биомеханизма родов.

Каждая плоскость имеет свое место и размеры (табл. 1, рис. 4). Размеры необходимо знать для сопоставления с размерами головки, плечевого пояса, таза рождающегося плода, т.е. возможности или невозможности дальнейшего продвижения (рождения) в данном варианте.

Прямые (спереди назад) размеры называют конъюгатами, остальные — размерами или дистанциями (расстояниями), диаметрами (поперечниками) (рис. 4).

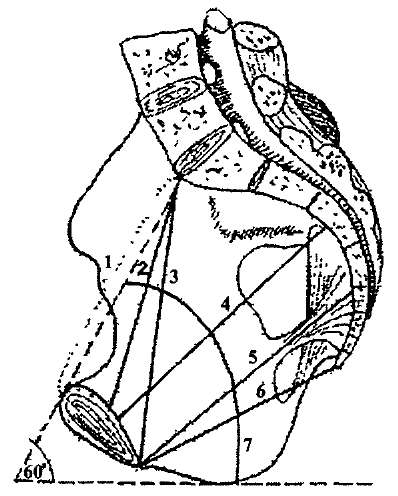

Рис. 4. Диаметры (прямые размеры) полости таза

1 — конъюгата анатомическая; 2 — конъюгата истинная; 3 — конъюгата диагональная ; 4 — прямой размер широкой части, 5 — прямой размер узкой части; 6 — прямой размер выхода; 7 — ось таза: угол 60° — наклонение таза при вертикальном положении женщины.

Таблица 1