- •Раздел 1. Основы общей экологии

- •Глава 1. Введение в предмет

- •1 Уровни организации живой материи

- •2 Основные свойства живого вещества

- •3 Классификация живых организмов

- •4 Предмет и задачи экологии

- •Уровни организации живой материи.

- •Глава 2. Основы факториальной экологии (аутэкологии)

- •1 Организм и среда

- •2 Экологические факторы среды

- •3 Общий характер действия экологических факторов

- •4 Приспособление организмов к неблагоприятным условиям среды

- •5 Основные абиотические факторы и их влияние на организмы

- •6 Биотические факторы среды

- •7 Взаимодействие экологических факторов

- •Глава 3. Экология популяций (демэкология)

- •1 Понятие о популяции

- •2 Показатели популяций

- •3 Территориальная иерархия популяций

- •4 Структура популяции и ее виды

- •5 Динамика популяций

- •Глава 4. Экология сообществ и экосистем (основы синэкологии)

- •1 Биоценоз, биотоп и биогеоценоз

- •2 Биотические связи в биоценозах

- •3 Структура биоценоза

- •4 Устойчивость и развитие биоценозов

- •5 Взаимоотношения организмов в биоценозе

- •6 Экосистемы и принципы их функционирования

- •7 Потоки вещества и энергии в экосистеме

- •8 Биологическая продуктивность экосистем

- •9 Динамика экосистем

- •10 Саморегуляция и устойчивость экосистем

- •11 Искусственные экосистемы

- •Глава 5. Учение о биосфере

- •1 Общие представления о геосферах

- •2 Состав, строение и границы биосферы

- •3 Живое вещество биосферы

- •1. Биогенная миграция атомов химических элементов в биосфере всегда стремится к максимальному своему проявлению.

- •2. Эволюция видов, в ходе геологического времени приводящая к созданию устойчивых в биосфере форм жизни, идет в направлении, увеличивающем биогенную миграцию атомов биосферы.

- •3. В течение всей истории планеты ее заселение было максимально возможным для живого вещества, которое тогда существовало.

- •4 Распределение биогеоценозов на Земле

- •5 Динамика биосферы

- •6 Причины устойчивости биосферы

- •Раздел 2. Антропогенное воздействие на биосферу

- •Глава 6. Место человечества в биосфере

- •1 Особенности популяции человека

- •2 Антропогенный фактор в биосфере

- •3 Экологические кризисы в истории человечества

- •4 Элементы социальной экологии

- •5 Биосферные функции человечества

- •Глава 8. Здоровье человека и среда обитания

- •1 Особенности роста и развития современного человека

- •2 Здоровье и факторы риска

- •3 Элементы экологии внутренней среды человека

- •4 Трансформирующие агенты биосферы

- •5 Деградация генофонда человечества

- •6 Здоровый образ жизни граждан как основа устойчивого развития общества

- •Раздел 3. Охрана природы и рациональное природопользование

- •Глава 12. Рациональное природопользование как основа экологической безопасности государства

- •1 Понятие об экологической безопасности

- •2 Основные принципы природопользования

- •3 Природные ресурсы и их классификация

- •4 Основы рационального природопользования

- •5 Кадастры природных ресурсов

- •6 Красные книги животных и растений

- •7 Особо охраняемые природные территории

- •8 Экосистемный метод неистощительного природопользования

- •Глава 13. Нормирование качества окружающей природной среды и экологическая стандартизация

- •1 Понятие о качестве окружающей природной среды

- •2 Санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха

- •3 Санитарно-гигиенические нормативы качества поверхностных вод

- •4 Санитарно-гигиенические нормативы качества почв

- •5 Нормативы предельно допустимого уровня ионизирующего излучения

- •6 Нормативы предельно допустимых уровней шума и вибрации

- •7 Экологические (производственно-хозяйственные) нормативы качества

- •8 Предельно допустимые нормы нагрузки на природную среду (пдн)

- •9 Критерии экстремально высокого загрязнения окружающей природной среды

- •10 Экологическая стандартизация и паспортизация

- •Глава 14. Система управления качеством окружающей природной среды

- •1 Органы экологического управления России

- •2 Мониторинг окружающей природной среды

- •3 Экологическая экспертиза

- •4 Система экологического контроля в России

- •Глава 15. Эколого-правовой инструментарий рационального природопользования и охраны окружающей среды

- •1 Правовые основы охраны окружающей природной среды и природопользования

- •2 Сохранение здоровья человека – цель современного экологического законодательства России

- •3 Особенности экономического механизма охраны окружающей среды

- •4 Лицензия, договор и лимиты на природопользование

- •5 Плата за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды

- •6 Экономическое стимулирование природоохранной деятельности

- •7 Рыночные методы управления природоохранной деятельностью

- •8 Финансирование природоохранных мероприятий

- •9 Экологическое страхование

- •10 Экология и инновационная деятельность

- •11 Ответственность за экологические правонарушения

- •Глава 17. Защита атмосферы

- •1 Федеральное законодательство и охрана атмосферного воздуха

- •2 Экологизация технологических процессов

- •3 Санитарно-защитные зоны

- •4 Улавливание пыли из газопылевых выбросов

- •5 Улавливание газообразных примесей из технологических газов

- •6 Сокращение выбросов автотранспорта

- •7 Государственный мониторинг и контроль за охраной атмосферного воздуха

- •Глава 18. Охрана водных ресурсов

- •1 Федеральное законодательство и охрана водных объектов

- •2 Мониторинг водных объектов

- •3 Схемы комплексного использования и охраны вод

- •§4. Охрана поверхностных вод

- •5 Организация водоохранных зон

- •6 Очистка бытовых сточных вод

- •7 Охрана подземных вод

- •8 Охрана малых рек

- •9 Очистка производственных сточных вод

- •10 Освоение безводных и бессточных технологий

- •11 Подготовка воды для питьевых целей

- •12 Государственный контроль за использованием и охраной водных ресурсов

- •Глава 19. Порядок обращения с отходами

- •1 Виды отходов

- •2 Законодательство в сфере обращения с отходами

- •3 Транспортирование отходов

- •4 Полигоны для твердых бытовых отходов

- •5 Компостирование твердых отходов

- •6 Сжигание твердых отходов

- •7 Получение биогаза

- •8 Обращение с токсичными промышленными отходами

- •9 Мониторинг радиоактивных материалов и отходов

- •10 Организация безотходных (малоотходных) производств

- •11 Контроль в сфере обращения с отходами

8 Охрана малых рек

В России свыше 2,5 млн малых (длиной до 100 км) рек. Они формируют почти половину суммарного объема речного стока, в их бассейнах проживает до 44% всего городского населения и почти 90% сельского (Ю.В. Новиков, 1998).

Малые реки, будучи своеобразным компонентом географической среды, выполняют функции регулятора водного режима определенных ландшафтов, поскольку в значительной степени поддерживают равновесие и осуществляют перераспределение влаги. Добавим к этому, что они определяют гидрологическую и гидрохимическую специфику средних и крупных рек.

Поскольку сток малых рек формируется в тесной связи с ландшафтом бассейна, они отличаются высоким уровнем уязвимости, причем не только при чрезмерном использовании водных ресурсов, но и при освоении водосбора. Особенно большой вред малым рекам наносит интенсивная хозяйственная деятельность. Из-за этого они быстро зарастают и заболачиваются, деградируют и, в конце концов, исчезают.

Охрана вод малых рек тесно связана с охраной от загрязнения той территории, с которой река собирает свои воды. Специалисты подсчитали, что за год в малые реки Владимирской области поступает более 4000 т органики, 6000 т взвешенных веществ, десятки тонн нефтепродуктов, а с полей смывается паводками и дождями более 2000 т аммонийного азота и 600 т нитратов.

Поскольку у малых рек способность к самоочищению существенно ниже, нежели у больших, важно создавать на их берегах водоохранные зоны и строго поддерживать их режим. В указанную зону (шириной от 100 до 500 м) входят пойма, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны берегов, овраги и балки. Вдоль берегов рекомендуется устройство полосы леса или луга шириной от 15 до 100 м. Запрещается распашка склонов по берегу, выпас скота, строительство животноводческих ферм, обработка прилегающих к рекам полей ядохимикатами. Овраги, примыкающие к водоохранной зоне, должны быть укреплены, родники, которые питают малую реку, – расчищены.

Повышению способности малых рек к переработке биохимически окисляемых примесей, которые поступают со стоками и сбросами загрязненных вод, способствует искусственная аэрация. Это достигается посредством установки плотины с переливом, благодаря чему падающая даже с небольшой высоты вода хорошо насыщается кислородом.

9 Очистка производственных сточных вод

Методы очистки производственных сточных вод подразделяются на механические, химические, физико-химические и биологические.

Для механической очистки применяют следующие сооружения-решетки, на которых задерживаются грубые примеси размером больше 5 мм; сита, задерживающие примеси СВ размером до 5 мм; песколовки, служащие для задержания минеральных загрязнений СВ преимушественно песка; жироловки, маслоловушки, нефтеловушки, смолоуловители для улавливания из СВ соответствующих загрязнений, более легких, чем вода; отстойники для осаждения взвешенных вешеств с удельным весом больше единицы.

Принцип действия песколовки основан на том, что под влиянием сил тяжести частицы, удельный вес которых больше, чем удельный вес воды, по мере движения их вместе с водой в резервуаре оседают на дно. В соответствии с закономерностями гидравлики потока песчинки уносятся вместе с водой только при определенной скорости течения. При снижении этой скорости крупицы песка оседают на дно резервуара, а вода течет дальше.

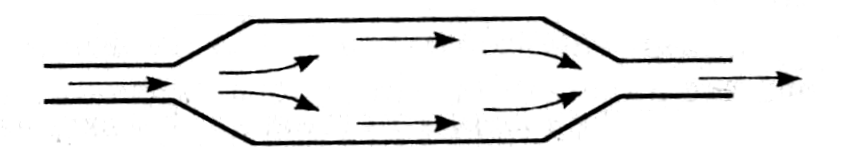

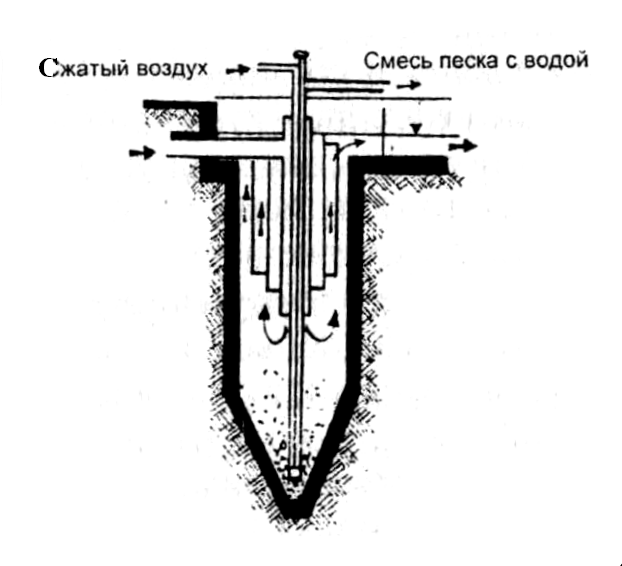

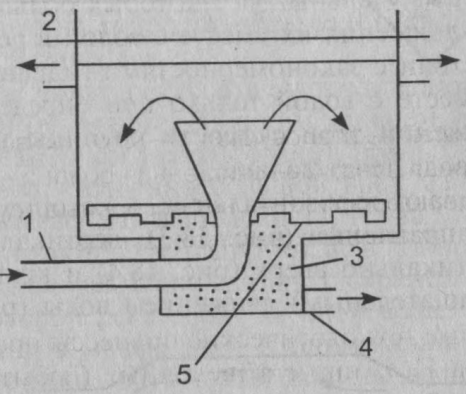

Песколовки бывают горизонтальные, в которых вода движется в горизонтальном направлении (рис. 18.3), вертикальные, в которых вода движется вертикально вверх (рис. 18.4) и круглые с винтовым (поступательно-вращательным) движением воды (рис. 18.5).

Рис. 18.3. Схема горизонтальной песколовки (вид сверху)

В последних песколовках происходят процессы, аналогичные явлениям, наблюдаемым в чайной чашке. При перемешивании налитого в чашку чая чаинки собираются в центре чашки. При круговом движении СВ в круглой песколовке крупные частицы песка аналогичным образом собираются в ее центре. Через устроенное в центре песколовки отверстие они попадают в специальную камеру.

Рис. 18.4. Вертикальная песколовка

Рис. 18.5. Круглая песколовка

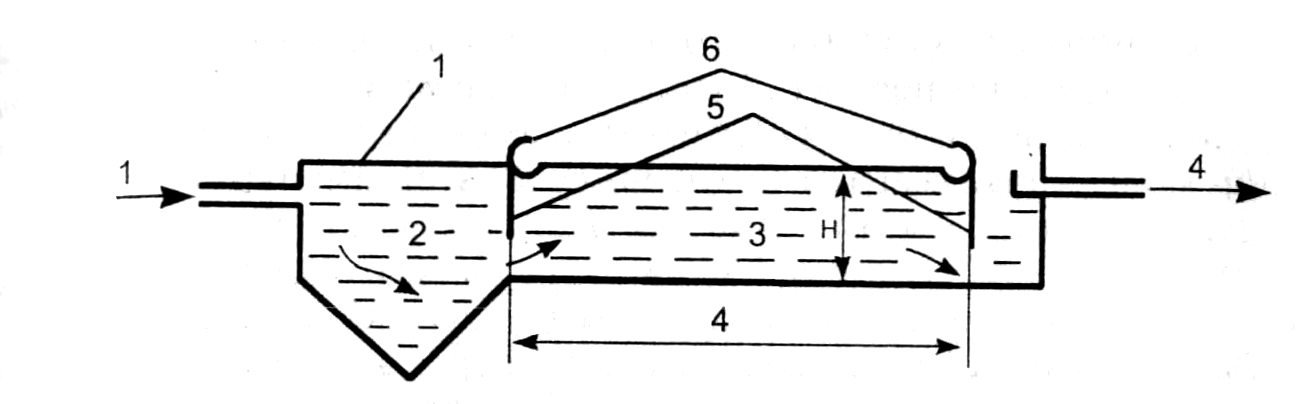

При механической очистке из производственных СВ путем процеживания, отстаивания (рис. 18.6) и фильтрования удаляется до 90% нерастворимых механических примесей различного характера (песок, глинистые частицы, окалина и другие), а из бытовых СВ - до 60%.

Рис. 18.6. Схема радиального отстойника: 1 - входная труба; 2 - отводящая труба; 3 - шламосборник; 4 - канал вывода шлама; 5 - механический скребок

В целях очистки СВ от нефтепродуктов также широко применяется метод отстаивания, который в данном случае основан на способности самопроизвольного разделения воды и нефтепродуктов. Частицы последних под действием сил поверхностного натяжения приобретают сферическую форму, и их размеры находятся в диапазоне от 2 до 3∙102 мкм. В основе процесса отстаивания лежит принцип выделения нефтепродуктов под действием разности плотностей воды и частиц масла. Содержание нефтепродуктов в стоках находится в широких пределах и составляет в среднем 100 мг/л.

Выделение нефтепродуктов производится в нефтеловушках (рис. 18.7). Грязная вода подается в приемную камеру и, пройдя под перегородкой, попадает в отстойную камеру, где и происходит процесс разделения воды и нефтепродуктов. Очищенная вода выводится из нефтеловушки, а нефтепродукты образуют пленку на поверхности воды и удаляются специальным устройством. Подобным образом устроены жироловушки, маслоловушки и смололовушки, использующие принцип разности плотности воды и загрязнений, более легких (например, масло), чем вода.

Химические методы применяются для очистки производственных СВ. Основными приемами являются нейтрализация и окисление-восстановление, они могут применяться и как самостоятельные, и как вспомогательные в сочетании с другими.

Рис. 18.7. Схема типовой нефтеловушки: 1 — сточная вода; 2 — приемная камера; 3 — отстойная зона; 4 — очищенная вода; 5 — вертикальные полупогруженные перегородки; 6 — нефтесборные трубы; 7 — пленка всплывших нефтепродуктов.

Производственные технологические процессы проходят как в кислых (избыток ионов Н+), так и в щелочных (избыток ОН-) средах, что приводит к появлению соответствующих стоков. Сбалансировать количество ионов Н+ и ОН- – в этом состоит суть метода нейтрализации при очистке стоков.

Рациональным является взаимное объединение кислых и щелочных стоков. Водоотведение кислых и щелочных стоков по единой системе трубопроводов не всегда целесообразно, так как это может вызвать выпадение осадков в трубах и, как следствие, засорение сети.

В целях нейтрализации кислых вод применяют щелочные реагенты: известь СаО, гашеную известь Са(ОН)2, кальцинированную соду Na2СO3, каустическую соду NaОН, аммиачную воду, а также фильтрование через нейтрализующие материалы (известняк, доломит, магнезит, мел).

Для нейтрализации щелочных вод наиболее часто применяются кислоты: серная, соляная, азотная, реже уксусная. Возможно использование для этих целей также дымовых газов, содержащих СO2, SO2, NO2.

Сточные воды, содержащие окисленные переменновалентные элементы (Сr6+, Сl1-, Сl5+, N3-, N5+ и др.), обезвреживаются в две ступени. На первой элементы, находящиеся в высшей (или высокой) степени окисления, восстанавливаются до низшей (или промежуточной) валентности, при которой данный элемент на второй ступени очистки может быть выделен из жидкой фазы в виде осадка, газа "ли переведен в малотоксичную форму.

Окислительный метод используется при очистке промышленных СВ от токсичных цианидов, сульфидов, меркаптанов, фенолов, креолов и т.д. Реагентами являются хлор и его производные (гипохлориты, диоксид, хлораты), кислород, озон, перманганаты, хроматы и бихроматы, пероксид водорода. Восстановительный метод применяется для очистки СВ от нитритов и нитратов, хроматов и бихроматов, хлоратов и перхлоратов, сульфатов, броматов, иодатов Восстановителями в этом случае служат окисленные переменнова-лентные элементы, содержащиеся в сульфитах, сульфидах, солях двухвалентного железа, диоксиде серы (из дымовых газов).

Физико-химические методы также в основном применяются для очистки производственных СВ. Однако в последнее время некоторые из них стали использоваться и при очистке городских СВ. К ним относится, в частности, коагуляция – процесс укрупнения коллоидных частиц в жидкости за счет электростатических сил межмолекулярного взаимодействия. При первоначальном размере частиц 0,001 – 0,1 мкм после коагуляции их величина достигает 10 мкм и более, т.е. тех размеров, при которых они могут быть выделены механическими методами. Коагуляция не только приводит к слипанию частиц, но и нарушает агрегативную устойчивость полидисперсной системы, в результате чего происходит разделение твердой и жидкой фаз.

Разновидностью коагуляции является процесс флокуляции — укрупнение мелкодисперсных частиц за счет электростатического взаимодействия под влиянием специально вводимых пол и электролитов — флокулянтов. В практике водоочистки наибольшее распространение получили активированная кремнекислота и полиакриламид (ПАА). Доза коагулянтов и флокулянтов зависит от состава обрабатываемых вод и уточняется при пусконаладочных работах на очистных сооружениях.

Флотация – процесс выделения из воды в пенный слой взвешенных и эмульгированных загрязнений в результате прилипания к пузырькам газа, подаваемого снизу в очищаемой жидкости.

Сорбция – метод глубокой очистки производственных СВ от растворенных органических и некоторых неорганических загрязнений. В процессах водообработки она может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с другими биологическими, химическими методами. Сорбция позволяет не только выделить и сконцентрировать загрязнения из СВ, но и утилизировать их в технологическом процессе, а очищенные воды использовать в оборотном водоснабжении.

Механизм адсорбции заключается в переходе молекулы растворенного вещества из объема жидкости на поверхность твердого сорбента под действием его силового поля. В качестве сорбентов используют различные естественные и искусственные материалы: золу, коксовую мелочь, торф, цеолиты, активные глины и др. Особенно широко ДЛ этих целей применяются активированные угли, удельная поверхность адсорбции достигает 400—900 м2/т.

Для концентрированных СВ, содержащих органические загрязнения, представляющие техническую ценность, эффективным методов очистки является экстракция. Она основана на смешивании двух взаимонерастворимых жидкостей (одна из которых сточная вода) и распределении в них, согласно растворимости, загрязненного вещества.

В качестве экстрагентов используют различные органические вещества: ацетон, хлороформ, бутилацетат, толуол и т.д. Разделение экстрагента и экстрагированного вещества производится перегонкой смеси. Это определяет одно из основных требований выбора экстрагента: разная температура кипения экстрагента и выделяемого вещества. После разделения смеси экстрагент вновь используется в цикле очистки вод, а вещество утилизируется.

Ионный обмен – извлечение катионов и анионов из растворенных в СВ загрязнений при помощи ионитов, являющихся твердыми природными или искусственными материалами (например, искусственные ионообменные смолы). Извлеченные при помощи ионного обмена вещества в дальнейшем утилизируются или уничтожаются. Катиониты вступают в обмен с катионами, аниониты – с анионами.

Ионный обмен является обратимым процессом:

![]()

Несмотря на эффективность и экологичность, ионообменный метод не нашел широкого применения в промышленности из-за дефицита ионообменных смол и необходимости организации реагентного хозяйства для регенерации ионитов.

Биологический метод, описанный выше, является наиболее экологически чистым из всех методов. Один из основных принципов экологии – «природа знает лучше» – реализуется здесь микробными сообществами путем превращения сложных экологически опасных веществ в простые, безвредные.