- •Раздел 1. Основы общей экологии

- •Глава 1. Введение в предмет

- •1 Уровни организации живой материи

- •2 Основные свойства живого вещества

- •3 Классификация живых организмов

- •4 Предмет и задачи экологии

- •Уровни организации живой материи.

- •Глава 2. Основы факториальной экологии (аутэкологии)

- •1 Организм и среда

- •2 Экологические факторы среды

- •3 Общий характер действия экологических факторов

- •4 Приспособление организмов к неблагоприятным условиям среды

- •5 Основные абиотические факторы и их влияние на организмы

- •6 Биотические факторы среды

- •7 Взаимодействие экологических факторов

- •Глава 3. Экология популяций (демэкология)

- •1 Понятие о популяции

- •2 Показатели популяций

- •3 Территориальная иерархия популяций

- •4 Структура популяции и ее виды

- •5 Динамика популяций

- •Глава 4. Экология сообществ и экосистем (основы синэкологии)

- •1 Биоценоз, биотоп и биогеоценоз

- •2 Биотические связи в биоценозах

- •3 Структура биоценоза

- •4 Устойчивость и развитие биоценозов

- •5 Взаимоотношения организмов в биоценозе

- •6 Экосистемы и принципы их функционирования

- •7 Потоки вещества и энергии в экосистеме

- •8 Биологическая продуктивность экосистем

- •9 Динамика экосистем

- •10 Саморегуляция и устойчивость экосистем

- •11 Искусственные экосистемы

- •Глава 5. Учение о биосфере

- •1 Общие представления о геосферах

- •2 Состав, строение и границы биосферы

- •3 Живое вещество биосферы

- •1. Биогенная миграция атомов химических элементов в биосфере всегда стремится к максимальному своему проявлению.

- •2. Эволюция видов, в ходе геологического времени приводящая к созданию устойчивых в биосфере форм жизни, идет в направлении, увеличивающем биогенную миграцию атомов биосферы.

- •3. В течение всей истории планеты ее заселение было максимально возможным для живого вещества, которое тогда существовало.

- •4 Распределение биогеоценозов на Земле

- •5 Динамика биосферы

- •6 Причины устойчивости биосферы

- •Раздел 2. Антропогенное воздействие на биосферу

- •Глава 6. Место человечества в биосфере

- •1 Особенности популяции человека

- •2 Антропогенный фактор в биосфере

- •3 Экологические кризисы в истории человечества

- •4 Элементы социальной экологии

- •5 Биосферные функции человечества

- •Глава 8. Здоровье человека и среда обитания

- •1 Особенности роста и развития современного человека

- •2 Здоровье и факторы риска

- •3 Элементы экологии внутренней среды человека

- •4 Трансформирующие агенты биосферы

- •5 Деградация генофонда человечества

- •6 Здоровый образ жизни граждан как основа устойчивого развития общества

- •Раздел 3. Охрана природы и рациональное природопользование

- •Глава 12. Рациональное природопользование как основа экологической безопасности государства

- •1 Понятие об экологической безопасности

- •2 Основные принципы природопользования

- •3 Природные ресурсы и их классификация

- •4 Основы рационального природопользования

- •5 Кадастры природных ресурсов

- •6 Красные книги животных и растений

- •7 Особо охраняемые природные территории

- •8 Экосистемный метод неистощительного природопользования

- •Глава 13. Нормирование качества окружающей природной среды и экологическая стандартизация

- •1 Понятие о качестве окружающей природной среды

- •2 Санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха

- •3 Санитарно-гигиенические нормативы качества поверхностных вод

- •4 Санитарно-гигиенические нормативы качества почв

- •5 Нормативы предельно допустимого уровня ионизирующего излучения

- •6 Нормативы предельно допустимых уровней шума и вибрации

- •7 Экологические (производственно-хозяйственные) нормативы качества

- •8 Предельно допустимые нормы нагрузки на природную среду (пдн)

- •9 Критерии экстремально высокого загрязнения окружающей природной среды

- •10 Экологическая стандартизация и паспортизация

- •Глава 14. Система управления качеством окружающей природной среды

- •1 Органы экологического управления России

- •2 Мониторинг окружающей природной среды

- •3 Экологическая экспертиза

- •4 Система экологического контроля в России

- •Глава 15. Эколого-правовой инструментарий рационального природопользования и охраны окружающей среды

- •1 Правовые основы охраны окружающей природной среды и природопользования

- •2 Сохранение здоровья человека – цель современного экологического законодательства России

- •3 Особенности экономического механизма охраны окружающей среды

- •4 Лицензия, договор и лимиты на природопользование

- •5 Плата за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды

- •6 Экономическое стимулирование природоохранной деятельности

- •7 Рыночные методы управления природоохранной деятельностью

- •8 Финансирование природоохранных мероприятий

- •9 Экологическое страхование

- •10 Экология и инновационная деятельность

- •11 Ответственность за экологические правонарушения

- •Глава 17. Защита атмосферы

- •1 Федеральное законодательство и охрана атмосферного воздуха

- •2 Экологизация технологических процессов

- •3 Санитарно-защитные зоны

- •4 Улавливание пыли из газопылевых выбросов

- •5 Улавливание газообразных примесей из технологических газов

- •6 Сокращение выбросов автотранспорта

- •7 Государственный мониторинг и контроль за охраной атмосферного воздуха

- •Глава 18. Охрана водных ресурсов

- •1 Федеральное законодательство и охрана водных объектов

- •2 Мониторинг водных объектов

- •3 Схемы комплексного использования и охраны вод

- •§4. Охрана поверхностных вод

- •5 Организация водоохранных зон

- •6 Очистка бытовых сточных вод

- •7 Охрана подземных вод

- •8 Охрана малых рек

- •9 Очистка производственных сточных вод

- •10 Освоение безводных и бессточных технологий

- •11 Подготовка воды для питьевых целей

- •12 Государственный контроль за использованием и охраной водных ресурсов

- •Глава 19. Порядок обращения с отходами

- •1 Виды отходов

- •2 Законодательство в сфере обращения с отходами

- •3 Транспортирование отходов

- •4 Полигоны для твердых бытовых отходов

- •5 Компостирование твердых отходов

- •6 Сжигание твердых отходов

- •7 Получение биогаза

- •8 Обращение с токсичными промышленными отходами

- •9 Мониторинг радиоактивных материалов и отходов

- •10 Организация безотходных (малоотходных) производств

- •11 Контроль в сфере обращения с отходами

5 Улавливание газообразных примесей из технологических газов

Многие промышленные газы, кроме пыли и золы, содержат вредные газообразные выбросы в виде оксидов серы, оксидов азота, сероводорода и другие. Улавливание газообразных примесей преследует две цели: санитарную очистку газов и использование улавливаемых компонентов для получения удобрений, кислот, серы и других ценных химических продуктов.

В целях очистки выбросов от газообразных примесей применяют методы хемосорбции, адсорбции, каталитического и термического окисления.

Хемосорбция основана на поглощении газа жидкими поглотителями с образованием малолетучих химических соединений. Молекулы загрязняющих веществ могут абсорбироваться жидкой поверхностью физически либо взаимодействовать с абсорбентом и превращаться в другие вещества. Большинство реакций, протекающих в процессе хемосорбции, являются экзотермическими и обратимыми. Поэтому при последующем повышении температуры раствора образовавшееся химическое соединение разлагается с выделением исходных компонентов. Так, для очистки выбросов от диоксида серы применяется аммиачно-циклический метод. Он основан на обратимой реакции:

![]()

При

температуре 0 – 35 °С эта реакция протекает

слева направо, а при кипячении раствора

– в обратном направлении. Сначала

выбросные газы пропускают через

раствор![]() при 30 – 35 °С, затем раствор, насыщенный

NH4HSO3,

нагревают, при этом выделяется

концентрированный SO2.

После охлаждения раствор (NH4)2SO3

снова поступает на улавливание SO2.

Метод позволяет получать сжиженный

100%-ный SO2,

являющийся сырьем для получения серной

кислоты.

при 30 – 35 °С, затем раствор, насыщенный

NH4HSO3,

нагревают, при этом выделяется

концентрированный SO2.

После охлаждения раствор (NH4)2SO3

снова поступает на улавливание SO2.

Метод позволяет получать сжиженный

100%-ный SO2,

являющийся сырьем для получения серной

кислоты.

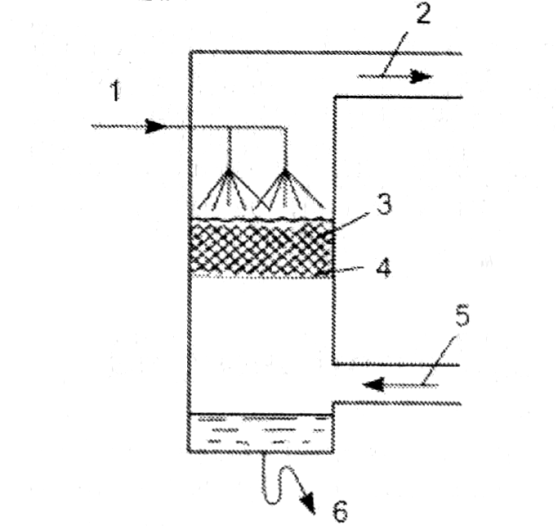

Очистку газов проводят в специальных устройствах – абсорберах (Рис. 17.4). В этих аппаратах абсорбция может быть осуществлена противоточно, т.е. газ и жидкость движутся в противоположных направлениях, либо прямоточно, когда оба потока имеют одинаковое направление. В случаях относительно высоких концентраций вредных газов (1% и более) используют противоточный метод. Для удаления вредных газов, имеющих сравнительно невысокую концентрацию, чаще всего применяют прямоточные скрубберы. В них жидкость диспергируется в потоке газа или газовый поток барботирует через жидкость. При этом достигается тесный контакт между пузырьками газа в жидкости либо мелкими каплями абсорбирующей жидкости в газовом потоке.

Адсорбция основана на селективном (избирательном) поглощении вредных газов и паров твердыми адсорбентами, имеющими развитую микропористую структуру.

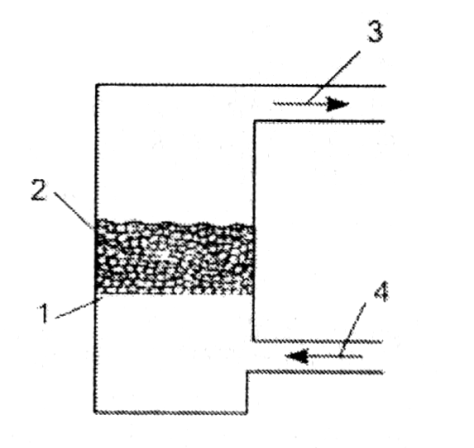

В адсорберах (рис. 17.5) очищаемый газовый поток пронизывает снизу вверх слой адсорбента, который состоит из зернистого материала, например, активированного угля, силикагеля, оксида алюминия пиролюзита, синтетического цеолита и т.п. При этом вредные примеси газа связываются адсорбентом и впоследствии могут быть выделены из него. Как правило, применяются адсорберы с неподвижным (фильтрующим) слоем адсорбента, который меняется после насыщения улавливаемым веществом, а также адсорберы непрерывного действия, в которых адсорбент медленно перемещается и одновременно очищает проходящий через него поток. Поверхность адсорбции очень велика: для некоторых материалов она достигает нескольких квадратных метров на грамм (для силикагеля) и даже несколько сотен квадратных метров на грамм – для активированного угля.

Рис.17.4. Схема абсорбера. 1 – абсорбент; 2 – очищенный поток; 3 – насадки; 4 – сетка; 5 – загрязненный поток; 6 – отвод на регенерацию или рециркуляцию

Рис.17.5. Схема адсорбера. 1 – сетка; 2 – адсорбент; 3 – очищенный поток; 4 – загрязненный поток.

Каталитический метод основан на превращении вредных компонентов промышленных выбросов в менее вредные или безвредные вещества в присутствии катализаторов. Иногда образующиеся продукты каталитического превращения остаются достаточно токсичными, однако они легко удаляются из системы в виде утилизируемых в дальнейшем продуктов. Так, хорошо известен жидкофазный каталитический метод окисления диоксида серы, где в качестве катализатора используются Fe2+ и Mn2+. В абсорбер, орошаемый водным раствором солей железа или марганца, поступает дымовой газ. Орошающий раствор поглощает из газа SO2:

![]()

![]()

![]()

При этом образуется 20%-ная серная кислота, содержащая ионы железа или марганца. Она может быть использована в сельском хозяйстве как мелиорант солонцов содового засоления.

Аналогичные газы, содержащие диоксид серы, можно окислять на твердофазных катализаторах (оксидах ванадия, железа, меди или хрома, либо полиоксидных катализаторах), предварительно подогрев газы до 400-500°С.

Образовавшийся триоксид серы SO3 затем поглощается водой с получением серной кислоты.

Термический метод предусматривает высокотемпературное сжигание вредных примесей, которые содержатся в технологических выбросах. Его применяют для удаления, например, углеводородов, монооксида углерода и др. Для осуществления дожигания (реакции окисления) необходимо поддержание высокой температуры очищаемого газа и наличие достаточного количества кислорода.