- •Раздел 1. Основы общей экологии

- •Глава 1. Введение в предмет

- •1 Уровни организации живой материи

- •2 Основные свойства живого вещества

- •3 Классификация живых организмов

- •4 Предмет и задачи экологии

- •Уровни организации живой материи.

- •Глава 2. Основы факториальной экологии (аутэкологии)

- •1 Организм и среда

- •2 Экологические факторы среды

- •3 Общий характер действия экологических факторов

- •4 Приспособление организмов к неблагоприятным условиям среды

- •5 Основные абиотические факторы и их влияние на организмы

- •6 Биотические факторы среды

- •7 Взаимодействие экологических факторов

- •Глава 3. Экология популяций (демэкология)

- •1 Понятие о популяции

- •2 Показатели популяций

- •3 Территориальная иерархия популяций

- •4 Структура популяции и ее виды

- •5 Динамика популяций

- •Глава 4. Экология сообществ и экосистем (основы синэкологии)

- •1 Биоценоз, биотоп и биогеоценоз

- •2 Биотические связи в биоценозах

- •3 Структура биоценоза

- •4 Устойчивость и развитие биоценозов

- •5 Взаимоотношения организмов в биоценозе

- •6 Экосистемы и принципы их функционирования

- •7 Потоки вещества и энергии в экосистеме

- •8 Биологическая продуктивность экосистем

- •9 Динамика экосистем

- •10 Саморегуляция и устойчивость экосистем

- •11 Искусственные экосистемы

- •Глава 5. Учение о биосфере

- •1 Общие представления о геосферах

- •2 Состав, строение и границы биосферы

- •3 Живое вещество биосферы

- •1. Биогенная миграция атомов химических элементов в биосфере всегда стремится к максимальному своему проявлению.

- •2. Эволюция видов, в ходе геологического времени приводящая к созданию устойчивых в биосфере форм жизни, идет в направлении, увеличивающем биогенную миграцию атомов биосферы.

- •3. В течение всей истории планеты ее заселение было максимально возможным для живого вещества, которое тогда существовало.

- •4 Распределение биогеоценозов на Земле

- •5 Динамика биосферы

- •6 Причины устойчивости биосферы

- •Раздел 2. Антропогенное воздействие на биосферу

- •Глава 6. Место человечества в биосфере

- •1 Особенности популяции человека

- •2 Антропогенный фактор в биосфере

- •3 Экологические кризисы в истории человечества

- •4 Элементы социальной экологии

- •5 Биосферные функции человечества

- •Глава 8. Здоровье человека и среда обитания

- •1 Особенности роста и развития современного человека

- •2 Здоровье и факторы риска

- •3 Элементы экологии внутренней среды человека

- •4 Трансформирующие агенты биосферы

- •5 Деградация генофонда человечества

- •6 Здоровый образ жизни граждан как основа устойчивого развития общества

- •Раздел 3. Охрана природы и рациональное природопользование

- •Глава 12. Рациональное природопользование как основа экологической безопасности государства

- •1 Понятие об экологической безопасности

- •2 Основные принципы природопользования

- •3 Природные ресурсы и их классификация

- •4 Основы рационального природопользования

- •5 Кадастры природных ресурсов

- •6 Красные книги животных и растений

- •7 Особо охраняемые природные территории

- •8 Экосистемный метод неистощительного природопользования

- •Глава 13. Нормирование качества окружающей природной среды и экологическая стандартизация

- •1 Понятие о качестве окружающей природной среды

- •2 Санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха

- •3 Санитарно-гигиенические нормативы качества поверхностных вод

- •4 Санитарно-гигиенические нормативы качества почв

- •5 Нормативы предельно допустимого уровня ионизирующего излучения

- •6 Нормативы предельно допустимых уровней шума и вибрации

- •7 Экологические (производственно-хозяйственные) нормативы качества

- •8 Предельно допустимые нормы нагрузки на природную среду (пдн)

- •9 Критерии экстремально высокого загрязнения окружающей природной среды

- •10 Экологическая стандартизация и паспортизация

- •Глава 14. Система управления качеством окружающей природной среды

- •1 Органы экологического управления России

- •2 Мониторинг окружающей природной среды

- •3 Экологическая экспертиза

- •4 Система экологического контроля в России

- •Глава 15. Эколого-правовой инструментарий рационального природопользования и охраны окружающей среды

- •1 Правовые основы охраны окружающей природной среды и природопользования

- •2 Сохранение здоровья человека – цель современного экологического законодательства России

- •3 Особенности экономического механизма охраны окружающей среды

- •4 Лицензия, договор и лимиты на природопользование

- •5 Плата за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды

- •6 Экономическое стимулирование природоохранной деятельности

- •7 Рыночные методы управления природоохранной деятельностью

- •8 Финансирование природоохранных мероприятий

- •9 Экологическое страхование

- •10 Экология и инновационная деятельность

- •11 Ответственность за экологические правонарушения

- •Глава 17. Защита атмосферы

- •1 Федеральное законодательство и охрана атмосферного воздуха

- •2 Экологизация технологических процессов

- •3 Санитарно-защитные зоны

- •4 Улавливание пыли из газопылевых выбросов

- •5 Улавливание газообразных примесей из технологических газов

- •6 Сокращение выбросов автотранспорта

- •7 Государственный мониторинг и контроль за охраной атмосферного воздуха

- •Глава 18. Охрана водных ресурсов

- •1 Федеральное законодательство и охрана водных объектов

- •2 Мониторинг водных объектов

- •3 Схемы комплексного использования и охраны вод

- •§4. Охрана поверхностных вод

- •5 Организация водоохранных зон

- •6 Очистка бытовых сточных вод

- •7 Охрана подземных вод

- •8 Охрана малых рек

- •9 Очистка производственных сточных вод

- •10 Освоение безводных и бессточных технологий

- •11 Подготовка воды для питьевых целей

- •12 Государственный контроль за использованием и охраной водных ресурсов

- •Глава 19. Порядок обращения с отходами

- •1 Виды отходов

- •2 Законодательство в сфере обращения с отходами

- •3 Транспортирование отходов

- •4 Полигоны для твердых бытовых отходов

- •5 Компостирование твердых отходов

- •6 Сжигание твердых отходов

- •7 Получение биогаза

- •8 Обращение с токсичными промышленными отходами

- •9 Мониторинг радиоактивных материалов и отходов

- •10 Организация безотходных (малоотходных) производств

- •11 Контроль в сфере обращения с отходами

5 Динамика популяций

Динамика популяции – это процессы изменений ее основных биологических показателей во времени. При этом особое значение в изучении этой динамики придается изменениям численности особей, биомассы и популяционной структуры. Динамика популяции – одно из наиболее значимых биологических и экологических явлений. Образно говоря, жизнь популяции проявляется в ее динамике.

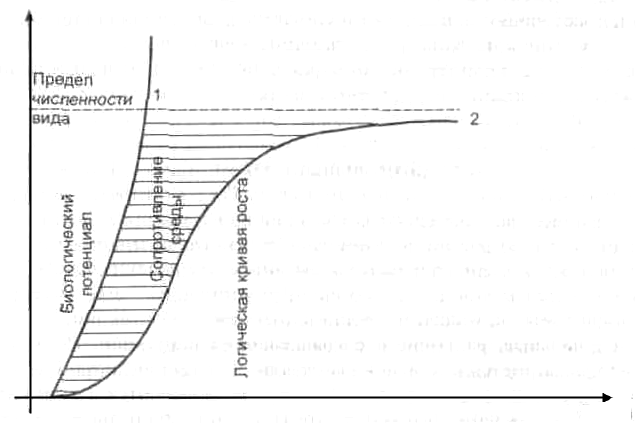

Модели динамики и роста популяции. Любая популяция способна (теоретически) к неограниченному росту численности, если ее не лимитируют факторы внешней среды абиотического (прежде всего климат) и биотического (конкуренция, хищники, паразиты, болезни) происхождения. В таком случае, конечно, гипотетическом, скорость роста популяции будет определяться величиной ранее упоминавшегося биотического или репродуктивного потенциала.

Эта динамика описывается уравнением А. Лотки:

![]() (1)

(1)

где N – численность особей;

![]() -

время;

-

время;

r – биотический потенциал.

График этой функции есть экспонента (рисунок 1, кривая 1).

Значение биотического потенциала чрезвычайно различается у разных видов. Так, самка косули способна произвести за жизнь 10…15 козлят, а луна-рыба откладывает до 3 млрд. икринок.

В природе, однако, рост численности популяций любого вида никогда не бывает бесконечным, поскольку ресурсы, за счет которых существуют виды, на любой территории имеют пределы. Эти пределы называют емкостью среды для конкретных популяций. Например, еловый лес – более емкая среда для белок, нежели смешанный, с березами, поскольку основная пища этих зверьков – семена шишек.

Рисунок 1 – Теоретические кривые роста популяции

Модель динамики численности популяции при ограниченных (лимитированных) ресурсах предложили Р. Пирл и А. Ферхюльст. В общем виде их уравнение записывается так:

![]() (2)

(2)

где K – ёмкость среды.

Выражение![]() -

характеризует так называемое сопротивление

среды. Под

этим термином понимают совокупность

всех «ограничителей» роста популяции

(неоптимальная температура, кислотность,

соленость, влажность, присутствие

хищников, паразитов, нехватка пищи и

т.п.).

-

характеризует так называемое сопротивление

среды. Под

этим термином понимают совокупность

всех «ограничителей» роста популяции

(неоптимальная температура, кислотность,

соленость, влажность, присутствие

хищников, паразитов, нехватка пищи и

т.п.).

Таким образом, рост, снижение или постоянство численности популяции зависит от соотношения между биотическим потенциалом (прибавлением особей) и сопротивлением среды (гибелью особей). Уравнение Пирла-Ферхюльста лежит в основе практически всех математических моделей конкуренции, хищничества, симбиоза. Оно описывает наиболее реальный и универсальный тип роста популяций микроорганизмов, животных, растений и человека.

В природе характерные типы роста популяций могут иметь место, когда тех или иных животных вселяют в незанятые области или они сами распространяются в новые районы. Рост плотности этих популяций описывается логистической кривой 2 (рисунок 1).

Стабильные, растущие и сокращающиеся популяции. Популяция приспосабливается к изменениям условий среды обитания путем обновления и замещения особей. Последние появляются в популяции вследствие рождения и иммиграции (вселения пришельцев), а исчезают в результате смерти и эмиграции. Если интенсивности рождаемости и смертности сбалансированы, то формируется стабильная популяция, и ее численность и ареал обитания сохраняются на одном уровне. Однако в природе нет ни одной популяции, сохраняющейся неизменной на протяжении более или менее длительного периода.

Во многих случаях имеет место превышение, подчас существенное, рождаемости над смертностью; тогда численность популяции растет, иногда так быстро, что может наступить вспышка массового размножения. В качестве примера такой растущей популяции может служить колорадский жук, который за относительно короткий период пересек Атлантический океан, быстро расселился во Франции, достиг Украины, Беларуси и занял значительные территории России.

Однако при чрезмерном развитии популяции ухудшаются условия существования, что вызывается ее переуплотнением. Согласно правилу пищевой корреляции (Уинни-Эдварде), в ходе эволюции сохраняются только те популяции, скорость размножения которых скоррелирована с количеством пищевых ресурсов среды их обитания. Отступление от этого правила ведет к тому, что популяция остается без пищи и вымирает или снижает темпы размножения, т.е. она становится сокращающейся.

С другой стороны, согласно принципу В. Олли, агрегация (скопление) особей, как правило, усиливает конкурентную борьбу между ними за пищевые ресурсы и жизненное пространство, но приводит к повышению способности группы в целом к выживанию. Отсюда вытекает, что как «перенаселение» (т.е. повышенная агрегация особей), так и «недоселенность» (отсутствие агрегации) могут быть лимитирующим фактором.

Необходимо подчеркнуть, что безгранично популяция сокращаться не может. При достижении определенной численности популяции смертность начинает падать, а плодовитость повышаться. В определенный момент времени интенсивность смертности и рождаемости выравнивается, популяция переходит в стабильное состояние, а после становится растущей.

Гомеостаз популяции. В природных условиях численность популяций испытывает постоянные колебания, их амплитуда и период зависят от особенностей вида и от условий среды обитания. Так, у многих крупных позвоночных численность обычно колеблется в несколько раз, в популяциях насекомых – в 40…50 раз, а в особо благоприятных условиях возникают резкие вспышки численности, когда она возрастает в миллионы раз (саранча).

Кроме указанных нерегулярных колебаний у ряда организмов вы-явлены периодические колебания численности с относительно постоянной длительностью цикла, например связанные с периодическими колебаниями активности Солнца.

Н.В. Тимофеев-Ресовский ввел в 1928 г. термин «популяционные волны» для обозначения колебаний численности особей популяции, которые возникают под влиянием различных факторов биотической и абиотической среды. Будучи характерными для всех видов, популяционные волны (или «волны жизни») имеют определенное эволюционное значение, поскольку при резком сокращении численности какой-либо популяции среди оставшихся в живых особей могут оказаться редкие генотипы. В дальнейшем восстановление численности данной популяции будет идти за счет выживших особей, что приведет к изменению частот генов, а значит, и генофонда.

Факторы, которые влияют на численность популяции, разделяют на не зависящие и зависящие от ее плотности. Установлено, что к первым относятся прежде всего абиотические факторы. Продолжительная засуха, суровая зима, ураган и т.п. могут способствовать резкому снижению численности самых разных популяций, причем независимо от их первоначальной плотности.

К зависящим от плотности относится подавляющее большинство биотических факторов (конкуренция, хищники, обеспеченность кормом, инфекции и др.). Здесь имеет место в ряде случаев монотонная зависимость: с повышением плотности популяции сильнее влияют указанные факторы. Так, чем выше плотность популяции растений, тем сильнее они затеняют друг друга. Однако зависимость от плотности может быть и более сложной. Еще пример, связанный с внутривидовой регуляцией численности. Ученые обнаружили, что даже у таких медленно размножающихся животных, как африканские слоны, прослеживается связь особенностей размножения с численностью и плотностью популяций. Так, в некоторых заповедниках африканского континента, где насчитывалось по 2…3 особи на площади 2,5 км2, интервалы между родами у слоних составляли около трех лет, а возраст достижения молодыми половой зрелости – около 12 лет. После принятия более эффективных мер по охране слонов численность их возросла до 6…7 на ту же площадь. Однако самки стали приносить детенышей раз в 5…6 лет, а молодые стали размножаться только в 18 лет.

Особенностью зависящих от плотности факторов является то, что их воздействие обычно сглаживает колебания численности, способствуя при возрастании плотности популяций возвращению ее к среднему уровню. Следовательно, эти факторы действуют как еще один механизм регуляции численности, который способствует поддержанию ее на определенном уровне.

Способность популяции поддерживать определенную численность своих особей называется гомеостазом популяции. В основе этого важнейшего, эволюционно приобретенного свойства лежат изменения физиологических особенностей, роста, поведения каждой особи в ответ на увеличение или уменьшение числа членов популяции, к которой эта особь принадлежит.

На рисунке 2 представлена схема поддержания гомеостаза животных, регулируемого доступностью пищевых ресурсов.

Рисунок 2 – Гомеостаз в популяции животных, регулируемый доступностью пищевых ресурсов (И.И. Дедю, 1989 г.)

При этом возникает так называемая отрицательная обратная связь: повышение плотности популяции усиливает действие механизмов, снижающих эту плотность.

Вышеизложенное говорит о том, что популяции присуще важнейшее свойство – саморегуляция. Она осуществляется действующими в природе двумя взаимно уравновешивающимися буферными силами: способностью к размножению и зависящей от плотности популяции реакции, напротив, ограничивающей воспроизводство.

В последнее время установлено, что важным механизмом регуляции численности, который срабатывает в переуплотненной популяции, является стресс-реакция. При воздействии на популяцию какого-то сильного раздражителя, она отвечает на него неспецифической реакцией, называемой стрессом. Многообразие живой природы порождает и много форм стресса: антропический (возникает под воздействием человека); нервно-психический (имеет место при несовместимости индивидуумов в группе или в результате переуплотнения популяции); тепловой; шумовой и др. Так, в результате переуплотнения популяции у отдельных особей возникают существенные физиологические изменения, приводящие к резкому сокращению рождаемости и увеличению смертности. У млекопитающих такое явление носит название стресс-синдрома. В стрессовом состоянии некоторые животные становятся настолько агрессивными, что у них почти полностью прекращается размножение. У самок часто нарушается овуляция, подчас происходит рассасывание эмбрионов, гаснет инстинкт заботы о потомстве. Тем не менее, важно подчеркнуть, что даже чрезвычайно высокая плотность или смертность не вызывают резких нарушений в структуре популяции. Этим гарантируется восстановление численности популяции в пределах оптимума в относительно короткие сроки.

Вопросы для самоконтроля

Динамика популяций.

Лекция 5