- •Оглавление

- •Назначение антенн и их общая характеристика.

- •1.1 Классификация антенн.

- •Основные электрические параметры антенны.

- •2.1 Параметры I группы.

- •1. Режим бегущей волны (рбв)

- •2.Режим стоячих волн (рсв)

- •3.Режим смешанных волн (рСмВ)

- •Параметры второй группы

- •Диаграмма направленности (дн).

- •Фазовая диаграмма направленности (фдн).

- •Поляризационная диаграмма направленности (пдн).

- •Коэффициент усиления g.

- •Принцип взаимности и приемные антенны.

- •4. Специфические требования, предъявляемые к приемной антенне.

- •4.1 Требования, предъявляемые к приемным и передающим антеннам могут несколько отличаться.

- •5. Шумовая температура антенны.

- •Метод определения электромагнитного поля антенны.

- •6.1 Поле излучения линейных антенн.

- •6.2 Поле излучения аппертурных антенн.

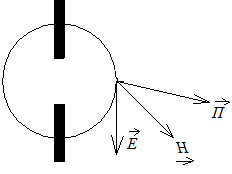

- •6.3 Излучение элементарного электрического диполя.

- •6.4 Излучение элементарной электрической площадки источника Гюйгенса.

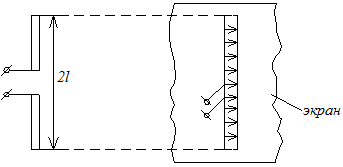

- •Симметричный вибратор в свободном пространстве.

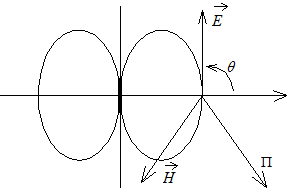

- •7.1 Направленные свойства симметричного вибратора. Его диаграмма направленности.

- •7.2 Сопротивление излучения.

- •7.3 Входное сопротивление симметричной линии.

- •Уточненная схема замещения симметричного вибратора.

- •7.5 Действующая длина симметричного вибратора.

- •Кнд симметричного вибратора.

- •Взаимное влияние вибраторов.

- •8.1 Учет влияния Земли на параметры вибратора.

- •8.2 Частные случаи

- •Петлевой вибратор Пистолькорса.

- •Симметричный щелевой вибратор.

- •Направленные свойства системы излучателей.

- •9.1 Поле линейной системы идентичных излучателей (линейной антенной решетки).

- •9.2 Плоская двумерная антенная решетка.

- •9.3 Методы устранения дифракционного максимума у антенной решетки.

- •Многовибраторные директорные антенны.

- •Широкодиапазонные, или частотнонезависмые, антенны.

- •Тема: Питание вибраторных антенн.

- •Апертурные антенны.

- •Тема: Влияние амплитудного и фазового распределений на параметры дн антенны.

- •Влияние фазового распределения на параметры диаграммы направленности антенны.

- •Линейная фазовая ошибка.

- •Квадратичная фазовая ошибка.

- •Кубическая фазовая ошибка.

- •Тема: Открытый конец волновода (окв).

- •Тема: Рупорные антенны. Виды рупорных антенн.

- •Параметры рупорных антенн.

- •Пирамидальный рупор.

- •Конический рупор.

- •Расчет рупорных антенн.

- •Достоинства рупорных антенн:

- •Недостатки рупорных антенн:

- •Зеркальные антенны.

- •Параболоид вращения.

- •Параболический цилиндр.

- •Расчет диаграммы направленности зеркальной антенны.

- •Управление положением дн в за.

- •Порядок расчета зеркальной антенны.

- •Уменьшение воздействия отраженной волны на облучатель.

- •Облегченные конструкции зеркал.

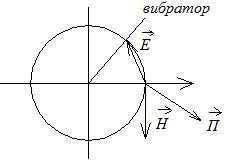

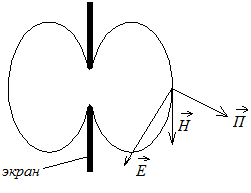

Симметричный щелевой вибратор.

Поле, созданное симметричной щелью, можно найти на основании принципа двойственности по аналогии с полем, созданным симметричным электрическим вибратором.

,

,

,

,

,

,

(5.2).

Учитывая,

что первая антенна создает такое же

поле, как и

В, запишем выражения для поля, создаваемого

щелью:

В, запишем выражения для поля, создаваемого

щелью:

,

,

(5.3).

Сравнивая (2) и (3), видим, что ДН симметричного и щелевого вибратора будут совпадать.

,

,

.

.

Симметричный вибратор

,

,

.

.

- Щелевой вибратор

Входное сопротивление щели в точках питания определяется:

(5.4)

(5.4)

(5.5)

(5.5)

Для односторонней щели:

(5.6)

(5.6)

. Диапазонные свойства щелевого излучателя зависят от ширины щели и увеличиваются (улучшаются) с увеличением ширины щели.

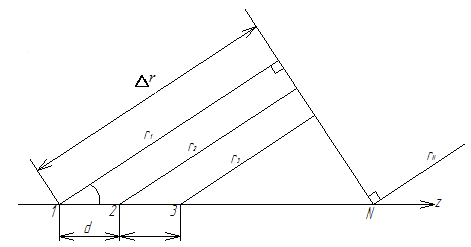

Направленные свойства системы излучателей.

Для получения остронаправленных ДН в диапазоне КВ и низких частот УКВ применяются антенны, состоящие из большого числа идентичных излучателей. Хорошие направленные свойства, достигаемые при использовании таких систем, объясняются интерференцией полей, создаваемых отдельными излучателями.

В дальней зоне для отдельного излучателя напряженность поля можно представить в следующем виде:

(3.1),

(3.1),

где волновое число,

-

действительная длина n-го

излучателя,

-

действительная длина n-го

излучателя,

-

комплексная амплитуда тока в n-ом

излучателе,

-

комплексная амплитуда тока в n-ом

излучателе,

– ДН

n-го

излучателя,

– ДН

n-го

излучателя,

rn – расстояние от n-го излучателя до точки наблюдения.

Напряженность поля, создаваемая всей системой:

(3.2).

Будем рассматривать идентичные излучатели, одинаково ориентированные в пространстве. При этом векторным характером в выражении (3.2) можно пренебречь:

(3.2а),

,

,

,

,

,

где

,

где

– расстояние от центра системы излучателей

до точки наблюдения (амплитудный

сомножитель).

– расстояние от центра системы излучателей

до точки наблюдения (амплитудный

сомножитель).

Подставим выражение (3.1) в выражение (3.2а):

(3.3),

(3.3),

где

- величина постоянная для данной системы

излучателей.

- величина постоянная для данной системы

излучателей.

Предположим,

что в выражении (2.37)

(т. е. система состоит из ненаправленных

излучателей). Тогда модуль выражения

(2.37) будет определять направленные

свойства такой системы:

(т. е. система состоит из ненаправленных

излучателей). Тогда модуль выражения

(2.37) будет определять направленные

свойства такой системы:

(3.4).

(3.4).

Выражение (3.4) определяет множитель антенной системы.

Подставим выражение (3.4) в выражение (3.3).

Получим:

.

.

Таким образом, ненаправленные свойства всей системы могут быть представлены в виде:

(3.5).

(3.5).

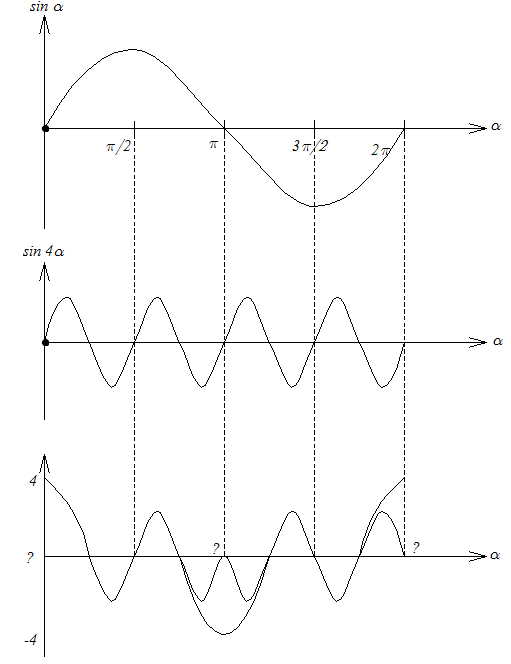

Выражение (2.39) определяет теорему перемножения ДН.

ДН из идентичных излучателей равна произведению ДН отдельного излучателя на множитель решетки.

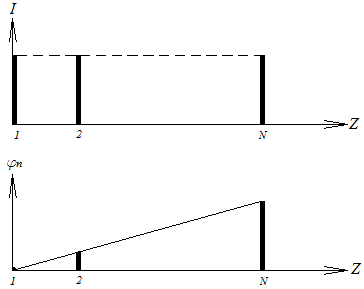

9.1 Поле линейной системы идентичных излучателей (линейной антенной решетки).

d – шаг решетки.

,

,

,

,

(3.6).

(3.6).

Подставим выражение (3.6) в выражение (3.3):

,

,

(3.7).

(3.7).

Выражение (3.7) показывает, что множитель линейной антенной решетки не зависит от угла .

Таким образом, у линейной антенной решетки направленные свойства проявляются только в плоскости, содержащей саму антенную решетку.

(3.8).

(3.8).

Это

сумма первых членов геометрической

прогрессии, у которой первый член равен

1, а

.

.

,

,

(3.9)

(3.9)

,

,

где

,

,

– расстояние от центра антенной решетки до точки наблюдения,

фаза

в центре антенной решетки.

фаза

в центре антенной решетки.

Модуль выражения (2.43) определяет амплитудную характеристику антенной решетки. Фаза будет определять ФДН.

Фаза в точке наблюдения:

.

.

Таким образом, линейная антенная решетка является источником сферических волн с центром в середине решетки.

Множитель линейной решетки с линейным фазовым распределением согласно выражению (2.43) будет иметь вид:

(3.10),

(3.10),

,

,

.

.

,

,

(3.11),

(3.11),

(3.12).

(3.12).

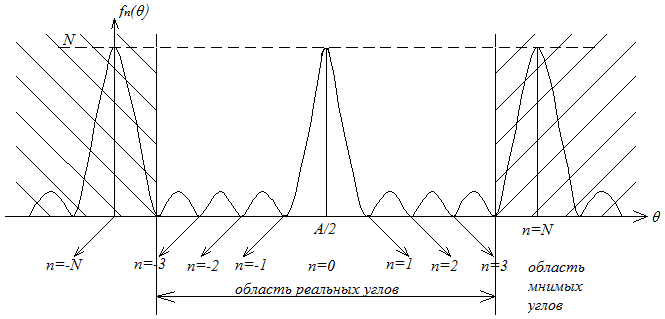

Анализируя графически выражения (3.10), (3.11) и (3.12), можно сказать, что множитель линейной антенной решетки имеет ряд максимумов.

Первый максимум, полученный при n=0 и m=0 называется главным максимумом. Все остальные максимумы называются вторичными или дифракционными.

Положение

как главных, так и дифракционных

максимумов зависит от величины

(фазового набега тока между соседними

излучателями).

(фазового набега тока между соседними

излучателями).

Таким образом, регулировать величину можно, изменяя положение главного максимума, т. е. осуществить электрическое сканирование.

При

одновременном выполнении условий (3.11)

и (3.12) множитель решетки принимает

значение, равное N

(величина главного и дифракционного

максимумов). Когда условие выполняется,

а нет, множитель решетки

.

Это происходит, когда

.

Это происходит, когда

Рассмотрим случай синфазного возбуждения излучателей, т.е.

.

.

(3.13)

(3.13)

(3.14)

(3.14)

Если

в выражении

,

т.е.

,

т.е. – главный максимум.При синфазном

излучении решётки, гл максимум решётки

ориентирован перпендикулярно оси

решётки.

– главный максимум.При синфазном

излучении решётки, гл максимум решётки

ориентирован перпендикулярно оси

решётки.

Если

,

тогда

,

тогда

- дифракционный максимум. (3.15) Положение

1го дифракционного максимума определяется

соотношением

- дифракционный максимум. (3.15) Положение

1го дифракционного максимума определяется

соотношением

Пусть

.

Следовательно,

.

Следовательно,

не

существует. Выражение определяет

расположение первого дифракционного

максимума. При этом он может располагаться

как в области реальных углов (

не

существует. Выражение определяет

расположение первого дифракционного

максимума. При этом он может располагаться

как в области реальных углов ( ),

так и в области мнимых углов (

),

так и в области мнимых углов ( ).

Область расположения дифракционных

максимумов зависит от соотношения λ

к d.

При синфазном возбуждении излучателей

для того, чтобы первый дифракционный

максимум находился в области мнимых

углов, необходимо выполнение соотношения

).

Область расположения дифракционных

максимумов зависит от соотношения λ

к d.

При синфазном возбуждении излучателей

для того, чтобы первый дифракционный

максимум находился в области мнимых

углов, необходимо выполнение соотношения

.

(3.17)

.

(3.17)

Рассмотрим случай

Максимум

числителя будет соответствовать условию

,

а максимум знаменателя

,

а максимум знаменателя

.

Одновременное выполнение этих условий

будет обеспечивать появление максимума

антенной решётки.

.

Одновременное выполнение этих условий

будет обеспечивать появление максимума

антенной решётки.

Главный

максимум так же будет соответствовать

условию m=0

n=0

.

Из этого выражения следует, что менять

напряжение главного максимума в антенных

решётках, можно не перемещая саму

решётку, а изменяя разность фаз между

тонами в соседних излучателях. Этот

процесс называется электронным

сканированием.

.

Из этого выражения следует, что менять

напряжение главного максимума в антенных

решётках, можно не перемещая саму

решётку, а изменяя разность фаз между

тонами в соседних излучателях. Этот

процесс называется электронным

сканированием.

В

случае сканирования отсутствует

дифракционный максимум в области

реальных углов определяется более

жестким условиям (его выполнением)