- •1.Эндэргонические и экзэргонические реакции в живой клетке. Макроэргические соединения. Примеры.

- •4. Структура дыхательной цепи. Митохондрии.

- •14. Образование токсических форм кислорода, механизм их повреждающего действия на клетки

- •15.??? 16..Катаболизм основных пищевых веществ - углеводов, жиров, белков. Понятие о специфических путях катаболизма и общих путях катаболизма.

- •23.Основные углеводы животных, их содержание в тканях, биологическая роль. Основные углеводы пищи. Переваривание углеводов

- •1. Этапы аэробного гликолиза

- •32. Аэробный распад глюкозы можно выразить суммарным уравнением:

- •33Челночные механизмы.

- •37.Обмен галактозы. Галактоземии. Нарушения метаболизма галактозы

- •38. Обмен дисахаридов в норме. Нарушения.??? 39. Обмен фруктозы. Нарушения метаболизма фруктозы

- •Глицеральдегид -3 –фосфат

- •40. Свойства и распространение гликогена как резервного полисахарида.

- •43.Распад гликогена

- •48. Особенности обмена глюкозы в разных органах и клетках: эритроциты, мозг, мышцы, жировая ткань, печень.

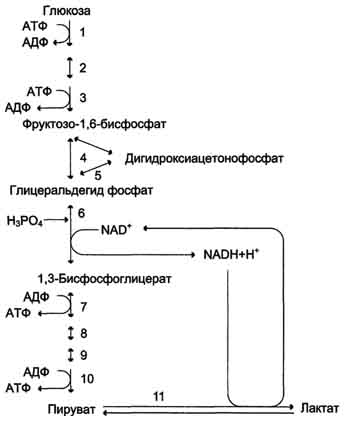

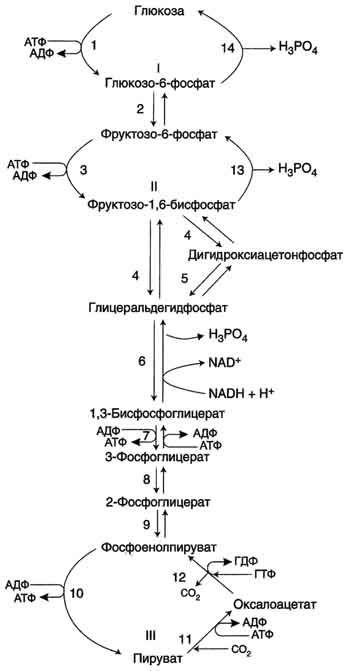

1. Этапы аэробного гликолиза

В аэробном гликолизе можно выделить 2 этапа.

Подготовительный этап, в ходе которого глюкоза фосфорилируется и расщепляется на две молекулы фосфотриоз. Эта серия реакций протекает с использованием 2 молекул АТФ.

Этап, сопряжённый с синтезом АТФ. В результате этой серии реакций фосфотриозы превращаются в пируват. Энергия, высвобождающаяся на этом этапе, используется для синтеза 10 моль АТФ.

Анаэробный распад глюкозы (анаэробный гликолиз)

Анаэробным гликолизом называют процесс расщепления глюкозы с образованием в качестве конечного продукта лактата. Этот процесс протекает без использования кислорода и поэтому не зависит от работы митохондриальной дыхательной цепи. АТФ образуется за счёт реакций субстратного фосфорилирования. Суммарное уравнение процесса:

С6Н1206 + 2 Н3Р04 + 2 АДФ = 2 С3Н6О3 + 2 АТФ + 2 Н2O. Основное физиологическое назначение катаболизма глюкозы заключается в использовании энергии, освобождающейся в этом процессе для синтеза АТФ.

Энергия, выделяющаяся в процессе полного распада глюкозы до СО2 и Н2О, составляет 2880 кДж/моль. Если эту величину сравнить с энергией гидролиза высокоэнергетических связей

- 38 моль АТФ (50 кДж на моль АТФ), то получим: 50×38 = 1900 кДж, что составляет 65% от всей энергии, выделяющейся при полном распаде глюкозы. Такова эффективность использования энергии распада глюкозы для синтеза АТФ. Необходимо учитывать, что реальная эффективность процесса может быть ниже. Точно оценить выход АТФ можно только при субстратном фосфорилировании, а соотношение между поступлением водорода в дыхательную цепь и синтезом АТФ является приблизительным. 29.

Анаэробным гликолизом называют процесс расщепления глюкозы с образованием в качестве конечного продукта лактата. Этот процесс протекает без использования кислорода и поэтому не зависит от работы митохондриальной дыхательной цепи. АТФ образуется за счёт реакций субстратного фосфорилирования. Суммарное уравнение процесса:

С6Н1206 + 2 Н3Р04 + 2 АДФ = 2 С3Н6О3 + 2 АТФ + 2 Н2O.

Реакции анаэробного гликолиза При анаэробном гликолизе в цитозоле протекают все 10 реакций, идентичных аэробному гликолизу. Лишь 11-я реакция, где происходит восстановление пирувата цитозольным NADH, является специфической для анаэробного гликолиза (рис. 7-41). Восстановление пирувата в лактат катализирует лактатдегидро-геназа (реакция обратимая, и фермент назван по обратной реакции). С помощью этой реакции обеспечивается регенерация NAD+ из NADH без участия митохондриальной дыхательной цепи в ситуациях, связанных с недостаточным снабжением клеток кислородом. Роль акцептора водорода от NADH (подобно кислороду в дыхательной цепи) выполняет пируват. Таким образом, значение реакции восстановления пирувата заключается не в образовании лактата, а в том, что данная цитозольная реакция обеспечивает регенерацию NAD+. К тому же лактат не является конечным продуктом метаболизма, удаляемым из организма. Это вещество выводится в кровь и утилизируется, превращаясь в печени в глюкозу, или при доступности кислорода превращается в пируват, который вступает в общий путь катаболизма, окисляясь до СО2 и Н2О.

30.

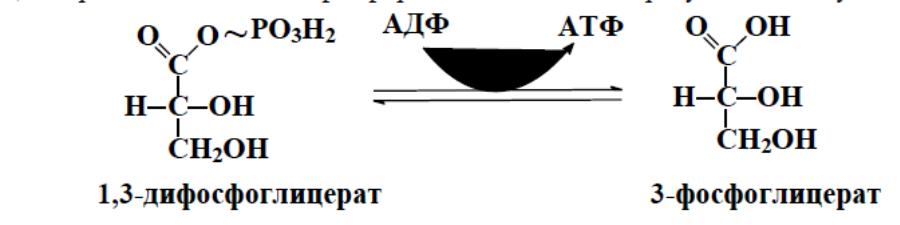

Субстратное

фосфорилирование. Одним

из источников нуклео-

30.

Субстратное

фосфорилирование. Одним

из источников нуклео-

зидтрифосфатов, главным образом АТФ, является субстратное фосфорили-

рование, в процессе которого они могут синтезироваться в реакциях переноса

фосфорильной группы от содержащих остаток фосфорной кислоты макроэр-

гических соединений на нуклеозиддифосфаты. К таким реакциям относятся

реакции гликолиза, когда с 1,3-дифосфоглицерата, содержащего макроэрги-

ческую связь в 1 положении, ферментом фосфоглицераткиназой на молекулу

АДФ переносится остаток фосфорной кислоты — образуется молекула АТФ:

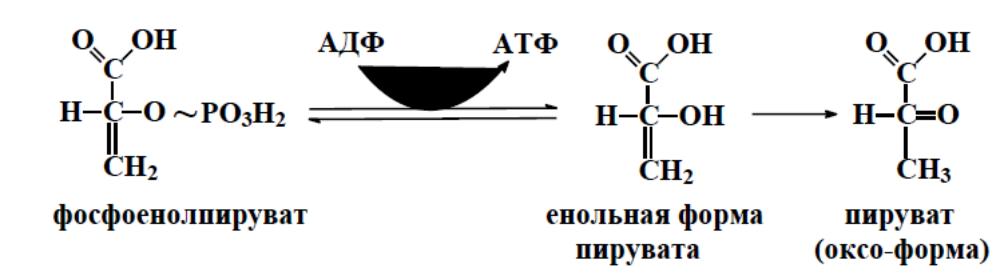

И вторая реакция субстратного фосфорилирования АДФ с образовани-

ем енольной формы пирувата и АТФ, протекающая под действием фермента

пируваткиназы

Это

последняя ключевая реакция гликолиза.

Изомеризация енольной

Это

последняя ключевая реакция гликолиза.

Изомеризация енольной

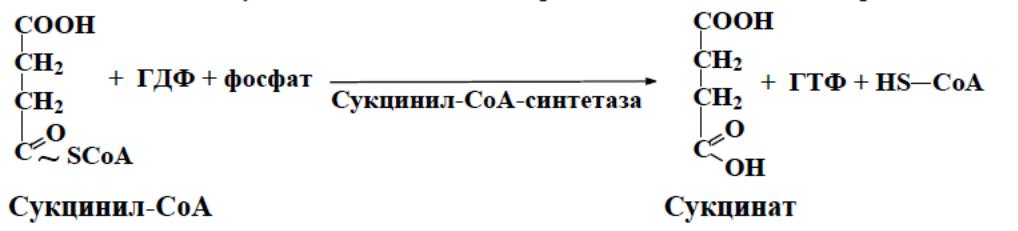

формы пирувата в пируват происходит неферментативно. К реакциям субстратного фосфорилирования также относится катализируемое сукцинил-

КоА-синтетазой (сукцинилтиокиназой) образование ГТФ в цикле Кребса:

Сукцинил-СоА Сукцинат

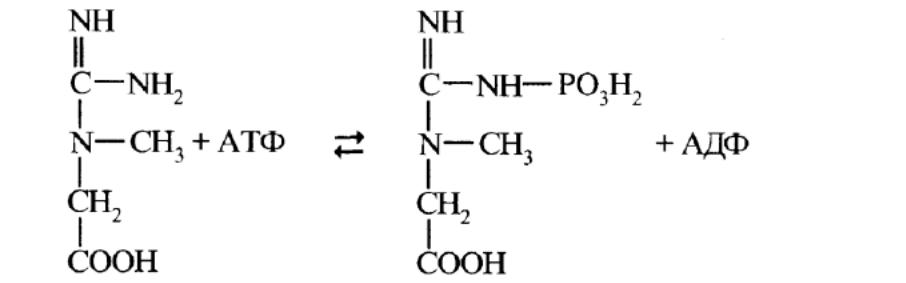

В мышцах в процессе мышечного сокращения активно протекает еще

одна реакция субстратного фосфорилирования, катализируемая креатинфос-

фаткиназой.

Эта реакция обратима и в условиях покоя идет образование креатин-

фосфата из АТФ и креатина, а в процессе мышечной работы накопленный

креатинфосфат отдает фосфорильную группу на АДФ с образованием АТФ,

необходимого для процессов мышечного сокращения.

Реакции субстратного фосфорилирования являются важным источни-

ком получения АТФ, особенно в анаэробных условиях. Для эукариотов глав-

ным источником АТФ является окислительное фофорилирование, использу-

ющее энергию электронов, освобождающихся при дегидрировании субстра-

тов, при восстановлении кислорода, через реализацию трансмембранного

протонного градиента потенциала. 31. Биосинтез глюкозы (глюконеогенез) из аминокислот, глицерина и молочной кислоты. Взаимосвязь гликолиза в мышцах и глюконеогенеза в печени (цикл Кори).

Глюконеогенез - процесс синтеза глюкозы из веществ неуглеводной природы. Его основной функцией является поддержание уровня глюкозы в крови в период длительного голодания и интенсивных физических нагрузок. Процесс протекает в основном в печени и менее интенсивно в корковом веществе почек, а также в слизистой оболочке кишечника. Эти ткани могут обеспечивать синтез 80-100 г глюкозы в сутки. На долю мозга при голодании приходится большая часть потребности организма в глюкозе. Это объясняется тем, что клетки мозга не способны, в отличие от других тканей, обеспечивать потребности в энергии за счёт окисления жирных кислот .Кроме мозга, в глюкозе нуждаются ткани и клетки, в которых аэробный путь распада невозможен или ограничен, например эритроциты (они лишены митохондрий), клетки сетчатки, мозгового слоя надпочечников и др. Первичные субстраты глюконеогенеза - лактат, аминокислоты и глицерол. Включение этих субстратов в глюконеогенез зависит от физиологического состояния организма.

Лактат - продукт анаэробного гликолиза. Он образуется при любых состояниях организма в эритроцитах и работающих мышцах. Таким образом, лактат используется в глюконеогенезе постоянно.

Глицерол высвобождается при гидролизе жиров в жировой ткани в период голодания или при длительной физической нагрузке.

Аминокислоты образуются в результате распада мышечных белков и включаются в глюконеогенез при длительном голодании или продолжительной мышечной работе.

Большинство реакций глюконеогенеза протекает за счёт обратимых реакций гликолиза и катализируется теми же ферментами. Однако 3 реакции гликолиза термодинамически необратимы. На этих стадиях реакции глюконеогенеза протекают другими путями. Необходимо отметить, что гликолиз протекает в цитозоле, а часть реакций глюконеогенеза происходит в митохондриях.

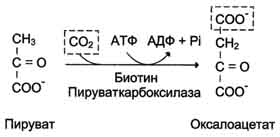

Образование фосфоенолпирувата из пирувата . Образование фосфоенолпирувата из пирувата происходит в ходе двух реакций первая из которых протекает в митохондриях. Пируват, образующийся из лактата или из некоторых аминокислот, транспортируется в матрикс митохондрий и там карбоксилируется с образованием оксалоацетата.

Пируват-карбоксилаза, катализирующая данную реакцию, - митохондриальный фермент, коферментом которого является биотин. Реакция протекает с использованием АТФ.

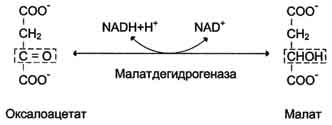

Дальнейшие превращения оксалоацетата протекают в цитозоле. Следовательно, на этом этапе должна существовать система транспорта оксалоацетата через митохондриальную мембрану, которая для него непроницаема. Оксалоацетат в митохондриальном матриксе восстанавливается с образованием малата при участии NADH (обратная реакция цитратного цикла).

Образовавшийся малат затем проходит через митохондриальную мембрану с помощью специальных переносчиков. Кроме того, оксалоацетат способен транспортироваться из митохондрий в цитозоль в виде аспартата в ходе малат-аспартатного челночного механизма. В цитозоле малат вновь превращается в оксалоацетат в ходе реакции окисления с участием кофермента NAD+. Обе реакции: восстановление оксалоацетата и окисление малага катализируют малатдегидрогеназа, но в первом случае это митохондриальный фермент, а во втором - цитозольный. Образованный в цитозоле из ма-лата оксалоацетат затем превращается в фосфоенолпируват в ходе реакции, катализируемой фосфоенолпируваткарбоксикиназой - ГТФ-зависимым ферментом.

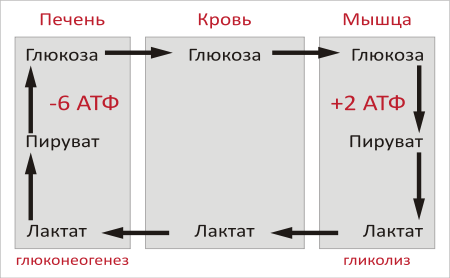

Образование глюкозы из лактата. Лактат, образовавшийся в интенсивно работающих мышцах или в клетках с преобладающим анаэробным способом катаболизма глюкозы, поступает в кровь, а затем в печень. В печени отношение NADH/NAD+ ниже, чем в сокращающейся мышце, поэтому лактатдегидрогеназная реакция протекает в обратном направлении, т.е. в сторону образования пирувата из лактата. Далее пируват включается в глюконеогенез, а образовавшаяся глюкоза поступает в кровь и поглощается скелетными мышцами. Эту последовательность событий называют "глюкозо-лактатным циклом", или "циклом Кори".

Цикл Кори выполняет 2 важнейшие функции: 1 - обеспечивает утилизацию лактата; 2 - предотвращает накопление лактата и, как следствие этого, опасное снижение рН (лактоацидоз). Часть пирувата, образованного из лактата, окисляется печенью до СО2 и Н2О. Энергия окисления может использоваться для синтеза АТФ, необходимого для реакций глюконеогенеза.

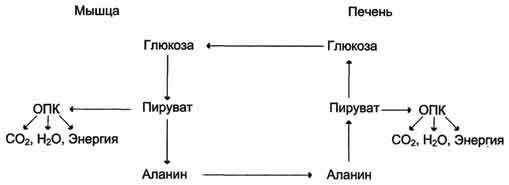

Образование глюкозы из аминокислот. Аминокислоты, которые при катаболизме превращаются в пируват или метаболиты цитратного цикла, могут рассматриваться как потенциальные предшественники глюкозы и гликогена и носят название гликогенных. Например, окса-лоацетат, образующийся из аспарагиновой кислоты, является промежуточным продуктом как цитратногр цикла, так и глюконеогенеза. Из всех аминокислот, поступающих в печень, примерно 30% приходится на долю аланина. Это объясняется тем, что при расщеплении мышечных белков образуются аминокислоты, многие из которых превращаются сразу в пируват или сначала в оксалоацетат, а затем в пируват. Последний превращается в аланин, приобретая аминогруппу от других аминокислот. Аланин из мышц переносится кровью в печень, где снова преобразуется в пируват, который частично окисляется и частично включается в глюкозонеогенез. Следовательно, существует следующая последовательность событий (глюкозо-аланиновый цикл): глюкоза в мышцах → пируват в мышцах → аланин в мышцах → аланин в печени → глюкоза в печени → глюкоза в мышцах. Весь цикл не приводит к увеличению количества глюкозы в мышцах, но он решает проблемы транспорта аминного азота из мышц в печень и предотвращает лактоацидоз.

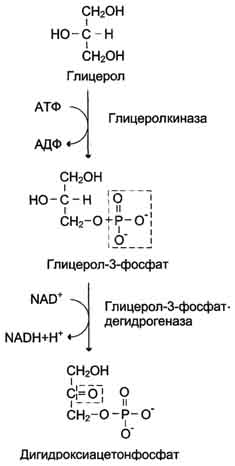

Образование глюкозы из глицерола. Глицерол образуется при гидролизе триацил-глицеролов, главным образом в жировой ткани. Использовать его могут только те ткани, в которых имеется фермент глицерол киназа, например печень, почки. Этот АТФ-зависимый фермент катализирует превращение глицерола в α-глицерофосфат (глицерол-3-фосфат). При включении глицерол-3-фосфата в глюконеогенез происходит его дегидрирование NAD-зависимой дегидрогеназой с образованием дигидроксиацетонфосфата, который далее превращается в глюкозу.