- •Иерархическая структура проектных уровней проектирования

- •Требования к математическим моделям и их классификация

- •Функциональные и структурные модели

- •Методика получения математических моделей элементов

- •Иерархия математических моделей в сапр

- •13.2. Микро-, макро- и метауровни

- •13.2.1. Математические модели на микроуровне

- •Механическая вращательная подсистема

- •Математические модели с использованием систем массового обслуживания

- •Математические модели с использованием сетей Петри

- •13.3. Структурные модели

Методика получения математических моделей элементов

Получение математических моделей элементов включает в себя следующие операции:

Выбор свойств объекта, которые подлежат отражению в модели. Выбор основан на анализе возможных применений модели и определяет степень универсальности ММ.

Сбор исходной информации о выбранных свойствах объекта. Источниками сведений могут быть: опыт и знания инженера, разрабатывающего модель; научно-техническая литература, прежде всего справочная; описания прототипов — имеющихся ММ для элементов, близких по своим свойствам к исследуемому объекту; результаты экспериментального измерения параметров и т. п.

Синтез структуры ММ. Структура ММ — общий вид математических соотношений модели без конкретизации числовых значений фигурирующих в них параметров. Структура модели может быть представлена также в графической форме, например в виде эквивалентной схемы или графа. Синтез структуры — наиболее ответственная и наиболее трудно поддающаяся формализации операция.

Расчет числовых значений параметров ММ. Эта задача ставится как задача минимизации погрешности модели заданной структуры.

Оценка точности и адекватности ММ. Для оценки точности должны использоваться значения, которые не фигурировали при решении задачи.

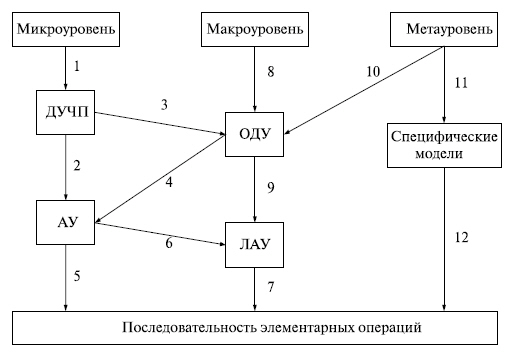

Реализация функциональных ММ на ЭВМ подразумевает выбор численного метода решения уравнений и преобразование уравнений в соответствии с особенностями выбранного метода. Конечная цель преобразований — получение рабочей программы анализа в виде последовательности элементарных действий (арифметических и логических операций), реализуемых командами ЭВМ. Указанные преобразования исходной ММ в последовательности элементарных действий ЭВМ выполняет автоматически по специальным программам, создаваемым инженером — разработчиком САПР. Инженер-пользователь САПР должен лишь указать, какие программы из имеющихся он хочет использовать. Процесс преобразований ММ, относящихся к различным иерархическим уровням, иллюстрирует рис. 1.

Инженер-пользователь задает исходную информацию об анализируемом объекте и о проектных процедурах, подлежащих выполнению, на удобном для него проблемно-ориентированном языке программного комплекса. Ветви 1 на рис. 1 соответствует постановка задачи, относящейся к микроуровню, как краевой, чаще всего в виде ДУЧП. Численные методы решения ДУЧП основаны на дискретизации переменных и алгебраизации задачи.

Рис. 1. Процесс преобразования ММ. ДУЧП — дифференциальные уравнения с частными производными; ОДУ — обыкновенные дифференциальные уравнения; АУ — алгебраические уравнения; ЛАУ — линейные алгебраические уравнения; 1...12 — взаимно направленные пути дискретизации переменных в ММ

Дискретизация заключается в замене непрерывных переменных конечным множеством их значений в заданных для исследования пространственном и временном интервалах; алгебраизация — в замене производных алгебраическими соотношениями.

Иерархия математических моделей в сапр

Блочно-иерархический подход к проектированию радиоэлектронных средств (РЭС) включает в качестве своей основы иерархию математических моделей. Деление моделей по иерархическим уровням (уровням абстрагирования) происходит по степени детализации описываемых свойств и процессов, протекающих в объекте. При этом на каждом иерархическом уровне используют свои понятия "система" и "элементы". Так, система k -го уровня рассматривается как элемент на соседнем более высоком (k–1) -м уровне абстрагирования.

Рис. 1. Представление структуры объекта

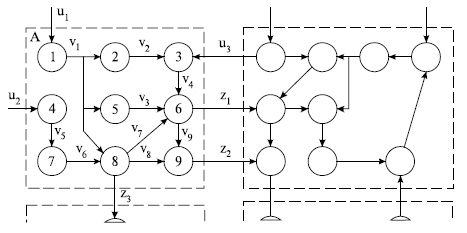

Представим структуру некоторого объекта в виде множества элементов (рис. 1) и связей между ними.

Выделим в соответствии с блочно-иерархическим подходом в структуре объекта некоторые подмножества элементов и назовем их блоками (на рисунке показаны штриховыми линиями). Пусть состояние каждой связи характеризуется одной фазовой переменной vi, zj или uk. Здесь vi относится к внутренним связям между элементами данного блока, zj и uk относятся к выходам и входам блока соответственно.

Рассмотрим важные для функциональных моделей понятия полной модели и макромодели.

Полная модель блока есть модель, составленная из моделей элементов с учетом межэлементных связей, т. е. модель, описывающая как состояние выходов, так и состояние каждого из элементов блока. Моделями элементов блока А являются уравнения, связывающие входные и выходные переменные:

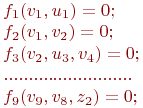

|

(5) |

Полная модель блока есть система уравнений

|

(6) |

где V, Z и U — векторы внутренних, выходных и входных фазовых переменных блока.

При большом количестве элементов размерность вектора V и порядок системы уравнений (13.2) становятся чрезмерно большими и требуют упрощения.

При переходе к более высокому иерархическому уровню упрощения они основаны на исключении из модели вектора внутренних переменных V. Полученная модель представляет собой систему уравнений

|

(7) |

существенно меньшей размерности, чем полная модель (6), и называется макромоделью. Следовательно, макромодель уже не описывает процессы внутри блока, а характеризует только процессы взаимодействия данного блока с другими в составе системы блоков.

Модели (6) и (7) относятся друг к другу как полная модель и макромодель на п -м уровне иерархии. На более высоком (п–1) -м уровне блок А рассматривается как элемент, и макромодель (13.3) становится моделью элемента А. Следовательно, модели (13.1) и (13.3) относятся друг к другу как модели элементов соседних иерархических уровней. Из моделей типа (13.3) может быть составлена полная модель системы на (п–1) -м уровне.