- •Климат (греч.— наклон) — многолетний режим погоды, характерный для данной местности в силу её географического положения.

- •Положение Земли относительно солнца в дни солнцестояний и равноденствий.

- •Модель Буллена (Кит Эдвард Буллен 1906-1976) 1956 г.

- •Внутреннее строение Земли. Заштрихованы области внешнего ядра и астеносферы: а - земная кора; вс - верхняя мантия; d - оболочка; е - верхнее (жидкое) ядро; f - переходная зона; g - внутреннее ядро.

- •Фазы Луны — периодически меняющиеся состояния освещения Луны Солнцем.

- •Классификация рельефа по возрасту

- •Классификация магматических горных пород.

- •Земная кора – верхний твердый слой литосферы. Отделяется от мантии границей Мохоровичича. Мощность от 10-12 до 40-60 км.

Фазы Луны — периодически меняющиеся состояния освещения Луны Солнцем.

Смена фазы Луны обусловлена переменами в условиях освещения Солнцем тёмного шара Луны при её движении по орбите. С изменением взаимного расположения Земли, Луны и Солнца терминатор (граница между освещённой и неосвещённой частями диска Луны) перемещается, что и вызывает изменение очертаний видимой части Луны.

Поскольку Луна — сферическое тело, при ее частичном освещении сбоку возникает «серп». Освещенная сторона луны всегда указывает в сторону Солнца, даже если оно скрыто за горизонтом.

Продолжительность периодов полной смены фаз Луны (так называемый синодический месяц) непостоянна из-за эллиптичности лунной орбиты, и варьируется от 29,25 до 29,83 земных солнечных суток. Средний синодический месяц составляет 29,5305882 суток (29 суток 12 часов 44 минуты 2,82 секунды).

В фазах Луны, близких к новолунию (в начале первой четверти и в конце последней четверти), при очень узком серпе, неосвещённая часть образует т. н. пепельный свет Луны — видимое свечение неосвещённой прямым солнечным светом поверхности характерного пепельного цвета.

Луна проходит следующие фазы освещения:

новолуние — состояние, когда Луна не видна (состояние 1 на рисунке)

Неомения — первое появление Луны на небе после новолуния в виде узкого серпа.

первая четверть — состояние, когда освещена половина Луны (состояние 3 на рисунке)

полнолуние — состояние, когда освещена вся Луна целиком (состояние 5 на рисунке)

последняя четверть — состояние, когда снова освещена половина луны (состояние 7 на рисунке)

Истечение плазмы солнечной короны в межпланетное пространство называется – протуберанец (спикула, возможно солнечный ветер).

Классическое уравнение водного баланса М.И. Львовича: Е = Р + R, верное для Мирового океана как закрытой термодинамической системы, с учетом полученных нами новых внешних статей приобрело более полное выражение: Р + R + Т – Е – F = N, (N>0), где Е – испарение; Р – атмосферные осадки; R – речной; подземный и другие виды стока, контролируемые атмосферными осадками; Т – эндогенные (внутрипланетарные) поступления воды; F – потери на фотолиз. Уравнение показывает, что в реальном мире равновесия не существует, так как происходят безвозвратные потери воды при фотолизе и последующей диссипации в космос водорода, а также за счет непрерывного поступления внутрипланетарной воды на поверхность Земли. Малые в годовом исчислении эти статьи баланса, как мы увидим, играют решающую роль в эволюции лика планеты в геологическом масштабе времени.

См. вопрос 3.

Основоположником учения о географической оболочке является Андрей Александрович Григорьев (1883 - 1968). Именно он в 1932 г. сформулировал мысль о том, что земная поверхность представляет собой качественно особую вертикальную физико-географическую оболочку.

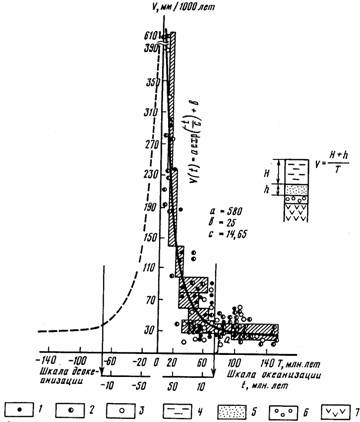

График, характеризующий скорость опускания океанических сегментов Земли (правая часть) и поступления эндогенной воды в последние 160 млн. лет и в будущем, рассчитанный по данным о современной гипсометрии разновозрастных мелководных отложений “Гломар Челленджер”: 1 - по скважинам Тихого, 2 - Атлантического, 3 - Индийского океанов; 4 - вода, 5 - глубоководные осадки, 6 - мелководные осадки, 7 - базальты.

Формула:

V(t) =

![]() ,

(

n = 1, 2 ... 149)

,

(

n = 1, 2 ... 149)

См. вопрос 25.

На суше преобладает биомасса зеленых растений (фитомасса) – 99%.

Ледниковые периоды случались в истории Земли неоднократно. Следы материковых оледенений обнаружены в слоях карбона и перми (300 – 250 млн. лет), венда (680 – 650 млн. лет), рифея (850 – 800 млн. лет). Самые древние ледниковые отложения, обнаруженные на Земле, имеют возраст более 2 млрд. лет.

Одной из основных причин возникновения покровных оледенении в разных широтах, безусловно, является миграция полюсов, в настоящее время убедительно доказанная данными палеомагнетизма и исследованиями магнитных полей планет, подтверждающими гипотезу о связи последних со скоростью вращения планет и, следовательно, о связи магнитных полюсов с географическими. Иными словами, магнитные и связанные с ними географические полюса Земли неоднократно меняли положение в ходе геологической истории. Вместе с ними существенно менялось и положение климатических зон. . На изменение климата могут влиять палеогеографические причины, в первую очередь изменения очертаний суши и моря и их распределение на Земле.

Температура моря всегда является важнейшим регулятором климата прилежащей суши. Так, Гренландия покрыта сейчас материковыми льдами, так как ее побережья омываются холодными течениями, несущими воду из Ледовитого океана, а Скандинавский полуостров, лежащий в тех же широтах, но омываемый теплым течением Гольфстримом, обладает умеренным Климатом. Если бы Гольфстрим под влиянием изменения очертаний Европейского континента перестал проникать в Норвежское море, то на Скандинавском полуострове и во всей Северной Европе обязательно началось бы материковое оледенение. А появление такого огромного естественного «холодильника» привело бы, без сомнения, к общему значительному похолоданию климата всего северного полушария, хотя космические факторы оставались бы неизмененными. На климате сказывается также положение поверхности Земли по отношению к Солнцу (так как интенсивность инсоляции пропорциональна косинусу угла падения солнечных лучей на поверхность Земли и обратно пропорциональна квадрату расстояния Земли от Солнца).

Несомненное влияние на изменение климата оказывает солнечная радиация. Колебания ее могут быть вызваны или процессами, происходящими на Солнце, или изменением положения поверхности Земли по отношению к Солнцу. Солнечная радиация резко увеличивается вместе с увеличением площади солнечных пятен. зменение размеров солнечных пятен приводит к усиленному проявлению циклонов и антициклонов. И. П. Герасимов и К. К. Марков связывают с этим отсутствие одновременности максимумов и минимумов оледенений в разных районах.

Уравнение фотолиза: 2H2O↑ → 2H2↑+O2.

Фотолиз является частью фотосинтеза, которая протекает в гранах хлоропластов.

Фотолиз также протекает в атмосфере как часть последовательности реакций в ходе которой первичные загрязняющие вещества, такие как углеводороды и оксиды азота, взаимодействуют с образованием вторичных загрязняющих веществ, таких как пероксиацилнитраты.

Географическая оболочка неоднородна не только в вертикальном, но и горизонтальных направлениях. Она дифференцируется на отдельные природные комплексы (ландшафты) – относительно однородные участки поверхности Земли. Каждый природный комплекс состоит из взаимосвязанных компонентов – составных частей. К ним относятся горные породы, воздух, растения, животные, почвы. Дифференциация географической оболочки на природные комплексы обусловлена неравномерным поступлением тепла на разные ее участки и неоднородностью земной поверхности (наличием материков и океанических впадин, гор, равнин, возвышенностей). Природные комплексы могут быть разных размеров. Самый крупный природный комплекс – географическая оболочка.

Понятие контрастности сред:

Контраст - слово французского происхождения, означающее резкое различие, противоположность. Однако в науке и технике этим термином «часто выражают не противоположность, а только различие состояний каких - либо явлений». Понятие введено Ф. Н. Мильковым (1966).

Географической оболочке свойственны два типа контрастности: вертикальная и горизонтальная. Вертикальный перенос - лишь одно из слагаемых общего круговорота вещества и энергии в географической оболочке, вызванного контрастностью сред. Другое слагаемое - горизонтальный перенос. Основным транспортером горизонтального переноса вещества и энергии служит воздушная среда, большую роль играют реки и морские течения. Горизонтальный перенос связан с крайней неоднородностью подстилающей поверхности, наличием на ней множества рубежей контрастности:

береговые, образующиеся на стыке двух резко контрастных сред - воды и суши;

водно-ледовые, наблюдающиеся в морях и океанах у кромки многолетних льдов;

фронтально-океанические, характерные для океанических зон дивергенции (расхождения) и конвергенции (схождения), в которых контрастируют водные массы с различными свойствами;

орографические, возникающие в местах сопряжения контрастных форм рельефа - равнин и тор, возвышенных и низменных равнин, хребтов и впадин и т. д.;

петрографические, обусловленные различиями в составе горных пород;

барические, связанные с различиями в давлении воздуха;

фитостромные, выявляющие наиболее контрастные различия в растительном покрове, такие, например, как лес -поле (степь).

Рубежи контрастности, с их повышенной интенсивностью взаимообмена веществом и энергией, характеризуются высокой концентрацией органической жизни.

См. вопрос 2.

См. вопрос 28.

Географическая оболочка обладает определенной структурой. Она выражается в явлении зональности, В. В. Докучаевым было создано учение о зонах природы, в котором зональность трактовалась как мировой закон. Докучаевым была высказана мысль, что каждая природная зона (тундра, лесная зона, степная, пустыня, саванна и др.) представляет закономерный природный комплекс, в котором живая и неживая природа тесно связаны и взаимообусловлены. На основе учения была создана первая классификация природных зон, которая впоследствии углублена и конкретизирована Л. С. Бергом.

Формы проявления зональности различны. Они приобретают специфические черты в связи со сложным строением и разнообразием вещественного состава географической оболочки. Это подтверждается зональностью различных природных компонентов, таких, как климат, геохимические процессы, распределение основных жизненных форм растений, почв, и т. д.

Явление зональности обусловлено воздействием двух основных факторов планетарно-космического порядка: лучистой энергии Солнца и внутренней энергии Земли. С ними связано проявление общих закономерностей территориальной дифференциации географической оболочки: зональности и региональности (азональность), которые проявляются совместно. Распределение океанов, разнообразие рельефа поверхности суши, сложность ее геологического строения нарушают «идеальную» схему зональности. Различные участки географической оболочки приобретают индивидуальные черты, что усложняет ее структуру. Это явление следует понимать как региональность.

См. вопрос 5.

Важнейший этап в истории Земли – этап ее океанизации, который начался на рубеже мезозойской и кайнозойской эр и продолжается с наивысшей скоростью в настоящее время. Стало очевидно, что установленное явление характеризует спонтанный, т.е. независящий от внешних причин, процесс дегидратации низов земной коры. Расчеты показали, что именно этот процесс, а не вулканизм стал источником образования и ускоренного выноса на поверхность глубинной воды. Внешним выражением этого стало формирование океанических впадин и океанизация земной поверхности. Сущность океанизации заключается во взаимодействии глобального вулканизма, охватившего в кайнозое 2/3 поверхности Земли, сопровождавшегося проседанием земной коры на глубину до 8 км в разуплотненное по мере дегазации и вулканизма пространство астеносферы и дегидратацию ее низов в новых термодинамических условиях.

В настоящее время благодаря глубоководному бурению и картированию линейных магнитных аномалий возраст современных океанских бассейнов может считаться уже довольно надежно установленным. В Атлантическом и Тихом океанах наиболее древняя кора имеет бат-келловейский (165 млн. лет) доказанный возраст, возможно несколько древнее, в Индийском океане - оксфордский (158 млн. лет), в Арктическом океане - среднемеловой (около 100 млн. лет). Для всех океанов, кроме Тихого, этот возраст означает время начала взламывания коры суперконтинента Пангея и начала спрединга.

Ландшафты горных территорий характеризуются целым рядом специфических условий, которые определяются повышенной дозой ультрафиолетового излучения, разреженным воздухом и пониженным атмосферным давлением, своеобразием атмосферной циркуляции, специфическим набором экзогенных процессов (обвалами, селями, лавинами, ледниками), которые влияют на организм человека и его деятельность в этих ландшафтах.

Можно привести примеры разнообразных спектров высотной поясности (К.В.Станюкович, Е.М.Лариненко, О.Е Щукина, В.М.Чупахин), характерные для разных широтных зон. В горах тундровой зоны выделяют всего два пояса: горная тундра и каменистые гольцы с разреженной растительностью осыпей и скал. В горах Камчатки (зона лесотундры) снизу вверх выделяют: редкостойные березняки с мощным высокотравным покровом, стланиковую растительность из листопадного ольховника, горные тундры с господством кустарничков и каменистые гольцы. На южном склоне Западного Кавказа (зона влажных субтропиков) по мере увеличения высоты гор сменяются листопадные широколиственные леса (дубовые, затем буковые), темнохвойные леса, субальпийский пояс из зарослей кустарника и стланика с участками лугов и альпийский пояс низкотравных лугов. На Западном Памире (субтропические пустыни) нижний пояс представлен пустыней, которая сменяется нагорно-ксерофитной растительностью, локальным поясом степей, поясом криофильного разнотравья и участками вечных снегов. На склонах Килиманджаро (пояс влажных приэкваториальных лесов) снизу вверх сменяют друг друга влажный тропический лес, парковые саванновые леса, заросли бамбуков и древовидных папоротников, луга, пояс скал и каменистых россыпей с лишайниками и мхами, вечные снега.

Формирование типов высотной поясности горных систем определяют следующие факторы:

- Географическое положение горной системы. Количество высотных поясов в каждой горной системе и их высотное положение в основных чертах определяются широтой места и положением по отношению к морям и океанам (континентальностью).

- Абсолютная высота горной системы. Чем выше поднимаются горы и чем ближе они расположены к экватору, тем большее количество высотных поясов они имеют.

- Рельеф. Рельеф горных систем (орографический рисунок, степень расчленённости и выравненности) определяет распределение снежного покрова, условия увлажнения, сохранность или вынос продуктов выветривания, влияет на развитие почвенно-растительного покрова и тем самым определяет разнообразие природных комплексов в горах.

- Климат. С поднятием в горы меняются температура, увлажнение, солнечная радиация, направление и сила ветра, типы погоды. Климат определяет характер и распространение почв, растительности, животного мира и т. д., а, следовательно, разнообразие природных комплексов.

Экспозиция склонов. Она играет существенную роль в распределении тепла, влаги, ветровой деятельности, а следовательно, процессов выветривания и распределения почвенно-растительного покрова. На северных склонах каждой горной системы высотные пояса расположены обычно ниже, чем на южных склонах.

По аналогии со случаем установившегося течения реки можно записать и равенство между градиентной силой давления и силой Кориолиса: ср- широта места, а скорость течения направлена под прямым углом к направлению уклона L . Течения, подчиняющиеся равенству (6-2), называются геострофическими. Все крупные течения в океане, в том числе и Гольфстрим, весьма близки к геострофическим. Самая удивительная особенность геострофических течений состоит в том, что вода в них движется не вниз по уклону, а перпендикулярно к нему, так как сила Кориолиса действует под прямым углом к градиенту давления. Поэтому геострофические течения текут не от области высокого к области низкого давления, а параллельно изобарам (линиям постоянного давления). Ветры в атмосфере тоже подчиняются или почти подчиняются геострофическому закону.

Классификация форм рельефа Земли.

С учетом свойств рельефа разработано несколько классификаций:

Морфологическая классификация, учитывающая величину форм рельефа.

Формы рельефа |

Площадь |

Размах высот |

1. Планетарные |

млн. км2 |

2500-6000 м |

2. Мегаформы |

Сотни и тыс. км2 |

500-4000 м |

3. Макроформы |

сотни км2 |

200-2000 м |

4. Мезоформы |

до 100 км2 |

100-2000 м |

5. Микроформы |

до 10 м2 |

до 10 м |

6. Наноформы |

До 1 м2 |

до 2 м |

Планетарные формы – это материки, подвижные пояса, ложе океана и срединно-океанические хребты;

Мегаформы – это части планетарных форм, т.е. равнины и горы;

Макроформы – это части мегаформ: горные хребты, крупные долины и впадины;

Мезоформы – это формы средней величины: балки, овраги;

Микроформы – неровности, осложняющие поверхность мезоформ: карстовые воронки, промоины;

Наноформы – очень мелкие неровности, осложняющие мезо- и микроформы: кочки, рябь на склонах барханов и др.

Классификация по генетическим признакам

Выделяют два класса:

I) Формы, образовавшиеся в результате деятельности внутренних, эндогенных сил;

II) Формы, образовавшиеся за счет экзогенных, внешних сил.

Первый класс включает в себя два подкласса: а) формы, связанные с движением земной коры; б) формы, связанные с вулканической деятельностью. Во второй класс входят: а) флювиальные формы; б) эоловые формы; в) гляциальные; г) карстовые и др.

Морфогенетическая классификация

Впервые была предложена в начале 20 столетия Энгельном. Он выделил три категории рельефа:

I) геотектуры;

II) морфоструктуры;

III) морфоскульптуры.

Эта классификация была усовершенствована русскими геоморфологами И. П. Герасимовым и Ю. А. Мещеряковым. Она учитывает тот факт, что размеры рельефа несут на себе отпечаток происхождения.

При этом выделяются:

Геотектуры – самые крупные формы рельефа на Земле: планетарные, и мегаформы. Они созданы космическими и планетарными силами.

Морфоструктуры – крупные формы земной поверхности, которые созданы под влиянием эндогенных и экзогенных процессов, но при ведущей и активной роли тектонических движений.

Морфоскульптуры – это средние и мелкие формы рельефа (мезо-, микро и наноформы), созданные при участии эндо- и экзогенных сил, но при ведущей и активной роли экзогенных сил.