- •1. Классификация методов геофизики.

- •34. Общая характеристика сейсмической аппаратуры.

- •2. Сила тяжести, единицы измерения.

- •3. Нормальное значение, редукции и аномалии силы тяжести.

- •4. Методика гравиметрической съемки.

- •40. Глубинная геофизика (основы физики Земли).

- •5. Прямые и обратные задачи гравиразведки, основные типы гравитационных аномалий.

- •6. Качественная и количественная интерпретация в гравиразведке.

- •28. Физические основы сейсморазведки. Основы геометрической сейсмики.

- •7. Условия и области применения гравиразведки.

- •8. Элементы земного магнетизма и их распределение на земной поверхности, единицы измерения.

- •33. Интерпретация данных мпв и области его применения.

- •9. Нормальные и аномальные поля и вариации в магниторазведке.

- •10. Методика наземной и воздушной магнитных съемок.

- •11. Принцип решения прямых и обратных задач магниторазведки, типы магнитных аномалий.

- •12. Качественная и количественная интерпретация данных магниторазведки.

- •14. Классификация методов электроразведки.

- •13. Условия и области применения магниторазведки.

- •24. Общие сведения о естественной радиоактивности. Причины возникновения гамма-аномалий.

- •15. Общие сведения об изучаемых в электроразведке полях.

- •16. Электромагнитные свойства горных пород и полезных ископаемых.

- •23. Методы и области применения терморазведки.

- •17. Электроразведка естественными постоянными электрическими полями (еп).

- •18. Электроразведка естественными переменными электромагнитными полями.

- •19. Сущность электромагнитных зондирований, профилирований и просвечиваний.

- •43. Инженерная геофизика.

- •20. Электромагнитные зондирования (вэз, дэз, вэз-вп, мтз, чз, зс).

- •39. Принципы комплексирования геофизических методов.

- •21. Электромагнитные методы профилирования (еп, эп, вп, нчм, мпп).

- •22. Физико-геологические основы терморазведки.

- •25. Естественная радиоактивность горных пород и руд. Радиоактивность минералов.

- •29. Типы сейсмических волн. Типы скоростей сейсмических волн.

- •26. Радиометрия (гамма и эманационная съемки).

- •27. Ядерно-физические методы (гамма-гамма и нейтронные).

- •32. Общая характеристика метода преломленных волн(образование головной волны на границе двух сред, принципы вывода уравнений годографа головной волны, особенности методики мпв).

- •35. Сущность и назначение геофизических исследований скважин (гис).

- •37. Электрические, ядерные, сейсмоакустические исследования в скважинах.

- •42. Рудная, нерудная и угольная геофизика.

- •44. Нефтегазовая геофизика.

- •45. Экологическая геофизика.

40. Глубинная геофизика (основы физики Земли).

Методы глубинной геофизики и строение Земли по геофизическим данным Глубинная геофизика объединяет физические методы исследования Земли и ее геосфер, основанные на изучении различных физических полей на поверхности суши или океанов и морей и предназначенные для выявления в Земле физических неоднородностей. Физика Земли как наука включает: сейсмологию, глубинную сейсморазведку, гравиметрию, магнитометрию, глубинную геоэлектрику, термометрию, радиометрию. Теоретической основой для изучения строения Земли служат механика и физика сплошных сред в приложении к горным породам и минеральным ассоциациям в условиях больших давлений и высоких температур. Интерпретируя материалы глубинной геофизики, удалось расчленить Землю на сферические оболочки, определить скачки физических свойств на них и изменения свойств по латерали, строить физические модели недр Земли, а по ним судить о химическом составе. Глубинная геофизика как раздел физики Земли является источником информации для глубинной геологии и геодинамики, а также геоэкологии. Основным источником информации о строении Земли является сейсмология - наука о землетрясениях и глубинная сейсморазведка, основанная на изучении упругих волн от больших взрывов. Плотностная неоднородность недр Земли по гравиметрическим и сейсмическим данным. Согласно концепции тектоники литосферных плит на Земле выделяют 6 крупных и 6 мелких плит. Их структура отличается наличием в центре каждой континентальной плиты ядра жесткой литосферы с большой общей мощностью, в том числе мощной земной корой. Особенностью тектоники литосферных плит является то, что она объясняет историю развития океанов и материков в прошлом и позволяет делать прогноз развития на будущее. Спрединговый механизм развития океанов явился убедительным подтверждением давно существовавшей красивой гипотезы о дрейфе континентов Земли. Гипотеза дрейфа континентов, благодаря концепции тектоники литосферных плит, а также палеонтологическим, палеоботаническим, палеогеографическим, палеомагнитным данным, находит подтверждение, становится одной из фундаментальных теорий наук о Земле, сочетающей гипотезы о горизонтальных и вертикальных движениях земной коры. Основную информацию о мощности земной коры и литосферы как на суше, так и в океанах дает сейсморазведка методами отраженных и преломленных волн (МОВ и МПВ), а также общей глубинной точки (МОГТ). В астеносфере, по данным терморазведки, наблюдаются повышенные градиенты температуры, а по данным электромагнитных зондирований, встречаются электропроводящие зоны. Эти материалы, наряду с другими геофизическими, геологическими и расчетными результатами, подтверждают наличие в астеносфере расплавов. Их присутствие и объемы отображаются изменением состава, температуры, возраста вещества в разных частях недр под океанами.

5. Прямые и обратные задачи гравиразведки, основные типы гравитационных аномалий.

Принципы решения прямых и обратных задач гравиразведки. В результате гравиразведки рассчитываются аномалии силы тяжести, обусловленные теми или иными плотностными неоднородностями, а влияние притяжения всей Земли и окружающего рельефа исключается вычитанием нормального поля и введением редукций. Поэтому в математической теории гравиразведки расcчитываются аномалии от тел простых форм: шара, горизонтального цилиндра, вертикального уступа, вертикального цилиндра и т.д. без учета притяжения всей Землей. Нахождение аномалий силы тяжести и вторых производных потенциала от тел известной формы, глубины залегания, размера и плотности носит название прямой задачи гравиразведки. Определение местоположения, формы, глубины залегания, размеров и плотности тел по известным аномалиям или вторых производных потенциала силы тяжести называется обратной задачей гравиразведки.

Аналитические способы решения прямых задач гравиразведки. Аномалия силы тяжести, вызванная притяжением тел известной формы, размера и плотности, может быть вычислена на основании закона всемирного притяжения (закон Ньютона). Пусть в координатной системе xyz ось z направлена вниз к центру Земли. Ставится задача определить в точке наблюдения А(x,y,z) аномальную силу тяжести ( ), т.е. вертикальную составляющую силы притяжения Землей единицы массы (m), элементарной массой dm, находящейся в точке M (x',y',z').

По закону Ньютона

притяжение единичной массы равно:

f=Gdm/r2,

где G

- гравитационная

постоянная, r

- расстояние

между точками. Аномалия

является

проекцией вектора f на ось z:

,

где из треугольника ABM

,

где из треугольника ABM

.

Это же выражение можно получить с помощью

потенциала W=Gdm/r. В самом деле:

.

Это же выражение можно получить с помощью

потенциала W=Gdm/r. В самом деле:

Обозначив плотность

притягивающей массы через

,

а ее объем через dV, можно записать

.

Такова будет

аномалия силы тяжести, обусловленная

массой, расположенной в пустоте. В

природных условиях аномальные включения

расположены во вмещающей среде с

некоторой плотностью

.

Такова будет

аномалия силы тяжести, обусловленная

массой, расположенной в пустоте. В

природных условиях аномальные включения

расположены во вмещающей среде с

некоторой плотностью

,

поэтому под массой dm надо понимать

избыточную массу

,

поэтому под массой dm надо понимать

избыточную массу

.

Отсюда

.

Отсюда

,

где

,

где

-

избыточная плотность. При

-

избыточная плотность. При

имеет

положительный знак, т.е. наблюдается

увеличение притяжения и положительные

аномалии

.

Наоборот

имеет

отрицательный знак, т.е. наблюдается

уменьшение притяжения и отрицательные

аномалии

.

В принципе аномалия, созданная любым

телом, может быть определена интегралом

по объему тела:

имеет

положительный знак, т.е. наблюдается

увеличение притяжения и положительные

аномалии

.

Наоборот

имеет

отрицательный знак, т.е. наблюдается

уменьшение притяжения и отрицательные

аномалии

.

В принципе аномалия, созданная любым

телом, может быть определена интегралом

по объему тела:

,

т.е. суммой притяжений всех элементарных

объемов, из которых состоит тело.

Рассмотрим несколько прямых и обратных

задач для тел простой геометрической

формы.

,

т.е. суммой притяжений всех элементарных

объемов, из которых состоит тело.

Рассмотрим несколько прямых и обратных

задач для тел простой геометрической

формы.

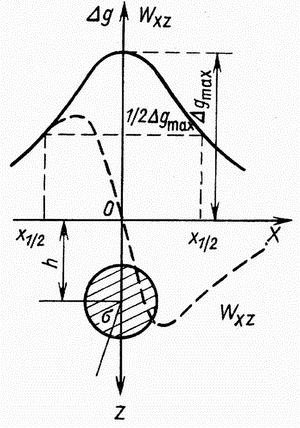

Прямая и обратная задачи над шаром.

1 .

Прямая задача.

Пусть однородный шар радиуса a

и плотности

расположен

на глубине h

в среде с

плотностью

(для

простоты центр находится на оси z, а

наблюдения проводятся по оси x в точке

P).

.

Прямая задача.

Пусть однородный шар радиуса a

и плотности

расположен

на глубине h

в среде с

плотностью

(для

простоты центр находится на оси z, а

наблюдения проводятся по оси x в точке

P).

Притяжение

однородным шаром происходит так, как

если бы вся масса была сосредоточена в

центре шара. Учтя, что x'=y'=0,z'=h,y=z=0, получим

для шара

График будет иметь максимум над шаром (x=0) и асимптотически стремиться к нулю при удалении от шара. В плане изолинии будут иметь вид концентрических окружностей.

Вторая производная (градиент аномалии по профилю наблюдений) равна:

.

Вид кривой Wxz может

быть легко получен путем графического

построения из кривой

.

График Wxz имеет перед шаром максимум,

за шаром - минимум, над центром шара -

ноль.

.

Вид кривой Wxz может

быть легко получен путем графического

построения из кривой

.

График Wxz имеет перед шаром максимум,

за шаром - минимум, над центром шара -

ноль.

2. Обратная задача.

Максимум

над

центром шара (x=0) равен

.Для

точки, удаленной от максимума на

расстояние x1/2,

имеющей

.Для

точки, удаленной от максимума на

расстояние x1/2,

имеющей

,

можно записать следующее уравнение:

,

можно записать следующее уравнение:

или

или

Решив

последнее уравнение, получим формулу

для определения глубины залегания

центра шара h=1,3x1/2.

Зная h,

легко найти избыточную массу (M):

Решив

последнее уравнение, получим формулу

для определения глубины залегания

центра шара h=1,3x1/2.

Зная h,

легко найти избыточную массу (M):

.Так

как

.Так

как

то,

зная избыточную плотность

то,

зная избыточную плотность

,

можно рассчитать объем (V)

и радиус шара (a).

Так, радиус равен:

,

можно рассчитать объем (V)

и радиус шара (a).

Так, радиус равен:

где

где

-

в миллигалах, h-

в метрах,

-

в тоннах / куб. метр (г/см3).

-

в миллигалах, h-

в метрах,

-

в тоннах / куб. метр (г/см3).

Прямая и обратная задачи над горизонтальным бесконечно длинным круговым цилиндром.

1 .Прямая

задача.

Рассмотрим бесконечно длинный круговой

горизонтальный цилиндр радиуса R,

расположенный вдоль оси y. Ось наблюдений

(x) направим вкрест простирания цилиндра.

Притяжение однородным цилиндром

происходит так же, как если бы вся его

масса была сосредоточена вдоль

вещественной линии, расположенной вдоль

оси цилиндра, с массой единицы длины,

равной

.Прямая

задача.

Рассмотрим бесконечно длинный круговой

горизонтальный цилиндр радиуса R,

расположенный вдоль оси y. Ось наблюдений

(x) направим вкрест простирания цилиндра.

Притяжение однородным цилиндром

происходит так же, как если бы вся его

масса была сосредоточена вдоль

вещественной линии, расположенной вдоль

оси цилиндра, с массой единицы длины,

равной

.

.

Графики

и

Графики

и

над

цилиндром и шаром внешне похожи. В плане

изолинии

над

цилиндром будут вытянутыми параллельными

линиями.

над

цилиндром и шаром внешне похожи. В плане

изолинии

над

цилиндром будут вытянутыми параллельными

линиями.

2. Обратная задача.

При х=0 получить

.

Отсюда

.

Отсюда

и

и

,

, ,

т.е. глубина залегания цилиндра равна

расстоянию от точки максимума

до

точки, где

,

т.е. глубина залегания цилиндра равна

расстоянию от точки максимума

до

точки, где

.Определив

h и

зная избыточную плотность, можно

рассчитать

.Определив

h и

зная избыточную плотность, можно

рассчитать

и

радиус цилиндра:

и

радиус цилиндра:

Зная

R,

можно получить глубины залегания верхней

hв=h-R

и нижней hн=h+R

кромок цилиндра. Нетрудно вычислить

выражение и для

Зная

R,

можно получить глубины залегания верхней

hв=h-R

и нижней hн=h+R

кромок цилиндра. Нетрудно вычислить

выражение и для

.

.

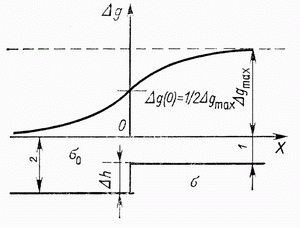

Прямая и обратная задача над вертикальным уступом (сбросом).

1 .

Прямая задача.

Пусть вертикальный уступ (сброс)

простирается бесконечно вдоль оси y.

Наблюдения производятся вдоль оси (x),

( y=z=0), расположенной вкрест простирания

сброса. В общем случае выражение

интеграла имеет громоздкий вид. В

частности, полная максимальная аномалия

над уступом (разность силы тяжести между

поднятым и опущенным крылом) определится

следующей формулой:

.

Прямая задача.

Пусть вертикальный уступ (сброс)

простирается бесконечно вдоль оси y.

Наблюдения производятся вдоль оси (x),

( y=z=0), расположенной вкрест простирания

сброса. В общем случае выражение

интеграла имеет громоздкий вид. В

частности, полная максимальная аномалия

над уступом (разность силы тяжести между

поднятым и опущенным крылом) определится

следующей формулой:

Над уступом (x=0) аномалия равна половине

максимальной.

Над уступом (x=0) аномалия равна половине

максимальной.

2. Обратная задача.

В

теории гравиразведки доказано, что

примерная глубина расположения середины

высоты уступа

В

теории гравиразведки доказано, что

примерная глубина расположения середины

высоты уступа

равна

равна

т.е.

абсциссе точки, в которой

т.е.

абсциссе точки, в которой

где

где

-

аномалия над уступом, а

-

полная аномалия. Практически для

определения H

на кривой

находится

местоположение сброса

и

в масштабе профиля рассчитывается

-

расстояние от сброса до точки, в которой

-

аномалия над уступом, а

-

полная аномалия. Практически для

определения H

на кривой

находится

местоположение сброса

и

в масштабе профиля рассчитывается

-

расстояние от сброса до точки, в которой

.Зная

H и

h,

легко определить глубины до приподнятого

.Зная

H и

h,

легко определить глубины до приподнятого

и

опущенного

и

опущенного

крыла.

крыла.

Графическое определение аномалии силы тяжести двухмерных тел с помощью палетки Гамбурцева.

1. Прямая задача. Для тел более сложной формы расчет представляет большие трудности и выполняется либо на вычислительных машинах, либо графическим путем с помощью различных палеток. Для вычислений аномалий над телами с сечением любой произвольной формы и вытянутыми вдоль оси (двухмерные тела) применяется палетка Гамбурцева.

Здесь из точки О

через один и тот же угол

проведены

радиусы, а через равные расстояния

проведены

радиусы, а через равные расстояния

-

параллельные линии.

-

параллельные линии.

Сила тяжести

в

точке О за счет притяжения бесконечной

горизонтальной призмой сечением в виде

трапеции ABCD одинакова для любой из таких

призм и равна

Подобрав

,

и

такими,

чтобы

,

и

такими,

чтобы

равнялось

какому-нибудь постоянному значению

(например, 0,1 мГал), легко рассчитать в

точке О аномалию от призмы любого

сечения, для чего надо подсчитать число

трапеций, покрывающих сечение исследуемого

тела (n). Аномалия

равна

n, умноженному на цену палетки и масштабный

коэффициент

равнялось

какому-нибудь постоянному значению

(например, 0,1 мГал), легко рассчитать в

точке О аномалию от призмы любого

сечения, для чего надо подсчитать число

трапеций, покрывающих сечение исследуемого

тела (n). Аномалия

равна

n, умноженному на цену палетки и масштабный

коэффициент

где

и

и

-

избыточная плотность и масштаб палетки,

а

-

избыточная плотность и масштаб палетки,

а

и

и

-

избыточная плотность и масштаб разреза.

-

избыточная плотность и масштаб разреза.

Таким образом,

аномалия над двухмерным телом любого

сечения с помощью палетки Гамбурцева

рассчитывается по формуле:

2. Обратная задача. C помощью палетки Гамбурцева, можно выяснить форму и положение сечения возмущающего двухмерного аномалосоздающего объекта. Для этого надо знать избыточную плотность , оценить аналитическим способом положение ее центра и для нескольких точек графика построить возможные сечения возмущающего тела. Среднее из них характеризует примерное сечение тела.

Численные методы решения прямых и обратных задач гравиразведки.

Для более сложных форм аномалосоздающих объектов прямые задачи гравиразведки решаются численными методами с помощью ЭВМ. За основу берется формула для гравитационной аномалии, созданной любым телом с постоянной или переменной избыточной плотностью. Практически численный метод сводится к разбиению объекта на элементарные массы, ячейки - например, шаровой или кубической формы.