- •2 Основные критерии выбора пластмасс

- •2.1 Механические свойства

- •2.2 Температурные характеристики и теплофизические свойства

- •2.3 Фазовые, агрегатные и физические состояния высокомолекулярных соединений

- •Температуры переходов

- •2.4 Электрические и магнитные свойства

- •2.5 Химическая стойкость пластмасс

- •2.6 Токсичность и горючесть пластмасс

2.4 Электрические и магнитные свойства

В электроэнергетике, электромашиностроении, радио- и электротехнике, других отраслях машиностроения применяют специальные материалы: электроизоляционные, магнитные, проводниковые, полупроводниковые и другие. Для их эффективного применения необходима информация о параметрах электрических, магнитных и других свойств, характеризующих распространение физических полей в материалах.

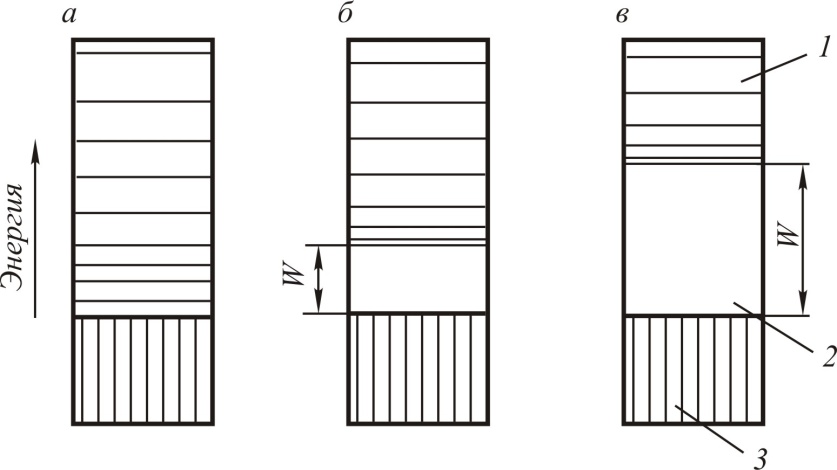

Э л е к т р о п р о в о д н о с т ь – свойство материалов проводить электрический ток, обусловленное наличием в них подвижных заряженных частиц – носителей тока. Э л е к т р и ч е с к о е с о п р о т и в л е н и е – свойство материалов противодействовать электрическому току – величина, обратная электропроводности. Природу электропроводности твердых материалов объясняет зонная теория – квантовая теория энергетического спектра электронов в твердых телах, согласно которой этот спектр состоит из чередующихся зон разрешенных и запрещенных энергий (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Схемы распределения энергетических зон в кристаллических материалах:

а – проводник; б – полупроводник; в – диэлектрик;

1 – зона проводимости, 2 – запрещенная зона; 3 – валентная зона

В нормальном состоянии электроны могут иметь только определенные значения энергии, т. е. занимать разрешенные энергетические уровни. Эти уровни образуют в атоме валентную зону, которая при температуре абсолютного нуля целиком заполнена электронами. Пустые или частично заполненные более высокие энергетические уровни образуют зону проводимости. Валентные электроны, возбуждаясь, т. е. приобретая добавочную энергию, например, при нагревании материала, могут переходить в зону проводимости. Если валентная зона и зона проводимости перекрываются, то при незначительном возбуждении электроны будут перемещаться от одних атомов к другим. Материалы такого типа – проводники (рис. 2.11, а) – обладают высокой электропроводностью. Запрещенная зона – область значений энергии, которую не могут иметь электроны в твердом теле. Если разница между верхним уровнем валентной зоны и нижним уровнем зоны проводимости (ширина W запрещенной зоны) невелика, для перехода электронов в зону проводимости достаточно небольшого возбуждения. Полупроводники (рис. 2.11, б) имеют ширину запрещенной зоны W 3,5 эВ. У диэлектриков (рис. 2.11, в) ширина запрещенной зоны такова, что для перевода электронов в зону проводимости теплового возбуждения недостаточно. Электропроводность диэлектриков очень мала, так как переход заметного числа электронов в зону проводимости – случайное явление, обусловленное, например, дефектами структуры.

Электрическое сопротивление постоянному току, приводящее к необратимому преобразованию в материале электрической энергии преимущественно в теплоту, называют активным, или омическим. Для кристаллических материалов оно связано с рассеянием электронов проводимости на структурных неоднородностях при тепловых колебаниях кристаллической решетки. Поэтому электрическое сопротивление зависит от температуры, и только при Т 0, когда тепловые колебания не влияют на рассеяние электронов, оно полностью определяется кристаллической структурой материалов.

С в е р х п р о в о д и м о с т ь – свойство некоторых веществ (сверхпроводников), состоящее в том, что их электрическое сопротивление скачком падает до нуля при охлаждении ниже характерной для данного материала критической температуры.

Электрическое сопротивление переменному току называется полным: в цепи переменного тока любой проводник, помимо активного сопротивления, обладает индуктивным и емкостным сопротивлением, которое обусловлено передачей энергии тока электрическому и магнитному полям. С увеличением частоты тока полное сопротивление материала возрастает, так как ток концентрируется у поверхности образца (скин-эффект).

Электрическое сопротивление материалов характеризуют удельным электрическим сопротивлением:

= RS/l , (2.10)

где R – электрическое сопротивление; S – площадь поперечного сечения образца; l – длина образца.

Для металлов

Т 0 (1+ Т) , (2.11)

где Т и 0 – удельные электрические сопротивления соответственно при температуре Т и при Т = 0 К; = (/Т ) (1/0) – температурный коэффициент электрического сопротивления, – изменение удельного электрического сопротивления вследствие изменения температуры на Т.

Ток в диэлектриках называют током утечки, различая объемный ток, проходящий через все поперечное сечение образца, и поверхностный – протекающий по поверхностному слою образцов. Соответственно токам утечки диэлектрики характеризуют объемным удельным электрическим сопротивлением V (Омм) и поверхностным S (Омм).

Удельная электропроводность – величина, обратная удельному электрическому сопротивлению. Для проводников = 105÷108 Ом–1м–1, для диэлектриков = 10–16÷10–6 Ом–1м–1, для полупроводников = 10–6÷105 Ом–1м–1.

Измерение электрического сопротивления и электропроводности – один из информативных методов изучения структуры материалов, в частности, чистоты металлов и полупроводников. Правила измерения установлены стандартами: для металлов – ГОСТ 7229–76, диэлектрических твердых материалов – ГОСТ 6433.2–71, жидких диэлектриков – ГОСТ 6581–75.

П о л я р и з а ц и я д и э л е к т р и к о в – смещение электрических зарядов в диэлектриках под действием внешнего электрического поля. Смещенные заряды создают собственное внутреннее электрическое поле, направленное противоположно внешнему. Механизмы поляризации обусловлены природой химических связей в диэлектриках. Смещение электронов превращает атом или ион в диполь – совокупность двух равных по абсолютной величине разноименных точечных зарядов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга.

Основная характеристика электрического диполя – дипольный момент

![]() =

ql, (2.12)

=

ql, (2.12)

где q – точечный заряд диполя; l – расстояние между зарядами или плечо диполя.

Дипольный момент направлен по оси диполя от отрицательного заряда к положительному. Поляризацию диэлектриков количественно характеризуют дипольным моментом единичного объема материала, или вектором поляризации (Кл/м2):

![]()

![]() , (2.13)

, (2.13)

где

![]() –

дипольные моменты частиц (атомов, ионов,

молекул);

N

– количество

частиц в

единичном объеме диэлектрика. Для

изотропных диэлектриков вектор

поляризации совпадает по направлению

и пропорционален напряженности

–

дипольные моменты частиц (атомов, ионов,

молекул);

N

– количество

частиц в

единичном объеме диэлектрика. Для

изотропных диэлектриков вектор

поляризации совпадает по направлению

и пропорционален напряженности

![]() внешнего электрического поля:

внешнего электрического поля:

![]() æε0

æε0![]() =(ε–1)ε0

, (2.14)

=(ε–1)ε0

, (2.14)

где æ – диэлектрическая восприимчивость, характеризующая свойство диэлектрика поляризоваться в электрическом поле; ε0 = 10–9/(36) Ф/м –электрическая постоянная; – диэлектрическая проницаемость, равная отношению напряженности электрического поля в вакууме к напряженности поля в однородном бесконечном диэлектрике при неизменных значениях и расположении свободных электрических зарядов, создающих поле. В единицах СИ = 1+æ. У анизотропных кристаллических диэлектриков направление определяется не только направлением поля , но и зависит от направления осей симметрии кристалла.

Особый класс диэлектриков составляют сегнетоэлектрики – кристаллические диэлектрики, которые в определенном интервале температур самопроизвольно поляризуются. При нагревании до температуры, называемой точкой Кюри, самопроизвольная поляризация сегнетоэлектриков исчезает и происходит фазовый переход в параэлектрическое (неполярное) состояние.

Д и э л е к т р и ч е с к и е п о т е р и – часть энергии переменного электрического поля, необратимо преобразующейся в теплоту в диэлектрике. Количественно диэлектрические потери характеризуют величиной тангенса угла диэлектрических потерь tg, где – разность фаз между векторами поляризации и напряженности электрического поля. Диэлектрические потери, приходящиеся на единицу объема диэлектрика (Вт/м3):

Р'=kE2 f tg , (2.15)

где k – коэффициент; Е – напряженность, В/м; f – частота внешнего электрического поля, Гц; – диэлектрическая проницаемость.

Произведение ∙tg называют коэффициентом диэлектрических потерь.

Методы определения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь электроизоляционных материалов установлены ГОСТ 6433.4–71 и ГОСТ 22372–77.

П р о б о й д и э л е к т р и к а – резкое возрастание его электропроводности в электрическом поле, напряженность которого превышает некоторое критическое значение. При пробое почти весь ток течет по узкому каналу в диэлектрике – происходит так называемое шнурование тока. Напряженность однородного электрического поля, при которой наступает пробой, называют электрической прочностью диэлектрика, или пробивной напряженностью Епр.

Н а м а г н и ч и в а н и е – процесс, протекающий в веществе, помещенном во внешнее магнитное поле, и связанный с наличием магнитных моментов у частиц вещества. Магнитный момент – векторная величина, характеризующая вещество как источник магнитного поля. Для единичного атома он складывается из векторов орбитальных и собственных (спиновых) моментов электронов, принадлежащих атому. Магнитный момент ядра значительно меньше магнитных моментов электронов.

Характеристикой намагничивания материалов служит намагниченность, равная суммарному магнитному моменту атомов в единичном объеме материала. Для однородного намагниченного материала намагниченность

![]() ,

(2.16)

,

(2.16)

где

![]() –

магнитный

момент;

V

– объем

образца.

–

магнитный

момент;

V

– объем

образца.

Величина, характеризующая связь намагниченности с магнитным полем в материале, называется магнитной восприимчивостью:

km=J/H , (2.17)

где Н – напряженность намагничивающего поля.

В зависимости от знака и значения магнитной восприимчивости материалы делят на диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики.

Диамагнетизм – свойство материалов намагничиваться во внешнем магнитном поле в направлении, противоположном полю. Диамагнетизм присущ всем веществам, но проявляется только тогда, когда спиновые моменты всех электронов в атоме взаимно скомпенсированы или диамагнитный эффект преобладает над нескомпенсированным спиновым моментом. Диамагнетики обладают отрицательной магнитной восприимчивостью (km= –10–6÷–10–5). Во внешнем магнитном поле они намагничиваются против поля. В отсутствие внешнего магнитного поля диамагнетики немагнитны.

Парамагнетики обладают положительной магнитной восприимчивостью (km = 10-6 ÷10–3). Они слабо намагничиваются по направлению поля, а в отсутствие поля – немагнитны. В парамагнетиках постоянные магнитные моменты атомов (молекул, ионов или электронов проводимости) разориентированы в пространстве из-за теплового движения атомов. Под действием внешнего поля магнитные моменты атомов слабо ориентируются, придавая парамагнетику некоторую намагниченность.

Ферромагнетики характеризуются большим значением магнитной восприимчивости (km1) и ее нелинейной зависимостью от напряженности поля и температуры.

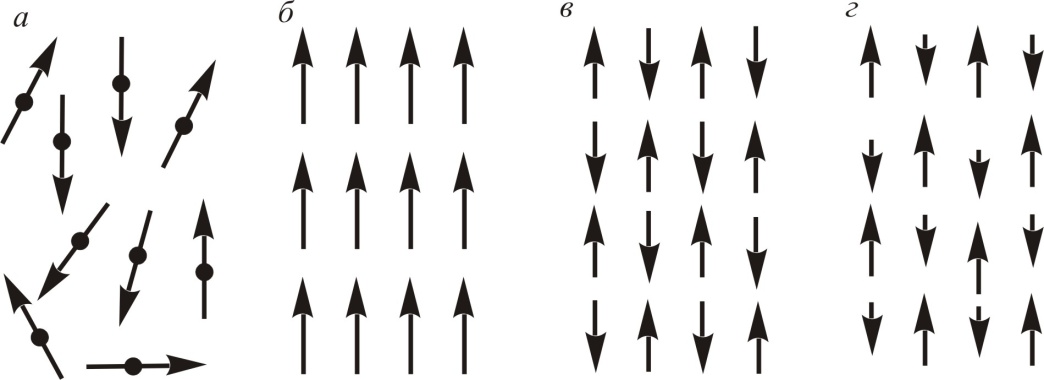

Ферромагнетизм – магнитно-упорядоченное состояние микроскопических объемов материала, в котором магнитные моменты атомов (ионов) параллельны и одинаково ориентированы. Эти объемы – домены – обладают магнитным моментом (самопроизвольной намагниченностью) даже в отсутствие внешнего намагничивающего поля.

Антиферромагнетики – материалы, в которых магнитные моменты соседних атомных частиц-носителей магнетизма ориентированы навстречу друг другу (антипараллельно), и поэтому намагниченность материалов в отсутствие магнитного поля равна нулю. У ферримагнетиков эти магнитные моменты не скомпенсированы, поэтому такие материалы имеют некоторый результирующий магнитный момент.

Схематическое изображение магнитной упорядоченности материалов приведено на рис. 2.12.

2.12 - Схемы магнитного упорядочения атомов в: а – парамагнетиках,

б – ферромагнетиках, в – антиферромагнетиках, г – ферримагнетиках

Магнитная восприимчивость, как правило, существенно зависит от температуры: у парамагнетиков – уменьшается при нагревании, у ферромагнетиков – увеличивается скачком, достигая максимума вблизи точки Кюри – температуры фазового перехода II рода. В точке Кюри исчезает самопроизвольная намагниченность ферро- и ферримагнитных материалов и они приобретают свойства обычных парамагнетиков.

Основной

характеристикой магнитных свойств

материалов является магнитная

индукция –

среднее

результирующее магнитное поле в веществе.

Индукция

![]() связана с напряженностью магнитного

поля

связана с напряженностью магнитного

поля

![]() и намагниченностью

и намагниченностью

![]() соотношением (в СИ)

= 0

(

+

),

где 0

=

410-7

Гн/м – магнитная постоянная. С учетом

(2.17), для

изотропных материалов

= 0

,

где

= 1+km

–

магнитная

проницаемость, характеризующая

интенсивность роста магнитной индукции

при увеличении напряженности

намагничивающего поля.

соотношением (в СИ)

= 0

(

+

),

где 0

=

410-7

Гн/м – магнитная постоянная. С учетом

(2.17), для

изотропных материалов

= 0

,

где

= 1+km

–

магнитная

проницаемость, характеризующая

интенсивность роста магнитной индукции

при увеличении напряженности

намагничивающего поля.

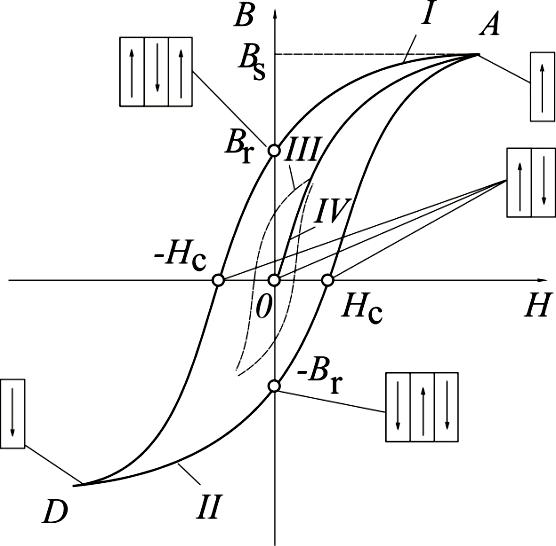

При намагничивании ферромагнетиков в изменяющемся магнитном поле обнаруживается гистерезис – неоднозначная зависимость намагниченности от изменения напряженности магнитного поля.

В сильном магнитном поле образец можно намагнитить до насыщения (точка А на рис. 2.13). Тогда он будет состоять из одного домена с намагниченностью насыщения в направлении поля, которой соответствует индукция Bs. При уменьшении напряженности внешнего поля индукция будет спадать по кривой I за счет возникновения и роста доменов с магнитным моментом, вектор которого противоположен вектору поля.

Рис. 2.13. Зависимость магнитной индукции В ферромагнетика от направленности Н внешнего магнитного поля при наличии магнитного гистерезиса (стрелками показаны направления магнитных моментов доменов в некоторых точках петли)

При напряженности поля, равной нулю, в образце сохранится остаточная намагниченность, которой соответствует остаточная индукция Вr. Напряженность магнитного поля, в котором ферромагнитный образец, первоначально намагниченный до насыщения, размагничивается, называют коэрцитивным полем, или коэрцитивной силой Нс. При дальнейшем увеличении напряженности размагничивающего поля образец перемагнитится вновь намагнитится до отрицательной индукции насыщения (точка D). Перемагничиванию образца соответствует кривая II, которой принадлежат точки с координатами: -Вr, +Нс, +Вs. Циклическому изменению напряженности поля в небольших пределах, когда магнитное насыщение образца не достигается, соответствует непредельная петля магнитного гистерезиса (кривая III). Повторяя цикл перемагничивания и уменьшая амплитуду изменения поля до нуля, можно полностью размагнитить образец (прийти в точку 0). Намагничивание образца из точки 0 (первое намагничивание) происходит по кривой IV. Графики, таблицы или формулы, показывающие зависимость намагниченности или магнитной индукции материала от напряженности магнитного поля, называют кривыми намагничивания.

Магнитные материалы характеризуют объемной плотностью магнитной энергии (Дж/м3), которую для изотропных неферромагнитных материалов определяют как

m=ВН/2, (2.18)

где В магнитная индукция (Тл); Н напряженность магнитного поля (А/м).