- •Предмет і завдання патологічної фізіології, зв'язок з іншими науками, значення для клініки.

- •Методи патологічної фізіології. Експеримент, його значення для розв'язання фундаментальних проблем медицини. Види експерименту. Основні етапи проведення експериментальних досліджень.

- •Історія розвитку патологічної фізіології в Україні (h. A. Хржонщевський, в. В. Підвисоцький,о. О. Богомолець, о. В. Репрьов, д. О. Альперн ).

- •Основні поняття загальної нозології: здоров'я, хвороба, патологічний процес, патологічний стан, патологічна реакція.

- •Типові патологічні процеси.

- •Основні напрями розвитку вчення про хворобу: гуморальний (Гіппократ) солідарний (Демокріт), целюлярний (р. Вірхов). Розвиток зазначених напрямів на сучасному етапі.

- •Визначення поняття етіології. Проблема причинності в патології.

- •Класифікація етіологічних факторів. Поняття про фактори ризику. «Хвороби цивілізації».

- •Принципи класифікації хвороб.

- •Роль причин та умов у виникненні хвороб.

- •Дія на організм зниженого атмосферного тиску.

- •Визначення поняття патогенезу. Причиннонаслідкові звя'зки в патогенезі, їх варіанти.

- •Руйнівні та пристосувальні явища в патогенезі (на прикладі крововтрати). Значення місцевого та загального в патогенезі (на прикладі запалення).

- •Закономірності розвитку механічної травми. Травматичний шок. Синдром тривалого розчавлювання.

- •Загальна та місцева дія термічних факторів на організм. Патогенез гіпер- і гіпотермії.

- •Механізми патогенної дії іонізуючого випромінювання. Поняття про променеві ураження та їх наслідки.

- •Дія на організм високого атмосферного тиску. Хвороба декомпресії, патогенез. Вибухова декомпресія.

- •Спадкові та вроджені хвороби, визначення понять. Роль мутацій у виникненні спадкових хвороб. Види, причини, наслідки мутацій.

- •Хромосомні хвороби. Механізми виникнення, характеристика.

- •Поняття про конституцію: роль у патології; класифікація типів конституції за Гіппократом, Сіго, Кречмером, і. П. Павловим і о. О. Богомольцем.

- •Реактивність і резистентність: визначення, види, механізми. Залежність реактивності від віку, статі, спадковості, стану нервової та ендокринної систем.

- •Роль фізіологічної системи сполучної тканини в резистентності організму до дії патогенних агентів (о. О. Богомолець).

- •Імунологічна реактивність: гуморальні та клітинні механізми. Види порушень.

- •Первинні імунодефіцити: класифікація, причини та механізми. Патогенез основних клінічних проявів порушень в- і Тсистем лімфоцитів.

- •Вторинні імунодефіцити: причини і механізми розвитку. Синдром набутого імунодефіциту (снід): етіологія, патогенез, основні прояви.

- •Фагоцитоз: стадії та механізми, Порушення фагоцитозу: причини, механізми, наслідки.

- •Алергія: визначення поняття. Класифікація алергічних реакцій за Кумбсом і Джеллом. Етіологія алергії: види алергенів.

- •Аутоалергічні хвороби. Причини та механізми розвитку.

- •Ушкодження клітини: принципи класифікації, основні ознаки. Механізми і прояви ушкодження субклітинних структур: плазматичної мембрани, мітохондрій, ендоплазматичного ретикулуму, лізосом.

- •Молекулярні механізми ушкодження клітини. Роль перекисного окиснення ліпідів та іонів кальцію в процесах альтерації. Механізми захисту та адаптації клітин до патогенних агентів.

- •Артеріальна та венозна гіперемія: визначення понять, етіологія, механізми виникнення і розвитку, варіанти завершення та наслідки.

- •Ішемія: визначення поняття, причини, патогенез, наслідки. Механізми ішемічного ушкодження клітин. Стаз: види.

- •Тромбоз: визначення поняття, основні патогенетичні фактори і фази тромбоутворення. Причини та механізми адгезії та агрегації тромбоцитів.

- •Емболія: визначення поняття, види емболів. Емболія судин великого та малого кола кровообігу, системи ворітної вени.

- •Порушення мікроциркуляцїї. Класифікація. Характеристика садж–синдрому. Причини і механізми розвитку. Типові порушення місцевого лімфообігу.

- •Запалення: визначення поняття, основні ознаки, стадії. Фізикохімічні зміни у вогнищі запалення (Шаде).

- •Медіатори запалення, їх походження, механізми дії.

- •Порушення місцевого кровообігу в разі запалення (ю. Конгейм). Механізми розвитку артеріальної та венозної гіперемії у вогнищі запалення.

- •Механізми ексудації у вогнищі запалення. Причини і механізми зростання проникності кровоносних судин. Фази підвищення проникності судинної стінки.

- •Механізми еміграції лейкоцитів у вогнищі запалення. Крайове стояння лейкоцитів, його механізми. Роль лейкоцитів у розвитку місцевих і загальних проявів запалення.

- •Теорії запалення.

- •Проліферація як компонент запалення. Поняття про фактори росту та механізми їх дії. Вплив гормональних факторів на патогенез запалення.

- •Пухлини: визначення поняття, основні закономірності пухлинного росту. Пухлинна прогресія.

- •Етіологія пухлин. Роль фізичних і хімічних факторів у виникненні злоякісних пухлин. Класифікація основних груп хімічних канцерогенів.

- •Роль вірусів у виникненні пухлин, вірусні онкогени та продукти їхньої життєдіяльності.

- •Поняття про вірусні, клітинні онкогени, протоонкогени та антионкогени. Мутаційний та епігеномний механізми канцерогенезу.

- •Експериментальні методи вивчення пухлин. Роль імунної системи у виникненні та розвитку пухлин.

- •Вплив пухлин на організм. Механізми інфільтративного росту та метастазування злоякісних пухлин. Патогенез ракової кахексії.

- •Голодування, класифікація. Характеристика періодів повного голодування. Особливості обміну речовин у різні періоди голодування.

- •II. Период максимального приспособления.

- •III. Терминальный период.

- •Білковоенергетична недостатність, її форми. Патогенез основних клінічних проявів.

- •Порушення енергетичного обміну. Причини та механізми розладів енергозабезпечення клітин. Зміни основного обміну за умов патології.

- •Порушення нервової та гормональної регуляції вуглеводного обміну. Гіпер- та гіпоглікемії, причини та механізми розвитку.

- •Цукровий діабет. Класифікація. Етіологія інсулінозалежного та інсулінонезалежного цукрового діабету. Роль генетичних факторів у їх виникненні. Експериментальне моделювання цукрового діабету.

- •Патогенез ожиріння при цукровому діабеті.

- •Ожиріння, його види. Етіологія та патогенез.

- •Позитивний та негативний азотистий баланс. Спадкові порушення обміну амінокислот. Порушення пуринового та піримідинового обміну. Подагра, її патогенез.

- •Порушення водно–електролітного обміну. Різні форми гіпер- та гіпогідрії, їх патогенез. Порушення обміну іонів натрію та калію.

- •Набряк. Етіологія та патогенез різних його форм. Роль порушень регуляції водно–електролітного обміну у розвитку набряків (на прикладі серцевих набряків).

- •Ацидоз: причини розвитку, компенсаторні реакції та патологічні зміни в організмі, показники кислотно–основного стану, принципи корекції.

- •Алкалоз: причини розвитку, компенсаторні реакції та патологічні зміни в організмі, показники кислотно–основного стану, принципи корекції.

- •Гарячка: визначення поняття, етіологія. Первинні та вторинні пірогени, їхнє походження та механізми дії.

- •Патогенез гарячки. Механізм порушень терморегуляції у різні стадії гарячки. Зміни обміну речовин та фізіологічних функцій.

- •Гіпоксія. Класифікація. Етіологія та патогенез окремих видів кисневого голодування.

- •Суть патологічних змін і компенсаторних реакцій при гіпоксії.

- •I. Реакции, направленные на увеличение доставки кислорода кровью.

- •II. Местные (тканевые) реакции, направленные на улучшение обеспечения клеток кислородом.

- •III. Реакции в системах утилизации кислорода.

- •Старіння. Структурні, функціональні, біохімічні прояви старіння. Прогерія. Сучасні теорії старіння.

Тромбоз: визначення поняття, основні патогенетичні фактори і фази тромбоутворення. Причини та механізми адгезії та агрегації тромбоцитів.

Тромбоз — это процесс прижизненного образования на внутренней поверхности стенки сосудов сгустков крови, состоящих из ее элементов. Эти сгустки получили название тромбов.

Тромбы бывают пристеночными (частично уменьшают просвет сосуда) и закупоривающими.

В зависимости от строения различают белые, красные и смешанные тромбы. В первом случае тромб образуют тромбоциты, лейкоциты, а также небольшое количество белков плазмы; во втором — эритроциты, связанные между собой нитями фибрина; смешанные тромбы состоят из чередующихся белых и красных слоев.

Факторы:

1. Повреждение сосудистой стенки. Оно может возникать под действием физических (механическая травма, электрический ток), химических, биологических (эндотоксины микроорганизмов) факторов, а также в результате нарушения питания и метаболизма сосудистой стенки.

2. Нарушение активности свертывающей и противосвертывающей систем крови и сосудистой стенки. Для образования тромбов большое значение имеет как повышение активности свертывающей системы крови за счет увеличения в ней концентрации прокоагулянтов, так и понижение активности противосвертывающей и фибринолитической систем.

3. Замедление кровотока. Этот фактор позволяет объяснить, почему в венах тромбы образуются чаще, чем в артериях, в венах нижних конечностей — чаще, чем в венах верхних конечностей; а также высокую частоту тромбообразования при декомпенсации кровообращения, пребывании на длительном постельном режиме.

Процесс тромбообразования включает две фазы: клеточную и плазматическую.

Сущность клеточной фазы состоит в адгезии, агрегации и агглютинации тромбоцитов (подробно см. разд.26).

Плазматическая фаза (фаза коагуляции крови) представляет собой цепь последовательных биохимических реакций свертывания крови, конечным результатом которых является образование фибрина — важного компонента тромба.

При различных заболеваниях образование тромбов может сопровождаться тяжелыми последствиями, вызванными острым нарушением кровообращения в зоне тромбированного сосуда (ишемия при тромбозе артерий и застой крови при тромбозе вен). Конечным этапом может быть развитие некроза (инфаркта) в бассейне тромбированного, лишенного коллатералей сосуда. Особенно велика роль тромбоза венечных артерий в развитии инфаркта миокарда. Тромбоз артерий может приводить к трофическим нарушениям с последующим развитием гангрены конечностей при атеросклерозе, облитерирующем эндартериите, сахарном диабете.

Основной причиной адгезии тромбоцитов является обнажение (демаскирование) коллагена вследствие повреждения эндотелия сосудов.

Различают доконтактную и контактную фазы адгезии тромбоцитов.

Во время доконтактной фазы в крови еще до контакта с поврежденной стенкой сосуда происходит первичная активация тромбоцитов. Сначала изменяется форма тромбоцитов от дискообразной к сферической (отек). Затем выбрасываются длинные нитеобразные отростки (от 3 до 10 в каждом тромбоците).

Во время контактной фазы происходит взаимодействие отростков активированных тромбоцитов с элементами базальной мембраны сосудистой стенки.

При этом имеют значение:

а) непосредственный контакт отростков тромбоцитов с коллагеном;

б) опосредованный контакт тромбоцитов с коллагеном через фактор Виллебранда;

в) реверсия электрического заряда интимы при ее повреждении (заряд меняется с "" на "+"), в результате чего возможно электростатическое взаимодействие тромбоцитов, имеющих отрицательный поверхностный заряд, со стенкой сосуда;

г) замедление кровотока в поврежденном сосуде.

Причиной агрегации тромбоцитов является появление веществагрегантов. Они могут быть тромбоцитарного (освобождаются из активированных тромбоцитов) и нетромбоцитарного (выделяются поврежденными клетками, лейкоцитами, образуются в плазме крови) происхождения.

Наибольшее с функциональной точки зрения значение имеют следующие агреганты:

а) АДФ. Освобождается из поврежденных клеток сосудистой стенки, гемолизированных эритроцитов, тромбоцитов в процессе их активации;

б) тромбоксан А2 и арахидоновая кислота. Тромбоксан А2 является продуктом циклоксигеназного пути превращения арахидоновой кислоты в тромбоцитах;

в) биогенные амины — адреналин, серотонин. Их источниками являются плазма крови и тромбоциты;

г) фактор агрегации тромбоцитов (ФАТ). Является веществом липидной природы. Выделяется тканевыми базофилами, базофилами и нейтрофилами крови;

д) тромбин. Является мощным агрегантом в дозах, значительно меньших по сравнению с теми, которые вызывают свертывание крови. Такие малые количества тромбина всегда образуются в местах повреждения сосудистой стенки благодаря внешнему механизму свертывания крови за счет выделения тканевого тромбопластина;

е) тромбоспондин. Освобождается из активированных тромбоцитов, адсорбируется на их мембране, взаимодействует с белками крови.

Кроме веществагрегантов существуют факторы, обладающие антиагрегантными свойствами. К ним, в частности, относятся простациклин, продукты фибринолиза, простациклинозависимый макромолекулярпът белок, белковый фактор БарнесЛиана.

В процессе развития агрегации тромбоцитов различают следующие этапы:

1) начальная агрегация. Происходит одновременно с адгезией тромбоцитов. Ее вызывает АДФ нетромбоцитарного происхождения (освобождается из поврежденных клеток сосудистой стенки);

2) обратимая агрегация. На этом этапе агрегация может быть прекращена, тромбоциты еще не повреждены. Обратимую агрегацию обусловливают тромбоцитарный АДФ, а также тромбоксан А2 и арахидоновая кислота;

3) необратимая агрегация. В этот период тромбоциты повреждаются и погибают. Считают, что основной причиной необратимой агрегации является локально образующийся тромбин.

М еханизмы

агрегации тромбоцитов:

еханизмы

агрегации тромбоцитов:

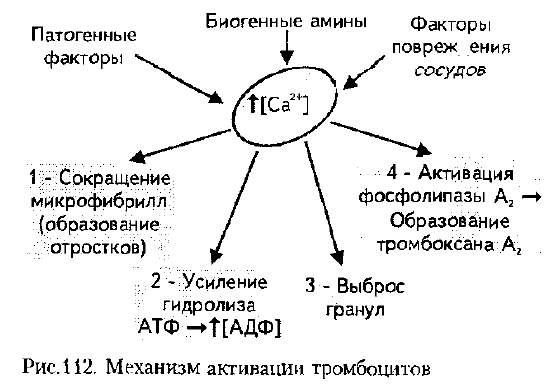

I. Активация тромбоцитов (рис. 112). Веществаагреганты увеличивают проницаемость тромбоцитарной мембраны к ионам кальция, в результате чего концентрация последних в цитоплазме кровяных пластинок возрастает. Это вызывает по меньшей мере четыре функционально важных эффекта:

1) сокращение микрофибрилл, в результате чего образуются длинные нитеобразные отростки;

2) усиление гидролиза АТФ, следствием чего является образование мощного агреганта — АДФ;

3) выброс гранул тромбоцитов;

4) активация фосфолипазы А2, что вызывает образование арахидоновой кислоты, а затем и тромбоксана А2.

И. Собственно склеивание тромбоцитов.

В этом процессе имеют значение:

а) образование между тромбоцитами "мостиков", состоящих из АДФ и ионов кальция;

б) белковое склеивание — образование "мостиков", состоящих из белков плазмы крови. Эти белки получили название плазменных кофакторов агрегации. К ним относятся фибриноген, альбумины, агрексоны А и В. Все эти белки склеивают тромбоциты благодаря взаимодействию с гликопротеиновыми рецепторами тромбоцитов (существует 5 типов таких рецепторов) и тромбоспондином — агрегантом, адсорбированным на тромбоцитарной мембране.