- •Глава 2. Сухие механические пылеуловители

- •Глава 2.2. Инерционные пылеуловители

- •2.3. Циклоны

- •Круговая компоновка, нижний организованный подвод 60

- •Прямоугольная компоновка, свободный подвод

- •2.4. Вихревые пылеуловители

- •Целлюлоза 6 96.5

- •Стиральный порошок 10 98.0

- •2.5. Динамические пылеуловители

2.3. Циклоны

Циклонные аппараты благодаря дешевизне и простоте устройства и обслуживания, сравнительно небольшому сопротивлению и высокой производительности являются наиболее распространенным типом сухого механического пылеуловителя.

Циклонные пылеуловители имеют следующие преимущества:

1) отсутствие движущихся частей в аппарате;

2) надежное функционирование при температурах газов вплоть до 500°C без каких-либо конструктивных изменений (если предусматривается применение более высоких температур, то аппараты можно изготовлять из специальных материалов);

3) возможность улавливания абразивных материалов при защите внутренних поверхностей циклонов специальными покрытиями;

4) пыль улавливается в сухом виде;

5) гидравлическое сопротивление аппаратов почти постоянно;

6) аппараты успешно работают при высоких давлениях газов;

7) пылеуловители весьма просты в изготовлении;

8) рост запыленности газов не приводит к снижению фракционной эффективности очистки.

Правильно спроектированные циклоны могут эксплуатироваться надежно в течение многих лет, но гидравлическое сопротивление высокоэффективных циклонов достигает 1250—1500 Па. Частицы размером меньше 5 мкм улавливаются циклонами плохо.

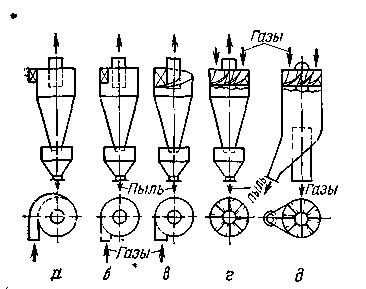

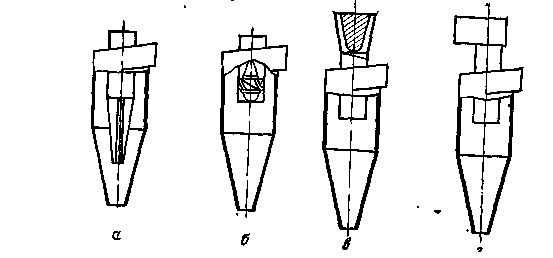

На рис. 2.8 представлены схемы основных видов конструкций циклонных пылеуловителей. Циклоны различаются по способу подвода газов в аппарат, который может быть спиральным (рис. 2.8,а), тангенциальным, обычным (рис. 2.8,б) и винтообразным (рис. 2.8,в), а также осевым (рис. 2.8, г, д). Циклоны с осевым (розеточным) подводом газов работают как с возвратом газов в верхнюю часть аппарата, так и без него (рис. 2.8,д). Последний тип аппаратов («прямоточные циклоны») отличается низким гидравлическим сопротивлением и меньшей по сравнению с циклонами других типов эффективностью пылеулавливания. Недостатком прямоточных циклонов является необходимость отсоса части газов через бункер для отвода пыли, что способствует их абразивному износу.

Рис. 2.8. Основные виды конструкций циклонов (по подводу газов):

a — спиральный, б — тангенциальный; в — винтообразный, г — розеточный (циклон с возвратом газов), д— розеточный (прямоточный циклон).

Наиболее предпочтительным по форме с точки зрения аэродинамики является подвод газов по спирали, однако на практике все способы подвода могут применяться с равной эффективностью.

Движение газов в циклоне носит весьма сложный характер. Удаление пыли из газов в циклоне протекает в две стадии. На первой стадии частицы переносятся в зону осаждения. Этот процесс осуществляется за счет центробежной силы. Вторая стадия — отделение частиц — начинается, когда концентрация частиц в газовом потоке превышает предельную нагрузку, т. е. то количество пыли, которое в состоянии переносить газовый поток.

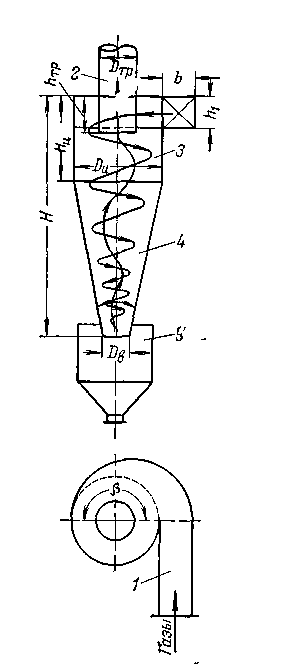

Принципиально циклон работает по следующей схеме (рис. 2.9). Газы, направляющиеся в аппарат, поступают в цилиндрическую часть циклона и совершают движение по спирали с возрастающей скоростью от периферии к центру, спускаются по наружной спирали, затем поднимаются по внутренней спирали и выходят через выхлопную трубу. Обычно в циклонах центробежное ускорение в несколько сотен, а то и тысячу раз больше ускорения силы тяжести. Поэтому, даже весьма маленькие частицы пыли не в состоянии следовать за линиями тока газов и под влиянием центробежной силы выносятся из кривой движения газов по направлению к стенке.

В цилиндрической камере циклона статическое давление, как и в каждом искривленном течении, сильно падает в направлении от периферии к центру. В основном потоке направленные во внутреннюю сторону сжимающие усилия приходят в равновесное состояние с центробежными силами газов. Более медленно текущий у стенки циклона пограничный слой соответственно испытывает меньшие центробежные силы.

Однако у конической стенки циклона и у его крышки начинает сказываться перепад давления. Сжимающее поток усилие становится значительно больше центробежной силы, и газы в виде сильного вторичного вихря направляется внутрь, захватывая с собой много частиц пыли. Но так как затем поток еще несколько раз по пути вниз обернется вокруг выхлопной трубы, частицы могут быть вновь отброшены к стенке аппарата.

Вторичный поток, искривленный вдоль конической стенки, захватывает отброшенную к стенке пыль и направляет ее вниз к пылеосадительной камере (бункеру). Без этого потока отдельные частицы, находящиеся у стенки, не смогли бы попасть вниз, поскольку направленная вверх составляющая центробежной силы является большей по сравнению с силой тяжести (пыль выносится из лежащих и даже из перевернутых циклонов).

Рис. 2.9 Схема работы циклона:

1 — входной патрубок, 2 — выхлопная труба; 3 — цилиндрическая камера; 4 — коническая камера, 5 — пылеосадительная камера.

В пылеосадительной камере вследствие сужения в месте соединения газовый поток циркулирует слабее, чем в цилиндрической камере. Однако и в этом случае на оси вихрь имеет пониженное давление. Часть вторичного потока цилиндрической камеры в пылеосадительной камере перемещается вниз и вновь возвращается в ядро вихря. Благодаря этому уже отсепарированная пыль может быть вновь захвачена и вынесена в район оси вихря. Центробежная сила Рц, действующая на частицу, определяется из выражения (1.21). Величина тангенциальной скорости обычно описывается формулой, характеризующей скорость вращения свободного вихря:

![]() (2.13)

(2.13)

где n — показатель степени, лежит в пределах 0,5—0,7.

Обычно теоретические исследования очистки газов в циклонах приводят к получению формулы, характеризующей критический (минимальный) диаметр частиц dkp (м), полностью улавливаемых аппаратом.

При выводе этих формул принимается целый ряд допущений, среди которых можно выделить несколько общих:

а) частицы не влияют друг на друга;

б) при достижении стенки циклона частицы не могут быть снова унесены газом;

в) сопротивление движению частиц в газовой среде подчиняется закону Стокса;

г) тангенциальная скорость частицы постоянна и не зависит от ее положения.

В промышленной практике принято разделять циклоны на высокоэффективные и высокопроизводительные.

Аппараты первого типа отличаются более высокой эффективностью, но требуют больших затрат на осуществление процесса очистки; циклоны второго типа имеют небольшое гидравлическое сопротивление, отличаются большой производительностью, но хуже улавливают мелкие частицы пыли.

Широкое применение получили нормализованные цилиндрические и конические циклоны НИИОГАЗ. К цилиндрическим (рис. 2.11) относятся циклоны типа ЦН-11, ЦН-15; ЦН-15У и ЦН-24. Отличительной особенностью аппаратов этой группы являются: наличие удлиненной цилиндрической части, угол наклона крышки и входного патрубка, равный соответственно 11, 15 и 24°, и одинаковое отношение диаметра выхлопной трубы -Dтр к диаметру циклона Dц, равное 0,59. Циклон ЦН-15У имеет меньшую высоту.

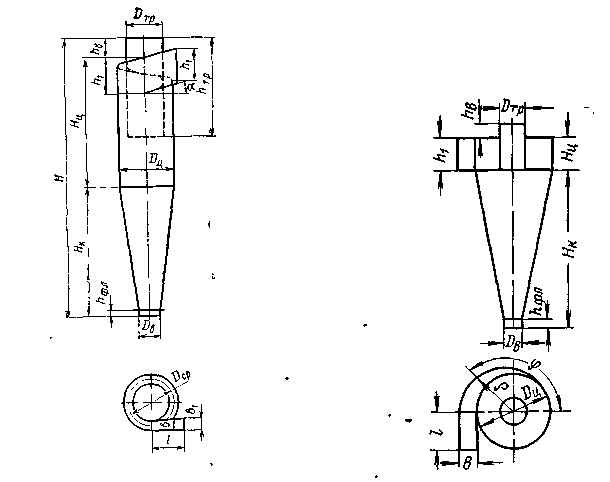

К коническим (рис. 2.12) относятся циклоны типа СДК-ЦН-33; СК-ЦН-34 и СК-ЦН-22. Они отличаются длинной конической частью, спиральным входным патрубком и малым отношением диаметров выхлопной трубы к корпусу циклонов (соответственно 0,33; 0,34; 0,22). Циклон СК-ЦН-22 применяется для улавливания пылей, обладающих повышенной абразивностью или высокой слипаемостью. Потери давления в этом циклоне значительно выше, чем в других конических циклонах.

Рис. 2.11. Цилиндрический циклон НИИОГАЗ (обозначения в тексте).

Рис. 2.12. Конический циклон НИИОГАЗ (обозначения в тексте).

Цилиндрические циклоны относятся к высокопроизводительным аппаратам, а конические — к высокоэффективным. Диаметр цилиндрических циклонов обычно не превышает 2000 мм, а конических— 3000 мм.

Если дисперсный состав пыли на входе в циклон подчиняется нормально-логарифмическому закону распределения, эффективность аппарата может быть рассчитана по формуле (27).

Ниже приводятся значения величин, необходимых для расчетов по формуле (27) циклонов различных марок:

|

ЦН-24 |

ЦН-15У |

ЦН-15 |

ЦН-11 |

СДК-ЦН-33 |

СК-ЦН-34 |

СК-ЦН-22 |

d50, мкм |

8.5 |

6.0 |

4.5 |

3.65 |

2.31 |

1.95 |

1.13 |

ση |

0.308 |

0.283 |

0.352 |

0.352 |

0.364 |

0.308 |

0.340 |

Значения

d50

приведены

для следующих (стандартных) условий

работы циклонов: средняя скорость газов

в свободном сечении аппарата

![]() г=

3,5 м/с; Dц

= 0,6 м;

г=

3,5 м/с; Dц

= 0,6 м;

![]() = 1930 кг/м3;

= 1930 кг/м3;

![]() г

= 22,2•10-6

Па٠с.

Поэтому при других условиях работы

циклонов величину d50

необходимо скорректировать по формуле

г

= 22,2•10-6

Па٠с.

Поэтому при других условиях работы

циклонов величину d50

необходимо скорректировать по формуле

(2.29)

(2.29)

где надстрочный индекс ‘ означает стандартные условия работы циклона.

При расчете гидравлического сопротивления циклона следует выделить два случая:

1) выход газов из циклона осуществляется через сравнительно длинный прямой участок lГ диаметром, равным диаметру выхлопной трубы DTP, причем lГ/DTP≥ 10 (работа циклона в сети);

2) выход газов осуществляется непосредственно в большой объем или в атмосферу (работа циклона на выхлоп).

В случае работы циклона в сети к потерям давления в самом циклоне прибавляются невосполнимые потери, связанные с раскручиванием и выравниванием потока за циклоном. Эти потери обычно рассматриваются как часть местных потерь в циклоне.

В

случае работы циклона на выхлоп потерянной

является и вся кинетическая энергия

вращающегося потока, выходящего из

циклона в пространство. Эта энергия

больше энергии, теряемой в прямом

выходном участке при раскручивании

потока, примерно на величину скоростного

давления, взятого по средней скорости

в сечении выхлопной трубы. Поэтому в

общем случае выражение для расчета

гидравлического сопротивления аппарата

![]() р

(Па) имеет вид

р

(Па) имеет вид

(2.30)

(2.30)

Коэффициент

гидравлического сопротивления циклона,

отнесенный к скорости газов в свободном

сечении аппарата

![]() ,

определяется по формуле

,

определяется по формуле

(2.31)

(2.31)

а общий коэффициент сопротивления при работе на выхлоп — по формуле

![]() (2.32)

(2.32)

Значения коэффициентов сопротивления циклона зависят от состояния внутренней поверхности и запыленности газового потока (концентрации и размера взвешенных частиц).

Для учета запыленности потока можно рассчитывать гидравлическое сопротивление циклона по формуле

![]() (2.33)

(2.33)

где

![]() —

величина, учитывающая концентрацию

частиц в газовом потоке (в кг/м3);

—

величина, учитывающая концентрацию

частиц в газовом потоке (в кг/м3);

![]() ,

здесь

z'

— концентрация

частиц в газах на входе в циклон, кг/м3;

,

здесь

z'

— концентрация

частиц в газах на входе в циклон, кг/м3;

![]() —коэффициент

гидравлического сопротивления, отнесенный

к скорости газов на входе в аппарат.

—коэффициент

гидравлического сопротивления, отнесенный

к скорости газов на входе в аппарат.

Для

расчета

![]() наиболее применимой и в то же время

простой является формула:

наиболее применимой и в то же время

простой является формула:

![]() (2.34)

(2.34)

где коэффициент К1 = 16 -для циклонов с тангенциальным входом;

К1 = 7.5 - для циклонов с розеточным входом.

Более

точные значения![]() и

могут

быть получены только экспериментальным

путем.

и

могут

быть получены только экспериментальным

путем.

Обычно

циклоны работают в автомодельном режиме,

поэтому при расчетах

![]() для

каждого типа аппарата.

для

каждого типа аппарата.

Критические значения, соответствующие началу автомодельного режима, для циклонов, широко применяемых в промышленности, находятся в пределах

=(1.6..4.6)*106.

=(1.6..4.6)*106.

Общее сопротивление циклона существенно снижается при уменьшении закручивания газового потока в выхлопной трубе. Это может быть достигнуто путем установки перед выхлопным патрубком специального раскручивателя или кольцевого диффузора за патрубком (рис. 2.13,а,б,в).

В табл. 2.2 приведены значения коэффициентов сопротивления циклонов НИИОГАЗ без дополнительных устройств и при использовании раскручивателей, диффузора, а также раскручивающей улитки за выхлопной трубой (рис. 2.13,г).

Рис 2.13. Циклоны с устройством для уменьшения гидравлического сопротивления.

а-с коническим лопастным раскручиваем; б-с винтолопастным раскручивателем; в- с кольцевым раскручивателем; г- с улиткой на выходе.

Таблица 2.2. Коэффициенты сопротивления циклонов НИИОГАЗ

![]()

Тип циклона |

Без дополнительных устройств |

С коническим лопастным раскручивателем |

С винто – лопастным раскручивателем |

С кольцевым диффузором |

С улиткой на выходе |

|

|

|

|||

ЦН – 11 |

245/250 |

- |

190/195 |

207/215 |

255 |

ЦН – 15 |

155/163 |

115/121 |

121/126 |

132/140 |

150 |

ЦН – 15У |

165/170 |

148/152 |

139/148 |

140/148 |

158 |

ЦН – 24 |

75/80 |

61/66 |

- |

64/70 |

73 |

СДК – ЦН – 33 |

520/600 |

- |

- |

- |

500 |

СК – ЦН – 34 |

1050/1150 |

- |

- |

- |

- |

СК – ЦН – 22 |

2000/ - |

- |

- |

- |

- |

Раскручивающая улитка менее эффективна с точки зрения снижения гидравлического сопротивления, но удобна в конструктивном отношении, так как позволяет изменить направление потока на 90°.

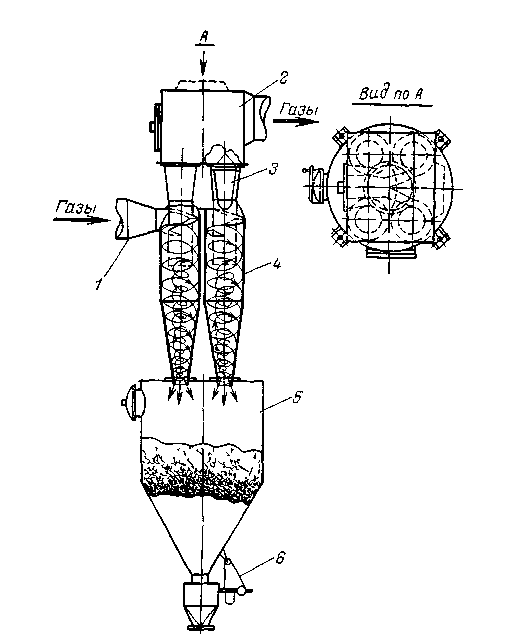

Групповые циклоны. При больших расходах очищенных газов применяют групповую компоновку аппаратов (рис. 2 14). Это позволяет не увеличивать диаметр циклона, что положительно сказывается на эффективности очистки.

Группу аппаратов обычно составляют из цилиндрических циклонов. Она имеет общий коллектор загрязненных газов, общий сборник очищенных газов и общий пылевой бункер. Отвод очищенных газов от циклонов группы выполняют либо через улитки, устанавливаемые на каждом циклоне и объединяемые общим коллектором, либо непосредственно через общий коллектор. Применение выходных улиток уменьшает общую высоту группы.

Рис 2 14 Группа из четырех циклонов

1 — входной патрубок, 2 — камера обеспыленных газов, 3 — кольцевой диффузор, 4 — циклонный элемент, 5 — бункер, 6 — пылевой затвор

Коэффициент

гидравлического сопротивления группы

циклонов

![]() определяется по формуле

определяется по формуле

![]()

где

![]() —

коэффициент гидравлического сопротивления

одиночного циклона, К2

— коэффициент,

учитывающий дополнительные потери

давления, связанные с компоновкой

циклонов в группу.

—

коэффициент гидравлического сопротивления

одиночного циклона, К2

— коэффициент,

учитывающий дополнительные потери

давления, связанные с компоновкой

циклонов в группу.

Значения коэффициента K2 при различных вариантах компоновок приводятся ниже:

К2