- •1.Перечислите и дайте понятие основным характеристикам датчиков.

- •Основные характеристик датчиков

- •2. Классифицируйте датчики

- •Охарактеризуйте устройство и работу электроконтактных датчиков

- •Охарактеризуйте устройство и работу реостатных потенциометрических датчиков

- •Охарактеризуйте устройство и работу тензометрических датчиков

- •Охарактеризуйте устройство и работу индуктивных датчиков

- •Охарактеризуйте устройство и работу индукционных датчиков

- •Охарактеризуйте устройство и работу высокочастотных бесконтактного датчика конца демонстрируемой части

- •Охарактеризуйте устройство и работу емкостных датчиков

- •Охарактеризуйте устройство и работу фотоэлектрического датчика

- •Охарактеризуйте устройство и работу термоэлектрического датчика

- •Биметаллические датчики температуры

- •Термопары

- •Проволочные термосопротивления

- •Полупроводниковые термосопротивления (термисторы)

- •Дайте понятие усилительно-преобразовательным элементам, их назначение

- •Охарактеризуйте исполнительные элементы с электрическим выходом, управляемые вентили

- •Охарактеризуйте исполнительные элементы с электрическим выходом, дроссели насыщения

- •Охарактеризуйте исполнительные элементы с механическим выходом, электродвигатели постоянного тока

- •Дайте понятие переключающего устройства, его основным характеристикам

- •Классифицируйте переключающие устройства

- •Охарактеризуйте нейтральные электромагнитные реле постоянного тока

- •Электромагнитные реле переменного тока

- •Поляризованные электромагнитные реле

- •Охарактеризуйте реле времени

- •Охарактеризуйте тепловое реле

- •Дайте понятие основным характеристикам исполнительных устройств

- •24.Охарактеризуйте измерительные элементы систем автоматики (датчики)

- •25.Дать понятие усилителей автоматических систем. Охарактеризуйте.

- •26.Охарактеризуйте транзисторные усилители постоянного тока. Дать понятие дрейф нуля

- •27.Охарактеризуйте транзисторные усилители постоянного тока в режиме переключений

- •28.Охарактеризуйте усилитель на биполярном транзисторе

- •29.Охарактеризуйте операционный усилитель

- •Универсальные оу

- •30.Дайте понятие исполнительным элементам автоматических систем, классифицируйте их

- •Проанализируйте работу схемы коммутации постов, по схеме технического исполнения элемента ''и''

- •Проанализируйте работу схемы коммутации постов, по схеме технического исполнения элемента ''и'' при замкнутом ключе к2

- •33. Проанализируйте работу схемы коммутации постов, по схеме технического исполнения элемента ''и'' при разомкнутых ключах к1 и к2

- •38.Проанализируйте работу схемы коммутации постов акп-6м, когда кинопроектор № 2 находится в готовности № 1

- •39.Проанализируйте работу схемы коммутации постов акп-6м, когда кинопроектор №3 находится в готовности №1

- •40.Проанализируйте работу схемы коммутации постов акп-6м при зарядки второго проектора

- •41.Проанализируйте работу схем совпадения при зарядки кинопроектора № 1 по схеме коммутации постов акп-6м

- •42.Проанализируйте работу схем совпадения после включения поста № 1 по схеме коммутации постов акп-6м

- •43.Охарактеризуйте наиболее часто встречающиеся неисправности блока независимой коммутации акп-6м

- •44.Охарактеризуйте функциональную схему окончания сеанса в системе автоматизации акп-6м

- •45.Охарактеризуйте основные элементы схемы окончания сеанса в системе автоматизации кинопроектора акп-6м

- •46.Проанализируйте работу схемы окончания сеанса

- •47.Проанализируйте по схеме окончания сеанса процессы, проходящие при прохождении метки на включение темнителя света

- •48.Проанализируйте по схеме окончания сеанса процессы, проходящие при переходе с поста на пост

- •49.Проанализируйте по схеме окончания сеанса процессы, проходящие, в случае если нет дополнительной метки

- •50.Проанализируйте по схеме окончания сеанса процессы, проходящие, в случае если есть дополнительная метка

- •51.Охарактеризуйте основные элементы реле времени в устройстве автоматизации акп-6м

- •52.По схеме реле времени акп-6м проследите процессы, проходящие при нажатие кнопки «журнал»

- •53.Проанализируйте процессы, происходящие в схеме реле времени акп-6м при прохождении метки на окончание журнала

- •58.Проанализируйте процессы, происходящие в схеме реле времени акп-6м при нажатии кнопки «фильм»

29.Охарактеризуйте операционный усилитель

Операционные усилители (ОУ), широко применяемые в электронной аппаратуре за счет своей универсальности и многофункциональности, представляют собой специальные усилители постоянного тока.

Электрические схемы ОУ весьма разнообразны. Например, они могут быть с одним или двумя входами; также различают ОУ с параметрической компенсацией дрейфа нуля, преобразованием сигнала и автоматической коррекцией дрейфа нуля.

В усилителях с непосредственными связями компенсация дрейфи нуля осуществляется за счет построения входных каскадов по симметричной балансной или дифференциальной схеме.

В усилителях с преобразованием сигнала для усиления постоянной составляющей используется импульсная стабилизация типа модуляция — усиление — демодуляция.

Автоматическая коррекция дрейфа нуля может быть периодической и непрерывной.

Для ОУ принципиальное значение имеют три параметра: входное сопротивление Rвх, скорость нарастания выходного сопротивления р = ∆Uвых/∆Т(где∆Uвых — выходное напряжение сдвига;. ∆Т — разность температур) и температурный дрейф напряжении смещения ∆Uсм/∆Т = 1 ... 5 мкВ/°С. Любой из этих параметров может быть улучшен, но за счет ухудшения других.

По указанным параметрам различают ОУ:

прецизионные, предназначенные для применения в контрольно-измерительной аппаратуре;

быстродействующие для схем, где требуются широкая полоса пропускания, высокая скорость нарастания выходного напряжения и малое время установления выходного напряжения;

универсальные или средней точности;

микромощные и программируемые, в которых рабочий ток задается внешним резистором;

с высоким входным сопротивлением;

малошумящие;

многоканальные (двух-, трех- и четырехканальные);

мощные.

Прецизионные, быстродействующие, микромощные, малошумящие широкополосные ОУ относятся к классу специализированных, поскольку один или несколько параметров у них имеют значение, близкое к предельному.

Универсальные оу

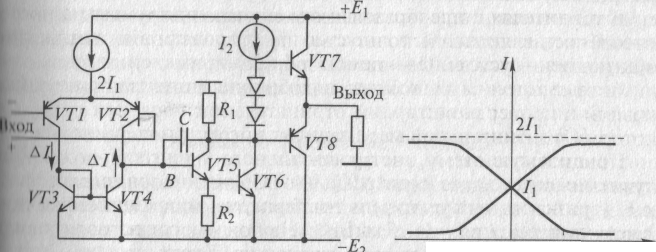

На рис. 6.9, а приведена базовая схема двухкаскадного универсального ОУ, содержащая входной дифференциальный усилитель па транзисторах VТ1...VТ4 и второй каскад усиления с общим эмиттером — транзисторы VТ5 и VТ6. На выходе схемы включен двухтактный усилитель мощности — эмиттерный повторитель. Второй каскад усиления работает как интегратор на высоких частотах, поскольку на инвертирующем входе (базе VТ5) включен конденсатор коррекции с емкостью С= 30 пФ.

Работу входного дифференциального каскада можно проиллюстрировать диаграммой распределения токов усилителя КР140УД7, показанной на рис. 6.9, б. При равенстве входных напряжений токи эммиттеров транзисторов VТ1 и VТ2 равны току I1, поэтому одинаковы и токи эмиттеров транзисторов VТЗ и VТ4.

Рис. 6.9. Базовая схема (а) и диаграмма распределения токов (б) универсального ОУ

При этом полагают, что базовые токи транзисторов пренебрежимо малы. При идентичности технологических параметров токи транзисторов VТ4 и VТЗ всегда будут равны. Такое включение транзисторов называют «зеркалом токов». Потенциал точки В (см. рис. 6.9, а) — выхода дифференциального усилителя равен примерно. 2Uб_э. Когда появляется напряжение между входами ОУ, токи эмиттеров транзисторов VТ1 и VТ2 изменяются на значение ±Uвх/(2 х2б) мВ.

Допустим, что ток транзистора VТ1 получил приращение ∆I = Uвх(2 х26) мВ. Тогда ток транзистора VТ2 должен уменьшиться на такую же величину, поскольку оба эти транзистора питаются от генератора стабильного тока.

Нагрузка «зеркало токов» удваивает изменение тока на выходе первого каскада. Действительно, в точку В поступает ток ∆I вых1, = -2∆I, поскольку второе приращение ∆I есть отклик коллекторной цепи транзистора VТ4 на изменение его базового напряжения, которое, в свою очередь, вызвано приращением тока транзистора VТЗ на величину ∆I.

Далее сигнал усиливается вторым каскадом на транзисторах VТ5 и УТ6 поступает на усилитель мощности, построенный на транзисторах VТ7 и VТЗ. Токи I1 и I2 каскадов ОУ стабилизируются различными по конфигурации схемами внутренней стабилизации.