- •А. Аппаратное обеспечение компьютеров

- •1. Раздел "Основы теории компьютеров"

- •2. Минимизация булевых функций с помощью диаграмм Вейча.

- •3. Определение и применение базиса при построении произвольных функций алгебры-логики.

- •4. Сложение и вычитание чисел с фиксированной запятой.

- •5. Умножение чисел с плавающей запятой.

- •6. Форматы команд.

- •7. Схема выполнения машинной двухадресной команды типа "Регистр-память" на однопроцессорном компьютере.

- •8. Схема выполнения машинной двухадресной команды типа "Регистр-регистр" на однопроцессорном компьютере.

- •2. Раздел "Архитектура вычислительных систем"

- •1. Архитектура кэш-памяти. Ассоциативное распределение информации в кэш-памяти.

- •2. Архитектура кэш-памяти. Прямое распределение (отображение) информации в кэш-памяти.

- •3. Архитектура векторного блока супер-ЭВМ CYBER-205. Особенности её конвейеров, обеспечивающие механизм "зацепления команд".

- •4. Векторные процессоры: структура аппаратных средств.

- •5. Пять основных архитектур высокопроизводительных ВС, их краткая характеристика, примеры.

- •6. SMP архитектура. Достоинства и недостатки. Область применения, примеры ВС на SMP.

- •7. MPP архитектура. История развития. Основные принципы. Концепция, архитектура и характеристики суперкомпьютера Intel Paragon.

- •8. Кластерная архитектура. Проблема масштабируемости. Примеры.

- •10. Понятие конвейера. "Жадная" стратегия. Понятие MAL в теории конвейера.

- •3. Раздел "Схемотехника ЭВМ"

- •1. Этапы проектирования комбинационных схем на примере дешифратора на 4 выхода: определение, таблица истинности, функция, логическая схема. Увеличение разрядности до 16-ти выходов.

- •2. Этапы проектирования комбинационных схем на примере мультиплексора 4-1: определение, таблица истинности, функция, логическая схема. Увеличение разрядности до 16-1.

- •3. Этапы проектирования комбинационных схем на примере схем сравнения двухразрядных слов: определение, таблица истинности, функция, логическая схема. Схема сравнения четырёхразрядных слов на элементах "Исключающее ИЛИ".

- •6. Синтез многовыходных комбинационных схем. Этапы проектирования в базисе И-НЕ.

- •7. Триггерные схемы: определение, классификация, условные графические обозначения, динамические параметры. Обобщённая структура двухступенчатого триггера, диаграмма его работы, условное графическое обозначение, динамические параметры.

- •8. Синтез двухступенчатого триггера по заданной таблице внешних переходов: таблица истинности, минимизация, схема. Построить временную диаграмму для двух переключений триггера, определить максимальные задержки переключений.

- •9. Счётчики: определение, модуль счётчика, динамические параметры. Примеры суммирующего, вычитающего и реверсивного счётчиков: схемы, временные диаграммы.

- •10. Счётчики: определение, модуль счётчика. Организация цепей переноса: схемы, динамические параметры. (CP)

- •11. Синтез синхронных счётчиков с заданным модулем на заданном типе триггера (DV, JK).

- •Б. Программное обеспечение компьютеров

- •4. Раздел "Алгоритмы и структура данных"

- •1. Понятие логических структур данных. Отображение структуры данных в памяти вектором и списком. Типы списков. Определение, основные операции; особенности их реализации.

- •2. Стек и очередь: определение, основные операции. Особенности выполнений операций при реализации стека и очереди вектором.

- •3. Стек и очередь: определение, основные операции. Особенности выполнения операций при реализации стека и очереди списком.

- •4. Просматриваемая динамическая таблица-вектор: определение, основные операции, особенности их реализации.

- •5. Просматриваемая динамическая таблица-список: определение, основные операции, особенности их реализации.

- •6. Упорядоченная таблица-вектор: определение, основные операции, особенности их реализации.

- •7. Таблица произвольного доступа: определение, основные операции, отображение в памяти. Функция рандомизации, её назначение.

- •9. Перемешанная таблица, использующая перемешивание сложением: определение, основные операции, особенности их реализации.

- •10. Перемешанная таблица, использующая перемешивание сцеплением: определение, основные операции, особенности их реализации.

- •5. Раздел "Базы данных"

- •1. Системы с базами данных. Понятие системы управления базами данных СУБД. Функции СУБД.

- •2. Понятие независимости от данных. Трёхуровневая архитектура ANSI-SPARC. Сравнительная характеристика уровней.

- •3. Модель данных. Назначение моделей данных. Компоненты моделей данных. Классификация моделей данных.

- •5. База данных реляционного типа. Основные понятия и структура реляционной модели. Реляционные языки. Основные правила целостности реляционной модели.

- •6. Реляционная алгебра. Основные операции реляционной алгебры.

- •7. Язык SQL. Операторы определения и манипулирования данными. Выборка данных из таблиц.

- •8. Модель данных "сущность-связь". Основные концепции и способы их представления на диаграммах. Современные методологии построения моделей "сущность-связь".

- •9. Нормализация отношений. Цель нормализации. Приведение к нормальным формам.

- •10. Жизненный цикл приложения баз данных. Основные фазы проектирования базы данных.

- •6. Раздел "Операционные системы"

- •1. Файловые системы современных операционных систем. Интерфейс пользователя для работы с файловой системой.

- •2. Принцип защиты данных в операционных системах. Управление правами доступа к файлам.

- •3. Способы группирования команд в операционных системах. Командные файлы. Программные каналы, конвейеры команд.

- •4. Обзор возможностей командных процессоров (оболочек) операционных систем.

- •5. Принципы организации многозадачного режима в операционных системах.

- •6. Коммуникационные средства многопользовательских операционных систем.

- •7. Генерация, конфигурирование, настройка операционной системы на потребности конкретного пользователя.

- •8. Средства и способы обеспечения многопользовательского режима в операционных системах.

- •9. Понятие процесса. Управление процессами в операционной системе UNIX.

- •10. Понятие программного канала. Средства управления программными каналами.

3.Проверенное большим сроком эксплуатации программно-аппаратного решение,

реализованное основными производителями вычислительных систем.

Недостатки:

1.Единый путь доступа к ОП, который становится узким местом, при увеличение числа процессоров в системе, т.е. достигается такой предельный трафик, при котором увеличение числа процессоров приводит к нелинейному росту производительности системы, либо, как предельный случай, к её снижению по

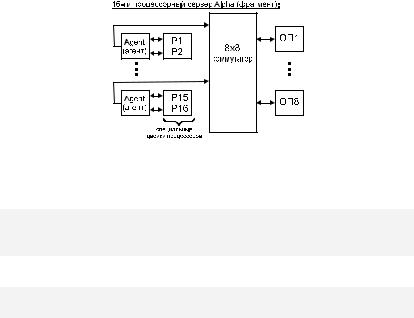

причине конфликтных ситуаций возникающих на пути доступа к ОП. Попытка технологически решить эту проблему лишь отодвигает граничный трафик. Так архитектура с синхронной шиной доступа позволяла линейно увеличивать производительность системы в пределах до 8 -ми процессоров. Пакетная организация системной шины, уменьшая количество взаимных блокировок, позволяет довести количество процессоров в системе до 16-ти. Технология crossbar, т.е. когда элементы вычислительной системы коммутируются напрямую друг с другом по протоколу точка-точка, позволила довести количество процессоров до 72-х. Однако, с увеличением количества коммутируемых элементов системы происходит резкий рост сложности crossbar и, как следствие, рост цены устройства.

2.Увеличение количества процессоров усложняет логическую часть вычислительной системы, которая отвечает за работу с кэшем, в частности за когерентность, что

также влияет на производительность и цену системы.

Совершенствование архитектур SMP: переход от шинной архитектуры к системам с коммутацией.

Примеры компьютеров с SMP архитектурой:

•HP 9000 (до 32 процессоров),

•Sun HPC 100000 (до 64 проц.),

•Compaq AlphaServer (до 32 проц.)