- •А. Аппаратное обеспечение компьютеров

- •1. Раздел "Основы теории компьютеров"

- •2. Минимизация булевых функций с помощью диаграмм Вейча.

- •3. Определение и применение базиса при построении произвольных функций алгебры-логики.

- •4. Сложение и вычитание чисел с фиксированной запятой.

- •5. Умножение чисел с плавающей запятой.

- •6. Форматы команд.

- •7. Схема выполнения машинной двухадресной команды типа "Регистр-память" на однопроцессорном компьютере.

- •8. Схема выполнения машинной двухадресной команды типа "Регистр-регистр" на однопроцессорном компьютере.

- •2. Раздел "Архитектура вычислительных систем"

- •1. Архитектура кэш-памяти. Ассоциативное распределение информации в кэш-памяти.

- •2. Архитектура кэш-памяти. Прямое распределение (отображение) информации в кэш-памяти.

- •3. Архитектура векторного блока супер-ЭВМ CYBER-205. Особенности её конвейеров, обеспечивающие механизм "зацепления команд".

- •4. Векторные процессоры: структура аппаратных средств.

- •5. Пять основных архитектур высокопроизводительных ВС, их краткая характеристика, примеры.

- •6. SMP архитектура. Достоинства и недостатки. Область применения, примеры ВС на SMP.

- •7. MPP архитектура. История развития. Основные принципы. Концепция, архитектура и характеристики суперкомпьютера Intel Paragon.

- •8. Кластерная архитектура. Проблема масштабируемости. Примеры.

- •10. Понятие конвейера. "Жадная" стратегия. Понятие MAL в теории конвейера.

- •3. Раздел "Схемотехника ЭВМ"

- •1. Этапы проектирования комбинационных схем на примере дешифратора на 4 выхода: определение, таблица истинности, функция, логическая схема. Увеличение разрядности до 16-ти выходов.

- •2. Этапы проектирования комбинационных схем на примере мультиплексора 4-1: определение, таблица истинности, функция, логическая схема. Увеличение разрядности до 16-1.

- •3. Этапы проектирования комбинационных схем на примере схем сравнения двухразрядных слов: определение, таблица истинности, функция, логическая схема. Схема сравнения четырёхразрядных слов на элементах "Исключающее ИЛИ".

- •6. Синтез многовыходных комбинационных схем. Этапы проектирования в базисе И-НЕ.

- •7. Триггерные схемы: определение, классификация, условные графические обозначения, динамические параметры. Обобщённая структура двухступенчатого триггера, диаграмма его работы, условное графическое обозначение, динамические параметры.

- •8. Синтез двухступенчатого триггера по заданной таблице внешних переходов: таблица истинности, минимизация, схема. Построить временную диаграмму для двух переключений триггера, определить максимальные задержки переключений.

- •9. Счётчики: определение, модуль счётчика, динамические параметры. Примеры суммирующего, вычитающего и реверсивного счётчиков: схемы, временные диаграммы.

- •10. Счётчики: определение, модуль счётчика. Организация цепей переноса: схемы, динамические параметры. (CP)

- •11. Синтез синхронных счётчиков с заданным модулем на заданном типе триггера (DV, JK).

- •Б. Программное обеспечение компьютеров

- •4. Раздел "Алгоритмы и структура данных"

- •1. Понятие логических структур данных. Отображение структуры данных в памяти вектором и списком. Типы списков. Определение, основные операции; особенности их реализации.

- •2. Стек и очередь: определение, основные операции. Особенности выполнений операций при реализации стека и очереди вектором.

- •3. Стек и очередь: определение, основные операции. Особенности выполнения операций при реализации стека и очереди списком.

- •4. Просматриваемая динамическая таблица-вектор: определение, основные операции, особенности их реализации.

- •5. Просматриваемая динамическая таблица-список: определение, основные операции, особенности их реализации.

- •6. Упорядоченная таблица-вектор: определение, основные операции, особенности их реализации.

- •7. Таблица произвольного доступа: определение, основные операции, отображение в памяти. Функция рандомизации, её назначение.

- •9. Перемешанная таблица, использующая перемешивание сложением: определение, основные операции, особенности их реализации.

- •10. Перемешанная таблица, использующая перемешивание сцеплением: определение, основные операции, особенности их реализации.

- •5. Раздел "Базы данных"

- •1. Системы с базами данных. Понятие системы управления базами данных СУБД. Функции СУБД.

- •2. Понятие независимости от данных. Трёхуровневая архитектура ANSI-SPARC. Сравнительная характеристика уровней.

- •3. Модель данных. Назначение моделей данных. Компоненты моделей данных. Классификация моделей данных.

- •5. База данных реляционного типа. Основные понятия и структура реляционной модели. Реляционные языки. Основные правила целостности реляционной модели.

- •6. Реляционная алгебра. Основные операции реляционной алгебры.

- •7. Язык SQL. Операторы определения и манипулирования данными. Выборка данных из таблиц.

- •8. Модель данных "сущность-связь". Основные концепции и способы их представления на диаграммах. Современные методологии построения моделей "сущность-связь".

- •9. Нормализация отношений. Цель нормализации. Приведение к нормальным формам.

- •10. Жизненный цикл приложения баз данных. Основные фазы проектирования базы данных.

- •6. Раздел "Операционные системы"

- •1. Файловые системы современных операционных систем. Интерфейс пользователя для работы с файловой системой.

- •2. Принцип защиты данных в операционных системах. Управление правами доступа к файлам.

- •3. Способы группирования команд в операционных системах. Командные файлы. Программные каналы, конвейеры команд.

- •4. Обзор возможностей командных процессоров (оболочек) операционных систем.

- •5. Принципы организации многозадачного режима в операционных системах.

- •6. Коммуникационные средства многопользовательских операционных систем.

- •7. Генерация, конфигурирование, настройка операционной системы на потребности конкретного пользователя.

- •8. Средства и способы обеспечения многопользовательского режима в операционных системах.

- •9. Понятие процесса. Управление процессами в операционной системе UNIX.

- •10. Понятие программного канала. Средства управления программными каналами.

3. Способы группирования команд в операционных системах. Командные файлы. Программные каналы, конвейеры команд.

Воперационных системах команды можно разделить на несколько основных групп:

•команды для работы с деревом каталогов;

•команды для работы с файлами;

•команды ввода/ вывода;

•информационные команды;

•команды управления правами доступа.

Для хранения и выполнения последовательности команд используются командные файлы (shellпроцедуры).

Shellпроцедура – это обычный файл, содержащий команды системы UNIX, а также дополнительные команды, позволяющие программисту создавать ветвящиеся участки и циклы.

Для выполнения shellпроцедуры необходимо иметь право доступа к этому файлу на чтение и выполнение. Для обращения к shellпроцедуре из командной строки необходимо ввести имя shellпроцедуры и ряд параметров, если это необходимо.

$ <имя shellпроцедуры><параметр1>< параметр2>

Каждому аргументу, передаваемому в shellпроцедуру из командной строки, ставится в соответствие порядковый номер от 1 до 9. Если порядковый номер двузначный, то он должен быть заключен в фигурные скобки {}. Имени процедуры ставится в соответствие порядковый номер 0.

В shell данные могут передаваться одним из 3-х способов:

1.через переменные среды;

2.через аргументы командной строки;

3.с помощью команды read.

Команда shift [n] сдвигает все аргументы на n позиций влево, если n не указано, то на одну позицию и уменьшает значение переменной # (количество передаваемых аргументов) на n.

Команда read <переменная> [переменная] в процедуре передает значения переменных во время работы этой процедуры, причем вводимые пользователем значения будут присваиваться указанным переменным.

Конвейер позволяет напрямую использовать вывод одной команды в качестве ввода другой команды без использования промежуточного файла. Конвейер обозначается |. <команда1> |< команда2> |< команда3> Количество команд не ограничено. Самая первая команда в конвейере должна в

нормальном режиме выводить информацию в потока stdout. Самая последняя – принимать информацию из потока stdin. Все промежуточные команды в конвейере должны принимать информацию из стандартного потока ввода и передавать в стандартный поток вывода. Такие команды называются фильтром.

Основной принцип работы программного канала состоит в буферизации байтового вывода одного процесса и обеспечении возможности чтения содержимого программного канала другим процессом в режиме FIFO (т.е. первым будет прочита н байт, который раньше всего записан).

В системе UNIX широко используется механизм подстановки имен по некоторому образцу (шаблону). Для подстановки имен используются специальные символы генерации:

? соответствует любому одному символу, кроме лидирующей точки; [] определяет группу символов; - определяет принадлежность заданному диапазону;

! отрицание заданного символа или группы символов;

*любое кол-во любых символов за исключением лидирующей точки.

Вфайлах, имена которых начинаются с точки, точка должна быть указана явно.

Конвейеры. Знаки | || &&

Конвейером - называют последовательность команд в одной командной строке, разделенных одним из перечисленных выше знаков, в которой вывод команды слева от знака конвейера передается на ввод команды справа от знака конвейера.

Ls-lisort – сортировка содержимого текущего каталога Вывод команды ls подаётся на вход команды lisort

Программные каналы.

При работе конвейера у всех его команд должен быть единый порождающий процесс, что не всегда удобно, так как это не п озволяет обмениваться данными программам различных пользователей. Для этого служат FIFOфайлы (программные каналы). Должен быть создан до начала работы с ним с помощью mknod. На FIFO-файл распространяются все правила установки прав доступа для обычных файлов.

Отличается FIFO файл от остальных тем, что его содержимое сохраняется строго от момента записи в него со стороны источника до момента считывания со стороны приемника.

Подстановка команд $ (<команда>) pwd /home/uset2

curdir=$(pwd) echo $curdir

Командные файлы (Unix – Shell procedure).

Возможности интерпретатора shell значительно более широкие, чем интерпретация команд.

Интерпретатор, в частности, выполняет функции инициализации (настройку) при вхождении пользователя в систему. Информацию для настройки shell получает при выполнении командного файла /etc/profile, командных файлов из системного каталога /config/profiles, а также командного файла .profile , если он помещен в начальный каталог пользователя.

Следующей рассматриваемой здесь функцией shell является обработка операторов языка shell, который по своим возможностям приближается к высокоуровневым алгоритмическим языкам программирования. Операторы языка shell позволяют создавать собственные программы. В программах могут использоваться любые команды командного языка, в том числе и последующей компоновки, так как shell, обрабатывающий их, является транслятором интерпретирующего, а не компилирующего типа. Процедура - аналог командного файла в MS-DOS, но с несравнимо более широкими возможностями. Здесь же отметим, что операторы могут быть использованы как в теле процедуры, так и выполненны независимо как обычные команды в диалоговом режиме Такие программы, а также командные файлы, содержащие их, называют shellпроцедурами или shell-файлами.

Процедура формируется и обрабатывается как обычный текстовый файл. Проверенный и отлаженный shell-файл может быть вызван на исполнение одним из трех способов:

$ sh -c "shfil" |

<NewLine> или |

|

$ sh shfil |

<NewLine> или |

|

$ chmod u+x shfil |

<NewLine> |

|

$ shfil |

<NewLine> |

|

Впервом и втором случаях по команде sh вызывается вторичный интерпретатор shell, и

вкачестве аргумента ему передается командная строка, содержащая имя файлапроцедуры shfil, находя щегося в текущем каталоге. Третья форма предполагает, что файл-процедура новый и его надо сначала сделать выполняемым.

Процедуре при ее запуске могут быть переданы аргументы. В общем случае командная строка вызова процедуры имеет следующий вид:

$ имя_процедуры arg1 arg2 ... <NewLine>

$ _

Каждому из девяти первых аргументов командной строки в тексте процедуры соответствует один из позиционных параметров: $1, $2, ..., $9 соответственно. Параметр $0 соответствует имени самой процедуры, т.е. первому полю командной строки. К каждому из 10 первых аргументов можно обратиться из процедуры, указав в нужном месте ее текста позиционный параметр необходимого аргумента.

4. Обзор возможностей командных процессоров (оболочек) операционных систем.

(ОС, Лекция 24.11.2003)

Основы Shell:

Shell, с одной стороны, представляет собой интерпретатор команд, который, как правило, хранится в каталоге:

/usr/bin/ksh |

Korn Shell |

/usr/bin/bash |

Bash Shell |

/usr/bin/csh |

C Shell |

/usr/bin/sh |

Posix Shell |

/usr/old/bin/sh |

Borne shell |

...с другой стороны, shell - это язык программирования, позволяющий выполнять любые действия, которые позволяет выполнять языкC. Базовым shell'ом с минимальными возможностями является borne-shell.Всеостальныеоболочкивключаютвозможностиborne-shell'а.

ОсновныефункцииоболочеквUNIX:

•Исполнение команд. Находит команду и выполняет для нее соответствующую программу,подставляетзначенияпеременных.

•Установка среды.

•Заданиепеременныхи замена переменных

•Подстановка команд (установка псевдонимов командспомощью командalias/unalias).

•Генерацияимён файлов.Формируетимена файлов,используясимволыгенерации

•Выполняетперенаправлениеввода-вывода

•Выполняетподстановкурезультатоввыполнениякоманд

•Реализует конвейеры

•Интерпретация программ.Поддерживает интерпретируемый программный интерфейс, включаяпроверки,ветвленияициклы.

•Буферирование команд (кроме оболочки Borne-Shell). Shell сохраняет команды, которые вводит пользователь, в некотором файле предыстории. History выводит на экран последние 16 команд. Таким образом осуществляется буферирование команд с возможностью повторного ввода, а так же редактирование командной строки с помощью редактора VI (для этого должна быть установлена переменная среды EDITOR=vi, установка командой export EDITOR).

Рассмотрим реализациюнекоторыхизэтихвозможностейподробнее:

1)КомандывShell:

Различают2типакоманд:

•Внутренниекомандыshell.Примеры: set, while,is, for

•Команды, которые интерпретируются shell. Примеры: ls, more, pwd. Команды UNIX

находятся спомощью переменнойсредыPATH.

КомандыUNIX могут иметь те же имена,чтои встроенныекомандыshell'а: в этом случае для доступа к командам UNIX пользователь должен явно указывать полное маршрутное имя команды. Как

правило,всекомандыв системеUNIX хранятсяв 4-х основныхкаталогах:

/sbin

/user/bin

/usr/local/bin

/usr/contrib/bin

Дляпоисканужнойкомандыв системепредусмотренакоманда: whereis <имя команды>

Этакомандавыдаётнаэкранполноеимякаталога,содержащегоуказаннуюкоманду.

Установкапсевдонимовкоманд:

Допускается установка/снятие псевдонимов команд командами alias/unalias. Формат команды:

alias <имя>=<строка>

Пример:

alias dir=ls

2)Средапользователя

Среда пользователя описывает сеанс работы пользователя с системой для программ, которые запускает пользователь на выполнение. Среда пользователя содержит:

•маршрутное имя начального кат-га пользователя

•под каким именем вошел пользователь

•где shell будет искать команды и т.д.

Среда пользователя может быть отображена на экран командой env.

3)Стартовыефайлыshell:

При входе в систему для формирования среды и выполнения других необходимых действий

выполняютсяспециальныепроцедуры,которыеназываютсястартовымипроцедурамиshell.

.profile

Этот файл позволяет пользователю определить или настроить переменные среды, характеристики терминала,атакжевыполнить любоеприложениепривходев системы.

Если.profile содержиткоманду exec <приложение>

то пользователь не получит приглашение со стороныshell'а, а по завершении указанного приложения выйдетизсистемы.

Общесистемный стартовый файл(выполняется для всех пользователей, работающих сBorne, Korn

илиPosix-shell'ом):

/etc/profile

Содержимое общесистемного стартового файла формируется системных администратором и обычному пользователю не разрешается менять его содержимое.

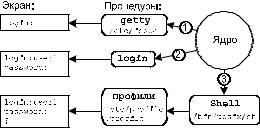

На рисунке представлены функции процедур, выполняющихся при входе пользователя в систему. Выполнениеихв совокупностиназываетсяавторизациейпользователя. АвторизацияUNIX включает3 этапа:

1.Getty - выводит на экран содержимое файла/etc/issue. Выдаёт приглашение login. Запускает процессlogin.

2.Login - определяет допустимость введённого имени и пароля и( проверяет их на соответствие в файле etc/passwd). Если запись есть, делает текущим начальный каталог пользователя и запускаетshell

3.Shell - выполняет /etc/profile (общесистемный командный файл), а затем.profile (настраивает среду конкретного пользователя, содержится в домашнем каталоге пользователя) и выводит приглашение shell. Таким образом выполняется настройка параметров среды пользователя.

4)Хранимыепеременныевshell:

ВUNIX различаютнескольковидовпеременных:

•локальныепеременные

•программных кодshell

•переменные среды

ВShell встроеныдве области переменных:

•областьлокальныхпеременных;

•среда.

Установка переменных shell: Для установки переменной необходимо указать имя переменной и значение(<имя>=<значение>).Особенностизаданияпеременных:

•принаписаниинедопускаетсяпробелов

•имена переменных начинаются с букв латинского алфавита и могут содержать буквы,

цифрыи символыподчёркивания,ограничениянадлинуимённет.

Shell хранит переменные или в локальной области пользователя, или в среде. Для передачи

переменныхиз локальной областив средунеобходимовыполнить командуexport. Пример:

EDITOR=vi export EDITOR

Пример оболочек: