- •3. Основные понятия теории информации. Энтропия. Количество информации, передаваемое при равновероятном и неравновероятном распределении символов в сообщений.

- •4. Понятие дискретного сигнала и цифрового сигнала. Значащая позиция, значащий момент, единичный интервал, значащий интервал, единичный элемент.

- •5. Скорость передачи информации и скорость модуляции. Стартстопный метод передачи. Виды модуляции.

- •6. Изохронные и анизохронные сигналы, синхронные и асинхронные дискретные каналы. Скорость модуляции. Скорость передачи информации при различной кратности модуляции.

- •7. Структура сетей передачи дискретных сообщений. Семиуровневая структура взаимодействия открытых систем. Протоколы и интерфейсы.

- •8. Коммутация в сетях пдс. Виды коммутации. Коммутация с запоминанием. Прозрачность сетей пдс.

- •9. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Коммутация значащих моментов. Синхронные и асинхронные методы передачи и коммутации дискретных сигналов.

- •10. Дейтаграммный и виртуальный метод коммутации пакетов. Основные преимущества и недостатки методов коммутации дискретных сигналов.

- •12. Ввод стартстопных сигналов в цифровой синхронный тракт. Синхронное и асинхронное сопряжение цифровых систем передачи дс.

- •13. Пропускная способность среды передачи. Вывод формулы Найквиста. Формула Найквиста в случае многократной модуляции. Относительная скорость модуляции.

- •14. Устройства преобразования сигнала и их виды. Назначение упс.

- •15. Каналы тч и их характеристики ачх, фчх, гвз. Влияние отклонений характеристик каналов тч от стандартных на искажения передаваемых сигналов.

- •16. Телеграфные каналы. Электронный телеграфный аппарат. Телеграфные сети и коммутационные узлы.

- •17. Факсимильная связь. Современные средства факсимильной связи.

- •Недостатки телефаксов

- •Новая аппаратура факсимильной связи

- •18. Помехи в каналах пдс и борьба с ними.

- •19. Методы модуляции. Модемы.

- •20. Устройства защиты от ошибок. Расширенный канал передачи данных. Кодирование и декодирование. Равномерные, неравномерные, приводимые и неприводимые коды.

- •21. Простые и корректирующие коды. Хэмминговое расстояние и вес кодовой комбинации. Контроль по четности.

- •22. Вероятность ошибочного приема кодовых комбинаций при передаче информации простыми кодами.

- •23. Простейшие коды с обнаружением ошибок. Код с четным числом единиц. Коды с постоянными весами. Вероятности необнаруженной ошибки.

- •24. Корректирующие коды, проверочные и информационные элементы. Корректирующая способность кода. Соотношения между кратностью обнаруженных и корректируемых ошибок и Хэмминговым расстоянием кода.

- •25. Принципы построения корректирующих кодов. Хэммингово расстояние. Коэффициент избыточности и коэффициент обнаружения.

- •26. Код Хэмминга. Синдром ошибки. Вероятность приема комбинации с ошибкой и вероятность необнаруженной ошибки.

- •27. Классификация кодов. Итеративный код. Хэммингово расстояние итеративного кода и исправляющая способность.

- •28. Циклические коды. Синдром ошибки циклического кода. Операции над полиномами циклического кода и их особенности. Производящие полиномы циклических кодов.

- •29. Принцип формирования циклических кодов из информационных комбинаций передаваемых последовательностей. Обнаружение ошибок при циклическом кодировании.

- •30. Передача дискретной информации в телефонных сетях общего пользования.

- •31. Передача дискретных сообщений в системах сотовой телефонной связи.

- •32. Протоколы канального уровня окс №7, ppp

- •33. Системы с информационной и решающей обратной связью.

- •34. Свёрточные коды

- •35. Локальные и глобальные сети. Internet. Основные протоколы.

- •37. Формула Шеннона-Хартли.

18. Помехи в каналах пдс и борьба с ними.

Для

неискаженной передачи импульсов,

необходимо чтобы импульсы на входе

соответствовали импульсам на выходе.

Поскольку в реальных каналах идеальное

соответствие

не соблюдается, сигнал на выходе канала

отличается от сигнала на его входе,

причем различают детерминированные и

случайные изменения сигнала.

не соблюдается, сигнал на выходе канала

отличается от сигнала на его входе,

причем различают детерминированные и

случайные изменения сигнала.

Детерминированные изменения определяются структурой канала и заключается в определенном изменении масштаба сигнала (усиление и затухание), смещении во времени (задержка) и изменение формы (искажения). Т.к. задержка принципиально не может быть уменьшена, а изменение масштаба компенсируется усилением или ослаблением сигналов с помощью АРУ систем передачи, основное рассмотрение приходится на искажения. Их можно разделить на линейные и нелинейные. К первым относятся искажения, вызываемые наличием отклонений АЧХ и ФЧХ. Нелинейные искажения возникают в канале ТЧ и вследствие зависимости его остаточного затухания от уровня входного сигнала и за счет нелинейности амплитудной характеристики группового тракта. Борьба: нормирование суммарной мощности группового сигнала во избежание перегрузки линейных усилителей, ограничивается допустимое количество каналов ТЧ, так же применяется коррекция АЧХ и ФЧХ.

В каналах связи действуют как аддитивные помехи, т.е. случ. процессы, накладывающиеся на передаваемый сигнал, так и мультипликативные помехи, выражающиеся в случ. изменениях характеристик канала.

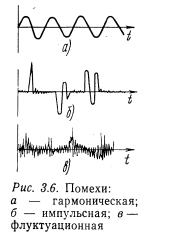

Аддитивные помехи содержат 3 составляющие: сосредоточенную по частоте (гармоническую), сосредоточенную во времени (импульсную) и флуктуационную.

Случайные изменения сигнала определяются помехой, действующей в канале. Помеха – случайное воздействие на сигнал в канале связи, препятствующее правильному приему сигналов.

Импульсная помеха представляет собой последовательность кратковременных импульсов, разделенных интервалами, превышающими время переходных процессов в канале. Флуктуационную помеху можно представить как последовательность непрерывно следующих один за другим импульсов, имеющую широкий спектр, выходящий за пределы полосы пропускания канала.

Гармонические помехи – гармоники частоты 50 ГЦ. Наводки ВЧ радиостанций, грозовые разряды, искрения разрядников на линии электропередач, плохие контакты переключения оборудования резерва и т.д. Флуктуационные помехи – случайные отклонения тока в п/п элементах, шумы резисторов, взаимное влияние цепей. Мультипликативные помехи – изменение остаточного затухания из – за температуры, плохая работа АРУ, неполная компенсация и ошибочная работа корректоров ФЧХ, плохие контакты в тракте (джиттер, вандер).

Значительное улучшение качества канала связи, особенно при организации связей большой протяженности или использование сравнительно высоких скоростей передачи, достигается включением в канал дополнительных устройств — регенеративных трансляций и фазовых корректоров.

19. Методы модуляции. Модемы.

Основным предназначением модемов является доступ абонентов к существующим внешним каналам передачи данных. В качестве канала абонентского доступа может городская телефонная сеть, сети кабельного телевидения, радио, мобильные и спутниковые телесистемы.

Подключение к сетям передачи данных по телефонным каналам может осуществляться в форме коммутируемого доступа или по выделенной линии. В первом случае модем абонента «снимает трубку» и устанавливает соединение с провайдером путём набора телефонного номера, закреплённого за модемным пулом. При наличии свободного канала один из модемов провайдера устанавливает соединение с оконечным модемом (коммутация), и абонент получает доступ к сети передачи данных. Обмен информацией между модемами пользователя и провайдера производится в аналоговой форме со скоростью до 56 Кбит/с. по голосовому спектру частот (300 – 3400 Гц).

В отличие от коммутируемого соединения выделенная линия является постоянным соединением, устанавливаемым исключительно между двумя одними и теми же точками. Частотная полоса, используемая для передачи данных, существенно шире той, что используется для передачи речевого сигнала, и поэтому для обозначения доступа по выделенной линии часто используется термин «широкополосный доступ». В настоящее время наибольшую популярность среди широкополосных решений приобрела цифровая абонентская линия (ЦАЛ, DSL). Её основное преимущество заключается в том, что передача данных осуществляется по традиционным медным телефонным парам с использованием неголосового частотного спектра. Модем абонента устанавливает связь с заранее выделенным для только для него портом мультиплексора телефонной компании, через который проходят данные и голосовой поток.

Существует несколько технологий реализации цифровой абонентской линии: ADSL (асимметричная ЦАЛ), ADSL2, SDSL (симметричная ЦАЛ), VDSL (ЦАЛ с очень высокой скоростью передачи).

В зависимости от типа канала передачи данных и ряда других условий (качества линии и др.) современные модемы для коммутируемого доступа используют частотную, фазоразностную и многопозиционную амплитудно-фазовую модуляцию.

Амплитудная модуляция сама по себе не применяется из-за чувствительности к ошибкам, вызываемым помехами и замираниями сигнала.

При частотной модуляции значениям нуля и единицы соответствуют свои частоты сигнала при неизменной его амплитуде. Частотная модуляция весьма помехоустойчива, поскольку искажению при помехах подвергается в основном амплитуда сигнала, а не частота. При этом достоверность демодуляции, а значит и помехоустойчивость тем выше, чем больше периодов сигнала попадает в бодовый интервал. Однако увеличение бодового интервала снижает скорость передачи информации. Поэтому область применения частотной модуляции — низкоскоростные, но высоконадежные стандарты, позволяющие осуществлять связь на каналах с большими искажениями амплитудно-частотной характеристики. Частотная модуляция эффективна при передаче данных со скоростью, не превышающей 1200 Бит/с.

При фазоразностной модуляции в зависимости от значения информационного элемента изменяется фаза сигнала при неизменных амплитуде и частоте. При этом каждому информационному элементу ставится в соответствие не абсолютное значение фазы, а ее изменение относительно предыдущего значения. Если информационный элемент - двойной бит, то в зависимости от его значения (00, 01, 10 или 11) фаза сигнала может измениться на 90, 180, 270 градусов или не измениться вовсе. Фазовая модуляция наиболее информативна, однако если число кодируемых битов выше трех (8 позиций поворота фазы), резко снижается помехоустойчивость. Поэтому на высоких скоростях применяются комбинированные амплитудно-фазовые методы модуляции.

Многопозиционную амплитудно-фазовую модуляцию называют еще квадратурной амплитудной модуляцией. Здесь изменяются и фаза, и амплитуда сигнала, что позволяет увеличивать число кодируемых битов. Поток данных x(t) расщепляется на два потока битов a(t) и b(t), первый из которых модулирует сигнал cos(ωt), а второй — sin(ωt), где величина ω связана с несущей частотой соотношением f=ω/2π. Затем оба промодулированных сигнала суммируются в сигнал x(t)=a(t)∙cos(ωt)+b(t)∙sin(ωt) и передаются по каналу связи. Составляющие модулирующих потоков данных используются для амплитудной модуляции каждого тонального сигнала. Эти сигналы (cos(ωt) и sin(ωt)) сдвинуты по фазе на 90 градусов, т. е. находятся в квадратуре.

D-link DIR-615 – используется OFDM и CCK.

OFDM является цифровой схемой модуляции, которая использует большое количество близко расположенных ортогональных поднесущих. Каждая поднесущая модулируется по обычной схеме модуляции (например, квадратурная амплитудная модуляция) на низкой символьной скорости, сохраняя общую скорость передачи. данных, как и у обычных схем модуляции одной несущей в той же полосе пропускания.

В стандарте 802.11g применяются 64 различные комплементарные последовательности, что позволяет кодировать 8 бит на один символ при скорости 11 Мбит/с и 4 бит на символ при скорости 5,5 Мбит/с. При этом символьная скорость составляет 1,385Ѕ106 символов в секунду при информационной скорости как 11, так и 5,5 Мбит/с.

Комплементарными принято называть такие последовательности, для которых сумма их автокорреляционных функций для любого циклического сдвига, отличного от нуля, всегда равна нулю. Последнее обстоятельство позволяет легко выделять эти последовательности на уровне шума, что в значительной степени увеличивает помехоустойчивость при передаче данных.

В стандарте IEEE 802.11b речь идет о 8-чиповых комплексных комплементарных последовательностях, содержащих элементы с четырьмя различными фазами, значения которых определяются последовательностью входных битов.

Элементы 8-чиповой CCK-последовательности образуются по формулам:

Значения фазы φ1 выбирается по первому дибиту, φ2 — по второму, φ3 — по третьему и φ4 — по четвертому. Таким образом, для однозначного определения СCК-последовательности требуется 8 бит входных данных. Обратите внимание, что фаза φ1 присутствует во всех членах последовательности. Практически это означает сдвиг по фазе всех членов последовательности на одно и то же значение. По этой причине первый дибит данных задает сдвиг целого символа по фазе по отношению к фазе предыдущего переданного символа.