- •3. Основные понятия теории информации. Энтропия. Количество информации, передаваемое при равновероятном и неравновероятном распределении символов в сообщений.

- •4. Понятие дискретного сигнала и цифрового сигнала. Значащая позиция, значащий момент, единичный интервал, значащий интервал, единичный элемент.

- •5. Скорость передачи информации и скорость модуляции. Стартстопный метод передачи. Виды модуляции.

- •6. Изохронные и анизохронные сигналы, синхронные и асинхронные дискретные каналы. Скорость модуляции. Скорость передачи информации при различной кратности модуляции.

- •7. Структура сетей передачи дискретных сообщений. Семиуровневая структура взаимодействия открытых систем. Протоколы и интерфейсы.

- •8. Коммутация в сетях пдс. Виды коммутации. Коммутация с запоминанием. Прозрачность сетей пдс.

- •9. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Коммутация значащих моментов. Синхронные и асинхронные методы передачи и коммутации дискретных сигналов.

- •10. Дейтаграммный и виртуальный метод коммутации пакетов. Основные преимущества и недостатки методов коммутации дискретных сигналов.

- •12. Ввод стартстопных сигналов в цифровой синхронный тракт. Синхронное и асинхронное сопряжение цифровых систем передачи дс.

- •13. Пропускная способность среды передачи. Вывод формулы Найквиста. Формула Найквиста в случае многократной модуляции. Относительная скорость модуляции.

- •14. Устройства преобразования сигнала и их виды. Назначение упс.

- •15. Каналы тч и их характеристики ачх, фчх, гвз. Влияние отклонений характеристик каналов тч от стандартных на искажения передаваемых сигналов.

- •16. Телеграфные каналы. Электронный телеграфный аппарат. Телеграфные сети и коммутационные узлы.

- •17. Факсимильная связь. Современные средства факсимильной связи.

- •Недостатки телефаксов

- •Новая аппаратура факсимильной связи

- •18. Помехи в каналах пдс и борьба с ними.

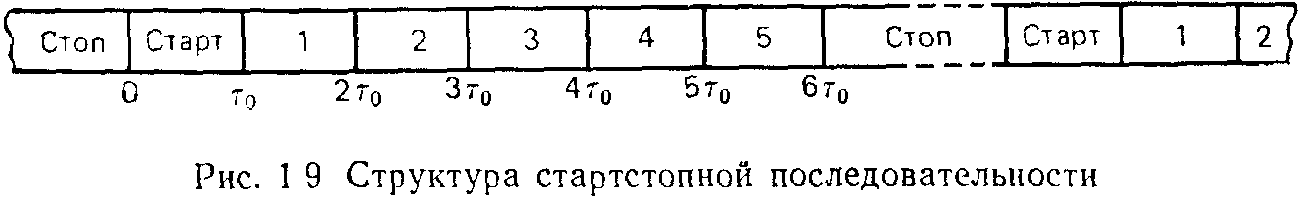

- •19. Методы модуляции. Модемы.

- •20. Устройства защиты от ошибок. Расширенный канал передачи данных. Кодирование и декодирование. Равномерные, неравномерные, приводимые и неприводимые коды.

- •21. Простые и корректирующие коды. Хэмминговое расстояние и вес кодовой комбинации. Контроль по четности.

- •22. Вероятность ошибочного приема кодовых комбинаций при передаче информации простыми кодами.

- •23. Простейшие коды с обнаружением ошибок. Код с четным числом единиц. Коды с постоянными весами. Вероятности необнаруженной ошибки.

- •24. Корректирующие коды, проверочные и информационные элементы. Корректирующая способность кода. Соотношения между кратностью обнаруженных и корректируемых ошибок и Хэмминговым расстоянием кода.

- •25. Принципы построения корректирующих кодов. Хэммингово расстояние. Коэффициент избыточности и коэффициент обнаружения.

- •26. Код Хэмминга. Синдром ошибки. Вероятность приема комбинации с ошибкой и вероятность необнаруженной ошибки.

- •27. Классификация кодов. Итеративный код. Хэммингово расстояние итеративного кода и исправляющая способность.

- •28. Циклические коды. Синдром ошибки циклического кода. Операции над полиномами циклического кода и их особенности. Производящие полиномы циклических кодов.

- •29. Принцип формирования циклических кодов из информационных комбинаций передаваемых последовательностей. Обнаружение ошибок при циклическом кодировании.

- •30. Передача дискретной информации в телефонных сетях общего пользования.

- •31. Передача дискретных сообщений в системах сотовой телефонной связи.

- •32. Протоколы канального уровня окс №7, ppp

- •33. Системы с информационной и решающей обратной связью.

- •34. Свёрточные коды

- •35. Локальные и глобальные сети. Internet. Основные протоколы.

- •37. Формула Шеннона-Хартли.

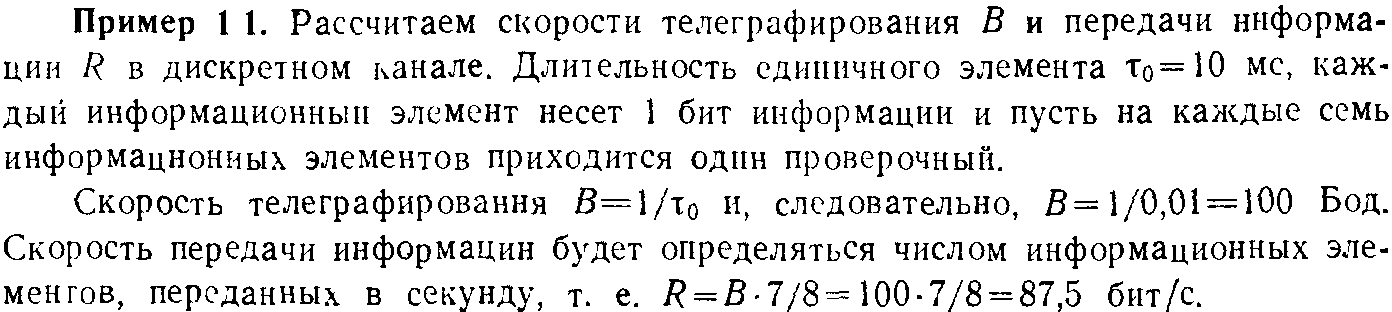

5. Скорость передачи информации и скорость модуляции. Стартстопный метод передачи. Виды модуляции.

Дискретный канал характеризуется скоростью передачи информации, измеряемой в битах в секунду (бит/с). Другая характеристика дискретного канала – скорость телеграфирования B, измеряемая в бодах. Она определяется числом единичных элементов, передаваемых в секунду. В технике ПД вместо термина скорость телеграфирования используется термин скорость модуляции.

Различают синхронную и асинхронную передачу дискретных сигналов. При синхронной передаче дискретного сигнала его ЗМ находятся в требуемом постоянном фазовом соотношении с ЗМ любого другого передаваемого сигнала сообщения. При асинхронной передаче дискретного сигнала его ЗМ могут находиться в любых фазовых соотношениях с ЗМ любого другого сигнала.

Простейшим

методом, позволяющим на приеме отделить

одну кодовую комбинацию от другой,

является введение в состав каждой

кодовой комбинации специальных элементов

в начале и конце комбинации. Элемент,

стоящий в начале кодовой комбинации,

называется стартовым, а в конце –

стоповым. Передаваемая таким образом

последовательность называется

стартстопной. Этот метод передачи

относится к асинхронным, т.к. передачу

любой кодовой комбинации можно начать

в любой момент.

Кратность модуляции равна двоичному логарифму значащих позиций сигнала. k = log2N.

6. Изохронные и анизохронные сигналы, синхронные и асинхронные дискретные каналы. Скорость модуляции. Скорость передачи информации при различной кратности модуляции.

Для изохронного сигнала любой значащий интервал времени равен единичному интервалу или их целому числу. Анизохронными называют сигналы, элементы которых могут иметь произвольную длительность, но не менее τ0MIN, другая их особенность – они могут отстоять друг от друга во времени на произвольном расстоянии.

Различают синхронные и асинхронные дискретные каналы. В синхронных ДК – каждый единичный элемент вводится в строго определенные моменты времени (для передачи только изохронных сигналов). По асинхронному каналу можно передавать любые сигналы – изохронные, анизохронные. Поэтому такие каналы называются прозрачными, или кодонезависимыми.

Скорость модуляции определяется числом единичных элементов, передаваемых в секунду. Измеряется в бодах. B = 1/τ, где τ – длительность единичного элемента.

По формуле Найквиста скорость модуляции определяется следующим выражением: B = 2*Δf, где Δf – полоса пропускания.

Для многократной модуляции скорость передачи информации: V = k*2Δf = 2Δf*log2N = B*log2N, где k – кратность модуляции, а N – количество значащих позиций сигнала.

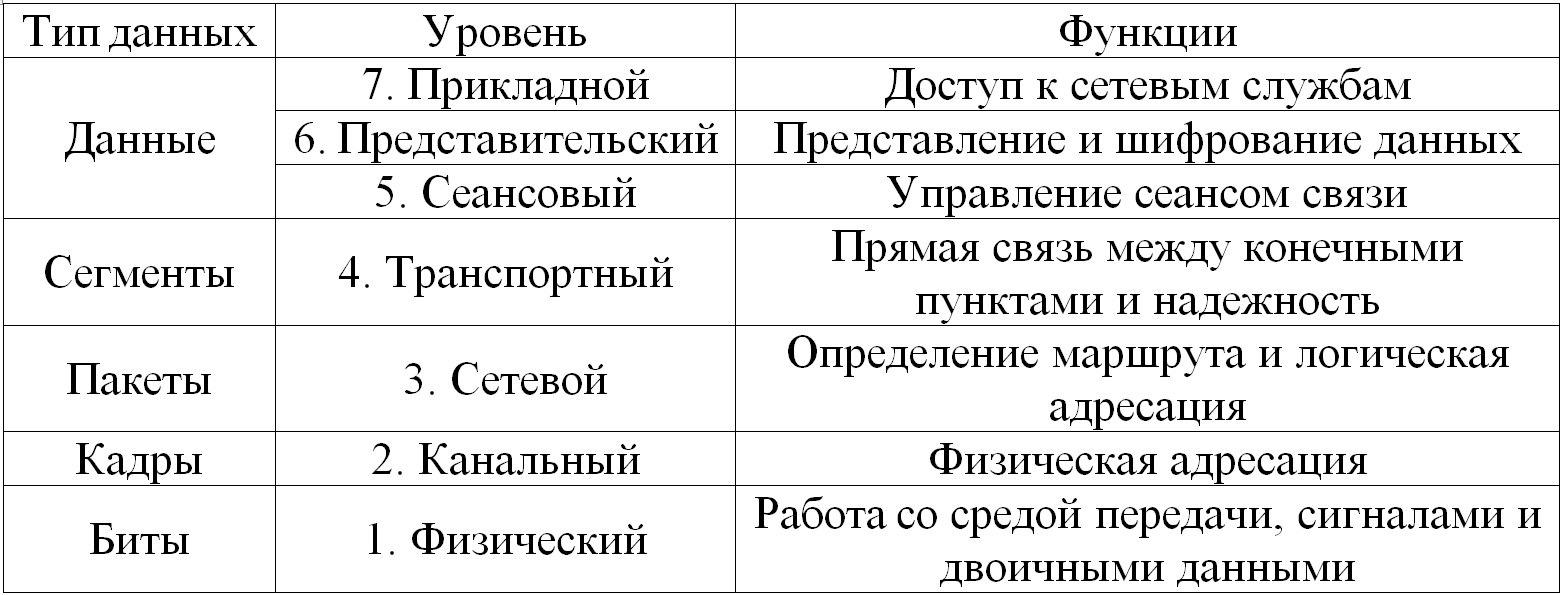

7. Структура сетей передачи дискретных сообщений. Семиуровневая структура взаимодействия открытых систем. Протоколы и интерфейсы.

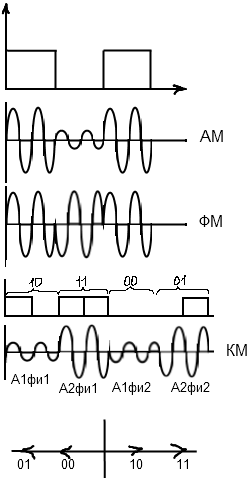

Сети связи - совокупность технических средств, обеспечивающих передачу и распределения сообщений. В зависимости от того, имеются или отсутствуют в сети специальные устройства коммутации, различают коммутируемые и некоммутируемые сети. Среди некоммутируемых сетей наиболее часто встречаются следующие способы организации сетей: «общая шина» (рисунок 3.5,а), «кольцо» (рисунок 3.5,б), полносвязная сеть («каждый с каждым») (рисунок 3.5,в). Подобные конфигурации наиболее характерны для компьютерных сетей.

В структурах общая шина и кольцо все участники сети используют общую среду распространения сигналов и имеют уникальные признаки, характерные только данному абоненту и называемому адресом. Этот адрес обязательно имеется в передаваемом сообщении, и по этому адресу принимающая сторона судит о том, ей или другому участнику сети предназначено это сообщение.

Рис.

3.5 Некоммутируемые сети:

а) общая

шина;

б) кольцо; в) полносвязная сеть

Рис.

3.5 Некоммутируемые сети:

а) общая

шина;

б) кольцо; в) полносвязная сеть

Достоинством таких сетей является простота организации. Недостатки - при обрыве линии связи в любом месте связь становится невозможной для целой группы пользователей. Кроме того, в таких сетях в любой момент времени может передавать сообщение только одна пара участников сети.

Организация сети по принципу «каждый с каждым» требует значительно большего количества соединительных линий. Но зато сеть отличается наилучшей оперативностью: в любой момент времени может быть установлена связь любой пары абонентов. В целом, такая сеть является более надежной: выход из строя одной линии вызовет нарушение связи только одной пары абонентов. Остальные участники сети будут продолжать работать в прежних условиях.

По указанным причинам перечисленные выше структуры организации сетей наиболее эффективно работают лишь при небольшом числе абонентов. С увеличением количества абонентов возрастает сложность организации таких сетей, либо уменьшается время, доступное каждому из абонентов для использования общих ресурсов, либо с ростом числа абонентов стремительно возрастает количество и длина линий, их соединяющих.

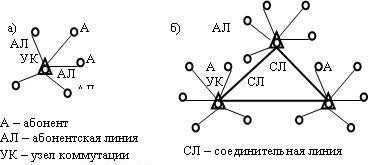

При увеличении количества участников сети наиболее эффективными оказываются коммутируемые сети. В таких сетях абоненты разбиваются на группы, и в каждой группе каждый из абонентов соединяется со специальным узлом коммутации линиями связи, называемые абонентскими линиями. В узлах коммутации потоки от отдельных абонентов объединяются и передаются на другие узлы коммутации по линиям связи, называемые соединительными линями, и способными переносить большие, чем абонентские линии, объемы информации. Общая длина необходимых линий связи в таких сетях сокращается.

При введении специального устройства - узла коммутации - может быть уменьшено количество необходимых линий для соединения абонентов и их общая длина. При этом сеть сохраняет высокую оперативность и достаточно высокую надежность, связанную с нарушениями в работе линий связи: при обрыве абонентской линии связи лишь один пользователь получает отказ в услугах связи. Но в таких структурах высокая ответственность ложится на узлы коммутации: нарушения в его работе могут привести к срыву связи всей сети.

Простейшая коммутируемая сеть имеет один узел коммутации. Такую структуру сети называют радиальной, или «звезда» (рисунок 3.6,а). При увеличении числа пользователей сети более эффективной оказывается радиально-узловая структура (рисунок 3.6,б).

В коммутируемой сети для обеспечения передачи сообщений, предназначенных конкретному пользователю, оконечные аппараты абонентов предварительно связываются с помощью узлов коммутации и соединительных линий. Электрическая цепь (канал), состоящая из нескольких участков, называется соединительным трактом.

Рис.

3.6 Коммутируемые сети:

а) радиальные;

б) радиально-узловые

Рис.

3.6 Коммутируемые сети:

а) радиальные;

б) радиально-узловые

Физический уровень получает пакеты данных от вышележащего канального уровня и преобразует их в оптические или электрические сигналы, соответствующие 0 и 1 бинарного потока. Эти сигналы посылаются через среду передачи на приемный узел. Механические и электрические/оптические свойства среды передачи определяются на физическом уровне и включаютя:

Тип кабелей и разъемов

Разводку контактов в разъемах

Схему кодирования сигналов для значений 0 и 1

К числу наиболее распространенных спецификаций физического уровня относятся:

EIA-RS-232-C, CCITT V.24/V.28 - механические/электрические характеристики несбалансированного последовательного интерфейса.

EIA-RS-422/449, CCITT V.10 - механические, электрические и оптические характеристики сбалансированного последовательного интерфейса.

IEEE 802.3 -- Ethernet

IEEE 802.5 -- Token ring

Канальный уровень обеспечивает создание, передачу и прием кадров данных. Этот уровень обслуживает запросы сетевого уровня и использует сервис физического уровня для приема и передачи пакетов. Спецификации IEEE 802.x делят канальный уровень на два подуровня: управление логическим каналом (LLC) и управление доступом к среде (MAC). LLC обеспечивает обслуживание сетевого уровня, а подуровень MAC регулирует доступ к разделяемой физической среде.

Наиболее часто используемые на уровне 2 протоколы включают:

HDLC для последовательных соединений

IEEE 802.2 LLC (тип I и тип II) обеспечивают MAC для сред 802.x

Ethernet

Token ring

Frame relay

Сетевой уровень отвечает за деление пользователей на группы. На этом уровне происходит маршрутизация пакетов на основе преобразования MAC-адресов в сетевые адреса. Сетевой уровень обеспечивает также прозрачную передачу пакетов на транспортный уровень.

Наиболее часто на сетевом уровне используются протоколы:

IP - протокол Internet

IPX - протокол межсетевого обмена

X.25 (частично этот протокол реализован на уровне 2)

CLNP - сетевой протокол без организации соединений

Сеансовый уровень отвечает за организацию сеансов обмена данными между оконечными машинами. Протоколы сеансового уровня обычно являются составной частью функций трех верхних уровней модели.

Прикладной уровень отвечает за доступ приложений в сеть. Задачами этого уровня является перенос файлов, обмен почтовыми сообщениями и управление сетью.

К числу наиболее распространенных протоколов верхних уровней относятся:

FTP - протокол переноса файлов

TFTP - упрощенный протокол переноса файлов

Telnet

SMTP - простой протокол почтового обмена

SNMP - простой протокол управления сетью