- •5. Экономический цикл

- •11. Взаимосвязь безработицы и инфляции, Кривая Филипса

- •Эффект процентной ставки

- •Эффект реального богатства

- •Функции потребления и сбережения.

- •20. Инвестиции и уровень определяющий факторы чистых расходов на инвестиции

- •Основные цели фискальной политики

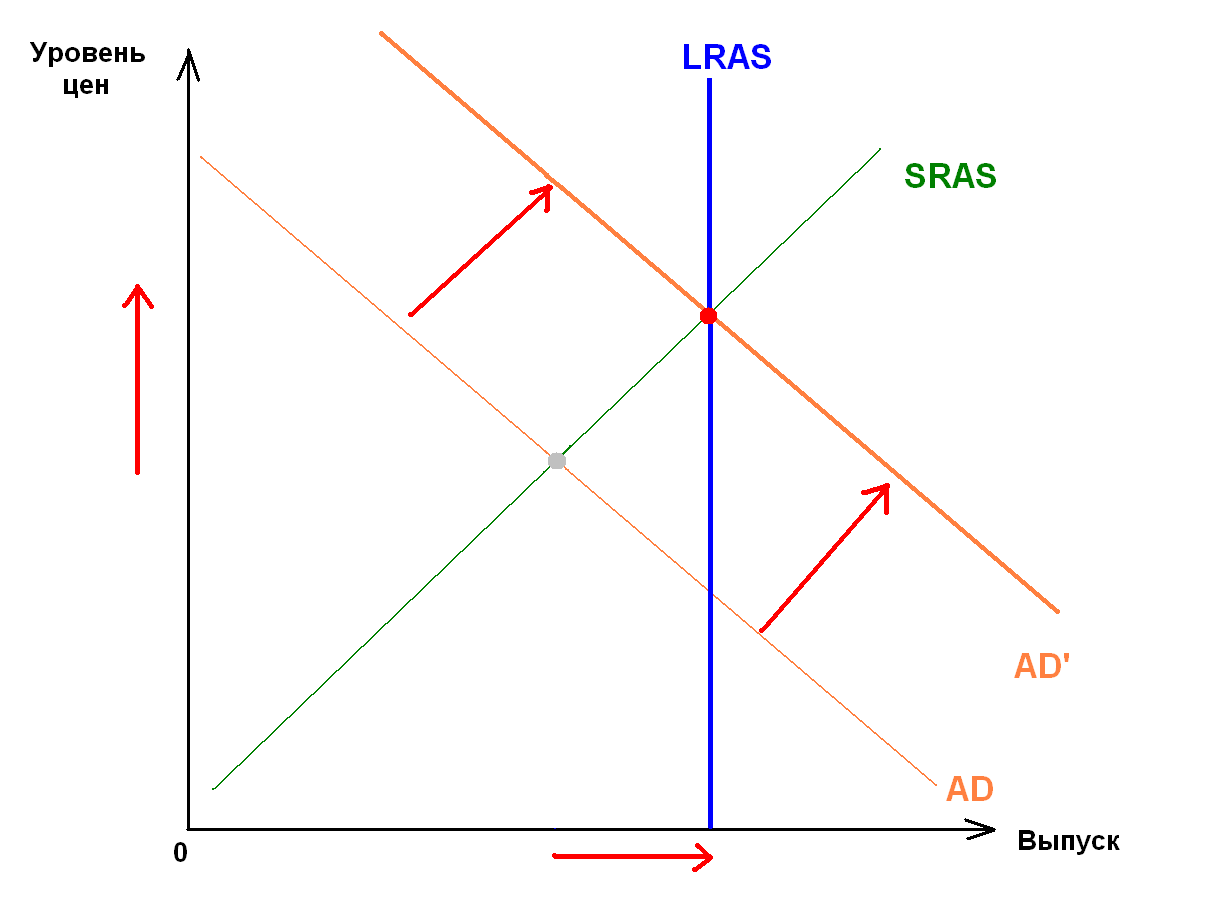

- •Влияние фискальной политики На совокупный спрос

- •На совокупное предложение

- •Недостатки фискальной политики Эффект «Crowding-out»

- •Другие недостатки

Функции потребления и сбережения.

Общеизвестно, что большая часть доходов домохозяйств идет на приобретение различных товаров и услуг, т. е. на потребление. Расходы на потребление — главный компонент ВВП. Потребление представляет собой часть доходов домохозяйств, которая непосредственно расходуется на товары и услуги. Второй составной частью располагаемого личного дохода домохозяйств являются сбережения. Сбережения — часть дохода, которая не потребляется, а накапливается. Несколько упрощенно можно сказать, что располагаемые доходы домохозяйств равны сумме потребления и сбережений: РЛД = Потребление + Сбережения, или Y = С + S, где С — потребление, S — сбережения.

Средняя склонность к потреблению — показатель, отражающий долю дохода, идущую на потребление:

APC = Расходы на потребление (С)/Располагаемый доход (Y)

Средняя склонность к сбережениям показывает долю дохода, сохраняемую домохозяйствами в форме сбережений:

APS = Расходы на сбережения (S)/Располагаемый доход (Y)

Предельная склонность к потреблению — показатель, отражающий долю прироста (сокращения) дохода домохозяйств, направляемую на потребление:

MPC = Изменение расходов на потребление (ΔC)/Изменение располагаемого дохода (Y)

Предельная склонность к сбережениям — показатель, отражающий долю прироста (сокращения) дохода, сберегаемую домохозяйствами:

MPS = Изменение расходов на сбережения (ΔS)/Изменение располагаемого дохода (Y)

Поскольку Y= C + S, то

![]()

20. Инвестиции и уровень определяющий факторы чистых расходов на инвестиции

инвести́ции — долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли[1][2]. Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) — кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

21. Инвестиции и доход......

Инвестиции в широком смысле – это предложение капитала в какое–либо дело путём приобретения ценных бумаг или непосредственного вклада в предприятие с целью получения прибыли или оказания влияния на дела предприятия. Выделяют финансовые и реальные инвестиции.

Экономисты рассматривают инвестиции в узком смысле слова, т.е. как затраты на воспроизводство и накопление средств производства и увеличение материальных запасов (сырья, материалов, готовой продукции, незавершённого производства и т.п.). Это расходы, связанные с долгосрочным вложением капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли хозяйства для расширения и обновления производства, введения новых технологий, материалов и т.п. с целью получения прибыли.

Наибольший удельный вес занимают инвестиции в основной капитал. Их значимость определяется тем, что они способствуют экономическому подъёму страны. По их объёму можно судить о состоянии общественного производства и величине чистого национального продукта (ЧНП), в который включаются только чистые инвестиции (без учёта амортизации). Когда растут чистые инвестиции, то растёт и ЧНП, и наоборот.

Если размер инвестиций общества не позволяет полностью возобновлять изношенный в процессе производства основной капитал, то оно «проедает» своё будущее, лишая себя положительных перспектив. Чистые инвестиции в этом случае будут величиной отрицательной. Нельзя назвать удовлетворительным и такое состояние общества, если его валовые инвестиции (Jg) только замещают изношенный физический капитал (т.е. личное потребление равно ЧНП), так как в этом случае чистые инвестиции равны нулю. Лишь при условии превышения валовых инвестиций над амортизационными расходами (т.е. личное потребление меньше ЧНП) можно говорить о положительной величине чистых инвестиций. Только в этом случае общество способно не только поддерживать существующий объём производства, но и расширять его, осуществляя экономический рост. Поэтому по величине инвестиций можно судить и о состоянии национальной экономики.

Размеры сбережений населения (S). Под совокупным сбережением понимают общий отложенный спрос потребителей, т.е. ту часть совокупного дохода, которая не потребляется, не расходуется, а сберегается. Ясно, что размер совокупных сбережении зависит, прежде всего, от уровня располагаемых доходов потребителей. При низком уровне располагаемых доходов сбережения будут либо очень небольшие, либо нулевые.

Та доля общего дохода, которая идёт на сбережения, называется средней склонностью к сбережению. А изменение величины сбережений, обусловленное изменением доходов, называют предельной склонностью к сбережениям (MSP).

При прочих равных условиях размер инвестиций находится в обратной зависимости от размера сбережений, т.е. здесь имеет место отрицательная функциональная зависимость (Jn = f(1/S). Однако данная зависимость более сложна, так как между инвестициями и сбережениями существует разрыв, обусловленный тем, что субъекты сбережений и инвестиций не совпадают: сбережения делаются населением, а инвестиции – предприятиями. Поэтому решения о сбережениях не совпадают с решениями о капиталовложениях. Не совпадают и мотивы, по которым население сберегает, а предприятия инвестируют средства: первые за счёт сокращения текущего потребления планируют увеличить потребление в будущем или застраховать себя от непредвиденных обстоятельств, а вторые – за счёт текущих инвестиций стремится получить более высокую прибыль и будущем. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что сбережения населения поступают инвесторам не прямо, а через посредников (кредитные учреждения), которые при этом имеют свои собственные экономические интересы. Следовательно, процесс сбережений и инвестиций может не совпадать также и во времени.

22. Эффект мультипликатора

ЭФФЕКТ МУЛЬТИПЛИКАТОРА — влияние изменения совокупных расходов на чистый национальный продукт, вызванное изменением в потреблении, в объеме инвестиций, чистом объеме налоговых поступлений, объеме правительственных расходов на товары и услуги или в объеме экспорта; суть эффекта заключается в том, что масштаб изменения чистого национального продукта превосходит в n раз величину изменения совокупных расходов; показатель n и называют мультипликатором.

Дословно мультипликатор означает «множитель». Суть эффекта мультипликатора состоит в следующем: увеличение любого из компонентов автономных расходов приводит к увеличению национального дохода общества, причем на величину большую, чем первоначальный рост расходов. Выражаясь образно, как камень, брошенный в воду, вызывает круги на воде, так и автономные расходы, «брошенные» в экономику, вызывает цепную реакцию в виде роста дохода и занятости.

Мультипликатор Кейнса (или мультипликатор накопления, множитель Кейнса) — коэффициент, равный обратной величине предельной склонности к сбережению (ПСС) — 1/ПСС или обратной величине разницы единицы и предельной склонности к потреблению (ПСП) — 1/(1-ПСП). Данный коэффициент показывает, насколько увеличится национальный доход в результате первоначальных инвестиций.

Первоначальные инвестиции порождают прирост национального дохода, поскольку лишь частично пойдут на сбережение, часть будет потрачена (потреблена), вследствие чего произойдет новый прирост национального дохода, но вновь меньший из-за откладываемых сбережений и так далее.

Рассмотрим на примере. Допустим, жители страны в среднем из 10 заработанных рублей проедают 8, а два кладут в банк. Их предельная склонность к сбережению равна 2/10 = 1/5.

Банк же те рубли, которые приносят жители, может выдать на кредиты. Сбереженные деньги вновь возвращаются в оборот. Домохозяйства, которые получили в банке кредиты, тратят их по своему разумению, а это значит продавцы в магазинах, к примеру бытовой техники, получают доход, равный сумме выданного кредита. Продавцы вновь из 10 заработанных рублей проедают 8, сберегая 2. Дальше все по кругу.

23. Равновесие и ЧНП в условиях полной занятости. Рецессионный разрыв. Инфляционный разрыв.

Рецессионный разрыв. Если фактический равновесный объем выпуска Y0 ниже потенциального Y* (рис, 3.25), то это означает, что совокупный спрос неэффективен, т. е. совокупные расходы недостаточны для обеспечения полной занятости ресурсов, хотя равновесие AD = AS достигнуто.

Рецессионный разрыв— величина, на которую должен возрасти совокупный спрос (совокупные расходы), чтобы повысить равновесный национальный продукт до уровня полной занятости. Чтобы преодолеть рецессионный разрыв и обеспечить полную занятость ресурсов, необходимо простимулировать совокупный спрос и «переместить» равновесие из точки А в точку В.

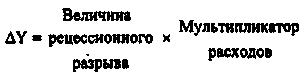

При этом приращение совокупного равновесного дохода (Y*-Yo) составляет:

Равновесие и ЧНП в условиях полной занятости. Инфляционный разрыв.

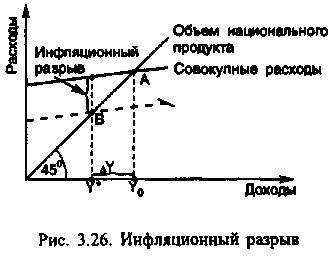

Если фактический равновесный уровень выпуска Yo больше потенциального Y*, это означает, что совокупные расходы избыточны. Избыточность совокупного спроса вызывает в экономике инфляционный бум: уровень цен возрастает потому, что фирмы не могут расширять производство адекватно растущему совокупному спросу, так как все ресурсы уже заняты (рис. 3.26).

И нфляционный

разрыв — величина, на которую должен

сократиться совокупный спрос (совокупные

расходы), чтобы снизить равновесный

объем национального продукта до уровня

полной занятости.

нфляционный

разрыв — величина, на которую должен

сократиться совокупный спрос (совокупные

расходы), чтобы снизить равновесный

объем национального продукта до уровня

полной занятости.

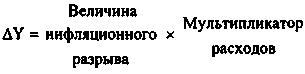

Преодоление инфляционного разрыва предполагает сдерживание совокупного спроса и «перемещение» равновесия из точки А в точку В2 (полная занятость ресурсов). При этом сокращение равновесного совокупного дохода (Yo - Y*) составляет:

24. Парадокс бережливости

Р ассмотрим

теперь понятие «парадокса бережливости».

Если экономика находится в состоянии

неполной занятости, увеличение

склонности к сбережению означает не

что иное, как уменьшение склонности

к потреблению.

ассмотрим

теперь понятие «парадокса бережливости».

Если экономика находится в состоянии

неполной занятости, увеличение

склонности к сбережению означает не

что иное, как уменьшение склонности

к потреблению.

Сокращение же потребительского спроса свидетельствует о том, что производители товаров не могут продавать свою продукцию. Производство начнет сокращаться, последуют массовые увольнения, падение доходов в целом и доходов различных социальных групп. Вот что является неизбежным результатом стремления больше сберегать. Нация в этом случае становится не богаче, а беднее.

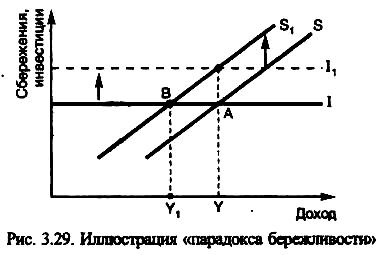

Рассмотрим «парадокс бережливости» на графической модели (рис. 3.29).

Предположим, что в исходном состоянии экономика находится в точке А. В ожидании спада домашние хозяйства начинают больше сберегать: S -> S1. Если инвестиции остаются на том же уровне (I), равновесие сместится в точку В, вызвав тем самым спад совокупного дохода от Y до Y1. Так как совокупный доход снизился, то и сбережения в точке В останутся теми же, что и в точке А. Если же одновременно с ростом сбережений возрастут и запланированные инвестиции (I -> I1, то равновесный уровень выпуска останется равным Y и спад производства не возникнет. Напротив, в структуре производства будут преобладать инвестиционные товары, что создает хорошие условия для экономического роста, но может относительно ограничить уровень текущего потребления населения. Возникает известная дилемма: либо экономический рост в будущем, либо отказ от ограничений в потреблении ценой ухудшения условий долгосрочного экономического роста.

25. Фискальная политика и ее влияние на уровень дохода

Ф иска́льная

(налогово-бюдже́тная) поли́тика —

правительственная политика, один из

основных методов вмешательства

государства в экономику с целью уменьшения

колебаний бизнес-циклов и обеспечения

стабильной экономической системы в

краткосрочной перспективе. Основными

инструментами фискальной политики

являются доходы и расходы государственного

бюджета, то есть: налоги, трансферты и

государственные закупки товаров и

услуг. Фискальную политику в стране

проводит правительство государства.

иска́льная

(налогово-бюдже́тная) поли́тика —

правительственная политика, один из

основных методов вмешательства

государства в экономику с целью уменьшения

колебаний бизнес-циклов и обеспечения

стабильной экономической системы в

краткосрочной перспективе. Основными

инструментами фискальной политики

являются доходы и расходы государственного

бюджета, то есть: налоги, трансферты и

государственные закупки товаров и

услуг. Фискальную политику в стране

проводит правительство государства.