- •Медные сплавы. Оловянные бронзы.

- •Алюминиевые бронзы (по гост 18175–72)

- •Кремнистые бронзы (по гост 18175–72)

- •Бериллиевые бронзы (по гост 18175–72)

- •Высокопрочные Al сплавы

- •Высокоресурсные Al сплавы

- •Алюминийлитиевые сплавы пониженной плотности

- •Жаропрочные и криогенные Al сплавы

- •Свариваемые коррозионностойкие высокотехнологичные Al сплавы

- •Высокопрочные Al сплавы

- •Высокоресурсные Al сплавы

- •Алюминийлитиевые сплавы пониженной плотности

- •Жаропрочные и криогенные Al сплавы

- •Свариваемые коррозионностойкие высокотехнологичные Al сплавы

- •Билет№20

Билет№20

№1.Атомно-кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток и их характеристики.

Атомно-кристаллическое строение металлов

Каждый металл (вещество) может находиться в четырех агрегатных состояниях: газообразном, жидком, твердом и в виде плазмы. В газообразном состоянии расстояние между атомами (частицами) велико, силы взаимодействия малы и атомы хаотично пере- мещаются в пространстве, отталкиваясь друг от друга. Атомы газообразного вещества обладают большой кинетической энергией. В жидком металле атомы сохраняют лишь ближний порядок, т.е. в небольшом объеме упорядоченно и закономерно расположено небольшое количество атомов. Ближний порядок неустойчив, он может возникать и исчезать под действием тепловых колебаний.

В металлах, находящихся в твердом состоянии, порядок расположения атомов строго определен и закономерен, силы взаимодействия уравновешены, тело сохраняет свою форму. Металлы имеют кристаллическое строение с правильным закономерным расположением атомов в пространстве. Закономерное расположение атомов (точнее, положительно заряженных ионов) приведено на рис. 2.1. Воображаемые линии, проведенные через центры атомов, расположенных в одной плоскости, образуют решетку, в узлах которой располагаются атомы.

Такая конфигурация называется кристаллографической плоскостью. Многократное повторение кристаллографических плоскостей в пространстве позволяет получить пространственную кристаллическую решетку (рис. 2.2). Пространственная кристаллическая решетка сложна в изображении, поэтому представление об атомном строении кристаллов дается в виде элементарных кристаллических ячеек. Под элементарной кристаллической ячейкой понимают минимальный объем, дающий представление об атомной структуре металла в целом, его повторение в пространстве образует кристаллическую решетку. Элементарные кристаллические ячейки характеризуются следующими основными параметрами: периодом решетки, координационным числом, атомным радиусом, базисом(атомной плотностью).

Периодом решетки называется расстояние между центрами двух соседних частиц (атомов, ионов) в элементарной ячейке решетки (рис. 2.3).

Периоды решетки измеряют в нанометрах (нм) или пикометрах (пм).

К показывает количество атомов, находящихся на самом близком расстоянии от любого выбранного атома в решетке. Под атомным радиусом понимают половину межатомного расстояния между центрами ближайших атомов в кристаллической решетке элемента при равновесных условиях. Базисом решетки называется количество атомов, приходящихся на одну элементарную ячейку решетки.

Простейшим типом кристаллического строения является кубическая решетка, в которой атомы расположены в углах куба (см. рис. 2.3). На ее примере покажем основные параметры решетки:

• период решетки равен 6;

• координационное число К= 6;

• базис решетки равен 1, каждый из атомов, расположенных в углах куба, принадлежит одной из восьми элементарных ячеек, т.е. на одну ячейку приходится ⅛ атома).

В простой кубической решетке атомы уложены (упакованы) недостаточно плотно. Стремление атомов занять места, наиболее близкие друг к другу, приводит к образованию новых типов решеток.

№2.ТО пружинно-рессорных сталей. Изменение структуры и свойств в процессе ТО.

Пружины, рессоры и другие упругие элементы являются важнейшими деталями различных машин и механизмов. В работе они испытывают многократные переменные нагрузки. Под действием нагрузки пружины и рессоры упруго деформируются, а после прекращения действия нагрузки восстанавливают свою первоначальную форму и размеры. Особенностью работы является то, что при значительных статических и ударных нагрузках они должны испытывать только упругую деформацию, остаточная деформация не допускается. Основные требования к пружинным сталям – обеспечение высоких значений пределов упругости, текучести, выносливости, а также необходимой пластичности и сопротивления хрупкому разрушению, стойкости к релаксации напряжений.

Пружины работают в области упругих деформаций, когда между действующим напряжением и деформацией наблюдается пропорциональность. При длительной работе пропорциональность нарушается из-за перехода части энергии упругой деформации в энергию пластической деформации. Напряжения при этом снижаются.

Самопроизвольное снижение напряжений при постоянной суммарной деформации называется релаксацией напряжений.

Релаксация приводит к снижению упругости и надежности работы пружин.

Пружины изготавливаются из углеродистых (65, 70) и легированных (60С2, 50ХГС, 60С2ХФА, 55ХГР) конструкционных сталей.

Для упрочнения пружинных углеродистых сталей применяют холодную пластическую деформацию посредством дробеструйной и гидроабразивной обработок, в процессе которых в поверхностном слое деталей наводятся остаточные напряжения сжатия.

Повышенные значения предела упругости получают после закалки со средним отпуском при температуре 400…480 oС.

Для сталей, используемых для пружин, необходимо обеспечить сквозную прокаливаемость, чтобы получить структуру троостита по всему сечению.

Упругие и прочностные свойства пружинных сталей достигаются при изотермической закалке.

Пружинные стали легируют элементами, которые повышают предел упругости – кремнием, марганцем, хромом, вольфрамом, ванадием, бором.

В целях повышения усталостной прочности не допускается обезуглероживание при нагреве под закалку и требуется высокое качество поверхности.

Пружины и другие элементы специального назначения изготавливают из высокохромистых мартенситных (30Х13), мартенситно-стареющих (03Х12Н10Д2Т), аустенитных нержавеющих (12Х18Н10Т), аустенито-мартенситных (09Х15Н8Ю), быстрорежущих (Р18) и других сталей и сплавов.

Билет№21

№1. Дефекты кристаллического строения металлов. Дислокации в металлах. Влияние дислокаций на свойства металлов (кривая Бочвара- Одинга)

Из жидкого расплава можно вырастить монокристалл. Их обычно используют в лабораториях для изучения свойств того или иного вещества.

Металлы и сплавы, полученные в обычных условиях, состоят из большого количества кристаллов, то есть, имеют поликристаллическое строение. Эти кристаллы называются зернами. Они имеют неправильную форму и различно ориентированы в пространстве. Каждое зерно имеет свою ориентировку кристаллической решетки, отличную от ориентировки соседних зерен, вследствие чего свойства реальных металлов усредняются, и явления анизотропии не наблюдается

В кристаллической решетке реальных металлов имеются различные дефекты (несовершенства), которые нарушают связи между атомами и оказывают влияние на свойства металлов. Различают следующие структурные несовершенства:

точечные – малые во всех трех измерениях;

линейные – малые в двух измерениях и сколь угодно протяженные в третьем;

поверхностные – малые в одном измерении.

Точеные дефекты

Одним из распространенных несовершенств кристаллического строения является наличие точечных дефектов: вакансий, дислоцированных атомов и примесей. (рис. 2.1.)

Рис.2.1. Точечные дефекты

Вакансия – отсутствие атомов в узлах кристаллической решетки, «дырки», которые образовались в результате различных причин. Образуется при переходе атомов с поверхности в окружающую среду или из узлов решетки на поверхность (границы зерен, пустоты, трещины и т. д. ), в результате пластической деформации, при бомбардировке тела атомами или частицами высоких энергий (облучение в циклотроне или нейтронной облучение в ядерном реакторе). Концентрация вакансий в значительной степени определяется температурой тела. Перемещаясь по кристаллу, одиночные вакансии могут встречаться. И объединяться в дивакансии. Скопление многих вакансий может привести к образованию пор и пустот.

Дислоцированный атом – это атом, вышедший из узла решетки и занявший место в междоузлие. Концентрация дислоцированных атомов значительно меньше, чем вакансий, так как для их образования требуются существенные затраты энергии. При этом на месте переместившегося атома образуется вакансия.

Примесные атомы всегда присутствуют в металле, так как практически невозможно выплавить химически чистый металл. Они могут иметь размеры больше или меньше размеров основных атомов и располагаются в узлах решетки или междоузлиях.

Точечные дефекты вызывают незначительные искажения решетки, что может привести к изменению свойств тела (электропроводность, магнитные свойства), их наличие способствует процессам диффузии и протеканию фазовых превращений в твердом состоянии. При перемещении по материалу дефекты могут взаимодействовать.

Линейные дефекты:

Основными линейными дефектами являются дислокации. Априорное представление о дислокациях впервые использовано в 1934 году Орованом и Тейлером при исследовании пластической деформации кристаллических материалов, для объяснения большой разницы между практической и теоретической прочностью металла.

Дислокация – это дефекты кристаллического строения, представляющие собой линии, вдоль и вблизи которых нарушено характерное для кристалла правильное расположение атомных плоскостей.

Простейшие виды дислокаций – краевые и винтовые.

Краевая дислокация представляет собой линию, вдоль которой обрывается внутри кристалла край “лишней“ полуплоскости (рис. 2.2)

а) б)

Рис. 2.2. Краевая дислокация (а) и механизм ее образования (б)

Неполная плоскость называется экстраплоскостью.

Большинство дислокаций образуются путем сдвигового механизма. Ее образование можно описать при помощи следующей операции. Надрезать кристалл по плоскости АВСD, сдвинуть нижнюю часть относительно верхней на один период решетки в направлении, перпендикулярном АВ, а затем вновь сблизить атомы на краях разреза внизу.

Наибольшие искажения в расположении атомов в кристалле имеют место вблизи нижнего края экстраплоскости. Вправо и влево от края экстраплоскости эти искажения малы (несколько периодов решетки), а вдоль края экстраплоскости искажения простираются через весь кристалл и могут быть очень велики (тысячи периодов решетки) (рис. 2.3).

Если экстраплоскость находится в верхней части кристалла, то краевая дислокация – положительная ( ), если в нижней, то – отрицательная ( ). Дислокации одного знака отталкиваются, а противоположные притягиваются.

Рис. 2.3. Искажения в кристаллической решетке при наличии краевой дислокации

Другой тип дислокаций был описан Бюргерсом, и получил название винтовая дислокация

Винтовая дислокация получена при помощи частичного сдвига по плоскости Q вокруг линии EF (рис. 2.4) На поверхности кристалла образуется ступенька, проходящая от точки Е до края кристалла. Такой частичный сдвиг нарушает параллельность атомных слоев, кристалл превращается в одну атомную плоскость, закрученную по винту в виде полого геликоида вокруг линии EF, которая представляет границу, отделяющую часть плоскости скольжения, где сдвиг уже произошел, от части, где сдвиг не начинался. Вдоль линии EF наблюдается макроскопический характер области несовершенства, в других направлениях ее размеры составляют несколько периодов.

Если переход от верхних горизонтов к нижним осуществляется поворотом по часовой стрелке, то дислокация правая, а если поворотом против часовой стрелки – левая.

Рис. 2.4. Механизм образования винтовой дислокации

Винтовая дислокация не связана с какой-либо плоскостью скольжения, она может перемещаться по любой плоскости, проходящей через линию дислокации. Вакансии и дислоцированные атомы к винтовой дислокации не стекают.

В процессе кристаллизации атомы вещества, выпадающие из пара или раствора, легко присоединяются к ступеньке, что приводит к спиральному механизму роста кристалла.

Линии дислокаций не могут обрываться внутри кристалла, они должны либо быть замкнутыми, образуя петлю, либо разветвляться на несколько дислокаций, либо выходить на поверхность кристалла.

Дислокационная структура материала характеризуется плотностью дислокаций.

Плотность дислокаций в кристалле определяется как среднее число линий дислокаций, пересекающих внутри тела площадку площадью 1 м2, или как суммарная длина линий дислокаций в объеме 1 м3

(см-2; м-2)

Плотность дислокаций изменяется в широких пределах и зависит от состояния материала. После тщательного отжига плотность дислокаций составляет 105…107 м-2, в кристаллах с сильно деформированной кристаллической решеткой плотность дислокаций достигает 1015…10 16 м –2.

Плотность дислокации в значительной мере определяет пластичность и прочность материала (рис. 2.5)

Рис. 2.5. Влияние плотности дислокаций на прочность

Минимальная прочность определяется критической плотностью дислокаций

Если плотность меньше значения а, то сопротивление деформированию резко возрастает, а прочность приближается к теоретической. Повышение прочности достигается созданием металла с бездефектной структурой, а также повышением плотности дислокаций, затрудняющим их движение. В настоящее время созданы кристаллы без дефектов – нитевидные кристаллы длиной до 2 мм, толщиной 0,5…20 мкм - “усы“ с прочностью, близкой к теоретической: для железа = 13000 МПа, для меди =30000 МПа. При упрочнении металлов увеличением плотности дислокаций, она не должна превышать значений 1015…10 16 м –2. В противном случае образуются трещины.

Дислокации влияют не только на прочность и пластичность, но и на другие свойства кристаллов. С увеличением плотности дислокаций возрастает внутреннее, изменяются оптические свойства, повышается электросопротивление металла. Дислокации увеличивают среднюю скорость диффузии в кристалле, ускоряют старение и другие процессы, уменьшают химическую стойкость, поэтому в результате обработки поверхности кристалла специальными веществами в местах выхода дислокаций образуются ямки.

Дислокации образуются при образовании кристаллов из расплава или газообразной фазы, при срастании блоков с малыми углами разориентировки. При перемещении вакансий внутри кристалла, они концентрируются, образуя полости в виде дисков. Если такие диски велики, то энергетически выгодно “захлопывание” их с образованием по краю диска краевой дислокации. Образуются дислокации при деформации, в процессе кристаллизации, при термической обработке.

Поверхностные дефекты – границы зерен, фрагментов и блоков (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Разориентация зерен и блоков в металле

Размеры зерен составляют до 1000 мкм. Углы разориентации составляют до нескольких десятков градусов ( ).

Граница между зернами представляет собой тонкую в 5 – 10 атомных диаметров поверхностную зону с максимальным нарушением порядка в расположении атомов.

Строение переходного слоя способствует скоплению в нем дислокаций. На границах зерен повышена концентрация примесей, которые понижают поверхностную энергию. Однако и внутри зерна никогда не наблюдается идеального строения кристаллической решетки. Имеются участки, разориентированные один относительно другого на несколько градусов ( ). Эти участки называются фрагментами. Процесс деления зерен на фрагменты называется фрагментацией или полигонизацией.

В свою очередь каждый фрагмент состоит из блоков, размерами менее 10 мкм, разориентированных на угол менее одного градуса ( ). Такую структуру называют блочной или мозаичной.

№2. Влияние хрома и никеля на пилиморфизм железа. Хромоникелевые сплавы их ТО и свойства.

Влияние элементов на полиморфизм железа.

Все

элементы, которые растворяются в железе,

влияют на температурный интервал

существование его аллотропических

модификаций (А![]() = 911oС, А

= 911oС, А![]() =1392oС).

=1392oС).

В зависимости от расположения элементов в периодической системе и строения кристаллической решетки легирующего элемента возможны варианты взаимодействия легирующего элемента с железом. Им соответствуют и типы диаграмм состояния сплавов системы железо – легирующий элемент (рис. 17.1)

Большинство

элементов или повышают А

и

снижают А

,

расширяя существовавшие ![]() –модификации

(рис.17.1.а), или снижают А4 и

повышают А

,

сужая область существования

–

модификации (рис.17.1.б).

–модификации

(рис.17.1.а), или снижают А4 и

повышают А

,

сужая область существования

–

модификации (рис.17.1.б).

Рис. 17.1. Схематические диаграммы состояния Fe – легирующий элемент. а – для элементов, расширяющих область существования –модификации; б – для элементов, сужающих область существования –модификации

Свыше определ¨нного содержания марганца, никеля и других элементов, имеющих гранецентрированную кубическую решетку, – состояние существует как стабильное от комнатной температуры до температуры плавления, такие сплавы на основе железа называются аустенитными.

При содержании ванадия, молибдена, кремния и других элементов, имеющих объемно-центрированную кубическую решетку. выше определ¨нного предела устойчивым при всех температурах является – состояние. Такие сплавы на основе железа называются ферритными.

Аустенитные и ферритные сплавы не имеют превращений при нагреве и охлаждении.

Влияние легирующих элементов на превращения в стали.

Влияние легирующих элементов на превращение перлита в аустенит.

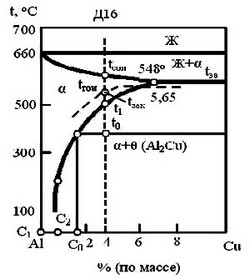

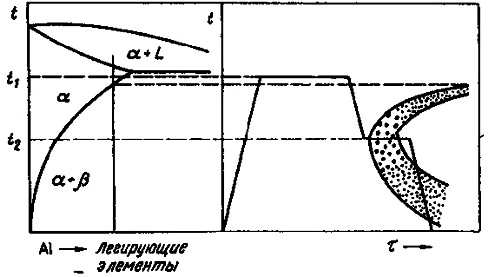

Легирующие элементы в большинстве случаев растворяются в аустените, образуя твердые растворы замещения. Легированные стали требуют более высоких температур нагрева и более длительной выдержки для получения однородного аустенита, в котором растворяются карбиды легирующих элементов.

Малая склонность к росту аустенитного зерна – технологическое преимущество большинства легированных сталей. Все легирующие элементы снижают склонность аустенитного зерна к росту, кроме марганца и бора. Элементы, не образующие карбидов (кремний, кобальт, медь, никель), слабо влияют на рост зерна. Карбидообразующие элементы (хром, молибден, вольфрам, ванадий, титан) сильно измельчают зерно.

Хромоникелевые

стали аустенитного класса представляют

собой наиболее широко распространенную

группу коррозионностойких сталей,

известных в мировой практике под общим

названием стали типа 18-10.

Стали

этой группы, имея в своем составе 18 % Cr,

являются коррозионностойкими во многих

средах окислительного характера в

широком диапазоне концентраций и

температур, а также обладают жаростойкостью

и жаропрочностью при умеренных

температурах.

Наличие

никеля в этих сталях в количестве 9—12

% способствует получению аустенитной

структуры, характеризующейся высокой

технологичностью при операциях горячей

и холодной деформации и хладостойкостью

при криогенных температурах.

Стойкость

против межкристаллитной коррозии сталей

этой группы определяется концентрацией

углерода в твердом растворе. Влияние

азота на склонность к межкристаллитной

коррозии значительно слабее углерода,

поэтому добавки азота для повышения

прочности могут быть целесообразны.

Хром

и никель оказывают влияние на

температурно-временные области, в

которых хромоникелевые стали могут

быть склонны к межкристаллитной коррозии.

Повышение концентрации никеля

сопровождается уменьшением растворимости

углерода, что отрицательно влияет на

ударную вязкость хромоникелевой стали

после отпуска и приводит к расширению

области склонности к межкристаллитной

коррозии (рис. 1).

Уменьшение

растворимости углерода в твердом

растворе происходит и при увеличении

содержания хрома, в результате чего

снижается также ударная вязкость из-за

образования карбидной сетки по границам

зерен, но при этом стойкость против

межкристаллитной коррозии

возрастает.

Это

противоречие объясняется тем, что хром

существенно повышает коррозионную

стойкость и поэтому обеднение хромом

твердого раствора при образовании

карбидных фаз не достигает ка-тастрофических

значений.

Кроме

карбидных фаз в интервале 450-900 °С в

аустените хромоникелевых сталей возможно

также выделение интерметаллидной

σ-фазы. При высокотемпературном нагреве

может происходить образование δ-феррита,

что вызывает некоторое ухудшение

технологичности при горячей обработке

давлением, особенно при высоких скоростях

деформации, например на станах непрерывной

прокатки; небольшое количество δ-феррита

положительно влияет на поведение

аустенитных сталей при пайке, предупреждая

появление микротрещин.

При

холодной пластической деформации или

при снижении температуры до отрицательной

наблюдается мартенситное превращение

с образованием α-фазы, количество и

температура появления которой в стали

определяются в основном концентрацией

никеля.

Появление

в структуре аустенитных хромоникелевых

сталей δ-феррита или мартенситной α-фазы

сопровождается переходом от немагнитного

состояния к магнитному и повышением

магнитного насыщения.

Это

противоречие объясняется тем, что хром

существенно повышает коррозионную

стойкость и поэтому обеднение хромом

твердого раствора при образовании

карбидных фаз не достигает ка-тастрофических

значений.

Кроме

карбидных фаз в интервале 450-900 °С в

аустените хромоникелевых сталей возможно

также выделение интерметаллидной

σ-фазы. При высокотемпературном нагреве

может происходить образование δ-феррита,

что вызывает некоторое ухудшение

технологичности при горячей обработке

давлением, особенно при высоких скоростях

деформации, например на станах непрерывной

прокатки; небольшое количество δ-феррита

положительно влияет на поведение

аустенитных сталей при пайке, предупреждая

появление микротрещин.

При

холодной пластической деформации или

при снижении температуры до отрицательной

наблюдается мартенситное превращение

с образованием α-фазы, количество и

температура появления которой в стали

определяются в основном концентрацией

никеля.

Появление

в структуре аустенитных хромоникелевых

сталей δ-феррита или мартенситной α-фазы

сопровождается переходом от немагнитного

состояния к магнитному и повышением

магнитного насыщения.

Билет№22

№1. Диаграмма состояния железо-цементит, свойства компонентов, фаз, структурных составляющих. Стали. Классификации сталей по качеству, маркировка.

Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Начало изучению железоуглеродистых сплавов и процессов термической обработки было положено опубликованной в 1868 г. Работой Д.К. Чернова «Критический обзор статей Лаврова и Калакуцкого о стали и стальных орудиях и собственные исследования Д.К. Чернова по этому же предмету». Д.К. Чернов впервые указал на существование в стали критических точек и дал первое представление о диаграмме железо-цементит. В дальнейшем изучению железоуглеродистых сплавов и построению диаграмм железо-углерод были посвящены работы Ф. Осмонда, Ле-Шателье (Франция), Р. Аустена (Англия), А.А. Байкова и Н.Т. Гудцова (Россия), Розенбаума (Голландия), П. Геренса (Германия) и др. Основными компонентами, от которых зависит структура и свойства железоуглеродистых сплавов, являются железо и углерод. Чистое железо - металл серебристо-белого цвета; температура плавления 1539°С. Железо имеет две полиморфные модификации: α и γ. Модификация α существует при температурах ниже 911°С и выше 1392°С; γ-железо - при 911-1392°С. В зависимости от температуры и концентрации углерода железоуглеродистые сплавы имеют следующие структурные составляющие. 1. Феррит (Ф) - твердый раствор внедрения углерода в α-железе. Растворимость углерода в α-железе при комнатной температуре до 0,005%; наибольшая растворимость - 0,02% при 727°С. Феррит имеет незначительную твердость (НВ 80-100) и прочность (σв=250 МПа), но высокую пластичность (δ=50%; φ=80%). 2. Аустенит (А) - твердый раствор внедрения углерода в γ-железе. В железоуглеродистых сплавах он может существовать только при высоких температурах. Предельная растворимость углерода в γ-железе 2,14% при температуре 1147°С и 0,8% - при 727°С. Эта температура является нижней границей устойчивого существования аустенита в железоуглеродистых сплавах. Аустенит имеет твердость НВ 160-200 и весьма пластичен (δ=40-50%). 3. Цементит (Ц) - химическое соединение железа с углеродом (карбид железа Fe3C). В цементите содержится 6,67% углерода. Температура плавления цементита около 1600°С. Он очень тверд (НВ~800), хрупок и практически не обладает пластичностью. Цементит неустойчив и в определенных условиях распадается, выделяя свободный углерод в виде графита по реакции Fe3C→3Fe+C. 4. Графит - это свободный углерод, мягок (НВ 3) и обладает низкой прочностью. В чугунах и графитизированной стали содержится в виде включений различных форм (пластинчатой, шаровидной и др.). С изменением формы графитовых включений меняются механические и технологические свойства сплава. 5. Перлит (П) - механическая смесь (эвтектоид, т. е. подобный эвтектике, но образующийся из твердой фазы) феррита и цементита, содержащая 0,8% углерода. Перлит может быть пластинчатым и зернистым (глобулярным), что зависит от формы цементита (пластинки или зерна) и определяет механические свойства перлита. При комнатной температуре зернистый перлит имеет предел прочности σв=800 МПа; относительное удлинение δ=15%; твердость НВ 160. Перлит образуется следующим образом. Пластинка (глобуль) цементита начинает расти или от границы зерна аустенита, или центром кристаллизации является неметаллическое включение. При этом соседние области обедняются углеродом и в них образуется феррит. Этот процесс приводит к образованию зерна перлита, состоящего из параллельных пластинок или глобулей цементита и феррита. Чем грубее и крупнее выделения цементита, тем хуже механические свойства перлита. 6. Ледебурит (Л) - механическая смесь (эвтектика) аустенита и цементита, содержащая 4,3% углерода. Ледебурит образуется при затвердевании жидкого расплава при 1147°С. Ледебурит имеет твердость НВ 600-700 и большую хрупкость. Поскольку при температуре 727°С аустенит превращается в перлит, то это превращение охватывает и аустенит, входящий в состав ледебурита. Вследствие этого при температуре ниже 727°С ледебурит представляет собой уже не смесь аустенита с цементом, а смесь перлита с цементитом. Помимо перечисленных структурных составляющих в железоуглеродистых сплавах могут быть нежелательные неметаллические включения: окислы, нитриды, сульфиды, фосфиды – соединения с кислородом, азотом, серой и фосфором. На их основе могут образовываться новые структурные составляющие, например фосфидная эвтектика (Fe+Fe3P+Fe3C) с температурой плавления 950°С. Она образуется при больших содержаниях фосфора в чугуне. При содержании фосфора около 0,5-0,7% фосфидная эвтектика в виде сплошной сетки выделяется по границам зерен и повышает хрупкость чугуна. Диаграмма состояния железо - цементит. В диаграмме состояния железо – цементит (Fe-Fe3C) рассматриваются процессы кристаллизации железоуглеродистых сплавов (стали и чугуна) и превращения в их структурах при медленном охлаждении от жидкого расплава до комнатной температуры. Диаграмма (рис.18) показывает фазовый состав и структуру сплавов с концентрацией от чистого железа до цементита (6,67% С). Сплавы с содержанием углерода до 2,14% называют сталью, а от 2,14 до 6,67% - чугуном. Диаграмма состояния Fe-Fe3C представлена в упрощенном виде. Первичная кристаллизация, т. е. затвердевание жидкого сплава начинается при температурах, соответствующих линии ликвидуса ACD. Точка А на этой диаграмме соответствует температуре 1539° плавления (затвердевания) железа, точка D – температуре ~1600°С плавления (затвердевания) цементита. Линия солидуса AECF соответствует температурам конца затвердевания. При температурах, соответствующих линии АС, из жидкого сплава кристаллизуется аустенит, а линии CD - цементит, называемый первичным цементитом. В точке С при 1147°С и содержании углерода 4,3% из жидкого сплава одновременно кристаллизуется аустенит и цементит (первичный), образуя эвтектику - ледебурит. При температурах, соответствующих линии солидуса АЕ, сплавы с содержанием углерода до 2,14% окончательно затвердевают с образованием аустенита. На линии солидуса ECF сплавы с содержанием углерода от 2,14 до 6,67% окончательно затвердевают с образованием эвтектики (ледебурита) и структур, образовавшихся ранее из жидкого сплава, а именно: в интервале 2,14-4,3% С - аустенита, а в интервале 4,3-6,67% С - цементита первичного (см. рис. 18). В результате первичной кристаллизации во всех сплавах с содержанием углерода до 2,14%, т. е. в сталях, образуется однофазная структура - аустенит. В сплавах с содержанием углерода более 2,14%, т. е. в чугунах, при первич ной кристаллизации образуется эвтектика ледебурита.

Рис. 18. Диаграмма состояния железо-цементит (в упрощенном виде): А – аустенит, П – перлит, Л – ледебурит, Ф – феррит, Ц - цементит

Вторичная кристаллизация (превращение в твердом состоянии) происходит при температурах, соответствующих линиям GSE, PSK и GPQ. Превращения в твердом состоянии происходят вследствие перехода железа из одной аллотропической модификации в другую (γ в α) и в связи с изменением растворимости углерода в аустените и феррите. С понижением температуры растворимость уменьшается. Избыток углерода выделяется из твердых растворов в виде цементита. В области диаграммы AGSE находится аустенит. При охлаждении сплавов аустенит распадается с выделением феррита при температурах, соответствующих линий GS, и цементита, называемого вторичным, при температурах, соответствующих линии SE. Вторичным называют цементит, выделяющийся из твердого раствора аустенита, в отличие от первичного цементита, выделяющегося из жидкого расплава. В области диаграммы GSP находится смесь феррита и распадающегося аустенита. Ниже линии GP существует только феррит. При дальнейшем охлаждении до температур, соответствующих линии PQ, из феррита выделяется цементит (третичный). Линия PQ показывает, что с понижением температуры растворимость углерода в феррите уменьшается от 0,02% при 727°С до 0,005% при комнатной температуре. В точке S при содержании 0,8% углерода и температуре 727°С весь аустенит распадается и превращается в механическую смесь феррита и цементита - перлит. Сталь, содержащую 0,8% углерода, называют эвтектоидной (рис. 19,6). Стали, содержащие от 0,02 до 0,8% углерода, называют доэвтектоидными (рис. 19, а ) , а от 0,8 до 2,14% углерода - заэвтектоидными (рис. 19, в). При температурах, соответствующих линии PSK, происходит распад аустенита, оставшегося в любом сплаве системы, с образованием перлита, представляющего собой механическую смесь феррита и цементита. Линию PSK называют линией перлитного превращения. При температурах, соответствующих линии SE, аустенит насыщен углеродом, и при понижении температуры из него выделяется избыточный углерод в виде цементита (вторичного). Вертикаль DFKL означает, что цементит имеет неизменный химический состав. Меняется лишь форма и размер его кристаллов, что существенно отражается на свойствах сплавов. Самые крупные кристаллы цементита образуются, когда он выделяется при первичной кристаллизации из жидкости. Белый чугун, содержащий 4,3% углерода, называют эвтектическим (рис. 20). Белые чугуны, содержащие от 2,14 до 4,3% углерода, называют доэвтектическими, а от 4,3 до 6,67% углерода - заэвтектическими. По достижении температуры 727°С (линия PSK) аустенит, обедненный углеродом до эвтектоидного состава (0,8% углерода), превращается в перлит. После окончательного охлаждения доэвтектические белые чугуны состоят из перлита, ледебурита (перлит+цементит) и цементита (вторичного). Чем больше в структуре такого чугуна углерода, тем меньше в нем перлита и больше ледебурита. Белый эвтектический чугун (4,3% углерода) при температурах ниже 727°С состоит только из ледебурита. Белый заэвтектический чугун, содержащий более 4,3% углерода, после окончательного охлаждения состоит из цементита (первичного) и ледебурита. Следует отметить, что при охлаждении ледебурита ниже линии PSK входящий в него аустенит превращается в перлит, т. е. ледебурит при комнатной температуре представляет собой уже смесь цементита и перлита. При этом цементит образует сплошную матрицу, в которой размещены колонии перлита. Такое строение ледебурита является причиной его большой твердости (НВ>600) и хрупкости. Диаграмма состояния железо-цементит имеет большое практическое значение. Ее применяют для определения тепловых режимов термической обработки и горячей обработки давлением (ковка, горячая штамповка, прокатка) железоуглеродистых сплавов. Ее используют также в литейном производстве для определения температуры плавления, чтo необходимо для назначения режима заливки жидкого железоуглеродистого сплава в литейные формы.

Рис. 19. Микроструктура: а – доэвтектоидная сталь – феррит (светлые участки) и перлит (темные участки) при 500х увеличении, б – эвтектоидная сталь – перлит (1000х), в – заэвтектоидная сталь – перлит и цементит в виде сетки (200х)

Рис. 20. Микроструктура белого чугуна при 500х увеличении: а- доэвтектический чугун – перлит (темные участки) и ледебурит (цементит вторичный в структуре не виден), б – эвтектический чугун – ледебурит (смесь перлита и цементита), в – заэвтектический чугун – цементит (светлые пластины) и ледебурит.

Классификация и маркировка сталей.

Сталями принято называть сплавы железа с углеродом, содержание до 2,14% углерода. Кроме того, в состав сплава обычно входят марганец, кремний, сера и фосфор; некоторые элементы могут быть введены для улучшения физико-химических свойств специально (легирующие элементы).

Стали, классифицируют по самым различным признакам. Мы рассмотрим следующие:

Химический состав.

В зависимости от химического состава различают стали углеродистые (ГОСТ 380-71, ГОСТ 1050-75) и легированные (ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5632-72, ГОСТ 14959-79). В свою очередь углеродистые стали могут быть:

малоуглеродистыми, т. е. содержащими углерода менее 0,25%;

среднеуглеродистыми, содержание углерода составляет 0,25-0,60%

высокоуглеродистыми, в которых концентрация углерода превышает 0,60% Легированные стали подразделяют на:

низколегированные содержание легирующих элементов до 2,5%

среднелегированные, в их состав входят от 2,5 до 10% легирующих элементов;

высоколегированные, которые содержат свыше 10% легирующих элементов.

Назначение.

По назначению стали бывают:

Конструкционные, предназначенные для изготовления строительных и машиностроительных изделий.

Инструментальные, из которых изготовляют режущий, мерительный, штамповый и прочие инструменты. Эти стали содержат более 0,65% углерода.

С особыми физическими свойствами, например, с определенными магнитными характеристиками или малым коэффициентом линейного расширения: электротехническая сталь, суперинвар.

С особыми химическими свойствами, например, нержавеющие, жаростойкие или жаропрочные стали.

Качество.

В зависимости от содержания вредных примесей: серы и фосфора-стали подразделяют на:

Стали обыкновенного качества, содержание до 0.06% серы и до 0,07% фосфора.

Качественные - до 0,035% серы и фосфора каждого отдельно.

Высококачественные - до 0.025% серы и фосфора.

Особовысококачественные, до 0,025% фосфора и до 0,015% серы.

Степень раскисления.

По степени удаления кислорода из стали, т. е. По степени её раскисления, существуют:

спокойные стали, т. е., полностью раскисленные; такие стали обозначаются буквами “сп” в конце марки (иногда буквы опускаются);

кипящие стали - слабо раскисленные; маркируются буквами "кп";

полу спокойные стали, занимающие промежуточное положение между двумя предыдущими; обозначаются буквами "пс".

Сталь обыкновенного качества подразделяется еще и по поставкам на 3 группы:

сталь группы А поставляется потребителям по механическим свойствам (такая сталь может иметь повышенное содержание серы или фосфора);

сталь группы Б - по химическому составу;

сталь группы В - с гарантированными механическими свойствами и химическим составом.

В зависимости от нормируемых показателей (предел прочности σ, относительное удлинение δ%, предел текучести δт, изгиб в холодном состоянии) сталь каждой группы делится на категории, которые обозначаются арабскими цифрами.

Стали обыкновенного качества обозначают буквами "Ст" и условным номером марки (от 0 до 6) в зависимости от химического состава и механических свойств. Чем выше содержание углерода и прочностные свойства стали, тем больше её номер. Буква "Г" после номера марки указывает на повышенное содержание марганца в стали. Перед маркой указывают группу стали, причем группа "А" в обозначении марки стали не ставится. Для указания категории стали к обозначению марки добавляют номер в конце соответствующий категории, первую категорию обычно не указывают.

Например:

Ст1кп2 - углеродистая сталь обыкновенного качества, кипящая, № марки 1, второй категории, поставляется потребителям по механическим свойствам (группа А);

ВСт5Г - углеродистая сталь обыкновенного качества с повышенным содержанием марганца, спокойная, № марки 5, первой категории с гарантированными механическими свойствами и химическим составом (группа В);

Вст0 - углеродистая сталь обыкновенного качества, номер марки 0, группы Б, первой категории (стали марок Ст0 и Бст0 по степени раскисления не разделяют).

Качественные стали маркируют следующим образом:

1 в начале марки указывают содержание углерода цифрой, соответствующей его средней концентрации;

а) в сотых долях процента для сталей, содержащих до 0,65% углерода;

05кп – сталь углеродистая качественная, кипящая, содержит 0,05% С;

60 – сталь углеродистая качественная, спокойная, содержит 0,60% С;

б) в десятых долях процента для индустриальных сталей, которые дополнительно снабжаются буквой "У":

У7 – углеродистая инструментальная, качественная сталь, содержащая 0,7% С, спокойная (все инструментальные стали хорошо раскислены);

У12 - углеродистая инструментальная, качественная сталь, спокойная содержит 1,2% С;

2 легирующие элементы, входящие в состав стали, обозначают русскими буквами:

А – азот К – кобальт Т – титан Б – ниобий М – молибден Ф- ванадий

В – вольфрам Н – никель Х – хром Г – марганец

П – фосфор Ц – цирконий Д – медь Р – бор Ю – алюминий

Е – селен С – кремний Ч – редкоземельные металлы

Если после буквы, обозначающей легирующий элемент, стоит цифра, то она указывает содержание этого элемента в процентах. Если цифры нет, то сталь содержит 0,8-1,5% легирующего элемента, за исключением молибдена и ванадия (содержание которых в солях обычно до 0,2-0,3%), а также бора (в стали с буквой Р его должно быть не менее 0,0010%).

Примеры:

14Г2 – низко легированная качественная сталь, спокойная, содержит приблизительно 14% углерода и до 2,0% марганца.

03Х16Н15М3Б - высоко легированная качественная сталь, спокойная содержит 0,03% C, 16,0% Cr, 15,0% Ni, до З,0% Мо, до 1,0% Nb.

Высококачественные и особовысококачественные стали.

Маркируют, так же как и качественные, но в конце марки высококачественной стали ставят букву А, (эта буква в середине марочного обозначения указывает на наличие азота, специально введённого в сталь), а после марки особовысококачественной - через тире букву "Ш".

Например:

У8А - углеродистая инструментальная высоко качественная сталь, содержащая 0,8% углерода;

30ХГС-III – особовысококачественная среднелегированная сталь, содержащая 0,30% углерода и от 0,8 до 1,5% хрома, марганца и кремния каждого.

Отдельные группы сталей обозначают несколько иначе.

Шарикоподшипниковые стали маркируют буквами "ШХ", после которых указывают содержание хрома в десятых долях процента:

ШХ6 - шарикоподшипниковая сталь, содержащая 0,6% хрома;

ШХ15ГС - шарикоподшипниковая сталь, содержащая 1,5% хрома и от 0,8 до 1,5% марганца и кремния.

Быстрорежущие стали (сложнолегированные) обозначают буквой "Р", следующая за ней цифра указывает на процентное содержание в ней вольфрама:

Р18-быстрорежущая сталь, содержащая 18,0% вольфрама;

Р6М5К5-быстрорежущая сталь, содержащая 6,0% вольфрама 5,0% молибдена 5,0% кобальта.

Автоматные стали обозначают буквой "А" и цифрой, указывающей среднее содержание углерода в сотых долях процента:

А12 - автоматная сталь, содержащая 0,12% углерода (все автоматные стали имеют повышенное содержание серы и фосфора);

А40Г - автоматная сталь с 0,40% углерода и повышенным до 1,5% содержанием марганца.

№2. Закалка стали, её основные свойства и параметры. Дефекты и способы закалки.

Цель закалки стали – улучшение свойств стали.

Процесс закалки необходим очень многим деталям, изделиям. Эта термобработка основана на перекристаллизации стали, нагретой до температуры выше критической; после достаточной выдержки - следует быстрое охлаждение. Таким путем предотвращают превращение аустенита до перлита.

Закаленная сталь имеет неравновесную структуру мартенсита, троостита или сорбита.

Чаще всего, при закалке, сталь резко охлаждают на мартенсит. Смягчают действие закалки процессом отпуска. Отпуск - нагрев стали до температуры ниже точки А1.(см. Физико-химические основы термобработки. Рисунок 1). При отпуске структура стали из мартенсита закалки переходит в мартенсит отпуска, троостит отпуска или сорбит отпуска.

Стали, подвергающиеся закалке, характеризуются закаливаемостью и прокаливаемостью.

Закаливаемость и прокаливаемость стали.

Закаливаемость - способность стали повышать твердость в результате закалки.

Прокаливаемость - способность стали образовывать закаленный слой со структурой мартенсита и высокой твердостью. Прокаливаемость образца характеризуется максимально получаемой твердостью по сечению изделия (образца). При неполной прокаливаемости ее конкретная величина определяет возможность получения при закалке материала с установленным значением твердости на определенной глубине. Полная прокаливаемость, то есть наличие мартенситной структуры по всему сечению изделия, называется сквозной.

Стали с малым содержанием углерода закалить на мартенсит очень трудно, так как начало и конец процесса образования мартенсита происходит в области высоких температур, соответствующих образованию других, более устойчивых структур (троостит, сорбит). Прокаливаемость обыкновенной углеродистой стали распространяется на 5...7 мм.

Микроструктура закаленной стали зависит от ее химического состава и условий закалки (температуры нагрева и режима охлаждения). Закалка стали с содержанием углерода до 0,025...0,03% задерживает выделение третичного цементита по границам зерен и не меняет структуру феррита. Такая закалка повышает пластичность и почти не изменяет прочностных характеристик.

Микроструктура стали с 0,08...0,15% С (с нагревом выше верхних критических точек и охлаждением в воде) представляет собой низкоуглеродистый мартенсит с выделениями феррита. Дальнейшее увеличение содержания углерода (0,15...0,25%) при тех же условиях закалки приводит к повышению твердости с 110...130 НВ до 140...180 НВ, а предел текучести возрастает на 30...50%. Наиболее значительное изменение свойств происходит при содержании углерода более 0,30...0,35%.

Микроструктура доэвтектоидных сталей представляет собой мартенсит, кристаллы которого имеют характерную форму пластин (игл). При содержании углерода более 0,5...0,6% в микроструктуре сталей наблюдается незначительное (2...3%) количество аустенита.

Микроструктура заэвтектоидных сталей состоит из мартенсита, зерен вторичного цементита (не растворившегося при нагреве) и остаточного аустенита. Кристаллы (иглы) мартенсита очень небольших размеров. Повышение температуры закалки вызывает растворение вторичного цементита и способствует росту зерна.

В тех случаях, когда требуются высокая твердость и повышенная износостойкость поверхности при сохранении вязкой и достаточно прочной сердцевины изделия, применяется поверхностная закалка, то есть закалка не на полную глубину. Поверхностной закалке подвергаются стали при содержании углерода более 0,3%. Выбор оптимальной толщины упрочняемого слоя определяется условиями работы детали и составляет от 1,5 до 15 мм (и выше). Площадь сечения закаленного слоя не должна превышать 20% площади всего сечения. В практике наиболее часто используют поверхностную закалку с индукционным нагревом током высокой частоты (ТВЧ).

Закалка. Температурные условия процесса.

Температура нагрева закалки стали равна температуре полного отжига: для доэвектоидной стали на 30-50 ° выше точки Ас 3, для заэвтектоидной – на 30-50 ° выше точкиАc1. (см. Физико-химические основы термобработки. Рисунок 1)

Если нагреть доэвтектоидную сталь до температуры между точками Аc1 и Аc3 (неполная закалка), то в структуре быстро охлажденной стали, наряду с закаленными участками, будет присутствовать нерастворенный феррит, резко снижающий твердость, прочность. Поэтому для доэвтектоидной стали обязательна полная закалка (нагрев выше точки Ас 3).

В заэвтектоидной стали избыточной фазой является цементит, который по твердости не уступает мертенситу и даже превосходит его; поэтому сталь достаточно нагреть на 30-50 ° выше точки Ас 1.

Нагревать изделия, особенно крупные, нужно постепенно, чтобы избежать местных напряжений, трещин, а время выдержки нагретого изделия должно быть достаточным, чтобы переход перлита в аустенит полностью завершился. Продолжительность выдержки обычно равна четверти общей продолжительности нагревания.

Закалка. Охлаждение деталей.

Процесс закалки заканчивается охлаждением деталей. Скорость охлаждения деталей должна быть такой, чтобы деталь получилась заданной структуры. Скорость V 2 (см. Физико-химические основы термобработки. Рисунок 2) , обеспечивающая мартенситную структуру (с остаточным аустенитом, не без троостита), называется критической скоростью закалки.

Так как С-образные кривые доэвтектоидной, заэвтектоидной сталей смещены влево по сравнению с кривыми эвтектоидной стали, критическая скорость закалки их выше, следовательно получение структуры мартенсита достигается труднее, а для некоторых марок структура мартенсита даже недостижима.

Легирующие компоненты стали облегчают закалку, так как при этом С-образные кривые смещаются вправо, следовательно критическая скорость понижается.

Если скорость охлаждения меньше критической, то в структуре закаленной стали, наряду с мартенситом, будет троостит, а если скорость уменьшается дальше, то получаются структуры троостита или сорбита без мартенсита.

Резкость закалки (получение мартенсита без троостита) зависит от природы температуры охлаждающей среды. Охлаждение струей воздуха или холодными металлическими плитами дает закалку на сорбит. Наиболее распространено охлаждение деталей погружением в воду, щелочные, кислые растворы, масло, расплавленный свинец и др. При этом получается резкая или умеренная закалка (на мартенсит или троостит).

Охлаждающая способность воды резко изменяется в зависимости от температуры воды; если эту способность при 18 ° принять за единицу, то при 74 ° охлаждающая способность будет иметь коэффициент 0,05.

К наиболее резким охладителям относится 10%-ный раствор NaOH в воде. Если температура 18 ° его коэффициент – 2,0. К умеренным охладителям относятся минеральные масла с коэффициентом 0,2-0,25.

Для закалки применяют различные приемы охлаждения в зависимости от марки стали, формы, размеров детали, технических требований к ним.

Простая закалка в одном охладителе (чаще всего в воде, в водных растворах) выполняется путем погружения детали до полного охлаждения. При охлаждении необходимо освобождать деталь от слоя пара хороший теплоизолятор. Такой способ закалки самый распространенный.

Для получения высокой твердости, наибольшей глубины закаленного слоя для углеродистой стали применяют охлаждение деталей при интенсивном обрызгивании.

Прерывистая закалка - процесс охлаждения в последовательно в двух средах: первая среда – охлаждающая жидкость (обычно вода); вторая – воздух или масло. Резкость такой закалки меньше, чем предыдущей.

Ступенчая закалка - процесс охлажденидеталь быстро погружают в соляной расплав и охлаждают до температуры несколько выше М Н (см. рис. 3), короткое время выдерживают, затем охлаждают на воздухе. Выдержка обеспечивает выравнивание температуры от поверхности к сердцевине детали, что уменьшает напряжения, возникающие при мартенситном превращении.

Способ погружения деталей в закалочную ванну должен быть таким, чтобы при закалке они как можно меньше коробились. Детали с большим отношением длины к диаметру или ширине (напильники, сверла и др.) следует погружать в охладитель вертикально.

Изотермическая закалка.

Изотермическая закалка (закалка в горячих средах) основана на изотермическом распадении аустенита; охлаждение ведется не до комнатной температуры, а до температуры несколько выше начала мартенситного превращения (200-300 ° , зависит от марки стали). Как охладитель используют соляные расплавы или нагретое до 200-250 ° масло. При температуре горячей ванны деталь выдерживается продолжительное время, пока пойдут инкубационный период и распадение аустенита. В результате получается структура игольчатого троостита, по твердости близкого к мартенситу, но более вязкого, прочного. Последующее охлаждение производится на воздухе.

Чтобы провести процесс изотермической закалки, вначале требуется быстрое охлаждение со скоростью не менее критической, чтобы избежать распадения аустенита в условиях, отвечающих перегибу С-образной кривой (см. Термобработка: Отжиг, нормализация. Рисунок 7). Следовательно, по этому методу можно закаливать только небольшие (примерно, диаметром до 8 мм) детали из углеродистой стали, так как запас энергии в более тяжелых деталях не позволит достаточно быстро их охладить. Это не относится, однако, к легированным сталям, большинство марок которых имеет значительно меньшие критические скорости закалки. Большим преимуществом изотермической закалки является возможность рихтовки (исправление искривлений) изделий во время инкубационного периода распадения аустенита (который длится несколько минут), когда сталь еще мягка и пластична. После изотермической закалки детали свободны от внутренних напряжений и не имеют трещин.

Свойства стали зависят от ее химического состава и структуры. С помощью термической обработки мы изменяем структуру, а следовательно, и свойства стали.

Билет№23.

№1. Связь между свойствами сплава и типом диаграммы состояния (правило Курнакова).

Так как вид диаграммы, также как и свойства сплава, зависит от того, какие соединения или какие фазы образовали компоненты сплава, то между ними должна существовать определенная связь. Эта зависимость установлена Курнаковым, (см. рис. 5.8.).

Рис. 5.8. Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния

При образовании механических смесей свойства изменяются по линейному закону. Значения характеристик свойств сплава находятся в интервале между характеристиками чистых компонентов.

При образовании твердых растворов с неограниченной растворимостью свойства сплавов изменяются по криволинейной зависимости, причем некоторые свойства, например, электросопротивление, могут значительно отличаться от свойств компонентов.

При образовании твердых растворов с ограниченной растворимостью свойства в интервале концентраций, отвечающих однофазным твердым растворам, изменяются по криволинейному закону, а в двухфазной области – по линейному закону. Причем крайние точки на прямой являются свойствами чистых фаз, предельно насыщенных твердых растворов, образующих данную смесь.

При образовании химических соединений концентрация химического соединения отвечает максимуму на кривой. Эта точка перелома, соответствующая химическому соединению, называется сингулярной точкой.

№2. Закалка стали, её цели и основные параметры процесса. Закаливаемость и прокаливаемость стали на примере стали 10 и стали 65

Закалка – проводится для сплавов, испытывающих фазовые превращения в твердом состоянии при нагреве и охлаждении, с целью повышение твердости и прочности путем образования неравновесных структур (сорбит, троостит, мартенсит).

Характеризуется нагревом до температур выше критических и высокими скоростями охлаждения

Конструкционные стали подвергают закалке и отпуску для повышения прочности и твердости, получения высокой пластичности, вязкости и высокой износостойкости, а инструментальные – для повышения твердости и износостойкости.

Верхний предел температур нагрева для заэвтектоидных сталей ограничивается, так как приводит к росту зерна, что снижает прочность и сопротивление хрупкому разрушению.

Основными параметрами являются температура нагрева и скорость охлаждения. Продолжительность нагрева зависит от нагревательного устройства, по опытным данным на 1 мм сечения затрачивается: в электрической печи – 1,5…2 мин.; в пламенной печи – 1 мин.; в соляной ванне – 0,5 мин.; в свинцовой ванне – 0,1…0,15 мин.

По температуре нагрева различают виды закалки:

– полная, с температурой нагрева на 30…50oС выше критической температуры А3

.

Применяют ее для доэвтектоидных сталей. Изменения структуры стали при нагреве и охлаждении происходят по схеме:

.

Неполная закалка доэвтектоидных сталей недопустима, так как в структуре остается мягкий феррит. Изменения структуры стали при нагреве и охлаждении происходят по схеме:

– неполная с температурой нагрева на 30…50 oС выше критической температуры А1

Применяется для заэвтектоидных сталей. Изменения структуры стали при нагреве и охлаждении происходят по схеме:

.

После охлаждения в структуре остается вторичный цементит, который повышает твердость и износостойкость режущего инструмента.

После полной закалки заэвтектоидных сталей получают дефектную структуру грубоигольчатого мартенсита.

Заэвтектоидные стали перед закалкой обязательно подвергают отжигу – сфероидизации, чтобы цементит имел зернистую форму.

Охлаждение при закалке.

Для получения требуемой структуры изделия охлаждают с различной скоростью, которая в большой степени определяется охлаждающей средой, формой изделия и теплопроводностью стали.

Режим охлаждения должен исключить возникновение больших закалочных напряжений. При высоких скоростях охлаждения при закалке возникают внутренние напряжения, которые могут привести к короблению и растрескиванию.

Внутренние напряжения, уравновешиваемые в пределах макроскопических частей тела, называются напряжениями I рода. Они ответственны за искажение формы (коробление) и образование трещин при термообработке. Причинами возникновения напряжений являются:

различие температуры по сечению изделия при охлаждении;

разновременное протекание фазовых превращений в разных участках изделия.

Для предупреждения образования трещин необходимо избегать растягивающих напряжений в поверхностных слоях изделия. На характер распределения напряжений при закалке, помимо режима охлаждения, оказывает влияние и температура нагрева под закалку. Перегрев содействует образованию закалочных трещин, увеличивает деформации.

Режим охлаждения должен также обеспечить необходимую глубину закаленного слоя.

Оптимальный режим охлаждения: максимальная скорость охлаждения в интервале температур А1 – MН, для предотвращения распада переохлажденного аустенита в области перлитного превращения, и минимальная скорость охлаждения в интервале температур мартенситного превращения MН – MК, с целью снижения остаточных напряжений и возможности образования трещин. Очень медленное охлаждение может привести к частичному отпуску мартенсита и увеличению количества аустенита остаточного, а следовательно к снижению твердости.

В качестве охлаждающих сред при закалке используют воду при различных температурах, технические масла, растворы солей и щелочей, расплавленные металлы.

Вода имеет существенный недостаток: высокая скорость охлаждения в интервале мартенситного превращения приводит к образованию закалочных дефектов. С повышением температуры воды ухудшается ее закалочная способность.

Наиболее высокой и равномерной охлаждающей способностью отличаются холодные 8…12 %-ные водные растворы NaCl и NaOH. Они мгновенно разрушают паровую рубашку и охлаждение происходит более равномерно и на стадии пузырькового кипения.

Увеличения охлаждающей способности достигают при использовании струйного или душевого охлаждения, например, при поверхностной закалке.

Для легированных сталей с высокой устойчивостью аустенита используют минеральное масло (нефтяное). Обеспечивающее небольшую скорость охлаждения в интервале температур мартенситного превращения и постоянство закаливающей способности. Недостатками минеральных масел являются повышенная воспламеняемость, низкая охлаждающая способность в интервале температур перлитного превращения, высокая стоимость.

При выборе охлаждающей среды необходимо учитывать закаливаемость и прокаливаемость стали.

Закаливаемость – способность стали приобретать высокую твердость при закалке.

Закаливаемость определяется содержанием углерода. Стали с содержанием углерода менее 0,20 % не закаливаются.

Прокаливаемость – способность получать закаленный слой с мартенситной и троосто-мартенситной структурой, обладающей высокой твердостью, на определенную глубину.

За глубину закаленной зоны принимают расстояние от поверхности до середины слоя, где в структуре одинаковые объемы мартенсита и троостита.

Чем меньше критическая скорость закалки, тем выше прокаливаемость. Укрупнение зерен повышает прокаливаемость.

Если скорость охлаждения в сердцевине изделия превышает критическую то сталь имеет сквозную прокаливаемость.

Нерастворимые частицы и неоднородность аустенита уменьшают прокаливаемость.

Характеристикой прокаливаемости является критический диаметр.

Критический диаметр – максимальное сечение, прокаливающееся в данном охладителе на глубину, равную радиусу изделия.

С введением в сталь легирующих элементов закаливаемость и прокаливаемость увеличиваются (особенно молибден и бор, кобальт – наоборот).

Способы закалки

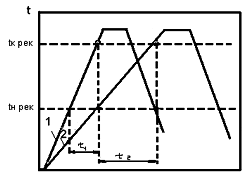

В зависимости от формы изделия, марки стали и нужного комплекса свойств применяют различные способы охлаждения (рис. 14.1)

Рис.14.1. Режимы закалки

1. Закалка в одном охладителе (V1).

Нагретую до нужной температуры деталь переносят в охладитель и полностью охлаждают. В качестве охлаждающей среды используют:

воду – для крупных изделий из углеродистых сталей;

масло – для небольших деталей простой формы из углеродистых сталей и изделий из легированных сталей.

Основной недостаток – значительные закалочные напряжения.

2. Закалка в двух сферах или прерывистая (V2).

Нагретое изделие предварительно охлаждают в более резком охладителе (вода) до температуры ~ 3000C и затем переносят в более мягкий охладитель (масло).

Прерывистая закалка обеспечивает максимальное приближение к оптимальному режиму охлаждения.

Применяется в основном для закалки инструментов.

Недостаток: сложность определения момента переноса изделия из одной среды в другую.

3. Ступенчатая закалка (V3).

Нагретое до требуемой температуры изделие помещают в охлаждающую среду, температура которой на 30 – 50oС выше точки МН и выдерживают в течении времени, необходимого для выравнивания температуры по всему сечению. Время изотермической выдержки не превышает периода устойчивости аустенита при заданной температуре.

В качестве охлаждающей среды используют расплавленные соли или металлы. После изотермической выдержки деталь охлаждают с невысокой скоростью.

Способ используется для мелких и средних изделий.

4. Изотермическая закалка (V4).

Отличается от ступенчатой закалки продолжительностью выдержки при температуре выше МН, в области промежуточного превращения. Изотермическая выдержка обеспечивает полное превращение переохлажденного аустенита в бейнит.При промежуточном превращении легированных сталей кроме бейнита в структуре сохраняется аустенит остаточный. Образовавшаяся структура характеризуется сочетанием высокой прочности, пластичности и вязкости. Вместе с этим снижается деформация из-за закалочных напряжений, уменьшаются и фазовые напряжения.

В качестве охлаждающей среды используют расплавленные соли и щелочи.

Применяются для легированных сталей.

5. Закалка с самоотпуском.

Нагретые изделия помещают в охлаждающую среду и выдерживают до неполного охлаждения. После извлечения изделия, его поверхностные слои повторно нагреваются за счет внутренней теплоты до требуемой температуры, то есть осуществляется самоотпуск. Применяется для изделий, которые должны сочетать высокую твердость на поверхности и высокую вязкость в сердцевине (инструменты ударного действия: молотки, зубила).

Закаливаемость стали. Под закаливаемостью понимают способность стали приобретать высокую твердость после закалки. Такая способность зависит главным образом от содержания углерода в стали: чем больше углерода, тем выше твердость. Объясняется это тем, что с повышением содержания углерода увеличивается число атомов, насильственно удерживаемых при закалке в атомной решетке железа. Иными словами, увеличивается степень пересыщения твердого раствора углерода в железе. В результате возрастают внутренние напряжения, что, в свою очередь, способствует увеличению числа дислокаций и возникновению блочной структуры.

Если в углеродистой стали содержание углерода будет меньше 0,3% (сталь 20, Ст3), то такая сталь уже не закалится. Для того чтобы понять это, следует вспомнить, что образование мартенситной структуры связано с перестройкой атомной решетки железа из гранецентрированной в объемно-центрированную. Температура, при которой происходит такая перестройка, зависит от содержания углерода. Роль углерода сводится к тому, что атомы его, находясь в решетке железа, как бы препятствуют перегруппировке атомов, которая необходима для перестройки решетки. Чем больше содержание углерода, тем ниже будет температура, при которой произойдет перестройка, т. е. образуется мартенситная структура. Зависимость температуры мартенситного превращения от содержания углерода в стали была показана на рис. 16. Как можно видеть, при содержании углерода 0,2% мартенситное превращение должно происходить при сравнительно высокой температуре — примерно 350—400°С. При такой температуре углерод еще сохраняет достаточно высокую подвижность и при перестройке решетки выходит из состояния твердого раствора, образуя химическое соединение — цементит. Пересыщение твердого раствора получается совсем незначительным, и потому структура закалки — мартенсит — не образуется.

Прокаливаемость стали. Под прокаливаемостью понимают глубину проникновения закаленной зоны, т. е. свойство стали закаливаться на определенную глубину от поверхности. Если, например, сверло диаметром 50 мм, изготовленное из инструментальной углеродистой стали, закалить в воде, а затем замерить твердость его в поперечном сечении, то окажется, что во внутренней зоне, расположенной вдоль оси сверла (сердцевине), твердость будет почти такой же, как до закалки, в то время как в наружной зоне, расположенной у поверхности, твердость резко повысится. Проверив затем микроструктуру, можно будет убедиться, что в сердцевине она будет перлитного типа, а у поверхности — мартенситного. Несквозная закалка объясняется неравномерным охлаждением детали при закалке: поверхность всегда охлаждается быстрее, чем сердцевина. Неравномерность охлаждения вызывается различными условиями теплоотвода у поверхности и в сердцевине. При погружении раскаленной детали в закалочную среду поверхность, соприкасаясь с холодной жидкостью, охлаждается с большой скоростью, в то время как отвод теплоты от сердцевины затруднен толщей горячего металла, и потому она охлаждается медленно. В результате скорость охлаждения поверхности оказывается выше критической, и поверхность закаливается, а скорость охлаждения сердцевины получается ниже критической, и последняя не закаливается. Очевидно, можно представить себе, что на некоторой глубине от поверхности Н (рис. 19) скорость охлаждения будет равна критической. Тогда ясно, что слои металла, расположенные на большей глубине, не закалятся, а слои, расположенные на меньшей глубине, т. е. ближе к поверхности, закалятся.

Билет№24

№1Типы сплавов. Твердые растворы и их типы. Условия образования неограниченных твердых растворов замещения.

Типы сплавов

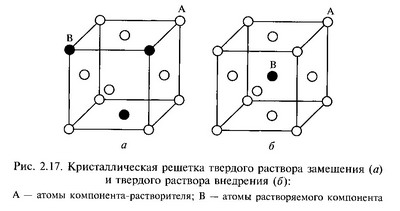

Сплавы типа твердый раствор характеризуются тем, что при их образовании один компонент (растворитель) сохраняет свою кристаллическую решетку, а атомы другого (растворенного) располагаются в кристаллической решетке растворителя. Таким образом, сплавы этого типа однофазны, они имеют кристаллическую решетку растворителя. Атомы компонентов в сплавах типа твердый раствор расположены неупорядоченно. Атомы растворенного компонента могут замещать атомы растворителя в кристаллической решетке, образуя твердый раствор замещения, или размещаться между атомами растворителя в его кристаллической решетке, образуя твердый раствор внедрения (рис. 2.17).

Твердые растворы замещения состоят из металлов, расположенных рядом в Периодической системе элементов. По взаимной растворимости различают твердые растворы с неограничен ной и ограниченной растворимостью компонентов. В твердых растворах с неограниченной растворимостью компонентов возможна любая концентрация растворимого компонента(вплоть до 100 %). Твердые растворы замещения с неограниченной растворимостью образуются при следующих условиях: • кристаллические решетки компонентов должны быть одного типа; • компоненты принадлежат одной или смежным группам Периодической системы элементов; • различие атомных радиусов компонентов небольшое: при их разнице 8… 15% могут образовываться твердые растворы с неограниченной растворимостью, при большей — твердые растворы с ограниченной растворимостью компонентов.

Поскольку атомные радиусы компонентов неодинаковы, при образовании твердых растворов замещения происходит искажение кристаллической решетки (рис. 2.18), что замедляет прохождение диффузионных процессов. Твердые растворы внедрения образуются при условии, что атомный радиус растворенного компонента заметно меньше, чем растворителя. Только в этом случае атом растворенного компонента может расположиться между атомами растворителя, внедряясь в его кристаллическую ячейку. Такие твердые растворы возникают между металлами и неметаллами — элементами I и IIпериодов Периодической системы, имеющими малые атомные радиусы (Н, N, С, В). Твердые растворы близки по свойствам к металлу-растворителю. Они, как правило, пластичны, хорошо деформируются в холодном и в горячем состояниях. |

|

№2, Отпуск стали, его цели и основные параметры процесса. Низкий отпуск. Структура и свойства стали после низкого отпуска .

Отпуск является окончательной термической обработкой.

Целью отпуска является повышение вязкости и пластичности, снижение твердости и уменьшение внутренних напряжений закаленных сталей.

С повышением температуры нагрева прочность обычно снижается, а пластичность и вязкость растут. Температуру отпуска выбирают, исходя из требуемой прочности конкретной детали.

Различают три вида отпуска:

1. Низкий отпуск с температурой нагрева Тн = 150…300oС.

В результате его проведения частично снимаются закалочные напряжения. Получают структуру – мартенсит отпуска.

Проводят для инструментальных сталей; после закалки токами высокой частоты; после цементации.

2. Средний отпуск с температурой нагрева Тн = 300…450oС.

Получают структуру – троостит отпуска, сочетающую высокую твердость 40…45HRC c хорошей упругостью и вязкостью.

Используется для изделий типа пружин, рессор.

3. Высокий отпуск с температурой нагрева Тн = 450…650oС..

Получают структуру, сочетающую достаточно высокую твердость и повышенную ударную вязкость (оптимальное сочетание свойств) – сорбит отпуска.

Используется для деталей машин, испытывающих ударные нагрузки.

Комплекс термической обработки, включающий закалку и высокий отпуск, называется улучшением.

Отпускная хрупкость

Обычно с повышением температуры отпуска ударная вязкость увеличивается, а скорость охлаждения не влияет на свойства. Но для некоторых сталей наблюдается снижение ударной вязкости. Этот дефект называется отпускной хрупкостью (рис. 14.2).

Рис.14.2. Зависимость ударной вязкости от температуры отпуска

Отпускная хрупкость I рода наблюдается при отпуске в области температур около 300oС. Она не зависит от скорости охлаждения.

Это явление связано с неравномерностьюпревращения оппущенного мартенсита. Процесс протекает быстрее вблизи границ зерен по сравнению с объемами внутри зерна. У границ наблюдается концентрация напряжений, поэтому границы хрупкие.

Отпускная хрупкость I рода “необратима“, то есть при повторных нагревах тех же деталей не наблюдается.

Отпускная хрупкость II рода наблюдается у легированных сталей при медленном охлаждении после отпуска в области 450…650oС.

При высоком отпуске по границам зерен происходит образование и выделение дисперсных включений карбидов. Приграничная зона обедняется легирующими элементами. При последующем медленном охлаждении происходит диффузия фосфора к границам зерна. Приграничные зоны обогащаются фосфором, снижаются прочность и ударная вязкость. Этому деекту способствуют хром, марганец и фосфор. Уменьшают склонность к отпускной хрупкости II рода молибден и вольфрам, а также быстрое охлаждение после отпуска.

Отпускная хрупкость II рода “обратима“, то есть при повторных нагревах и медленном охлаждении тех же сталей в опасном интервале температур дефект может повториться.

Стали, склонные к отпускной хрупкости II рода, нельзя использовать для работы с нагревом до 650oС без последующего быстрого охлаждения.

Билет№25.

№1. Диаграмма состояния железо-цементит, свойства компонентов, фаз, структурных составляющих. Стали. Классификации сталей по качеству, маркировка.

Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Начало изучению железоуглеродистых сплавов и процессов термической обработки было положено опубликованной в 1868 г. Работой Д.К. Чернова «Критический обзор статей Лаврова и Калакуцкого о стали и стальных орудиях и собственные исследования Д.К. Чернова по этому же предмету». Д.К. Чернов впервые указал на существование в стали критических точек и дал первое представление о диаграмме железо-цементит. В дальнейшем изучению железоуглеродистых сплавов и построению диаграмм железо-углерод были посвящены работы Ф. Осмонда, Ле-Шателье (Франция), Р. Аустена (Англия), А.А. Байкова и Н.Т. Гудцова (Россия), Розенбаума (Голландия), П. Геренса (Германия) и др. Основными компонентами, от которых зависит структура и свойства железоуглеродистых сплавов, являются железо и углерод. Чистое железо - металл серебристо-белого цвета; температура плавления 1539°С. Железо имеет две полиморфные модификации: α и γ. Модификация α существует при температурах ниже 911°С и выше 1392°С; γ-железо - при 911-1392°С. В зависимости от температуры и концентрации углерода железоуглеродистые сплавы имеют следующие структурные составляющие. 1. Феррит (Ф) - твердый раствор внедрения углерода в α-железе. Растворимость углерода в α-железе при комнатной температуре до 0,005%; наибольшая растворимость - 0,02% при 727°С. Феррит имеет незначительную твердость (НВ 80-100) и прочность (σв=250 МПа), но высокую пластичность (δ=50%; φ=80%). 2. Аустенит (А) - твердый раствор внедрения углерода в γ-железе. В железоуглеродистых сплавах он может существовать только при высоких температурах. Предельная растворимость углерода в γ-железе 2,14% при температуре 1147°С и 0,8% - при 727°С. Эта температура является нижней границей устойчивого существования аустенита в железоуглеродистых сплавах. Аустенит имеет твердость НВ 160-200 и весьма пластичен (δ=40-50%). 3. Цементит (Ц) - химическое соединение железа с углеродом (карбид железа Fe3C). В цементите содержится 6,67% углерода. Температура плавления цементита около 1600°С. Он очень тверд (НВ~800), хрупок и практически не обладает пластичностью. Цементит неустойчив и в определенных условиях распадается, выделяя свободный углерод в виде графита по реакции Fe3C→3Fe+C. 4. Графит - это свободный углерод, мягок (НВ 3) и обладает низкой прочностью. В чугунах и графитизированной стали содержится в виде включений различных форм (пластинчатой, шаровидной и др.). С изменением формы графитовых включений меняются механические и технологические свойства сплава. 5. Перлит (П) - механическая смесь (эвтектоид, т. е. подобный эвтектике, но образующийся из твердой фазы) феррита и цементита, содержащая 0,8% углерода. Перлит может быть пластинчатым и зернистым (глобулярным), что зависит от формы цементита (пластинки или зерна) и определяет механические свойства перлита. При комнатной температуре зернистый перлит имеет предел прочности σв=800 МПа; относительное удлинение δ=15%; твердость НВ 160. Перлит образуется следующим образом. Пластинка (глобуль) цементита начинает расти или от границы зерна аустенита, или центром кристаллизации является неметаллическое включение. При этом соседние области обедняются углеродом и в них образуется феррит. Этот процесс приводит к образованию зерна перлита, состоящего из параллельных пластинок или глобулей цементита и феррита. Чем грубее и крупнее выделения цементита, тем хуже механические свойства перлита. 6. Ледебурит (Л) - механическая смесь (эвтектика) аустенита и цементита, содержащая 4,3% углерода. Ледебурит образуется при затвердевании жидкого расплава при 1147°С. Ледебурит имеет твердость НВ 600-700 и большую хрупкость. Поскольку при температуре 727°С аустенит превращается в перлит, то это превращение охватывает и аустенит, входящий в состав ледебурита. Вследствие этого при температуре ниже 727°С ледебурит представляет собой уже не смесь аустенита с цементом, а смесь перлита с цементитом. Помимо перечисленных структурных составляющих в железоуглеродистых сплавах могут быть нежелательные неметаллические включения: окислы, нитриды, сульфиды, фосфиды – соединения с кислородом, азотом, серой и фосфором. На их основе могут образовываться новые структурные составляющие, например фосфидная эвтектика (Fe+Fe3P+Fe3C) с температурой плавления 950°С. Она образуется при больших содержаниях фосфора в чугуне. При содержании фосфора около 0,5-0,7% фосфидная эвтектика в виде сплошной сетки выделяется по границам зерен и повышает хрупкость чугуна. Диаграмма состояния железо - цементит. В диаграмме состояния железо – цементит (Fe-Fe3C) рассматриваются процессы кристаллизации железоуглеродистых сплавов (стали и чугуна) и превращения в их структурах при медленном охлаждении от жидкого расплава до комнатной температуры. Диаграмма (рис.18) показывает фазовый состав и структуру сплавов с концентрацией от чистого железа до цементита (6,67% С). Сплавы с содержанием углерода до 2,14% называют сталью, а от 2,14 до 6,67% - чугуном. Диаграмма состояния Fe-Fe3C представлена в упрощенном виде. Первичная кристаллизация, т. е. затвердевание жидкого сплава начинается при температурах, соответствующих линии ликвидуса ACD. Точка А на этой диаграмме соответствует температуре 1539° плавления (затвердевания) железа, точка D – температуре ~1600°С плавления (затвердевания) цементита. Линия солидуса AECF соответствует температурам конца затвердевания. При температурах, соответствующих линии АС, из жидкого сплава кристаллизуется аустенит, а линии CD - цементит, называемый первичным цементитом. В точке С при 1147°С и содержании углерода 4,3% из жидкого сплава одновременно кристаллизуется аустенит и цементит (первичный), образуя эвтектику - ледебурит. При температурах, соответствующих линии солидуса АЕ, сплавы с содержанием углерода до 2,14% окончательно затвердевают с образованием аустенита. На линии солидуса ECF сплавы с содержанием углерода от 2,14 до 6,67% окончательно затвердевают с образованием эвтектики (ледебурита) и структур, образовавшихся ранее из жидкого сплава, а именно: в интервале 2,14-4,3% С - аустенита, а в интервале 4,3-6,67% С - цементита первичного (см. рис. 18). В результате первичной кристаллизации во всех сплавах с содержанием углерода до 2,14%, т. е. в сталях, образуется однофазная структура - аустенит. В сплавах с содержанием углерода более 2,14%, т. е. в чугунах, при первич ной кристаллизации образуется эвтектика ледебурита.

Рис. 18. Диаграмма состояния железо-цементит (в упрощенном виде): А – аустенит, П – перлит, Л – ледебурит, Ф – феррит, Ц - цементит