- •1. Океан

- •5. Как объясняется несоответствие между возрастом коренных пород на дне

- •2. Свойства воды

- •2. Закон постоянства солевого состава. Хлорность. Химический способ

- •3. Практическая соленость, как определяется эта характеристика, ее отличие

- •5. Распределение солености на поверхности океанов. Воды соленые и

- •7. Способы измерения температуры в глубинах океанов. Принцип устройства

- •8. Принцип работы современных датчиков температуры воды. Их

- •9. Температура наибольшей плотности. Понятие о температуре замерзания.

- •10. Плотность. Удельный объем. Аномалии плотности и удельного объема.

- •11. Гидростатическое давление и сжимаемость морской воды. Потенциальная температура.

- •3. Уровень

- •4. Приливы

- •4. С какими фазами Луны связаны сизигийные и квадратурные приливы.

- •5.Волны

- •7. Что такое группы волн, как они образуются.

- •8. Назовите основные особенности трансформации ветровых волн на

- •9. Каковы наибольшие размеры ветровых волн в океанах и морях.

- •10.Чем отличаются внутренние волны от поверхностных

- •6. Течения

- •2. Какие динамические поверхности в океане вам известны.

- •7. Вихри

- •8. Перемешивание

- •9. Водные массы.

- •10. Баланс тепла, влаги и солей

- •1.Какая численная характеристика используется для измерения солнечного излучения, поступающего на верхнюю границу атмосферы?

- •2. Почему Земля не нагревается и не остывает?

- •4. Какая доля солнечной энергии достигает поверхности океана?

- •5. По каким параллелям разделяются широтные пояса с избыточным и недостаточным количеством солнечного тепла?

- •6. Каким образом океан осуществляет перераспределение тепла от экватора к полюсам?

- •7. Какое количество воды ежегодно испаряется с поверхности океана и

- •9. Какое время (теоретически) необходимо для полного обновления вод

- •11. Взаимодействие океана и атмосферы

- •Виды взаимодействия оа

- •Масштабы взаимодействия ао

- •Какую роль играет водяной пар в процессах передачи энергии в системе океан-атмосфера

- •Назовите процессы воздействия атмосферы на океан

- •Что вам известно о воздействии океана на атмосферу

- •6. Что такое энергоактивные зоны (эазо)

- •12. Морские льды

- •4. Плотность, пористость, плавучесть. Плавучие льды

- •Плотность

- •7.Предельная толщина и возраст льдов. Ледовитость.

- •8.Особенности ледяного покрова Антартики.

- •9.Шельфовые льды и образование айсбергов в них.

- •10.Могут ли морские льды исчезнуть полностью в обозримом будущем?

- •13. Акустика.

- •1.Почему акустика океана вызывает большой интерес у людей "морских" профессий?

- •4. Рефракция акустических лучей под водой.

- •5. Подводный звуковой канал

- •6. Скорость звука в морской воде

- •7. Затухание акустической энергии

- •14. Оптика

- •2. Проникновение света в глубины океана

- •3. Световые лучи какой части спектра проникают в воду наиболее глубоко(избирательность поглощения света).

- •4. Цвет моря. Цвет и прозрачность морской воды.

- •14 .Раздел Ресурсы. Экология.

- •3.Энергетические ресурсы.

- •4 .Экологические проблемы Мирового океана.

5.Волны

1. Перечислите типы волн по характеру вынуждающих и вызывающих их сил. 1.ветровые - вызванные ветром и находящиеся под его воздействием; приливные - возникающие под действием периодических сил притяжения Луны и Солнца; 2.анемобарические - связанные с отклонением поверхности океана от положения равновесия под действием ветра и атмосферного давления; 3.сейсмические (цуиами) - возникающие в результате динамических процессов, протекающих в земной коре и, в первую очередь, подводных землетрясений, а также извержений вулканов, как подводных, так и прибрежных; 4.корабельные - создающиеся при движении корабля. Наиболее часто (практически всегда) на поверхности морей и океанов наблюдаются ветровые и приливные волны, при этом ветровые волны доставляют наибольшие неприятности мореплавателям: вызывают качку корабля, заливают палубу, уменьшают скорость хода, уклоняют его от заданного курса, могут наносить повреждения, а подчас вызывают гибель судна, разрушают берега и береговые сооружения. В этом учебном пособии основное внимание уделено ветровым волнам. Приливные волны обычно воспринимаются в форме периодических колебаний уровня - приливов и периодических течений.

2. Что такое ≪фазовая скорость≫ волны, как она зависит от длины волны и ее периода. Скорость распространения, или фазовая скорость сф – скорость перемещения гребня волны в направлении ее распространения, определяемая за короткий интервал времени порядка периода волны. Понятие скорости относится только к поступательной волне. Кроме фазовой скорости, вводятся характеристики угловой скорости вращения частиц по орбитам ω и линейной скорости орбитального движения частиц ν. Между элементами волны существуют следующие очевидные соотношения:

cф=λ/τ; ν = ω r; h = 2 r; ω =2π/τ; λ = 2π r.

r - радиус орбиты частицы. λ - длина волны.

3. Что понимается под терминами ≪волновой вектор≫ и ≪волновое число≫. Волновой вектор — вектор, направление которого перпендикулярно фазовому фронту бегущей волны, а абсолютное значение равно волновому числу.

Волновой

вектор обычно обозначается латинской

буквой ![]() и

величина его измеряется в обратных

метрах (СИ)

или обратных сантиметрах (СГС)

(т.е. радианах на метр или радианах на

сантиметр). (Следует быть внимательным,

т.к. иногда может использоваться

определение, отличающееся множителем

и

величина его измеряется в обратных

метрах (СИ)

или обратных сантиметрах (СГС)

(т.е. радианах на метр или радианах на

сантиметр). (Следует быть внимательным,

т.к. иногда может использоваться

определение, отличающееся множителем ![]() ,

но дающее ту же физическую размерность).

,

но дающее ту же физическую размерность).

Волновое число связано с длиной волны λ соотношением:

![]() .

.

Волновое

число́ (также[1] называемое пространственной

частотой) —

это отношение 2π радиан

к длине волны: ![]()

пространственный аналог круговой частоты[2].

В одномерном случае волновому числу обычно приписывают знак минус, если волна распространяется в отрицательном направлении (против оси). В многомерном - это обычно синоним абсолютной величины волнового вектора или его компонент (несколько волновых чисел по количеству осей координат), также может быть проекцией волнового вектора на некоторое определенное выбранное направление.

Обычное

обозначение[3]: ![]() .

.

Единица измерения — рад·м−1, физическая размерность м−1. (В системе СГС: см−1).

В спектроскопии волновым числом часто называют просто величину, обратную длине волны (1/λ), измеряемую обычно в обратных сантиметрах (см−1). Такое определение отличается от обычного отсутствием множителя 2π.

Используется в физике, математике[4] (преобразование Фурье) и таких приложениях, как обработка изображений.

Определение: волновым числом k называется быстрота роста фазы волны φ по пространственной координате[5]:

![]()

Поскольку в большинстве случаев волновое число имеет смысл только применительно к монохроматической волне (строго монохроматической или по крайней мере почти монохроматической), производную в определении можно (для этих самых распространенных случаев) заменить на выражение с конечными разностями:

![]()

Исходя из этого, можно получить разные более-менее удобные формулировки[6]:

Волновое число есть разность фазы волны (в радианах) в один и тот же момент времени в пространственных точках на расстоянии единицы длины (одного метра).

Волновое число есть количество пространственных периодов (горбов) волны, приходящееся на 1 метр.

Волновое число равно числу периодов волны, укладывающихся в отрезок 2π метров.

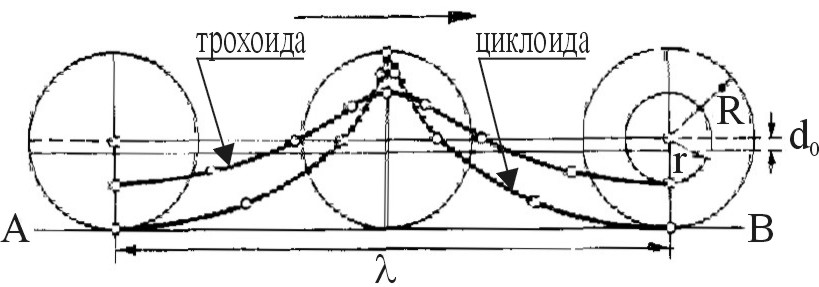

4. От чего зависят

фазовая скорость, период и угловая

скорость трохоидальной волны. Величины

соотношений между элементами реальных

волн весьма разнообразны. Поэтому при

изучении элементов отдельной волны

и их изменения часто используется

идеализированная волна, в качестве

которой выбирается трохоидальная. Это

двумерная волна, частицы которой

вращаются по правильным окружностям.

При этом частицы, находящиеся на одной

вертикали, колеблются синфазно.

Трохоидальный

профиль волны заданной высоты и

длины можно

построить следующим образом. Если

окружность радиусом R (рис. 6) катить по

горизонтальной прямой (AB), то конец

радиуса описывает циклоиду, а остальные

точки радиуса описывают трохоиды,

соответствующие орбитам с радиусами r

= h/2. Волна полной длины образуется после

целого оборота катящейся окружности.

Принято окружность радиусом R

называть катящимся

кругом,

а радиусом r - производящим

кругом.

Ри с.6.

Трохоида и циклоида

Следует

отметить одну важную особенность

трохоидальной волны. Она несимметрична

относительно линии, определяющей

состояние воды в покое: центры орбит

находятся выше этой линии. Отсюда

следует, что средние за период положения

точек взволнованной поверхности моря

оказываются поднятыми над поверхностью

невозмущенного уровня. Из геометрии

трохоиды следует, что этот подъем для

поверхности (dо)

составляет

do =

с.6.

Трохоида и циклоида

Следует

отметить одну важную особенность

трохоидальной волны. Она несимметрична

относительно линии, определяющей

состояние воды в покое: центры орбит

находятся выше этой линии. Отсюда

следует, что средние за период положения

точек взволнованной поверхности моря

оказываются поднятыми над поверхностью

невозмущенного уровня. Из геометрии

трохоиды следует, что этот подъем для

поверхности (dо)

составляет

do = ![]() .

(2)

.

(2)

фазовая скорость

трохоидальной волны определяется

ее длиной.

Для

периода волны

выражение легко получить по соотношениям

(1) и (8):

= ![]() (9)

Наконец,

для угловой скорости волны имеем:

=

(9)

Наконец,

для угловой скорости волны имеем:

= ![]() (10)

Из

приведенных выражений видно, что в них

входит только длина волны, а высота

волны не влияет на перечисленные

характеристики.

С глубиной

волнение быстро затухает. Это объясняется

тем, что

радиусы окружностей, по которым двигаются

частицы воды, с увеличением глубины

уменьшаются. Тем самым уменьшаются

амплитуды колебаний, а, следовательно,

и высота волн.

(10)

Из

приведенных выражений видно, что в них

входит только длина волны, а высота

волны не влияет на перечисленные

характеристики.

С глубиной

волнение быстро затухает. Это объясняется

тем, что

радиусы окружностей, по которым двигаются

частицы воды, с увеличением глубины

уменьшаются. Тем самым уменьшаются

амплитуды колебаний, а, следовательно,

и высота волн.

5. По какому признаку различаются короткие и длинные волны. В зависимости от отношения длины волны к глубине моря волны подразделяются на короткие, длина которых значительно меньше глубины моря, и длинные, длина которых больше глубины моря.

6. Каков критерий разделения капиллярных и гравитационных волн. В зависимости от силы, поддерживающей волнообразование, волны можно разделить на гравитационные и капиллярные.

К гравитационным относят ветровые волны, волны, вызванные движением тел в жидкости, приливные.

Капиллярные волны обусловлены движением сил поверхностного натяжения, они имеют вид ряби и также вызываются ветром или движением тела.

Капиллярные волны обусловлены действием сил поверхностного натяжения. При уменьшении длины поверхностных волн силы поверхностного натяжения начинают оказывать на них все большее влияние. Для волн длиной в несколько миллиметров силы поверхностного натяжения доминируют над гравитационными. Интервал длиной от 0,2 до 20 см, в котором действуют гравитационные и поверхностные волны одного порядка, называются гравитационно–капиллярными. Волны с длиной более 20 см относятся к гравитационным; меньше 0,2 см – к капиллярным.