- •1.Понятие и общее представление о статистике.

- •2.Предмет, метод и задачи статистики.

- •3.Сущность сводки и группировки статистических данных.

- •4.Виды группировок.

- •5.Статистические ряды распределения.

- •Закономерности распределения

- •Общие понятия о статистических таблицах

- •Виды статистических таблиц

- •Основные правила составления и анализа статистических таблиц

- •7.Статистическое наблюдение: формы, виды, и способы.

- •Этапы статистического наблюдения

- •Формы, виды и способы статистического исследования Формы статистического наблюдения

- •Виды статистического наблюдения

- •Виды статистического наблюдения по времени регистрации:

- •По полноте охвата единиц совокупности различают следующие виды статистического наблюдения:

- •Способы статистического наблюдения Способы получения статистической информации:

- •Ошибки статистического наблюдения

- •8.Современная организация государственной статистики России.

- •9.Статистическая отчётность.

- •10.Контроль материалов наблюдения.

- •11. Понятие, методы расчёта абсолютных и относительных величин.

- •12.Виды относительных величин.

- •13.Принципы построения относительных величин. Системы статистических показателей.

- •Система статистических показателей —

- •14.Графическое отображение статистических данных.

- •15.Понятие, сущность, значение средних величин.

- •16.Средняя арифметическая и её свойства.

- •17.Виды степенных средних.

- •18.Структурные средние величины.

- •19.Понятие и сущность рядов динамики в статистике

- •20. Показатели динамики

- •Примеры расчетов показателей динамики

- •Абсолютный прирост

- •Темп роста

- •Темп прироста

- •Абсолютное значение 1%-го прироста

- •21. Средние показатели рядов динамики Средний уровень ряда в статистике

- •Средний абсолютный прирост в задачах статистики

- •Средний темп роста

- •Средний темп прироста

- •22.Понятие и методология выравнивания рядов динамики. Приведение рядов динамики к одинаковому основанию

- •Методы выравнивания рядов динамики

- •Метод укрупнения интервалов времени (гр. 3).

- •Метод скользящей средней

- •23.Анализ сезонных колебаний

- •24.Аналитическое выравнивание Метод аналитического выравнивания

- •25.Методы прогнозирования в статистике

- •Тема 7. Статистические методы прогнозирования: экспоненциальное сглаживание и анализ временных рядов.

- •26.Показатели размера и интенсивности вариации

- •27.Показатели и формы распределения

- •28.Нормальное распределение и его свойства

- •29.Сущность, значение и категории выборочного наблюдения.

- •30. Виды и способы отбора.

- •31.Ошибки выборочного наблюдении

- •32.Определение объёма выборки.

- •33. Понятие корреляционно-регрессионного анализа в статистике.

- •34. Множественный корреляционно-регрессионный анализ.

- •35. Метод корреляционно-регрессионного анализа.

- •36.Понятие и основные элементы индексов.

- •37.Виды индексов.

- •38.Агрегатные индексы.

- •39.Индексный анализ при изучении экономических явлений.

- •Агрегатные индексы качественных показателей

- •Агрегатные индексы объемных показателей

- •Ряды агрегатных индексов с постоянными и переменными весами

- •Построение сводных территориальных индексов

- •Средние индексы

- •40.Средневзвешенные индексы.

26.Показатели размера и интенсивности вариации

Абсолютные средние размеры вариации

Следующим этапом изучения вариации признака в совокупности является измерениехарактеристик силы, величины вариации. Простейшим из них может служить размах илиамплитуда вариации -абсолютная разность между максимальным и минимальным значениямипризнака из имеющихся в изучаемой совокупности значений. Таким образом, размах вариациивычисляется по формуле

![]()

Поскольку величина размаха характеризует лишь максимальное различие значений признака,она не может измерять закономерную силу его вариации во всей совокупности.Предназначенный для данной цели показатель должен учитывать и обобщать все различиязначений признака в совокупности без исключения. Число таких различий равно числусочетаний по два из всех единиц совокупности; по данным табл. 5.6 оно составит: С^ = 10 153.Однако нет необходимости рассматривать, вычислять и осреднять все отклонения. Прощеиспользовать среднюю из отклонений отдельных значений признака от среднегоарифметического значения признака, а таковых всего 143. Но среднее отклонение значенийпризнака от средней арифметической величины согласно известному свойству последней равнонулю. Поэтому показателем силы вариации выступает не алгебраическая средняя отклонений, асредний модуль отклонений:

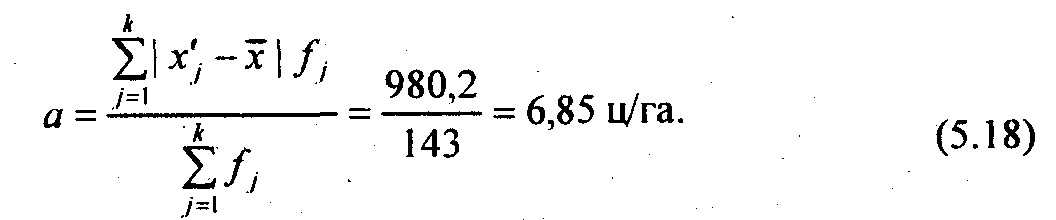

По данным табл. 5.6 средний модуль, или среднее линейное отклонение, по абсолютнойвеличине вычисляется как взвешенное по частоте отклонение по модулю середин интерваловот средней арифметической величины, т.е. по формуле

Это означает, что в среднем урожайность в изучаемой совокупности хозяйств отклонялась отсредней урожайности по области на 6,85 ц/га. Простота расчета и интерпретации составляютположительные стороны данного показателя, однако математические свойства модулей«плохие»: их нельзя поставить в соответствие с каким-либо вероятностным законом, в томчисле и с нормальным распределением, параметром которого является не средний модульотклонений, а среднее квадратическое отклонение (в англоязычных программах для ЭВМназываемое «the standard deviation», сокращенно «s.d.» или просто «s», в русскоязычных - СКО).В статистической литературе среднее квадратическое отклонение от средней величиныпринято обозначать малой (строчной) греческой буквой сигма (ст) или s (см. гл. 7):

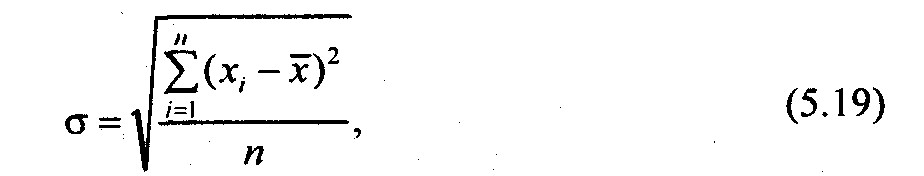

для ранжированного ряда

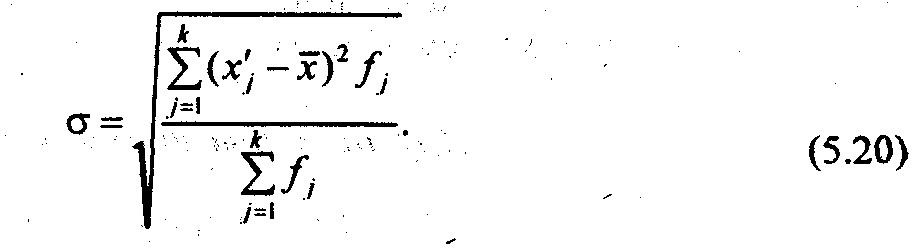

для интервального ряда

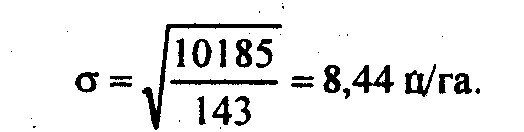

По данным табл. 5.6 среднее квадратическое отклонение урожайности зерновых составило:

Следует указать, что некоторое округление средней величины и середин интервалов, напримердо целых, мало отражается на величине ?, которая составила бы при этом 8,55 ц/га.

Среднее квадратическое отклонение по величине в реальных совокупностях всегда большесреднего модуля отклонений. Соотношение (у : а зависит от наличия в совокупностях резких,выделяющихся отклонений и может служить индикатором «засоренности» совокупностинеоднородными с основной массой элементами: чем это соотношение больше, тем сильнееподобная «засоренность». Для нормального закона распределения ? : а = 1,2.

Понятие дисперсии

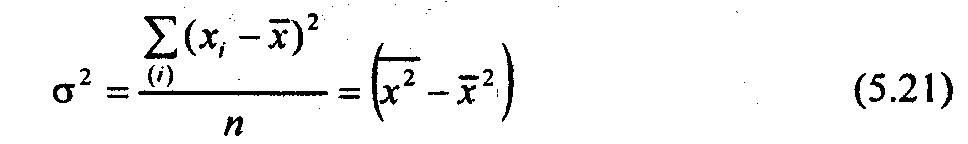

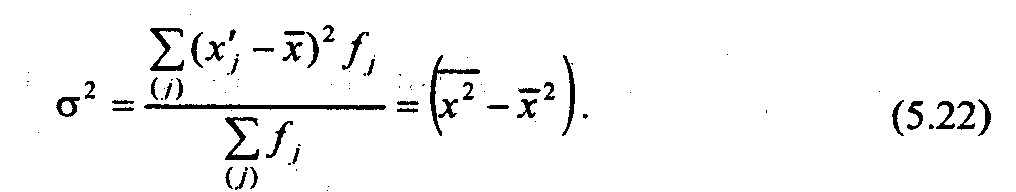

Квадрат среднего квадратического отклонения дает величину дисперсии ?2. Формуладисперсии:

простая (для несгруппйрованных данных):

или

взвешенная (для сгруппированных данных):

На дисперсии основаны практически все методы математической статистики. Большоепрактическое значение имеет правило сложения дисперсий (см. гл. 6).

Другие меры вариации

Еще одним показателем силы вариации, характеризующим ее не по всей совокупности, а лишь вее центральной части, служит среднее квартцлъное расстояние, т.е. средняя величинаразности между квартилями, обозначаемое далее как q:

![]()

Для распределения сельхозпредприятий по урожайности в табл. 5.2

q = (36,25 - 25,09): 2 = 5,58 ц/га. Сила вариации в центральной части совокупности, какправило, меньше, чем в целом по всей совокупности. Соотношение между средним модулемотклонений и средним квартальным отклонением также служит для изучения структурывариации: большое значение такого соотношения говорит о наличии слабоварьирующего«ядра» и сильно рассеянного вокруг этого ядра окружения, или «гало» в изучаемойсовокупности. Для данных табл. 5.6 соотношение а: q = 1,23, что говорит о небольшомразличии силы вариации в центральной части совокупности и на ее периферии.

Для оценки интенсивности вариации и для сравнения ее в разных совокупностях и тем болеедля разных признаков необходимы относительные показатели вариации. Они вычисляются какотношения абсолютных показателей силы вариации, рассмотренных ранее, к среднейарифметической величине признака. Получаем следующие показатели:

1) относительный размах вариации р:

![]()

2) относительное отклонение по модулю т:

![]()

3) коэффициент вариации как относительное квадратическое отклонение v:

![]()

4) относительное квартальное расстояние d:

![]()

где q - среднее квартильное расстояние.