- •А.П. Петров государственное управление лесами

- •Введение

- •Глава 1. Политические основы устойчивого лесоуправления в российской

- •1.1. Рациональное и эффективное природопользование - основа устойчивого

- •1.2. Глобализация лесной политики и международные обязательства Российской Федерации в сфере использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов

- •1.3. Национальная лесная политика Российской Федерации

- •Глава 2. Собственность на земли лесного фонда. Системы лесных отношений

- •Экономическое содержание собственности определяется:

- •Приведенный набор в количестве 11 прав присущ только частной собственности на блага.

- •2.2. Зарубежный опыт формирования лесных отношений при разных формах собственности на лесные земли

- •2.2.2. Управление государственными лесами в странах с унитарным политическим устройством

- •2.3. Федерализм как политическая основа для установления прав собственности на лесные земли и децентрализации лесоуправления в Российской Федерации

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Институциональная организация государственного управления лесами

- •3.1. Развитие структурных и экономических реформ в. Системе государственного и хозяйственного управления лесами

- •Функции управления государственной собственностью, которые, в свою очередь, подразделяются на:

- •Государственное управление

- •3.2. Федеральные органы исполнительной власти в системе государственного управления лесами

- •1. Разработка, утверждение и реализация государственной лесной политики.

- •2. Предоставление государственных услуг в сфере лесных отношений

- •3. Контроль и надзор в области лесных отношений

- •Глава 4. Инструменты государственного управления лесами

- •4.1. Лесной план субъекта Российской Федерации

- •4. Зоны хозяйственного управления лесами

- •3. Оценка экономической доступности лесных ресурсов

- •4.2. Лесохозяйственпый регламент

- •4.3. Проект освоения лесов

- •4.4. Лесная декларация и право доступа к использованию лесов

- •4.5. Государственная инвентаризация лесов и государственный лесной реестр

- •Глава 5. Экономические основы государственного и хозяйственного управления лесами

- •5.1. Плата за использование лесов

- •5.2. Финансирование лесохозяйственной деятельности

- •5.3. Инвестиционная деятельность в области освоения лесов

- •Контрольные вопросы

- •Оглавление

- •Глава 1. Политические основы устойчивого лесоуправления в российской федерации

- •Глава 2. Собственность на земли лесного фонда. Системы лесных отношений

- •Глава 3. Институциональная организация

- •Глава 4. Инструменты государственного

- •Глава 5. Экономические основы государственного и хозяйственного управления лесами

- •Анатолий Павлович Петров Государственное управление лесами Учебное пособие

2.3. Федерализм как политическая основа для установления прав собственности на лесные земли и децентрализации лесоуправления в Российской Федерации

Политическая основа лесных отношений и учреждения прав собственности на лесные земли определена Конституцией Российской Федерации, теми ее статьями, которые устанавливают виды собственности на природные ресурсы и определяют принципы федерализма в природопользовании.

Принцип федерализма в природопользовании сформулирован ст. 72 следующим образом: «Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации».

Такой принцип построения федеративных отношений, применительно к земле и природным ресурсам, основанный на «совместном ведении», неизвестен в мировой практике управления землепользованием и природопользованием. Обычной практикой управления природными ресурсами, находящимися в государственной собственности в странах с федеративной политической системой, как это было показано в предыдущем разделе, является распределение природных ресурсов по собственникам, которыми могут быть либо федеральный орган, либо субъекты Российской Федерации (регионы), либо муниципальные образования. Результатом такого подхода к построению федеративных отношений является признание за каждым природным объектом (лесным участком) одного собственника.

В случае с «совместным ведением» речь идет не о распределении лесных земель по видам собственников, а о распределении властных полномочий между субъектами лесных отношений в условиях, когда собственность на природный объект (лесной участок) является государственной.

Здесь также возможны различные варианты, обусловленные методами распределения полномочий по субъектам лесных отношений.

Возможен вариант, когда полномочия «жестко» закрепляются за субъектом лесных отношений в виде прав и обязанностей, устанавливаемых на законодательной базе.

В этом случае эффективность управления природными объектами (лесными землями) обеспечивается только при балансе прав и обязанностей, достигнуть которого практически затруднительно.

При другом варианте полномочия (в виде прав собственности) закрепляются за собственником и передаются другим субъектам лесных отношений на время под определенные обязательства. Этот механизм передачи прав государственной собственности получил в зарубежной практике название «делегирование полномочий». При этом полномочия могут делегироваться как федеральным центром территориальным образованиям, так и территориальными образованиями федеральному центру.

Поиск управленческих решений в лесном секторе, основанных на реализации принципа «совместного ведения», начался до принятия Конституции РФ без должного изучения зарубежного опыта в сфере государственного управления лесами. Еще при подготовке Основ лесного законодательства, стремясь к политическому компромиссу между центром и регионами, было решено не устанавливать форму собственности на лесной фонд. Тогда же было предложено передать основные функции по распоряжению этим фондом от центра - административным районам (ныне муниципальным образованиям), чем была создана неизвестная в мировой практике децентрализация в управлении государственными лесами.

Такое политическое решение, не подготовленное ни в экономическом, ни в социальном плане, осуществлялось в условиях структурного и финансового кризиса в лесопромышленном секторе и создало возможности для неконтролируемого хищнического использования лесных ресурсов.

Период времени (1993-1997 гг.), когда управление лесами осуществляли административные районы, можно назвать периодом децентрализации в системе лесных отношений, когда государство значительно утратило свои функции в управлении лесным сектором, одновременно проведя приватизацию лесной промышленности.

Опасность негативных экономических и экологических последствий того периода была осознана законодательной и исполнительной властью уже вскоре, и в 1997 г. был принят Лесной кодекс, предложивший другую модель федеративных отношений в лесоуправлении. Эта модель была основана на понимании конституционного принципа федерализма (совместное ведение Российской Федерации и субъектов Федерации) как директивного распределения полномочий по управлению лесным фондом между субъектами лесных отношений. Полномочия Российской Федерации были определены ст. 46 Лесного кодекса РФ, среди которых преобладали функции, связанные с правовым и нормативным обеспечением государственного управления лесами и ведения в них хозяйственной деятельности.

К ведению субъектов Российской Федерации в области использования, охраны и защиты лесного фонда и воспроизводства лесов были отнесены полномочия, представленные в ст. 47 Лесного кодекса. В их состав вошли функции, обеспечивающие передачу прав пользования лесным фондом частному бизнесу, и, следовательно, создающие условия для формирования лесного дохода. Но при этом ответственность за состояние лесного фонда оставалась за Федерацией как его собственником, что следовало из ст. 18: «Собственник несет бремя затрат на охрану, защиту, воспроизводство и организацию регионального использования принадлежащих ему объектов лесных отношений».

Как показала практика применения Лесного кодекса, у Федерации и ее субъектов сложилось разное представление о совместном ведении при управлении лесным фондом, о правах и обязанностях при осуществлении директивно установленных полномочий. В первую очередь, стало очевидным несоответствие прав и обязанностей, закрепленных за Федерацией и ее субъектами при управлении лесным фондом. Наиболее ущемленными оказались экономические интересы Федерации, отвечавшей финансово за состояние лесного фонда, но не имевшей возможности воздействовать на формирование рыночной среды в лесопользовании, обеспечивающей получение высоких доходов. То, что цена древесины на корню в России является самой низкой в мире, во многом объясняется системой федеративных отношений в лесоуправлении, при которых Федерация имела преимущественно обязанности, а ее субъекты — права.

Положение с реализацией экономических интересов в управлении лесным фондом усугублялось еще и тем, что ряд субъектов Федерации передал свои полномочия в этой области в соответствии со ст. 49 Лесного кодекса муниципальным образованиям, несмотря на то, что согласно Конституции РФ (ст. 12) «органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти». Дело в том, что управляя от имени государства лесным фондом, органы местного самоуправления реализовывали свои экономические интересы, способствуя при этом развитию теневой экономики и нелегальной деятельности в сфере лесопользования.

За время действия Лесного кодекса в его начальной редакции (1997-2004 гг.), которое можно назвать периодом директивного федерализма в лесных отношениях, не удалось достигнуть осязаемых результатов в эффективном использовании огромного ресурсного потенциала и создании конкурентно способной лесной промышленности.

Изменившаяся в стране политическая ситуация, обусловленная новыми подходами к распределению государственной власти между Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями (отмена выборов глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реформа местного самоуправления) создала условия для принятия Федерального закона № 122 от 22.08.04 г., передавшего все полномочия по управлению лесным фондом федеральным органам исполнительной власти: Министерству природных ресурсов с ответственностью за правоустанавливающие функции, Федеральному агентству лесного хозяйства с ответственностью за функции по управлению лесным фондом, Федеральной службе по надзору в сфере природопользования с ответственностью за надзорные (контрольные) функции. Названные органы федеральной исполнительной власти были созданы в соответствии с Указом Президента РФ № 3 ] 4 от 9 марта 2004 г. «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».

Такое понимание конституционного принципа федерализма, когда все функции государственного и хозяйственного управления лесами были централизованы, не стало отвечать экономическим интересам органов власти субъектов Федерации, потерявшим контроль за финансовыми потоками в лесном секторе, включая установление платежей за пользование лесным фондом, и, соответственно, вызвало их недовольство, несмотря на то, что под управление органов власти субъектов Российской Федерации были переданы бывшие сельские леса.

Этот фактор, а также то, что руководители высшего органа государственной исполнительной власти субъектов Российской Федерации по сути дела назначаются Президентом РФ, создали условия для новой модели федерализма в лесных отношениях после короткого этапа централизации лесоуправления, имевшего место в 2005 - 2006 гг.

Создать такую систему был призван Федеральный закон № 199 от 31.12.05, имевший намерение не только возвратить полномочия, принадлежавшие субъектам Федерации в соответствии с Лесным кодексом 1997 г., но и значительно расширить их, включив почти все функции по государственному и хозяйственному управлению лесным фондом. При этом названный федеральный закон должен был изменить экономический механизм исполнения полномочий, передаваемых собственником лесного фонда - Федерацией ее субъектам. Этот новый механизм предполагал исполнение переданных полномочий за счет средств собственника, т.е. за счет субвенций из федерального бюджета.

Предложенную федеральным законом № 199 от 31.12.05 систему федеративных отношений в лесном секторе не удалось реализовать непосредственно через названный закон. Но эта система стала политической основой децентрализации государственной власти в лесном секторе, на базе которой Лесным кодексом 2006 года создано новое правовое поле управления лесами, балансирующее интересы Федерации, субъектов Российской Федерации и частного лесного бизнеса.

Таблица 4-Развитие федеральных отношений в системе управления лесным фондом

-

Уровни и функции управления

Основы лесного законодательства, 1993

Лесной кодекс, 1997

ФЗ №122, от 22.08.2004

ФЗ №199,

от 31.12.2005, Лесной кодекс,

2006 г., 2007 г. и далее

Российская Федерация

Правоустанавливающие

+

+

+

+

Управление собственностью

0

0

+

0

Надзорные

+

+

+

+

Субъекты Российской Федерации

Правоустанавливающие

0

+

0

+х)

Управление собственностью

0

+

0

+

Надзорные

0

0

0

0

Административные районы

Правоустанавливающие

0

0

0

0

Управление собственностью

+

0(+)

0

0

Надзорные

0

0

0

0

+- есть функции

0-нет функции

______________

х)ограниченные возможности

Этапы развития федеративных отношений в системе управления лесным фондом за период 1993-2007 гг. приведены в таблице 4.

В таблице 4 показано, как лесное законодательство распределяло правоус танавливающие, распорядительные и надзорные функции по уровням лесо- управления за период с 1993 года по 2007 год.

В таблице знак «+» означает, что те или иные функции государственного управления лесами исполняются соответствующим органом власти, знак «-» указывает на отсутствие исполнения функций по управлению лесами в составе полномочий органа государственной или муниципальной власти.

Остановимся подробнее на правовых и экономических аспектах делегирования властных полномочий от центра регионам (субъектам Российской Федерации) в сфере управления лесным фондом. Дело в том, что Лесной кодекс (2006 г.), передавая полномочия по управлению лесами субъектам Федерации, оставляет лесной фонд в федеральной собственности, а следовательно, Российская Федерация несет политическую и экономическую ответственность за эффективность использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов ни всей территории страны.

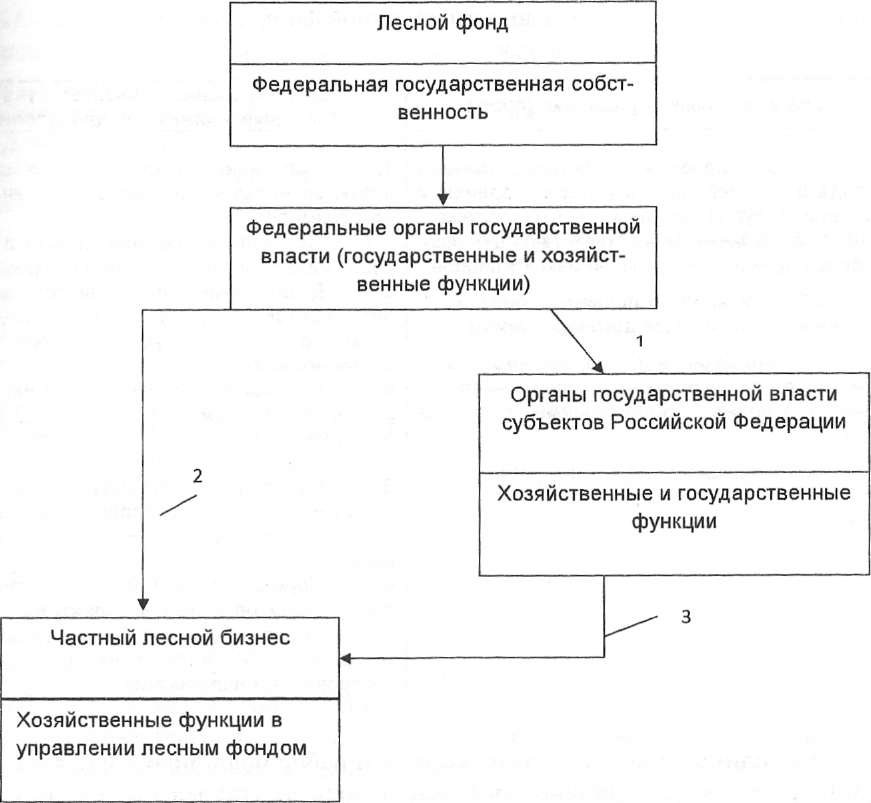

Российская Федерация как собственник лесного фонда, делегируя свои права другим субъектам лесных отношений так, как показано на рис.6, должна быть уверена в том, что децентрализованная система лесоуправления будет более эффективной в сравнении с централизованной, когда все функции выполняют органы федеральной исполнительной власти. Гарантией такого рода уверенности собственника лесного фоцда может быть только механизм соглашений, в которых передаваемые права обуславливаются соответствующими обязательствами.

В Российской Федерации, начиная с 1993 г., накоплен большой опыт договорных отношений между органами государственной власти и частным лесным бизнесом (линии 2 на рис.6), получивших название «договоров аренды участков лесного фонда».

Через договора аренды участков лесного фонда собственник передавал свои права только в отношении пользований лесом, оставляя все другие права и обязанности за организациями, находящимися в федеральной собственности, включая лесхозы в статусе федеральных государственных учреждений.

Аналогичный рыночный подход следует применить и для установления отношений между федеральным органом исполнительной власти, передающим полномочия в сфере управления лесным хозяйством, и органом исполнительной власти субъекта Федерации, принимающим к исполнению передаваемые полномочия (линия 1 на рис.6).

Макет соглашения между федеральным органом исполнительной власти и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации для реализации передаваемых полномочий приведен в таблице 5.

- делегирование полномочий через соглашения;

- делегирование полномочий через договора аренды лесных участков фонда до 2007 г.;

- делегирование полномочий субъектов Российской Федерации через договора аренды лесных участков в соответствии с Лесным кодексом, 2006 г.

Рис. 6 - Механизм делегирования федеральных полномочий на государственное и хозяйственное управление лесным фондом

Таблица 5 - Макет соглашения между федеральным органом исполнительной власти в области лесного хозяйства и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации при делегировании прав федеральной собственности на лесной фонд

Делегированные полномочия (права) |

Делегированные обязательства (целевые прогнозные показатели) |

|

|

Приводимый макет содержит условный набор полномочий и обязательств, фактическое же содержание соглашений должно устанавливаться исходя из требований Лесного кодекса, содержащихся в статье 83 Лесного кодекса.

В условиях децентрализации власти Лесной кодекс оставляет за Российской Федерацией полномочия, изложенные в статье 81.

Эти полномочия следующие:

установление возрастов рубок и порядка исчисления расчетной лесосеки;

установление перечня видов (пород) деревьев, кустарников, заготовка древесины которых не допускается;

утверждение формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи;

установление правил заготовки древесины;

установление правил заготовки живицы;

установление правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;

установление правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;

установление правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений;

9) установление правил использования лесов для осуществления научно- исследовательской деятельности и образовательной деятельности;

установление правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности;

установление порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых;

установление порядка использования лесных участков для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

установление правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов;

установление формы отчета об использовании лесов и порядка представления этого отчета;

установление порядка определения кадастровой стоимости лесных участков;

установление правил пожарной безопасности в лесах;

установление правил санитарной безопасности в лесах;

установление порядка организации авиационных работ по охране и защите лесов и выполнения этих работ;

установление особенностей охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также разработки и осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов;

установление формы отчета об охране и защите лесов и порядка его представления;

установление правил лесовосстановления;

установление правил лесоразведения;

установление правил ухода за лесами;

установление порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород;

установление формы отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении и порядка представления этого отчета;

установление порядка проведения лесоустройства;

установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, в целях его аренды;

установление порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

утверждение формы примерного договора аренды лесного участка;

установление ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в федеральной собственности;

установление порядка подготовки и заключения договоров купли- продажи лесных насаждений;

установление границ лесничеств, лесопарков, а также определение их количества;

осуществление государственной инвентаризации лесов;

установление состава, порядка разработки, сроков действия лесохозяйственных регламентов и порядка внесения в них изменений;

установление порядка ведения государственного лесного реестра;

установление порядка осуществления контроля и надзора за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов (государственного лесного контроля и надзора);

осуществление государственного пожарного надзора в лесах;

утверждение такс или методик исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства;

отнесение лесов к ценным лесам, выделение особо защитных участков лесов и установление их границ;

определение особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий;

отнесение лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам и установление их границ;

иные установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами полномочия.

Для практической реализации названных полномочий последние должны быть представлены нормативными документами, утверждаемыми федеральными органами исполнительной власти, включая Правительство Российской Федерации.

Для лесных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, лесные отношения регламентируются статьей 82 «Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений». Эти полномочия следующие:

владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации;

установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, в целях его аренды;

установление ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд;

установление порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд;

установление порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;

установление для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;

иные установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами полномочия.

Лесные отношения для лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, регламентируются статьей 84 «Полномочия органов местного самоуправления в области лесных отношений. Эти полномочия включают:

владение, пользование, распоряжение такими лесными участками;

установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды;

установление ставок платы за единицу объема древесины;

разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов;

осуществление муниципального лесного контроля и надзора в отношении таких лесных участков.

При этом органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статьей 83 «Передача осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений органам государственной власти субъектов Российской Федерации» определены функции государственного и хозяйственного управления лесами, делегируемые регионам вместе с теми структурами, которые их исполняли в условиях централизованной системы лесоуправления.

Перечень делегируемых полномочий приводится ниже:

разработка и утверждение лесных планов субъектов Российской Федерации, лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов;

предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе организация и проведение соответствующих аукционов;

выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда;

организация использования лесов, их охраны (в том числе тушения лесных пожаров), защиты (за исключением лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением лесного семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на указанных землях;

ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории субъекта Российской Федерации;

осуществление государственного лесного контроля и надзора;

установление перечня должностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор.

Из изложенной выше статьи 83 сделано исключение, когда осуществление полномочий, может не передаваться органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Таким исключением являются лесничества и лесопарки, расположенные в границах территорий субъектов Российской Федерации, плотность населения которых в пятнадцать раз превышает среднюю плотность населения Российской Федерации. Перечень таких лесничеств, лесопарков и перечень таких субъектов Российской Федерации утверждается Правительством Российской Федерации.

Средства на осуществление изложенных в статье 83 полномочий предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета.

Субвенции из федерального бюджета, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления передаваемых полномочий, распределяются исходя из площади эксплуатационных лесов, защитных лесов, интенсивности их использования, количества проживающего на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации населения, показателей пожарной опасности лесов по методике, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Порядок расходования и учета средств на осуществление переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 полномочий устанавливается Правительством Российской Федерации.

Средства на осуществление передаваемых субъектам Российской Федерации полномочий не могут быть использованы на другие цели.

В случае использования передаваемых средств не по целевому назначению уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий, а также обязательные для исполнения методические и инструктивные материалы об осуществлении таких полномочий органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти:

согласовывает структуру уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные им полномочия;

согласовывает назначение на должность руководителя органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные ему полномочия;

осуществляет надзор за правовым регулированием органами государственной власти субъектов Российской Федерации вопросов переданных полномочий с правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации или о внесении в них изменений;

осуществляет контроль и надзор за исполнением органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий;

осуществляет подготовку предложений об изъятии соответствующих полномочий у органов государственной власти субъектов Российской Федерации и вносит эти предложения при необходимости в Правительство Российской Федерации для принятия решений;

устанавливает содержание и форму представления отчетности об осуществлении переданных полномочий;

вправе давать обязательные для исполнения указания о формировании лесных участков и об их предоставлении для федеральных нужд в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерацuu):

назначает на должность по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и освобождает от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные ему полномочия;

утверждает по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти структуру уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

организует деятельность по осуществлению субъектом Российской Федерации переданных ему полномочий в соответствии с федеральными законами и 1гредусмотренными частью 8 настоящей статьи нормативными правовыми актами;

обеспечивает своевременное представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ежеквартального отчета о расходовании предоставленных из федерального бюджета субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, о нормативных правовых актах, издаваемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам переданных ему полномочий.

Контроль за расходованием субъектом Российской Федерации средств на осуществление переданных ему полномочий проводится уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, Счетной палатой Российской Федерации.

Анализируя содержание статьи 83, сделаем следующие выводы:

Федеральный центр делегирует субъектам Российской Федерации в основном распорядительные функции, связанные с управлением собственностью, и хозяйственные функции в области использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов. При этом федеральный центр оставляет за собой правоустанавливающие функции (статья 81) и частично функции надзора (статья 96).

Полномочия передаются на время с правом федерального центра на их изъятие,

Полномочия передаются под обязательства субъекта Федерации надлежащим образом исполнять делегированные функции с условием предъявления собственнику обязательной отчетности об этом исполнении.

Осуществленную Лесным кодексом централизацию управления лесами на базе переданных субъектам Российской Федерации властных полномочий следует рассматривать как шаг в направлении возможного учреждения региональной собственности на лесные земли (собственности субъектов Российской Федерации) при условии внесения соответствующих изменений в Конституцию РФ.

Лесной кодекс сделал и значительный шаг в направлении введения в будущем частной собственности на лесные земли,

объявив в статье 7, что «лесным участком является земельный участок»,

введя статьей 92 государственный кадастровый учет лесных участков, что, как видно из зарубежной практики, является непременным условием частного земле и лесовладения и нигде не применяется в управлении лесами, находящимися в государственной собственности,

возложив в условиях аренды лесных участков ответственность за хозяйственное управление лесами на арендаторов.

Исходя из сказанного для законодательного учреждения собственности субъектов Российской Федерации и частной собственности на лесные земли нужны будут политические решения, обусловленные соответствующими экономическими и социальными условиями.

Одним из таких условий должны стать положительные результаты от осуществления реформ системы лесоуправления в направлении децентрализации и от возложения ответственности за хозяйственное управление лесами на частный бизнес.