- •А.П. Петров государственное управление лесами

- •Введение

- •Глава 1. Политические основы устойчивого лесоуправления в российской

- •1.1. Рациональное и эффективное природопользование - основа устойчивого

- •1.2. Глобализация лесной политики и международные обязательства Российской Федерации в сфере использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов

- •1.3. Национальная лесная политика Российской Федерации

- •Глава 2. Собственность на земли лесного фонда. Системы лесных отношений

- •Экономическое содержание собственности определяется:

- •Приведенный набор в количестве 11 прав присущ только частной собственности на блага.

- •2.2. Зарубежный опыт формирования лесных отношений при разных формах собственности на лесные земли

- •2.2.2. Управление государственными лесами в странах с унитарным политическим устройством

- •2.3. Федерализм как политическая основа для установления прав собственности на лесные земли и децентрализации лесоуправления в Российской Федерации

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Институциональная организация государственного управления лесами

- •3.1. Развитие структурных и экономических реформ в. Системе государственного и хозяйственного управления лесами

- •Функции управления государственной собственностью, которые, в свою очередь, подразделяются на:

- •Государственное управление

- •3.2. Федеральные органы исполнительной власти в системе государственного управления лесами

- •1. Разработка, утверждение и реализация государственной лесной политики.

- •2. Предоставление государственных услуг в сфере лесных отношений

- •3. Контроль и надзор в области лесных отношений

- •Глава 4. Инструменты государственного управления лесами

- •4.1. Лесной план субъекта Российской Федерации

- •4. Зоны хозяйственного управления лесами

- •3. Оценка экономической доступности лесных ресурсов

- •4.2. Лесохозяйственпый регламент

- •4.3. Проект освоения лесов

- •4.4. Лесная декларация и право доступа к использованию лесов

- •4.5. Государственная инвентаризация лесов и государственный лесной реестр

- •Глава 5. Экономические основы государственного и хозяйственного управления лесами

- •5.1. Плата за использование лесов

- •5.2. Финансирование лесохозяйственной деятельности

- •5.3. Инвестиционная деятельность в области освоения лесов

- •Контрольные вопросы

- •Оглавление

- •Глава 1. Политические основы устойчивого лесоуправления в российской федерации

- •Глава 2. Собственность на земли лесного фонда. Системы лесных отношений

- •Глава 3. Институциональная организация

- •Глава 4. Инструменты государственного

- •Глава 5. Экономические основы государственного и хозяйственного управления лесами

- •Анатолий Павлович Петров Государственное управление лесами Учебное пособие

Глава 2. Собственность на земли лесного фонда. Системы лесных отношений

2.1. Собственность на земли лесного фонда как политическая и экономическая основа лесных отношений.

На этапе формирования рыночных отношений в лесном секторе собственность на лесной фонд приобретает важнейшее политическое и экономическое значение, поскольку через права собственности реализуются экономические интересы государства, общества и лесопромышленного бизнеса.

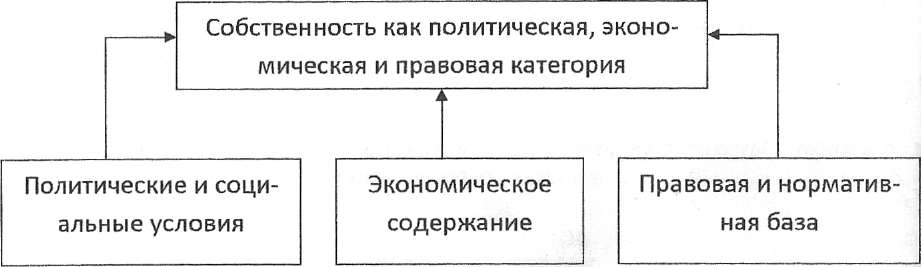

Любая собственность является трехмерной категорией, состоящей из трех компонентов (рис.3):

политического,

юридического (правового),

экономического.

Какой из этих компонентов является преобладающим, зависит во многом от политической системы в государстве.

Рис.3. Факторы, определяющие выбор

формы собственности

В условиях централизованно планируемой экономической системы и так называемых социалистических общественных отношений политический идеологизированный подход к правам собственности был преобладающим. Результатом такого подхода стало конституционное оформление на все средства производства, включая природные ресурсы, общенародной собственности. Именно общенародная собственность оказалась повинной в том, что прежняя экономическая система лишила себя стимулов в развитии, основанных на конкуренции и на максимизации прибыли.

Игнорирование экономического содержания прав собственности в условиях, когда государство было монопольным собственником всех средств производства, привело к неудачам всех проведенных в бывшем СССР экономических реформ. Это были: экономическая реформа 60-ых годов, совершенствование хозяйственного механизма на рубеже 70 и 80-ых годов и перестройка экономических отношений в середине и конце 80-ых годов.

Несмотря на то, что все эти реформы были направлены на достижение насущных и понятных обществу проблем (повышение жизненного уровня населения, рост производительности труда, экономия материальных ресурсов и г. п.), они не принесли осязаемых результатов, поскольку в процессе реализации реформ отсутствовал их двигатель - экономический интерес, составляющий основу экономического содержания собственности.

Экономическое содержание собственности определяется:

Потребительной стоимостью блага (вещей, ресурсов), проявляющейся » использовании его отдельных или всех свойств одновременно в интересах человека в условиях ограниченности благ, что заставляет людей оформлять юридически свои претензии на определенную часть благ. Именно этот фактор обусловил появление и распространение частной собственности после распада первобытнообщинного строя, при котором права собственности ни на какие блага и ресурсы не существовали.

Таким образом появлению частной собственности на блага человечество обязано своей цивилизацией и тем уровнем жизни, который достигнут в настоящее время в развитых странах.

Если какие-либо ресурсы не ограничены или по техническим и организационным причинам нельзя закрепить права на их использование, то эти ресурсы остаются вне рамок собственности по экономическим причинам (например,

собственность на атмосферный воздух).

Ограниченностью природных ресурсов, что играет решающую роль при формировании прав на землю, леса и другие природные богатства.

Влияние этого фактора иллюстрируется соотношением земель, находящихся в частной и государственной собственности по отдельным странам: чем меньшими земельными ресурсами обладает страна, тем больше удельный вес частного землевладения.

Стремлением получать максимальный доход от обладания благами (вещими, ресурсами) с наименьшими ограничениями или при полном отсутствии последних.

Именно возможность получения чистого дохода с единицы потребительной стоимости блага (например, с га лесных земель) является главным критерием для выбора формы собственности на благо при учете тех ограничений, которые накладываются экологическими и социальными факторами.

Для того, чтобы на практике реализовать экономическое содержание собственности с учетом ограничений, накладываемых экологическими и социальными факторами, государство создает правовую и нормативную базу, закреп- ляющую юридически права собственности. В классическом определении собственности речь идет о ее следующих правах:

Право владения, означающее право исключительного физического мни роля над благами (ресурсами).

Право пользования, означающее право применения всех полезных свойств блага (ресурса) для себя, для получения своего дохода.

Право управления, означающее право на обладание всеми результатами от использования блага (ресурса).

Право па доход, означающее право на обладание всеми результатами от использования блага (ресурса).

Право суверена, означающее право на принятие решений по отчуждению, потреблению, изменению или уничтожению блага.

Право на безопасность, означающее право на защиту от эксплуатации и от вреда со стороны внешней среды.

Право на передачу благ в наследство, означающее создание экономических условий (интереса) для преемственности прав владения благом.

Право на запрет использования способом, наносящим вред внешней среде.

Право на ответственность в виде взыскания, означающее возможность использования блага в уплату долга.

Право на бессрочное обладание благом.

Право на остаточный характер, означающее необходимость существования институтов власти и законодательных процедур, обеспечивающих восстановление нарушенных прав и полномочий.