- •Введение. Предмет и задачи зоопсихологии.

- •Методы зоопсихологических исследований.

- •Часть I. Общая характеристика психической деятельности животных. Глава 1. Проблема инстинкта и научения. Ранние представления о психической деятельности животных.

- •Проблема инстинкта и научения в свете эволюционного учения.

- •Современное понимание проблемы инстинкта и научения.

- •Глава 2. Инстинктивное поведение. Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных.

- •Внутренние факторы инстинктивного поведения.

- •Внешние факторы инстинктивного поведения.

- •Структура инстинктивного поведения.

- •Инстинктивное поведение и общение.

- •Психический компонент инстинктивного поведения.

- •Глава 3. Научение. Общая характеристика процесса научения.

- •Научение и общение. Подражание.

- •Часть II. Развитие психической деятельности животных в онтогенезе. Глава 1. Проблема онтогенеза поведения. Врожденное и приобретаемое в индивидуальном развитии поведения.

- •Биологическая обусловленность онтогенеза поведения животных.

- •Глава 2. Развитие психической деятельности в пренатальном периоде. Врожденное и приобретаемое в пренатальном развитии поведения.

- •Сравнительный обзор развития двигательной активности зародышей.

- •Пренатальное развитие сенсорных способностей и элементов общения.

- •Глава 3. Развитие психической деятельности в раннем постнатальном периоде. Особенности постнатального развития поведения животных.

- •Инстинктивное поведение в раннем постнатальном периоде.

- •Ранний опыт.

- •Взаимоотношения между компонентами раннего постнатального развития поведения.

- •Раннее формирование общения.

- •Познавательные аспекты раннего постнатального поведения.

- •Глава 4. Развитие психической деятельности в ювенильном (игровом) периоде. Общая характеристика игры у животных.

- •Совершенствование двигательной активности в играх животных.

- •Формирование общения в играх животных.

- •Познавательная функция игровой активности животных.

- •Часть III. Эволюция психики. Вводные замечания.

- •Глава 1. Элементарная сенсорная психика. Низший уровень психического развития.

- •Высший уровень развития элементарной сенсорной психики.

- •Глава 2. Перцептивная психика. Низший уровень развития перцептивной психики.

- •Высший уровень развития перцептивной психики.

- •Проблема интеллекта животных.

- •Глава 3. Эволюция психики и антропогенез.

- •Проблема происхождения трудовой деятельности.

- •Проблема зарождения общественных отношений и членораздельной речи.

- •Рекомендуемая литература.

Инстинктивное поведение и общение.

Все животные периодически вступают во внутривидовые контакты друг с другом. Прежде всего это относится к сфере размножения, где часто наблюдается более или менее тесный контакт между половыми партнерами. Кроме того, представители. одного и того же вида часто скапливаются в местах с благоприятными условиями существования (обилие пищи, оптимальные физические параметры среды и пр.). В этих и подобных случаях происходит биологическое взаимодействие между животными организмами, на основе которого в процессе эволюции зародились явления общения. Ни любое контактирование между самцом и самкой, ни тем более [58] скопление животных в благоприятных для них местах (зачастую с образованием колонии) не являются проявлением общения. Последнее, как и связанное с ним групповое поведение, предполагает как непременное условие не только физическое или биологическое, но прежде всего психическое взаимодействие (обмен информацией) между особями, выражающееся в согласовании, интегрировании их действий. Как еще будет показано, это относится к животным, стоящим выше кольчатых червей и низших моллюсков.

Дополняя сказанное, необходимо подчеркнуть, что об общении можно говорить лишь тогда, когда существуют особые формы поведения, специальной функцией которых является передача информации от одной особи к другой. Другими словами, общение, в научном значении этого термина, появляется лишь тогда, когда некоторые действия животного приобретают сигнальное значение. Немецкий этолог Г. Темброк, посвятивший много усилий изучению процессов общения и их эволюции, подчеркивает, что о явлениях общения и соответственно подлинных сообществах животных (стадах, стаях, семьях и т. д.) можно говорить лишь тогда, когда имеет место совместная жизнь, при которой несколько самостоятельных особей осуществляют вместе (во времени и пространстве) однородные формы поведения в более чем одной функциональной сфере. Условия такой совместной деятельности могут меняться, иногда она осуществляется при разделении функций между особями.

Добавим еще, что если общение отсутствует у низших беспозвоночных и только в зачаточных формах появляется у некоторых их высших представителей, то, наоборот, оно присуще всем высшим животным (включая и высших беспозвоночных), и можно сказать, что в той или иной степени поведение высших животных в целом осуществляется всегда в условиях общения (хотя бы периодического).

Как уже упоминалось, важнейшим элементом общения является обмен информацией — коммуникация. При этом информативное содержание коммуникативных действий (зоосемантика) может служить опознаванию (принадлежности особи к определенному виду, сообществу, полу и т. п.), Сигнализировать о физиологическом состоянии животного (голоде, половом возбуждении и пр.) или же служить оповещению других особей об опасности, нахождении корма, места отдыха и т. д. По механизму действия (зоопрагматика) формы общения различаются каналами передачи информации (оптические, акустические, химические, тактильные и др.) но во всех случаях коммуникации животных представляют собой (в отличие от человека) закрытую систему, т. е. слагаются из ограниченного числа видотипичных сигналов, посылаемых «животным-экспедиентом» и адекватно воспринимаемых «животным-перцепиентом»,

Общение между животными невозможно без генетической фиксации способности как к адекватному восприятию (что обеспечивается таксисами), так и к передаче «кодированной» информации [59] (что обеспечивается врожденными пусковыми механизмами). Наследственно закрепленные, инстинктивные действия, с помощью которых выполняется передача информации, могут приобретать самостоятельное значение. Здесь действуют те же закономерности, что и при других формах инстинктивного поведения, но носителями ключевых раздражителей являются в данном случае сородичи или животные других видов. [61]

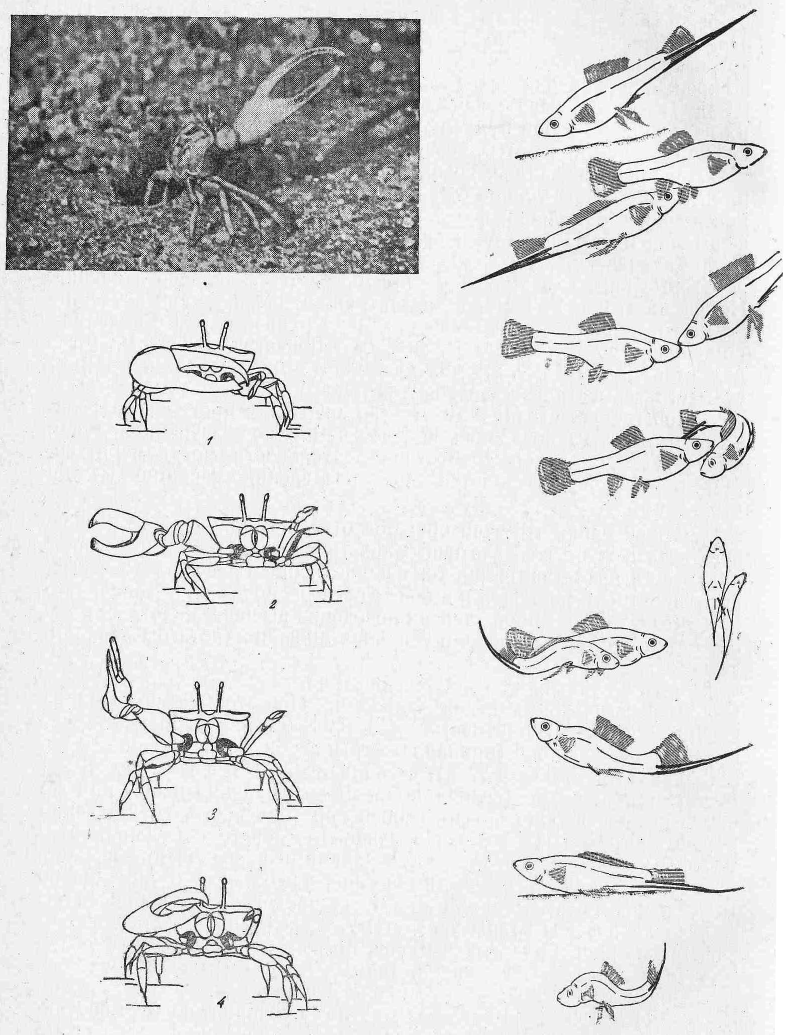

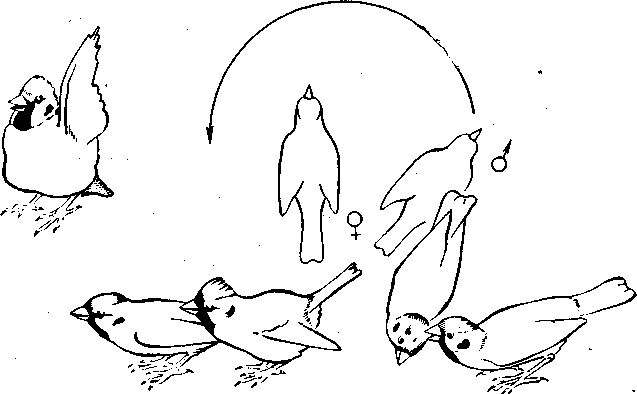

Рис. 10. Сигнальные позы и телодвижения у манящего краба (размахивание самца клешней при «ухаживании» за самкой), рыбы (меченосца), полевого воробья и лошади (по Крейну, Хеменсу, Блуме и Хассенберг) [61]

Среди оптических форм общения важное место занимают выразительные позы и телодвижения, которые состоят в том, что животные весьма заметным образом показывают друг другу определенные части своего тела, зачастую несущие специфические сигнальные признаки (яркие узоры, придатки и т. п. структурные образования). Такая форма сигнализации получила название «демонстрационное поведение». В иных случаях сигнальную функцию выполняют особые движения (всего тела или отдельных его частей) без специального показа особых структурных образований, в других — максимальное увеличение объема или поверхности тела или хотя бы некоторых его участков (посредством его раздувания, расправления складок, взъерошивания перьев или волос и т. п.). Все эти движения всегда выполняются «подчеркнуто», нередко с «преувеличенной» интенсивностью (рис. 10). Но, как правило, у высших животных все движения имеют какое-то сигнальное значение, если они выполняются в присутствии другой особи.

Наиболее полноценная, четкая передача информации достигается, однако, тогда, когда появляются специальные двигательные элементы, выделившиеся из «обычных», «утилитарных» форм поведения, утративших в ходе эволюции свою первичную «рабочую», «механическую» функцию и приобретшие чисто сигнальное значение. Первичные движения получили в этологии название «автохтонных» движений; вторичные, приобретшие новую, в данном случае сигнальную, функцию, — «аллохтонных». В таком случае сам рисунок стереотипно, у всех представителей данного вида одинаково выполняемого движения является условным выражением определенной биологической ситуации (биологически значимого изменения в среде или внутреннего состояния животного). Такие видотипичные стереотипные движения с четкой информативной функцией получили в этологии название «ритуализованных движений». Ритуализация характеризуется условностью выполняемых действий, которые служат лишь для передачи определенного, причем совершенно конкретного информативного содержания. Эти действия генетически жестко фиксированы, выполняются с максимальной стереотипностью, т. е. по существу одинаково всеми особями данного вида, и поэтому относятся к типичным инстинктивным движениям. По этой причине все животные данного вида и в состоянии «правильно» понимать значение подобных оптических (или акустических) сигналов общения. Это типичный пример максимальной ригидности, консерватизма в поведении животных.

Ритуализованные движения выполняются в строгой последовательности в форме более или менее сложных видотипичных «церемониалов» или «ритуалов», причем, как правило, в виде «диалога» двух животных. Чаще всего они встречаются в сферах размножения (брачные игры) и борьбы («мнимая борьба») и отображают внутреннее состояние особи и ее физические и психические качества. Наряду с врожденными существуют и благоприобретаемые формы общения, о которых пойдет речь позже. [62]

Все формы общения играют существенную роль в жизни высших беспозвоночных и позвоночных, обеспечивая согласованность действий особей. Без коммуникации с помощью различных химических, оптических, акустических, тактильных и других сигналов у этих животных невозможно даже сближение и контактирование самцов и самок, а следовательно, и продолжение рода. Особое значение приобретает общение особей одного, реже — разных видов в условиях их совместной, групповой жизни как основа группового поведения.

Как уже говорилось, групповое поведение появляется (по меньшей мере, в развитых формах) вместе с общением только у высших беспозвоночных и выражается в согласованных совместных действиях животных, живущих в сообществах. В отличие от скоплений животных, возникающих в результате идентичной положительной реакции на благоприятные внешние условия, сообщества характеризуются относительно постоянным составом его членов и определенной внутренней структурой, регулирующей отношения между ними. Эта структура нередко принимает форму иерархических систем соподчинения всех членов сообщества друг другу, чем обеспечивается сплоченность последнего и его эффективное функционирование как единого целого. Не меньшее значение имеет в этом отношении выделение вожаков, или «лидеров», регулирование отношений между молодыми и старыми животными, совершенствование ухода за потомством и т. д.