- •Физиология мышц и нервов

- •Приготовление нервно-мышечного препарата и препарата изолированной икроножной мышцы лягушки

- •С седалищным нервом) и изолированной икроножной мышцы

- •Прямое и непрямое раздражение мышцы

- •Исследование зависимости амплитуды сокращения изолированной мышцы от силы раздражения

- •Икроножной мышцы лягушки от силы раздражения:

- •Одиночные мышечные сокращения и суммация

- •Одиночного мышечного сокращения и суммации:

- •Зубчатый и гладкий тетанус. Оптимум и пессимум частоты раздражения

- •Регистрация сокращений гладкой мышцы

- •Гладкой мышцы желудка лягушки

- •Задача 1 Воспроизведение первого опыта Гальвани (сокращение с металлом)

- •(Балконный опыт) с биметаллическим пинцетом:

- •Задача 2 Воспроизведение второго опыта Гальвани (сокращение без металла)

- •Задача 3 Вторичный тетанус (опыт Маттеучи)

- •Измерение мембранного потенциала мышцы лягушки

- •Внутриклеточное отведение потенциалов действия от мышечного волокна скелетной мышцы лягушки

- •Внеклеточное отведение потенциала действия от нейронов коры больших полушарий крысы

- •Мышечных и нервных клеток:

- •Исследование импульсной активности нервных клеток в условиях переживающих срезов мозга

- •В срезе мозжечка крысы:

- •Изучение действия кураре на организм животного

- •Задача 1 Влияние кураре на позу и поведение лягушки

- •Задача 2 Исследование действия кураре на сокращение мышц

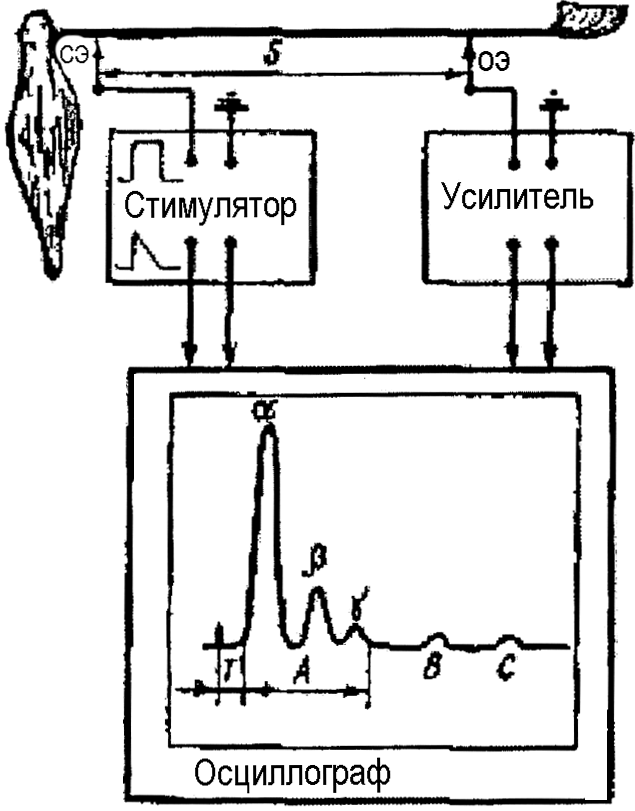

- •Униполярный и биполярный методы регистрации потенциала действия нервного ствола

- •При униполярном способе отведении

- •Определение скорости проведения возбуждения по нерву

- •Задача 2 Наблюдение двустороннего распространения возбуждения

- •Действие постоянного тока на нервно-мышечный препарат. Физиологический электротон

- •Явление парабиоза. Фазовый характер парабиотических явлений

- •Динамометрия. Исследование максимального мышечного усилия и силовой выносливости мышц кисти

- •Работа 19 эргография

- •С помощью эргографа:

- •Задача 1 Зависимость работы от массы груза

- •Задача 2 Зависимость работы от частоты мышечных сокращений

- •Хронаксиметрия

При униполярном способе отведении

(пояснения см. в тексте)

3. На рис. 90, 1 видно, что изменение потенциала под отводящим электродом возникает еще до того момента, когда волна возбуждения достигнет его. В это время местные токи по наружной поверхности устремляются к возбужденному участку и там входят в нерв. Внутри же нерва ток течет в противоположном направлении. В возникающей цепи возбужденный участок играет роль катода, а невозбужденные – анода. Участок, на котором расположен активный электрод, становится более позитивным, чем область расположения индифферентного электрода, поэтому в цепи гальванометра ток течет в направлении от активного электрода к индифферентному, а луч осциллографа (схема справа) отклоняется вниз, регистрируя положительную фазу потенциала. Аналогично можно проследить и все последующие этапы формирования кривой ПД при данных условиях отведения (рис. 90, 2–4).

Для работы необходимы: усилитель переменного тока, осциллограф, стимулятор, стимулирующие и отводящие электроды, набор препаровальных инструментов, вазелиновое масло, раствор Рингера.

Объект исследования – лягушка.

Проведение работы. Готовят нервно-мышечный препарат и помещают его во влажную камеру. На нерв накладывают стимулирующие и отводящие электроды, причем расстояние между ними должно составлять 2–3 см. Мышцу фиксируют так, чтобы при ее сокращении нерв не смещался относительно электродов. Нерв заливают вазелиновым маслом. Стимулирующие электроды подключают к выходу стимулятора, который работает в ждущем режиме, отводящие электроды соединяют с входом усилителя.

На нерв подают одиночные прямоугольные импульсы, подбирая их оптимальную амплитуду и длительность. Рекомендуется использовать импульсы минимальной длительности, так как из-за близкого расположения стимулирующих и отводящих электродов при большой длительности импульсов увеличивается артефакт от раздражающего тока. Наблюдают потенциалы действия, возникающие при стимуляции на экране осциллографа, регулируя коэффициент усиления переключателем плавной регулировки усиления. Затем приступают к регистрации потенциалов при уни- и биполярном отведениях.

Результаты работы и их оформление. Зарисуйте схему установки и расположение электродов на нерве. Составьте протокол опыта и зарисуйте форму потенциалов, возникающих при различных способах отведения.

Р а б о т а 14

Определение скорости проведения возбуждения по нерву

Регулируя скорость развертки и силу раздражения седалищного нерва, добиваются, чтобы на экране осциллографа регистрировались артефакт раздражения и ПД. Включение отметки времени позволяет измерить время от момента нанесения раздражения до начала возникновения ПД. По формуле V = S/T можно рассчитать скорость распространения возбуждения по нерву V, поскольку мы знаем длину нервного ствола между раздражающими и отводящими электродами S, а также время Т, в течение которого возбуждение, возникшее под стимулирующими электродами, распространяется до участка, где находятся регистрирующие электроды.

Скорость распространения возбуждения по нерву неодинакова для волокон, составляющих нервный ствол. Время от момента нанесения раздражения до начала развития каждого последующего компонента сложного ПД позволяет определить скорость распространения возбуждения во всех группах волокон. Данная работа может быть проведена на нервно-мышечном препарате лягушки, однако в таком случае трудно установить детали составного ПД нервного ствола, а скорость распространения возбуждения определяется приблизительно.

Для работы необходимы: установка для регистрации ПД нерва кошки (усилитель переменного тока, катодный осциллограф, стимулятор), раздражающие и регистрирующие электроды, набор препаровальных инструментов, нембутал, раствор Рингера.

Объект исследования – кошка.

Проведение работы. Проверяют готовность аппаратуры к работе. Аппаратура должна быть смонтирована по схеме, представленной на рис. 91. После наркотизации животного нембуталом (40 мг/кг) отпрепаровывают седалищный нерв на максимальную длину и накладывают на него стимулирующие и отводящие электроды, расположив их на максимальном расстоянии друг от друга. При этом следят за тем, чтобы электроды не касались окружающих тканей. Измеряют расстояние между стимулирующими и отводящими электродами, получают численное значение величины S.

Рис. 91. Схема установки для определения скорости распространения

возбуждения по нерву (опыт Гассера и Эрлангера):

S – расстояние от стимулирующих до отводящих электродов; Т – время, в течение которого возбуждение проходит по миелинизированньм волокнам путь S;

А (,,), В, С – потенциалы разных групп волокон

Далее опыт проводят так же, как описано в работе 13. Добиваются, чтобы на экране осциллографа были видны одновременно артефакт раздражения и ПД нерва. Измеряют циркулем интервал от артефакта раздражающего тока до начала восходящей фазы ПД нерва. Включают калибратор времени и определяют численное значение Т, т. е. время прохождения волной возбуждения расстояния между стимулирующими и отводящими электродами. Затем вычисляют скорость проведения возбуждения по нерву, пользуясь приведенной выше формулой. Аналогичным способом определяют скорость проведения возбуждения по всем группам волокон (А, В, С), входящих в состав нервного ствола.

Результаты работы и их оформление. Оформите протокол опыта. Проанализируйте полученные кривые, обратив особое внимание на временные параметры. Рассчитайте по формуле скорость проведения возбуждения, исходя из электрографической картины ПД. Определите различные параметры отдельных компонентов ПД (длительность, амплитуду, латентный период, скорость распространения возбуждения) и сделайте соответствующие выводы.

Р а б о т а 15

ДВУСТОРОННЕЕ

ПРОВЕДЕНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ

ПО НЕРВУ

Ток действия, возникший в одном из участков отдельного нервного волокна, вызывает развитие возбуждения в соседнем участке и т. д. Возбуждение может распространяться по нервному волокну и по нерву в обоих направлениях от раздражаемого участка.

Задача 1

Регистрация двустороннего распространения

возбуждения

Доказать двустороннее распространение возбуждения по нерву от раздражаемого участка можно с помощью осиллографа, который регистрирует потенциал действия в разных участках раздражаемого нерва.

Для работы необходимы: установка для регистрации ПД нервного ствола (два усилителя переменного тока, двухканальный катодный осциллограф, стимулятор), стимулирующие и отводящие электроды, нембутал, раствор Рингера.

Объект исследования – кошка.

Проведение работы. Проверяют готовность аппаратуры к работе. После наркотизации нембуталом (40 мг/кг) отпрепаровывают у кошки седалищный нерв одной из конечностей на максимальную длину, не нарушая его целостности. Две пары отводящих электродов располагают на проксимальном и дистальном концах обнаженного нерва, а раздражающий электрод – строго посередине между ними. Подключают раздражающий электрод к стимулятору, а отводящие электроды – к усилителям (рис. 92). При раздражении нерва ПД регистрируется по обе стороны от места стимуляции.

Данную работу можно проводить, используя один усилитель и однолучевой осциллограф. В этом случае о двустороннем проведении возбуждения по нервному стволу будет свидетельствовать появление ПД в центральном конце седалищного нерва и сокращение мышц задней конечности, указывающее на возникновение возбуждения в периферическом конце нерва.

Результаты работы и их оформление. Запишите опыт в протокол и зарисуйте схему установки. Отметьте конфигурацию потенциалов, регистрируемых от отводящих электродов по обе стороны от раздражающего электрода. Сравните параметры потенциалов действия и проанализируйте их.

Рис. 92. Схема установки для доказательства двустороннего проведения

возбуждения по нерву (пояснения см. в тексте)