- •Нижегородский государственный технический университет

- •Пояснительная записка

- •«Основы конструирования и технологии рэс»

- •Н. Новгород

- •С одержание

- •В ведение

- •1 . Анализ исходных данных и разработка технического задания на конструирование изделия.

- •2 . Выбор и обоснование конструкторских решений

- •3 . Техническое описание конструкции

- •4 . Расчеты

- •Заключение

- •Список литературы

3 . Техническое описание конструкции

Устройство обладает следующей конструкцией. Корпус из ударопрочного полистирола, габариты 25614070 мм3. На передней панели органы управления и индикации: ручка регулировки громкости, ручка настройки по частоте, снабженная индикатором, выключатель питания в виде кнопки. Конструкция приемника содержит 1 плату и динамическую головку. Плата крепится к корпусу винтами, указанными в спецификациях. Этим обеспечивается защита от внешних механических воздействий. Для обеспечения теплового режима задняя стенка крышки перфорирована.

4 . Расчеты

4.1. Компоновочный расчет

4.1.1. Общий внутренний объем корпуса

V=49,547,525=58781,25 см3;

4.1.2. Найдем коэффициент заполнения корпуса

К=Vк/V=29390/58781,25=0,39770,5.

Таким образом, эти расчеты показали, что коэффициент заполнения в нашей конструкции соответствует требованиям, предъявляемым к стационарной приемной аппаратуре.

4.2. Расчет тепловых режимов РЭС

4.2.1. Площадь поверхности корпуса блока SK

SК=2[L1L2+(L1+L2)L3]= 2[0,4950,475+(0,495+0,475)0,255]=0,965 м2.

4.2.2. Условная поверхность нагретой зоны SЗ

S3=2[L1L2+(L1+L2)L3K3]=2[0,4950,475+(0,495+0,475)0,2550,5]=0,718 м2.

4.2.3. Удельная мощность корпуса блока РЭС QK

QK=PЗ/SK=700/0,965=725,39 Вт/м2,

где P3 - тепловая мощность, рассеиваемая внутри корпуса (P3 =700 Вт).

4.2.4. Удельная мощность нагретой зоны Q3

Q3=P3/S3=700/0,718=974,93 Вт/м2.

4.2.5. Коэффициент перегрева корпуса блока Kqk

Kqk=0,147QK-0,0003QK2+0,310-6QK3=

=0,147725,39-0,0003725,392+0,310-6725,393=63,283.

4.2.6. Коэффициент перегрева нагретой зоны

Kq3 =0,139Q3-0,0001Q32+0,710-7Q33=

=0,139974,93-0,0001974,932+0,710-7974,933=105,333.

4.2.7. Коэффициент KH1, зависящий от атмосферного давления вне блока H1=40 кПа ,

KH1 =0,82+1/(0,925+4,610-5H1)=0,82+1/(0,925+4,610-540103)=1,182.

4.2.8. Коэффициент KH2, зависящий от давления воздуха в корпусе блока Н2 =80 кПа,

KH2=0,8+1/(1,25+3,810-5H2)=0,8+1/(1,25+3,810-580103)=1,033.

4.2.9. Площадь перфорационных отверстий Sп=0.007 м2. Тогда коэффициент перфораций

П=Sп/L1L2=0,007/(0,4950,475)=0,03.

4.2.10. Коэффициент Кп , зависящий от коэффициента перфораций,

Кп=0,29+1/(1,4+4,95П)=0,29+1/(1,4+4,950,03)=0,936.

4.2.11. Перегрев корпуса блока РЭС

К=0,93Кн1КqkКп=65,112 K.

4.2.12 Перегрев нагретой зоны

3=0.93KП[KqkKН1+Kq3/(0,93-KqK)]KН2=

=63,641 K.

4.2.13. Средний перегрев воздуха в блоке

В=0,63=38.185 K.

4.2.14. Удельная мощность элемента

QЭЛ=РЭЛ/SЭЛ=1,6/0,012=133,

где Рэл - мощность, рассеиваемая элементом, Sэл - его площадь вместе с теплоотводом.

4.2.15. Перегрев поверхности элемента

ЭЛ=3(0,75+0,25QЭЛ/Q3)=49,907K.

4.2.16. Перегрев среды, окружающей элемент

ЭС=В(0,75+0,25QЭЛ/Q3)= 29,944 K.

4 .2.17.

Температура корпуса блока РЭС

.2.17.

Температура корпуса блока РЭС

Tk=K+TС=378.112 K,

где Tc- температура окружающей блок среды(ТС=40).

4.2.18. Температура нагретой зоны T3

T3=3+TС=376,641 K;

температура поверхности элемента

TЭЛ=ЭЛ+TС=362,907 K;

средняя температура в блоке

TВ=В+TС=351,185 K;

температура окружающей элемент среды

TЭС=ЭС+TС=342,944 K.

4.3. Оценка показателей безотказности РЭС

4.3.1. В результате испытаний N устройств, проводившихся в течении времени tи=1000 ч получены следующее данные о наработках до отказа.

Таблица 1

Интервалы наработки ti ,ч |

000- 100 |

100- 200 |

200- 300 |

300- 400 |

400- 600 |

600- 800 |

800-1000 |

N |

Число отказов ni |

44 |

40 |

40 |

25 |

22 |

19 |

10 |

200 |

Таблица 2

Вид распределения |

Критерий согласия |

Характер восстановления |

Усеченная нормальная |

Пирсона |

Ремонтируемая |

Таблица 3

N |

80 |

|

|

0.8 |

|

|

0.1 |

|

|

0.1 |

|

Tи , ч |

200 |

Ремонтируемая РЭС |

R |

10 |

Неремонтируемая РЭС |

Таблица 4

Номер отказа |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

Время, ч |

5 |

7 |

9 |

12 |

20 |

25 |

30 |

37 |

40 |

66 |

87 |

93 |

Номер отказа |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

Время, ч |

109 |

124 |

131 |

146 |

147 |

151 |

159 |

162 |

177 |

184 |

192 |

199 |

В ычислим

значения и построим графики статистических

оценок вероятностей безотказной работы

Pi*(t), плотности наработки

на отказ fi*(t) и интенсивности

отказов i*(t)

используя приведенные ниже формулы.

ычислим

значения и построим графики статистических

оценок вероятностей безотказной работы

Pi*(t), плотности наработки

на отказ fi*(t) и интенсивности

отказов i*(t)

используя приведенные ниже формулы.

Полученные данные занесем в следующую таблицу.

P i*=1-ni/N

i*=1-ni/N

P1*=1-44/200=0.78 P2*=1-84/200=0.58

fi*=ni/(N*ti)

f1*=30/(130*100)=0.0023 f2*=33/(130*100)=0.0025

i*=ni/(NiСР*ti)

N1СР=(200+156)/2=178 N2СР=(156+(156-40))/2=136

1*=30/(115*100)=0.0026 2*=33/(83.5*100)=0.0039

Интервалы наработки ti ,ч |

000-100 |

100-200 |

200- 300 |

300- 400 |

400- 600 |

600- 800 |

800-1000 |

N |

Число отказов ni |

44 |

40 |

40 |

25 |

22 |

19 |

10 |

2000.056 |

Pi* |

0.78 |

0.58 |

0.38 |

0.255 |

0.145 |

0.05 |

0 |

|

fi* |

0.0022 |

0.002 |

0.002 |

0.00125 |

0.00055 |

0.000475 |

0.00025 |

|

NiСР |

178 |

136 |

96 |

63.5 |

40 |

19.5 |

5 |

|

i* |

0.00247 |

0.002941 |

0.004167 |

0.003937 |

0.00275 |

0.004872 |

0.01 |

|

где Pi* , fi* , i* - статистическое значение вероятности безотказной работы, плотности наработки на отказ и интенсивности отказов на i-м интервале времени наблюдений

ni - число отказов на i-м интервале

N - число изделий в начале испытаний

ni - суммарное число отказавших изделий к началу i+1 - го интервала

ti - продолжительность i -го временного интервала

NiСР - среднее число работоспособных элементов на i - м интервале.

Г истограмма

Pi*=(ti):

истограмма

Pi*=(ti):

До

этого сделал

До

этого сделал

Гистограмма fi*=(ti):

Гистограмма i*=(ti):

Проверим гипотезу о виде распределения, рассчитав предварительно точечные оценки параметров распределения.

Точечные оценки математического ожидания и дисперсии по экспериментальным данным можно вычислить по формулам

mi*=![]() ;

Dt*=

;

Dt*=![]() ;

;

mt*=1/200(50*44+150*40+250*40+350*25+500*22+19*700+10*900)=301.25

Dt*=1/199[(50-301.25)2*44+(150-301.25)2*40+(250-301.25)2*40+

( 350-301.25)2*25+(500-301.25)2*22+(700-301.25)2*19+(900-301.25)2*10]=

350-301.25)2*25+(500-301.25)2*22+(700-301.25)2*19+(900-301.25)2*10]=

=56945.66583.

При использовании критерия согласия Пирсона мерой расхождения теоретического и экспериментального законов распределения является сумма.

2=![]() .

.

Pi - вероятность попадания случайной величины в i-ый интервал, вычисленная для предполагаемого распределения

Pi(t)=C0![]() где С0=1/[0.5+Ф(Тср/)].

где С0=1/[0.5+Ф(Тср/)].

Подставляя численные значения, получим:

C0=1/[0.5+Ф(50/228.847)]=1,288

P1(t)=1,288*0.77=0,75;

Интервалы наработки ti ,ч |

000-100 |

100-200 |

200- 300 |

300- 400 |

400- 600 |

600- 800 |

800-1000 |

Pi(t) |

0,75 |

0,459 |

0,374 |

0,342 |

0,130 |

0,019 |

0,001 |

2=(44-200*0.75)2/(200*0.75)+(40-200*0.459)2/(200*0.459)+

+(40-200*0.374)2/(200*0.374)+(25-200*0.342)2/(200*0.342)+

+(22-200*0.1302/(200*0.130)+(19-200*0.019)2/(200*0.019)+

+(10-200*0.001)2/(200*0.001)=689.479.

Исходя из полученных данных, можно утверждать, что гипотеза о виде распределения не верна.

4.3.2. По данным таблиц 2, 3, 4 оценим интенсивность отказов и для доверительной вероятности найдем двухсторонний доверительный интервал

Для ремонтируемой аппаратуры используется план [n, M, tи]

Время испытаний

tи определяется по таблице 3 , а

количество отказов по таблице 4 из

условия ti![]() tи.

tи.

Суммарная наработка рассчитывается по формуле:

tc=n*tи=80*200=16000 ч.

*=r/tс=10/16000=0.000625 , где * - точечная оценка максимального правдоподобия

r = 10; tc = 16000; = 0.8

н=

н= =0,0018402

=0,0018402

в= =0,0009201

=0,0009201

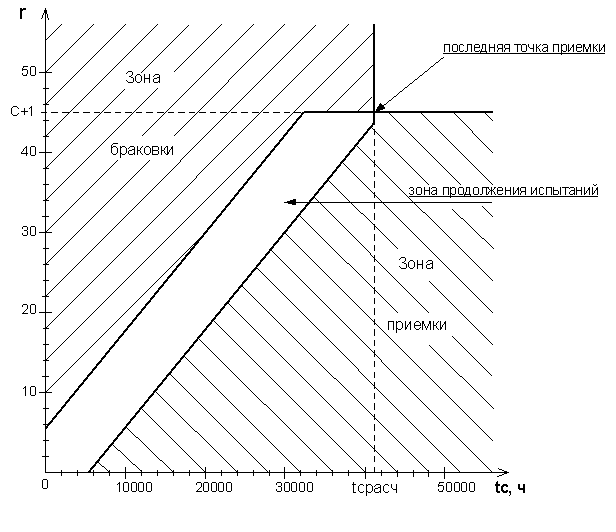

4.3.3. Рассчитаем усеченный план контрольных испытаний на надежность и построим графики границ областей приемки и браковки.

Поскольку для плана [n , M , tи] суммарная наработка tс неслучайная величина, распределение оценок параметра будет определяться случайной величиной R(t) - количество отказов за время испытаний. Следовательно, проверку статистических гипотез H0 и H1 можно свести к проверке выполнения неравенства r C, где r -количество отказов за время испытаний, С - некоторое число называемое приемочным числом.

Испытания должны

быть спланированы![]() так, чтобы риски поставщика и заказчика

не превышали заданные величины

и соответственно:

так, чтобы риски поставщика и заказчика

не превышали заданные величины

и соответственно:

=P[R(tc)С/=в]

=P[R(tc) C/=н]

Для планирования испытаний используется соотношение:

,

где

,

где

![]() -

квантиль распределения Пирсона уровня

с 2С+2 степенями

свободы.

-

квантиль распределения Пирсона уровня

с 2С+2 степенями

свободы.

Приемное число С есть минимальное число из ряда 0,1,2,3,…, для которого предыдущее неравенство будет справедливо. Находится приемочное число методом подбора. Методом подбора установили С=44.

=

= =

=![]() =1,95

=1,95![]() 2.

2.

После определения

приемочного числа необходимая суммарная

наработка tc находится из выражения

![]() ,

где

,

где

![]() ,

,

![]() .

.

![]()

=17187,523 ч.

=17187,523 ч.

![]() =65063,321

ч.

=65063,321

ч.

![]() =41125,422

ч.

=41125,422

ч.

Для нахождения границ зоны приемки и браковки используем выражения

,

,

,

где A=

,

где A=![]() =49,5,

B=

=49,5,

B=![]() =0,01.

=0,01.

=43,755;

=43,755;

=56,85.

=56,85.