- •6.По используемому диапазону частот.

- •По характеру распространения радиоволн различных диапазонов

- •3.2. Уравнение устойчивой связи

- •7. Строится график орв радиолинии.

- •6.3.Организация передающей сети вещания.

- •6.4.Определение оптимального радиуса вещания.

- •6.7. Организация сети подачи программ вещания.

6.4.Определение оптимального радиуса вещания.

Оптимальный радиус вещания имеет смысл определять для диапазона средних и длинных волн, так как в этих диапазонах вещание можно организовать за счет использования поверхностной волны на большие расстояния. Чем большей мощности будут использоваться передатчики, тем большую территорию можно охватить вещанием.

При оптимизации радиуса вещания, необходимо исходить из напряженности на границе вещания:

Е Е ,

где Е - напряженность поля сигнала;

Е - напряженность поля на границе зоны вещания, которую можно определить по следующему выражению:

Е

=

,

где:

,

где:

P - мощность передатчика,

r![]() - радиус вещания.

- радиус вещания.

![]() и t

– коэффициенты, которые зависят от

используемого диапазона и рельефа

местности, в которой организуется

вещание и определяются по специальным

таблицам.

и t

– коэффициенты, которые зависят от

используемого диапазона и рельефа

местности, в которой организуется

вещание и определяются по специальным

таблицам.

Из предыдущего выражения выразим мощность передатчика:

P

=

Определяется оптимальный радиус вещания по критерию минимальных капитальных затрат на передающую станцию, которые складываются из следующих составляющих:

К![]() = К

= К![]() +

К

+

К![]() Р

Р![]() = = К

+

К

= = К

+

К

,

,

где К - условно постоянные затраты, которые не зависят от мощности передатчика;

l – коэффициент, зависящий от используемого диапазона и определяемый по справочникам;

К - удельные капитальные затраты на 1 кВт мощности передатчика, зависящий от типа используемого передатчика, может определяться по специальным справочникам.

Удельные затраты

на 1 км![]() S

зоны вещания:

S

зоны вещания:

q

=

S

=

![]() ,

так как территория зоны вещания примерно

представляет собой площадь круга.

,

так как территория зоны вещания примерно

представляет собой площадь круга.

q

=

q

+

q~

=

q

+

q~

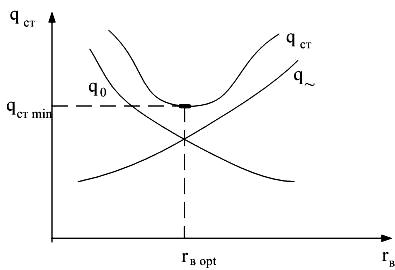

Условно постоянная составляющая будет уменьшаться при увеличении радиуса вещания, а переменная составляющая – увеличиваться, что видно на графике (рисунок 6).

Рис.6. Изменение удельных затрат.

По критерию минимальных затрат определяется оптимальный радиус вещания по графику. Математически оптимальный радиус вещания можно определить по производной функции удельных затрат от радиуса вещания и приравняв её к нулю.

![]()

![]()

r

Определив оптимальный радиус вещания, можно рассчитать мощность используемого передатчика и другие параметры используемого оборудования.

6.5.Размещение вещательных станций по территории.

Для выявления общих закономерностей размещения вещательных станций, рассмотрим идеализированный случай при соблюдении следующих условий:

Ни одна из частей территории не обладает приоритетом в размещении средств вещания.

Требуется сплошное покрытие заданной территории требуемой напряженности поля.

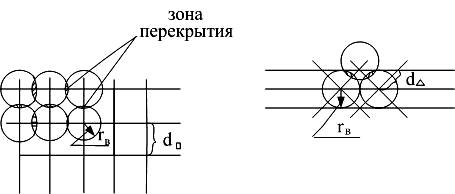

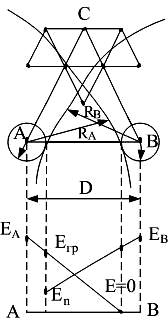

Станции можно расположить по четырехугольной или треугольной сетке (рисунок7).

Рис.7. Расположение вещательных станций.

Зона вещания станций – правильная окружность, так как рассматривается идеализированный случай.

d![]() - расстояние между соседними станциями

четырехугольной (1) и треугольной (2)

сетки.

- расстояние между соседними станциями

четырехугольной (1) и треугольной (2)

сетки.

d![]()

d![]()

S![]()

S![]() ,

таким образом, за счет меньших зон

перекрытия вещания при треугольной

сетке потребуется меньшее количество

станций (на 30%).

,

таким образом, за счет меньших зон

перекрытия вещания при треугольной

сетке потребуется меньшее количество

станций (на 30%).

Соотношение количества станций:

=1,3

=1,3

В вершинах большого треугольника А, В, С (рисунок 8) – расположены станции, которые могут работать в одном частотном канале. Вокруг этих станций в вершинах малых треугольников располагаются станции, которые могут работать только в разных каналах.

Рис.8. Мешающее влияние станций, работающих в одном частотном канале.

R![]() -

радиус мешающего влияния станции В на

станцию А и наоборот.

-

радиус мешающего влияния станции В на

станцию А и наоборот.

D – расстояние между станциями большого треугольника.

E

и E![]() - максимальная напряженность.

- максимальная напряженность.

Если Е=0, то помех не будет.

Если Е![]() 0,

то возникает Е

0,

то возникает Е![]() - напряженность поля помехи на территории

зоны вещания соседней станции, работающей

в одном частотном канале.

- напряженность поля помехи на территории

зоны вещания соседней станции, работающей

в одном частотном канале.

Следовательно, количество малых треугольников на территории больших треугольников определит количество частотных каналов, необходимых для сплошного покрытия заданной территории вещанием:

N

=

![]() ,

где: (1)

,

где: (1)

S![]() -

площадь большого треугольника; (2)

-

площадь большого треугольника; (2)

S![]() - площадь малого треугольника. (3)

- площадь малого треугольника. (3)

Подставив (2) и (3) в (1) получим:

N

=

![]() ,

где: (4)

,

где: (4)

D

= R

+ r![]() - сумма радиуса мешающего влияния и

радиуса вещания;

- сумма радиуса мешающего влияния и

радиуса вещания;

d

= r

![]() - сторона малого треугольника (определена

ранее),

- сторона малого треугольника (определена

ранее),

N

=

=

(5)

(5)

Величина радиуса вещания и радиуса мешающего влияния связана с:

E

- напряженность поля сигнала; (6)

- напряженность поля сигнала; (6)Е

- напряженность поля помехи. (7)

- напряженность поля помехи. (7)

Подставив (6) и (7) в (5) получим:

N

=

-

формула для определения необходимого

числа частотных каналов при организации

вещания на заданную территорию.

-

формула для определения необходимого

числа частотных каналов при организации

вещания на заданную территорию.

![]() - защитное отношение.

- защитное отношение.

Чем больше будет установлено, тем больше предъявляемые требования к качеству вещания и потребуется большее количество каналов для заданной территории.

6.6. Организация синхронного радиовещания.

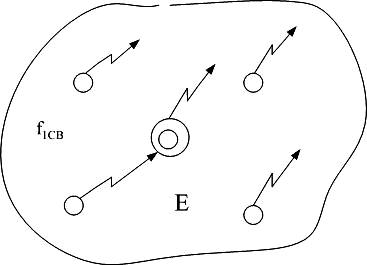

Синхронное радиовещание – передача несколькими станциями одной программы одновременно на одной частоте и на одну территорию (рисунок 9).

Используется одна частота.

Рис. 9. Зона синхронного радиовещания.

Цель организации данного вещания – экономия частотных каналов.

Синхронное вещание организуется в диапазоне средних волн, так как данный диапазон малоканальный, а данный принцип организации вещания дает возможность использовать одну частоту на большую территорию.

Достоинства:

Экономия частотных каналов.

Высокое равномерное качество вещания по всей территории за счет создания равномерной напряженности поля сигнала (при наложении полей соседних станций).

Возможность использовать передатчики оптимальной мощности:

P

= 10

20 кВт, кроме опорной станции, которая

может располагаться в центре территории

и иметь большую мощность P![]() = 150

1000

кВт.

= 150

1000

кВт.

Недостаток:

Необходимы устройства синхронизации работы передающих станций, приемники эталонной частоты, устройства сравнения частот, на что идут значительные затраты.

Синхронизация бывает:

Частотная

Фазовая

При частотной синхронизации осуществляется подстройка передатчиков относительно эталонной частоты передаваемой опорной станции не реже 1 раза в сутки.

В определенное время суток передача программ вещания прекращается, все станции настраиваются на прием несущей частоты опорной станции.

Фазовая синхронизация предполагает наличие автоподстройки частоты, которая непрерывно подстраивает частоту каждой станции к опорной частоте при смещении ее фазы.

В настоящее время

применяются квантовые генераторы

несущих частот, которые обеспечивают

высокое качество передачи программ

вещания и имеют коэффициент нестабильности

частот: К![]() .

.

Для сравнения:

К![]() - для частотной синхронизации,

- для частотной синхронизации,

К![]() - для фазовой синхронизации.

- для фазовой синхронизации.

На территории России около 40 зон синхронного вещания.