- •6.По используемому диапазону частот.

- •По характеру распространения радиоволн различных диапазонов

- •3.2. Уравнение устойчивой связи

- •7. Строится график орв радиолинии.

- •6.3.Организация передающей сети вещания.

- •6.4.Определение оптимального радиуса вещания.

- •6.7. Организация сети подачи программ вещания.

7. Строится график орв радиолинии.

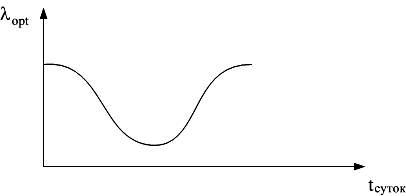

Рисунок 14. График оптимальной рабочей волны за сутки

Значение оптимальной рабочей волны изменяется непрерывно. Практически использовать такие постоянно изменяющиеся значения волны невозможно. Поэтому используется некоторое количество фиксированных волн, близких по значению к оптимальному, при соблюдении условия:

![]()

![]() ,

,

так как волна должна отразиться от ионосферы, состояние которой постоянно изменяется.

Для составления

волнового расписания задаются определенным

количеством фиксированных рабочих

волн, обычно: n

=

![]() .

Рассчитываются рабочие волны по следующей

зависимости:

.

Рассчитываются рабочие волны по следующей

зависимости:

![]() =

=

![]()

![]() =

=

![]()

. (3)

.

.

![]() =

=

![]()

q

=

,

,

где n – заданное количество рабочих волн;

![]() -

значение оптимальной рабочей волны,

-

значение оптимальной рабочей волны,

соответственно – максимальное или минимальное, определяемое

по таблице 1.

В данном примере

![]() =

26.7 м

=

26.7 м

![]() = 21.9 м

= 21.9 м

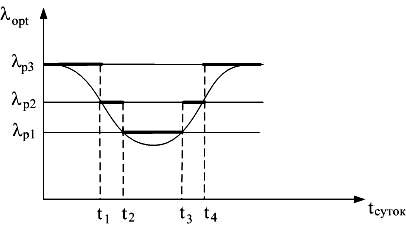

Рассчитанные значения рабочих волн откладываются на графике оптимальной рабочей волны.

Рисунок 15. Волновое расписание

Абсциссы точек пересечения рабочих волн с оптимальной волной соответствуют времени перехода с одной рабочей волны на другую. Волновое расписание записывается в форме таблицы (таблица 2).

Таблица 2. Волновое расписание для круглосуточной работы

радиолинии

Время перехода с одной рабочей волны на другую |

|

f , МГц |

Период работы на данной рабочей волне |

t |

|

f |

t - t |

t

|

|

f |

t

-

t |

t |

|

f |

t

-

t |

t |

|

f |

t - t |

Эффект от составления волнового расписания:

Уменьшаются взаимные помехи между радиоканалами, то есть можно увеличить количество одновременно работающих каналов.

Увеличивается устойчивость радиосвязи и вещания.

Уменьшается мощность используемых передатчиков, то есть уменьшаются затраты на эксплуатацию радиолиний.

Организация систем связи с использованием искусственных

спутников земли (ИСЗ)

Принципы организации спутниковых систем связи

Первые ИСЗ запущен в СССР 4 октября 1957 года.

Достоинства спутниковых систем связи (ССС):

- возможность передачи любых видов информации, в том числе широкополосных (телевизионное изображение), так как спутниковые системы связи организуются в широкополосном диапазоне УКВ.

- гибкость в организации связи на больших территориях, так как можно переместить наземные пункты связи, если они находятся в зоне видимости данного спутника, принцип организации связи при этом не изменится.

- возможность организации межконтинентальной связи, так как один спутник может охватывать большие территории.

Недостатки ССС:

- большие единовременные затраты на спутник, его запуск на орбиту, наземное оборудование;

- эффективна организация этих систем при организации связи на большие расстояния;

- невозможность выделения сигнала в промежуточном пункте.

Организация ССС в сантиметровом диапазоне: 1-10 ГГц.

Варианты построения ССС:

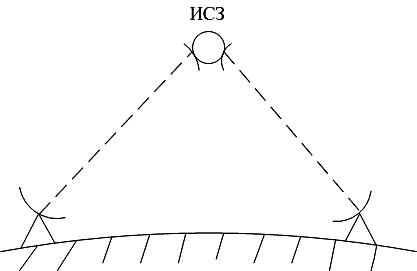

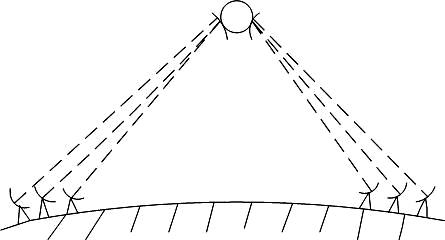

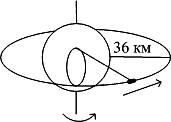

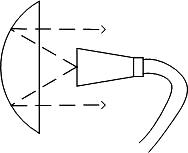

Связь двух приемо-передающих станций через один ИСЗ (рисунок 1).

Рисунок 1

Это наиболее простой вариант спутниковой связи. Недостаток – ограниченная дальность передачи сообщения – 12 тыс. км.

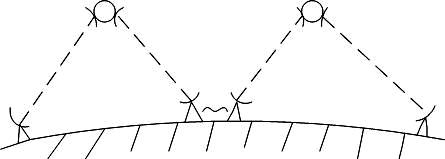

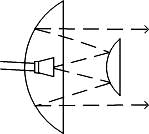

Разновидностью предыдущего варианта является система спутниковой связи с много станционным доступом (МСД) – рисунок 2.

Рисунок 2

Если спутник находится в зоне радио видимости нескольких земных станций, то возможна их работа через один спутниковый ретранслятор. Чтобы станции не создавали взаимных помех, возможно использование трех способов разделения сигналов земных станций:

- частотный,

- временной,

- кодовый.

При частотном разделении за каждой станцией закрепляется своя пара частот (приемная и передающая).

При временном разделении каждой станции выделяется определенный временной интервал для поочередной передачи сигналов.

При кодовом способе кодированные сигналы нескольких станций передаются одновременно в одной полосе частот, а приемники земных станций выделяют только тот сигнал, код которого совпадает с кодом, заложенным в данной станции.

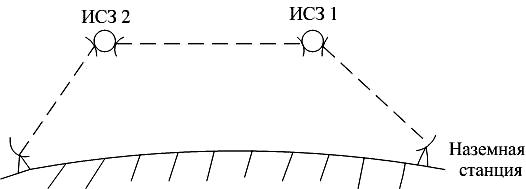

Связь оконечных земных станций через два ИСЗ с использованием наземной ретрансляции (рисунок 3).

Рисунок 3

Такой вариант обеспечивает большую дальность передачи сигналов, но сигнал проходит длительное время через пункты наземного переприема. Поэтому данный вариант может использоваться только для подачи программ вещания.

Связь через два ИСЗ без наземного переприема (рисунок 4).

Рисунок 4

Данный вариант построения ССС используется для организации межконтинентальной связи.

Комплексы ССС:

земной – наземные станции;

космический – спутники связи;

управления – АСУ ССС.

1)Земные станции могут быть стационарными и мобильными, а также:

- приемо-передающими, используемыми в системе связи.

- только приемными, которые используются в системе звукового и телевизионного вещания.

- только передающие, которые используются в системе звукового и телевизионного вещания или как абонентские станции в спутниковой службе спасения и передающие сигналы “SOS” при аварии.

2)Космический комплекс – это группировка спутников, находящихся на орбите, присущей данной орбите связи. Число спутников определяется видами орбит и назначением данной системы связи (их количество от одного до нескольких десятков).

3)Комплекс управления.

В системе управления имеется несколько разнесенных пунктов управления (основной и резервный). Центр управления осуществляет планирование ССС, направлений связи с учетом требуемых зон обслуживания. Центр управления принимает все сигналы, которые выдаются бортовым комплексом управления, анализирует их и выдает необходимые команды управления на спутник.

Классификация ССС

Классифицировать ССС можно по следующим признакам:

По способу ретрансляции сигнала;

По виду используемых орбит;

По назначению линий связи;

По числу земных станций, работающих на один ретранслятор.

По способу ретрансляции сигнала ССС делятся на:

системы с активным ретранслятором.

системы с пассивным ретранслятором.

При пассивной ретрансляции бортовой ретранслятор – это металлизированная сфера, от которой сигнал отражается. Отсутствие на борту аппаратуры уменьшает стоимость линии связи, увеличивает надежность работы ретранслятора, но сигнал только отражается и не усиливается, чтобы на приемном конце выделить этот слабый сигнал от помехи, надо уменьшить полосу пропускания, то есть уменьшается число каналов.

В качестве пассивного ретранслятора может быть использована Луна, но пропускная способность уменьшается, так как расстояние до Луны большое и сигнал сильно затухает, отраженный от Луны луч имеет многолучевой характер, так как поверхность Луны неровная. Еще один недостаток – связь круглосуточная невозможна, так как Луна находится не в одной точке относительно Земли.

Активные ретрансляторы используются для передачи больших объемов информации. Устанавливается приемо-передающее оборудование, обеспечивающее усиление сигнала, то есть пропускная способность увеличивается, но наблюдается ограниченность энергоресурсов (используются солнечные батареи), меньшая надежность по сравнению с пассивным ретранслятором, так как любое оборудование имеет меньшую надежность, чем пустая сфера.

Виды используемых орбит:

эллиптическая

круговая

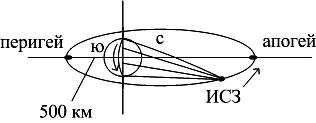

Эллиптическая орбита

Период обращения спутника – 12 часов. Апогей расположен над северным полушарием, поэтому спутник находится над северным полушарием – 8-9 часов. Спутник постоянно движется относительно земли, следовательно, на неземных станциях необходимо иметь аппаратуру наведения и системы слежения за спутником (прием и передача сигналов должна вестись синхронно). Для организации круглосуточной связи на орбите должно находиться три спутника.

Круговая орбита

Круговая орбита, находящаяся в области экватора Земли, называется геостационарной. Направления движения ИСЗ и Земли совпадают. Период обращения спутника вокруг Земли равен 24 часам, следовательно, ИСЗ постоянно в одной точке относительно Земли.

Достоинства этой орбиты:

- простота системы слежения за спутником (не требуется оборудования поворота антенн за спутником), что упрощает наземное оборудование, следовательно, уменьшаются затраты.

- возможность организации круглосуточной связи в зоне видимости данного спутника (один спутник охватывается примерно 1/3 земного шара), если на орбиту запустить 3 спутника, то обеспечивается глобальная связь вокруг Земли.

Недостатки:

- не охватываются приполярные районы;

- требуется большая мощность ракетоносителя для вывода спутника на орбиту.

По назначению ССС можно подразделить на:

многофункциональные - для передачи всех видов сообщений;

специализированные - для звукового и телевизионного вещания, гражданской авиации, военной связи и других служб.

По числу земных станций, работающих на один ретранслятор ССС можно подразделить на:

ССС с двумя наземными станциями, которые могут быть обе приемо-передающими или приемная и передающая;

ССС с много станционным доступом (МСД).

Характеристика современных ССС

ССС как составная часть взаимосвязи начали развиваться с 1965 года. С запуском на эллиптическую орбиту спутника “Молния”.

Для приема и передачи в сообщении ССС была создана сеть наземных станций - система “Орбита”.

В 1971 году был запущен спутник “Молния-2”. Он использовал более высокий диапазон частот – 4-6 ГГц, следовательно, более высокое качество передачи и возможность принимать сигналы цветного телевизионного изображения.

В 1976 году запущены спутники “Радуга” и “Экран” серии стационар, то есть спутники использовали стационарную орбиту. Эти спутники используются до сих пор. Основное преимущество (по сравнению со спутником “Молния”) – использование стационарной орбиты (не движется отн7осительно Земли), следовательно, не требуется аппаратура слежения за спутником, занимает меньшую площадь и проще в обслуживании.

Спутники “Экран” и наземные установки используются для организации системы непосредственного вещания (НТВ).

В настоящее время используются другие спутники серии “стационар”: “Горизонт”, “Радуга”, “Экран”.

Спутники нового поколения на геостационарной орбите: “Экспресс”, “Галс”, “Ямал”.

Перспективы развития ССС:

Предполагается увеличение пропускной способности, увеличение количества передаваемых символов, увеличение излучаемой мощности бортовых ретрансляторов, следовательно, увеличение каналов до 25-30 тыс., идущих по спутниковым системам.

Предполагается полная автоматизация обслуживания и управления.

Совершенствование методов передачи информации. Например, внедрение цифрового вещательного телевидения со скоростью передачи от 16 до 32 Мбит/сек.

Применение на спутниках высоконаправленных антенн в сочетании с коммутацией сигналов на борту спутника, что приведет к упрощению земных станций. Они будут компактными и дешевыми.

Организация РРЛС (радиорелейных линий связи)

5.1. Общие принципы построения и классификация РРЛ (радиорелейных линий).

5.2. Характеристика оборудования радиорелейных станций.

5.3. Определение оптимальных технико-экономических параметров РРЛ.

5.1. Общие принципы построения и классификация РРЛ

Первая РРЛ была построена в США в 30-х годах XX века между Нью-Йорком и Филадельфией, которая состояла из 6 промежуточных станций.

В России впервые РРЛ построены в начале 50-х годов.

Достоинства РРЛ:

Возможность передачи любой информации (возможность передачи широкополосной информации, так как используется УКВ диапазон).

Относительная простота сооружений линий при незначительных затратах на их строительство и эксплуатацию (по сравнению с воздушными и кабельными линиями связи).

Легкость решения задач развития и реконструкции сетей.

Компактность конструкции.

Малая потребляемая мощность, и малое использование цветных металлов. (Промежуточные станции находятся в пределах прямой видимости, потому мощность небольшая передатчиков – несколько десятков ватт.)

Возможность создания мобильных систем связи, которые позволяют быстро изменить конфигурацию сети. (Станцию радиорелейной связи можно разместить в автомобиле, например, военные системы радиорелейной связи).

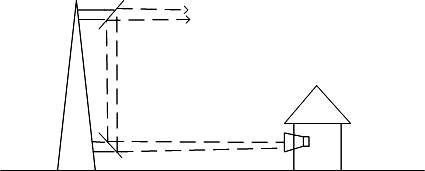

Рис. 1. Общая схема РРЛ.

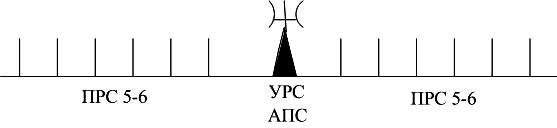

РРЛ представляет собой совокупность станций, которые в соответствии с выполняемыми функциями делятся на ОРС, УРС и ПРС (рисунок 1).

ОРС (оконечная РР станция), с которой начинается и заканчивается линейный тракт передачи сигналов. Здесь производится преобразование сигналов, поступающих по соединительным линиям от потребителей (МТС, междугородная телевизионная аппаратная, междугородная вещательная аппаратная, другие ведомства).

ПРС (промежуточная РР станция). Здесь происходит ретрансляция сигнала, то есть переприем с усилением. При необходимости на любой промежуточной станции могут выделяться какие-либо каналы. Часто ПРС совмещается с телевизионными ретрансляторами, на которые из общего потока сообщений выделяются сигналы программ телевизионного и звукового вещания, и данные ретрансляторы сразу же осуществляют телевизионное и звуковое вещание на находящиеся по близости населенные пункты.

УРС (узловые РР станции) располагаются на пересечении крупных пучков РРЛ. Все остальные функции узловой радиорелейной станции совпадают с функциями ПРС.

На оконечных и узловых станциях всегда имеется технический персонал, который следит за работой оборудования, выполняет техническое обслуживание – ремонт и профилактику, а также осуществляет контроль и управление с помощью системы телеобслуживания и телесигнализации ближайшими промежуточными станциями, которые, как правило, автоматизированы. Для проведения профилактических и ремонтных работ организуется аварийно-профилактическая служба (АПС), которая оснащается необходимым оборудованием и транспортными средствами для проведения профилактики и ремонтных работ на автоматизированных промежуточных станциях. Территориально АПС находится на УРС и за ней закрепляется 5 или 6 промежуточных радиорелейных станций в каждую сторону. АПС снабжается автомобилем, так как для ликвидации аварии отводится 4,5 часа (рисунок 2).

Рис.2. Схема закрепления ПРС по аварийно-профилактическому

обслуживанию за АПС.

Диапазон используемых частот

Используются дециметровый и сантиметровый диапазоны. Ведется разработка оборудования, которое будет использовать миллиметровый диапазон. Это позволяет увеличить количество каналов в оборудовании, уменьшить габариты оборудования, уменьшить потребление электроэнергии.

Протяженность пролетов между соседними станциями зависит от рельефа местности и высоты установки антенн.

h , h - высота подвеса приемной и передающей антенны.

R

=

3,57 (![]() )

)

R

=

![]() км

км

h

,

h

=

![]() м

м

Рассмотренные РРЛ называются РРЛ прямой видимости.

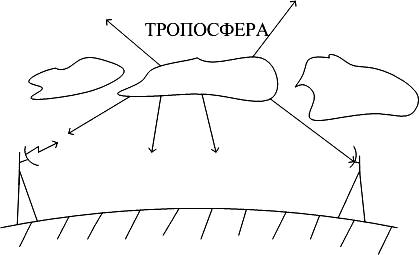

Кроме РРЛ прямой видимости, могут быть организованы тропосферные РРЛ.

В 50-х годах ХХ века был открыт эффект дальнего распространения УКВ волн (рисунок 3).

Рис 3. Рассеивание ультро-коротких волн в тропосфере.

Особенности передачи сигнала по тропосферным линиям:

Рассеивание УКВ может происходить от нижних или верхних слоев тропосферы. При рассеивании от верхних слоев протяженность пролета может быть увеличена до 1000 км. При этом антенны можно располагать на подставках, непосредственно на земле. С учетом других особенностей расстояние между соседними станциями составляет от 200 до 400 км.

Вследствие значительного рассеивания энергии сигнала мощность передатчика нужно увеличить до 10кВт. (Для сравнения в РРЛ прямой видимости мощность передатчика составляет десятки Ватт). Применяются антенны с большим коэффициентом усиления и чувствительные приемники.

Принимаемые сигналы подвержены быстрым и медленным замираниям. Быстрые замирания обусловлены многолучевым характером распространения радиоволн. Для борьбы с быстрыми замираниями применяется разнесенный радиоприем. Медленные замирания связаны с изменением метеорологических условий на трассе. Для борьбы с этим явлением организуется канал образования связи, с помощью которого можно изменить частоту организации связи.

Замирание сказывается на передаче широкополосного сигнала, то есть искажается спектр и форма сигнала. Поэтому количество каналов, которое организуется на тропосферных линиях, не превышает 120.

Классифицировать РРЛ можно по следующим признакам:

1. По условиям распространения.

2. По емкости ствола.

3. По назначению.

По условиям распространения РРЛ бывают:

1. Прямой видимости.

2. Тропосферные.

По емкости ствола:

Большой емкости (в одном стволе 600 и более каналов).

Используется для организации магистральной РР связи большой

протяженности.

Средней емкости (от 60 до 600 каналов). Используется для

внутризоновых РРЛ.

Малоканальные РРЛ (от 6 до 60 каналов тональной частоты).

Используется для организации местных соединительных линий.

По назначению РРЛ можно подразделить на:

Магистральные.

Зоновые.

Местные.

5.2. Характеристика оборудования РР станций

В состав каждой РР станции входит следующее оборудование:

1. Приемно-передающая аппаратура.

2. Антенно-фидерное устройство.

3. Антенные опоры с сигнальным освещением мачты.

4. Аппаратура телеуправления и телесигнализации.

5. Каналообразующее оборудование.

6. Средства энергоснабжения.

В необходимых случаях станции могут оборудоваться жилыми помещениями.

Основное оборудование может размещаться в техническом здании либо в контейнерах, которые расположены на мачте рядом с антенной.

Приемо-передающее оборудование

На внутризоновых РРЛ применяется оборудование системы “Курс-2” или «Курс-8» (2 или 8 – это количество стволов, которое может организовать данное оборудование).

На магистральных РРЛ применяется Р-600, “Восход” – (1320каналов тональной частоты), “Дружба” – (1920 – каналов).

Перечисленное оборудование потребляет большое количество электроэнергии, а также имеет низкую надежность.

“Электроника - связь” – 11Ц – цифровое приемо-передающее оборудование более надежное и меньше потребляет электроэнергии .

Приемо-передающее оборудование на тропосферных линиях функционально не отличается от оборудования РРЛ прямой видимости. Мощность передатчика до 10 кВт. Используются оборудование “Горизонт” – на 60 каналов, ТР – 120 (на 120 каналов), которые позволяют организовать расстояние между промежуточными станциями до 400 км, и ДТР – 12 (на 12 каналов) – до 700 км.

Антенны

На магистральных и внутризоновых РРЛ применяются рупорно-параболические двух зеркальные и перископические антенны. На малоканальных – применяются однозеркальные параболические антенны.

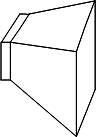

Рупорная антенна – представляет собой рупор, иначе она называется пирамидальной антенной (рисунок 4).

Рис.4. Рупорная антенна.

Самостоятельно рупорная антенна используется редко. Чаще входит в состав зеркальных антенн, в которых в качестве отражателя или рефлектора используется металлическое зеркало в форме параболоида, в фокусе которого на конце волновода закреплен рупорный облучатель (рисунок 5).

Рис. 5. Однозеркальная антенна.

Рис. 6. Двух зеркальная антенна

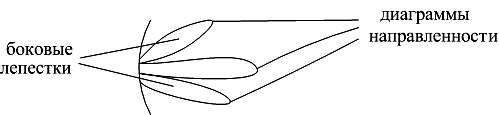

Двух зеркальные антенны (рисунок 6) имеют большой коэффициент усиления и большой коэффициент направленного действия. Двух зеркальная антенна имеет более узкую диаграмму направленности с малыми боковыми лепестками (рисунок 7).

Рис.7. Диаграмма направленности.

Двух зеркальная антенны удобна тем, что конструкция позволяет располагать приемо-передающую антенну непосредственно за зеркалом в контейнере, уменьшая этим длину волновода.

Недостаток этой антенны – часть энергии, отражаясь от зеркала, попадает обратно в волновод, что уменьшает эффективность передачи энергии сигнала и приводит к искажениям.

От этого недостатка освобождены рупорно-параболические антенны (рисунок 8).

Рис. 8. Рупорно-параболическая антенна.

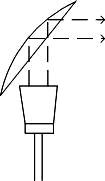

Перископическая антенна изображена на рисунке 9:

Рис. 9. Перископическая антенна.

В качестве фидеров на РР станциях используются:

1. В дециметровом диапазоне – коаксиальный кабель.

2. В сантиметровом диапазоне – волноводы с прямоугольным, круглым и эллиптическим сечением.

Антенные опоры. На тропосферных РРЛ антенны располагаются на земле на специальных подставках. Для РРЛ прямой видимости требуется специальные опоры, которые очень дорогостоящие. Это могут быть металлические башни или железобетонные башни.

На магистральных РРЛ, чаще всего, используются железобетонные башни, так как они должны быть рассчитаны на установку большого количества антенн.

На малоканальных РРЛ устанавливаются металлические мачты более простой конструкции.

Оборудование энергопитания состоит из первичного, резервного и гарантированного источников питания. На оконечных и узловых станциях в качестве первичного источника питания применяется внешний источник - линии электропередач.

Промежуточные станции часто находятся далеко от таких внешних источников, поэтому они оснащены собственными дизельэлектростанциями, которых может быть две: одна – основная, вторая – резервная.

Гарантированный источник питания – аккумуляторные батареи.

Для обеспечения высокой надежности работы РРЛ применяется резервирование приемо-передающего оборудования. Применяются две системы резервирования:

Постанционная

Поучастковая

Постанционная система предусматривает для каждого рабочего комплекта приемо-передающего оборудования наличие резервного. При аварии происходит автоматическое переключение на резервное оборудование.

Недостаток – большой объем оборудования и длительное время перехода на резервное оборудование (несколько секунд).

Поучастковая система – на каждом направлении связи имеется постоянный включенный резервный ствол. При отсутствии аварии ствол не нагружен. Переход на него осуществляется в течение нескольких миллисекунд, если даже уровень шума в рабочем стволе превысит определенное допустимое значение. В этом случае требуется меньший объем оборудования, так как на один резервный ствол приходится 3-4 рабочих ствола.

5.3. Определение оптимальных технико-экономических параметров радиорелейных линий.

Для сокращения затрат на строительство радиорелейных линий можно стремиться к уменьшению количества промежуточных станций, но при этом необходимо будет увеличивать мощность передатчиков и поднимать антенны на большую высоту, что приведет со своей стороны к росту капитальных затрат. Поэтому требуется найти оптимальное расстояние между промежуточными станциями по критерию минимизации затрат на строительство радиорелейной линии, которые можно определить по следующему выражению:

К![]() = 2К

= 2К![]() +

К

+

К![]()

![]() + К

+ К ,

где:

,

где:

К - капитальные затраты на оконечную станцию;

К - капитальные затраты на узловую станцию;

К![]() -

капитальные затраты на промежуточную

станцию;

-

капитальные затраты на промежуточную

станцию;

L – длина всей РРЛ;

R - расстояние между узловыми станциями;

R - расстояние между промежуточными станциями;

2 – количество оконечных станций.

Преобразуем предыдущее выражение в следующую форму:

К

= 2К

+

На практике сложились следующие соотношения по капитальным затратам и расстоянию между узловыми и промежуточными станциями:

2

2

К

![]() К

К

Исходя из данных соотношений капитальные затраты на радиорелейную линию:

К

= А ,

,

где на практике А

= 1,17

![]() 1,2.

1,2.

От абсолютной величины капитальных затрат перейдем к удельным капитальным затратам - q на 1 км РРЛ.

q

=

.

.

Затраты на промежуточную станцию состоят из следующих составляющих:

К

=

К![]() +

К

+

К![]() (Р,

Т) + К

(Р,

Т) + К![]() (

,

h

)

+ К

(

,

h

)

+ К![]() (k

, h

)

+ К

(k

, h

)

+ К![]() (

h

),

где

(

h

),

где

К - условно постоянные затраты, которые идут на строительство дорог, подведение линий электропередач, то есть затраты, не зависящие от используемого оборудования;

К (Р, Т) – затраты на приемо-передающее оборудование, которые зависят от мощности передатчика (Р) и срока службы (Т);

К ( , h ) – затраты на антенну, которые зависят от коэффициента усиления ( ) и высоты антенны (h );

К (k , h ) – затраты на опору, которые зависят от коэффициента жесткости опоры (k) и высоты опоры (h );

К ( h ) – затраты на фидер, которые зависят от высоты опоры (h ), (чем выше опора, тем длиннее фидер).

q

=

=

(

К

+

К

+

К

+

К

)

(

К

+

К

+

К

+

К

)

q q~

q - постоянная составляющая;

q~ - переменная составляющая.

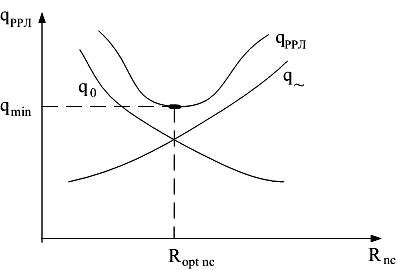

Постоянная составляющая при увеличении расстояния между промежуточными станциями будет уменьшаться, а переменная составляющая наоборот будет расти, так как быстрыми темпами будет увеличиваться мощность передатчика, расти высота антенной опоры и т.д. Изменение постоянной и переменной составляющей в зависимости от изменения расстояния между промежуточными станциями можно изобразить графически на рисунке 10.

Рис. 10. Изменение удельных капитальных затрат.

Определив в

соответствии с критерием оптимальности

(q![]() )

оптимальное расстояние между промежуточными

станциями (R

),

можно определить оптимальные характеристики

используемого оборудования (мощность

передатчика, высоту опоры и т. д.).

)

оптимальное расстояние между промежуточными

станциями (R

),

можно определить оптимальные характеристики

используемого оборудования (мощность

передатчика, высоту опоры и т. д.).

6. Организация сети звукового вещания

6.1.Задачи и требования, предъявляемые к вещанию

Под вещанием подразумевается передача различного рода вещательных программ одновременно большому количеству слушателей или зрителей.

Вещание классифицируется по следующим признакам:

По видам передаваемых программ.

По используемым средствам передачи.

Классификацию вещания можно представить в виде схемы

(рисунок 1)

Рис.1. Виды вещания.

Требования, предъявляемые к вещанию:

Высокое качество содержания и использования программ вещания.

Высокое качество передачи программ вещания.

Возможность приема программ вещания на всей территории.

Минимальные затраты материалов, трудовых и денежных ресурсов на организацию и эксплуатацию систем вещания.

Задачи вещания:

Создание содержательных вещательных программ.

Доведение этих программ до каждого слушателя.

Отрасль связи занимается решением второй задачи, и для этой цели разрабатываются технических средств вещания, строятся здания и осуществляется их эксплуатация.

6.2. Организация единой сети вещания.

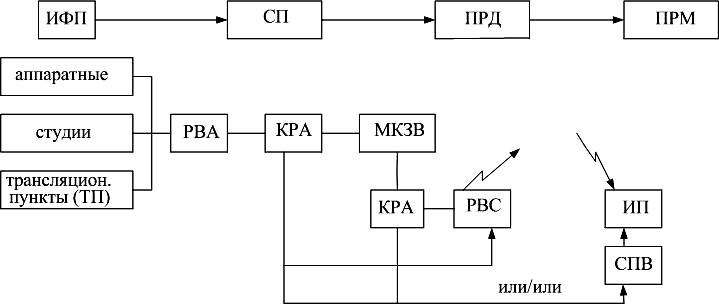

Сеть звукового вещания – вторичная сеть взаимоувязанных сетей связи, которая может быть представлена в виде блочной структуры (рисунок 2).

Рис.2. Единая сеть звукового вещания.

ИФП – источник формирования программ вещания (относится к радиокомпаниям);

СП – сеть подачи программ вещания – совокупность оборудования и линий, по которым программы вещания подаются от ИФП до передающей сети, если передающая сеть находится на значительном удалении от ИФП;

СПВ – сеть проводного вещания;

ПРД – передающая сеть вещания – совокупность радиовещательных станций, которые должны обеспечить требуемую напряженность поля сигнала в пределах установленной территории;

ПРМ – приемная сеть – совокупность приемных устройств, которые обеспечивают прием программ вещания по эфиру или по проводам (сеть проводного вещания), а также совокупность радиотрансляционных узлов и линейных сооружений сети проводного вещания;

ТП – обеспечивает трансляцию с мест событий;

РВА – радиовещательная аппаратная – это пункт окончательного формирования программы вещания, где находится пульт звукорежиссера, который контролирует и корректирует программу вещания по звучанию;

КРА – коммутационно-распределительная аппаратная, где определяется дальнейший путь следования программы вещания (передающая сеть или сеть подачи);

МКЗВ – междугородний канал звукового вещания (создается для подачи программы вещания от источника формирования программы до передающей сети);

РВС – радиовещательные станции (осуществляет передачу программ вещания в эфир);

ИП – индивидуальное приемное устройство – это может быть эфирный приемник или абонентское устройство сети проводного вещания.