- •6.По используемому диапазону частот.

- •По характеру распространения радиоволн различных диапазонов

- •3.2. Уравнение устойчивой связи

- •7. Строится график орв радиолинии.

- •6.3.Организация передающей сети вещания.

- •6.4.Определение оптимального радиуса вещания.

- •6.7. Организация сети подачи программ вещания.

3.2. Уравнение устойчивой связи

При использовании декаметрового диапазона параметры тракта обладают непостоянством из-за постоянно изменяющегося состояния ионосферы. Но для устойчивости связи изменение параметров на приемном конце должно быть компенсировано изменением параметров передающего устройства.

Аналитическое выражение, устанавливающее взаимосвязь параметров устройств радиолинии в соответствии с параметрами окружающей среды, называется уравнением устойчивости.

Первым этапом

вывода уравнения устойчивости является

определение критерия

устойчивости.

В качестве такого критерия может быть

выбрано соотношение уровня сигнала и

помехи на входе приемного устройства,

которое называется коэффициентом

помехозащищенности приема - П![]() (1).

(1).

П

(1)

П

(1)

П![]() =

=

(2)

(2)

П - коэффициент помехозащищенности приемной антенны (2).

U![]() и U

и U![]() - напряжение сигнала и помехи в полосе

пропускания на входе приемника;

- напряжение сигнала и помехи в полосе

пропускания на входе приемника;

E и E - напряженность поля сигнала и помехи возле приемной антенны.

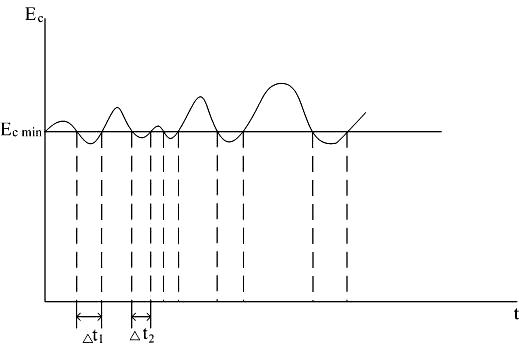

Из (1) и (2) можно вывести минимальную напряженность поля сигнала (3). Если напряженность поля сигнала будет меньше этого минимального значения, сигнал может принят с ошибками (рисунок 11):

E![]() =

=

(3)

(3)

![]() t

t![]() - промежутки времени, когда сигнал не

принят или принят с ошибками.

- промежутки времени, когда сигнал не

принят или принят с ошибками.

Рисунок 11 – График изменения напряженности поля

Из теоремы Котельникова:

E

=

![]() , где: (4)

, где: (4)

S

=

S – вероятность ошибочного приема;

T – период наблюдения.

S

![]() -

для коммерческой связи.

-

для коммерческой связи.

S

![]() - для передачи данных.

- для передачи данных.

n – кратность разнесения или количество разнесенных антенн, на которые осуществляется прием.

Если подставить (3) в (4), то:

E

=

(5)

(5)

На практике:

E

= E![]() , где (6)

, где (6)

эквивалентная мощность передатчика:

P![]() = P

= P![]()

![]() (7)

(7)

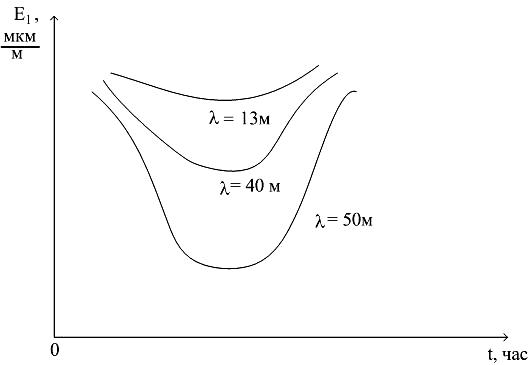

Е - единичная напряженность поля, которая определяется по графикам в зависимости от длины волны и времени суток (рисунок 12).

Рис. 12. Единичная напряженность поля.

Из (6) и (7):

P

=

(8)

(8)

-

P =

Полученное уравнение

называется уравнением устойчивости

радиосвязи, которое уравнивает параметры

окружающей среды -

с

параметрами используемых технических

средств - P

,

П

,

П

,

,

с

параметрами используемых технических

средств - P

,

П

,

П

,

,

![]() .

3.3 Волновое

расписание

.

3.3 Волновое

расписание

При организации радиолиний декаметрового диапазона в течение суток необходимо менять используемую длину волны или частоту, учитывая особенности распространения этих волн (смотри раздел 3.2).

Используя данные радиопрогнозов и опыт эксплуатации, можно определить, какие волны должны применяться в то или иное время.

Под волновым расписанием понимают распорядок работы радиолинии на различных волнах в течение суток.

Для составления волнового расписания необходимо предварительно определить оптимальные рабочие волны по следующей последовательности:

Определяются географические координаты пунктов связи, трасса радиолинии и длина трассы.

Определяется количество скачков (n

)

и длина одного скачка (l

).

)

и длина одного скачка (l

).

n

=

![]() ,

(1)

,

(1)

где L![]() - длина трассы радиолинии;

- длина трассы радиолинии;

l![]() -

максимальная длина одного скачка –

4000 км.

-

максимальная длина одного скачка –

4000 км.

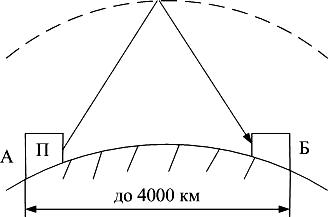

При расстоянии между пунктами связи до 4000 км получаем односкачковый вариант организации связи.

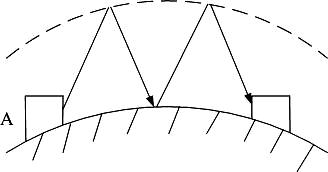

Рисунок 12. Односкачковый вариант организации связи

При расстоянии между пунктами связи более 4000 км можно получить два и большее количество скачков.

Например, при расстоянии 6000 км:

n

=

![]() 2

ск.

2

ск.

А длина одного

скачка: l

=

![]() =

3000 км.

=

3000 км.

Рисунок 13. Двухскачковый вариант

Определяются координаты точек отражения.

По базисному времени (в точке передачи) определяется местное время в точках отражения. Если трасса ориентирована вдоль меридиана, то местное время во всех точках одинаково. А, если трасса ориентирована вдоль широты, то местное время во всех точках будет разным и при изменении расстояния на 1000 км местное время меняется на 1 час.

По графикам радиопрогнозов определяется значение ОРЧ (оптимальная рабочая частота) для каждой из точек отражения для различных значений базисного времени.

Определяются значения ОРЧ для всей радиолинии в целом по минимальному значению ОРЧ всех точек отражения для каждого значения времени. Выбирается минимальное значение, так как частота должна отразиться, учитывая изменяющееся состояние ионосферы.

Пример.

Таблица 1. Определение значений ОРЧ (ОРВ)

Базисное время в т. А. |

00 |

02 |

04 |

06 |

08 |

10 |

12 |

14 |

16 |

18 |

20 |

22 |

|

Первая точка отра-жения |

Местное время |

1 |

3 |

5 |

7 |

9 |

11 |

13 |

15 |

17 |

19 |

21 |

23 |

ОРЧ, МГц |

11,2 |

11,6 |

12,0 |

12,5 |

13.0 |

13.7 |

13.3 |

12.8 |

12.4 |

11.9 |

11.5 |

11.5 |

|

Вторая точка отра-жения |

Местное время |

4 |

6 |

8 |

10 |

12 |

14 |

16 |

18 |

20 |

22 |

0 |

2 |

ОРЧ, МГц |

11,8 |

12.0 |

12,3 |

13.1 |

13,9 |

14.0 |

13.0 |

12.5 |

12.0 |

11.6 |

11.2 |

11.2 |

|

ОРЧ всей линии, МГц |

11,2 |

11,6 |

12,0 |

12,5 |

13.0 |

13.7 |

13.0 |

12.5 |

12.0 |

11,6 |

11.2 |

11.2 |

|

ОРВ всей линии, МГц |

26.7 |

25.9 |

25.0 |

24.0 |

23.1 |

21.9 |

23.1 |

24.0 |

25.0 |

25.9 |

26.7 |

26.7 |

|

ОРВ – оптимальная рабочая волна, которая определяется по формуле (2):

![]() ,

(2)

,

(2)

где - значение длины волны;

c

– скорость света, c

=

![]() ;

;

f – значение частоты в Гц.