- •1.Дифференциальное уравнение равновесия жидкости (уравнения Эйлера)

- •3.Уравнение движения идеальной жидкости Эйлера

- •4.Навье - стокса уравнения

- •6.Ламинарное и турбулентное течение. Критерий Рейнольдса.

- •7. Критерий подобия

- •8.Уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкостях.

- •Уравнение Бернулли для идеальной жидкости

- •3.3. Уравнение Бернулли для реальной жидкости

- •9.Трубка Пито-Прандтля

- •10. Дроссельный расходомер

10. Дроссельный расходомер

Дроссельный расходомер состоит из двух частей: а) устройства, создающего перепад давлений ( острая диафрагма, сопло, расходомерная труба); б) измерительного прибора, показывающего величину этого перепада. [1]

Дроссельный расходомер ( труба Вентури) представляет собой устройство, встраиваемое в трубопровод и осуществляющее плавное сужение ( дросселирование) я расширение потока о целью определения его расхода. Расходомер ( рис. 3.10) состоят из сопла, сужающего поток, и дафйу-йора. Расход, определяют по перепаду давлений, измеряемых навхода в расходомер ив самом узком месте его. [2]

Дроссельные расходомеры применяют для измерения расхода жидкости, газа и пара в трубопроводах диаметром от 50 мм и более. Расходомер включает в себя: сужающее устройство, устанавливаемое внутри трубопровода и создающее перепад давления, величина которого зависит от расхода вещества; соединительные линии, передающие перепад давления от сужающего устройства к измерительному прибору и называемые импульсными; измерительный прибор - дифференциальный манометр, измеряющий перепад давления, но градуированный в единицах расхода. [3]

Дроссельные расходомеры удобны для установки, имеют небольшие размеры и весьма точны. [4]

Дроссельные расходомеры с дистанционной передачей показаний имеют, как травило, бесшкальный дифференциальный манометр с индуктивным датчиком, соединенный с одним или двумя электрическими вторичными приборами. [5]

Дроссельные расходомеры пригодны для измерения протекающего по трубопроводу вещества при условии заполнения им всего поперечного сечения трубы и установленного в нем сужающего устройства. [6]

Дроссельные расходомеры основаны на том принципе, что при прохождении какой-либо жидкости и газа через диафрагму - дроссельную ( тормозящую) шайбу с отверстием меньшим, чем сечение трубопровода, скорость возрастает тем больше, чем больше расход протекающей жидкости и соответственно этому уменьшается давление за диафрагмой. [7]

Дроссельные расходомеры состоят из дроссельной шайбы ( диафрагмы) или сопла и дифференциального манометра, который показывает разность давлений пара перед

11.

Потери давления в трубопроводе на трение

Потери давления на преодоление сил трения зависят от плотности и скорости течения теплоносителя, а также параметров трубопровода. Потери на трение Pтр измеряются в кг на кв.м. и рассчитываются по формуле:

Pтр = (x*l/d) * (v*v*y)/2g,

где x - безразмерный коэффициент трения, l - длина трубы в метрах, d - диаметр трубы в метрах, v - скорость течения перемещаемой среды в м/с, y - плотность теплоносителя в кг/куб.м., g - ускорение свободного падения (9,8 м/с2).

Коэффициент трения x определяется материалом и шероховатостью стенок трубы, а также режимом движения жидкости. Различают два режима течения: ламинарное и турбулентное.Чтобы не рассчитывать каждый раз потери на трение в трубе, составлены таблицы гидравлических потерь в зависимости от диаметра труб и расхода жидкости. Они содержатся в справочниках проектировщика систем кондиционирования. Ниже приведена таблица гидравлического расчета для обыкновенных стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262-62), по которым движется вода.

Режимы течения жидкости

Ламинарное течение Потоки жидкости перемещаются в направлении течения, без образования вихрей. Гидравлическое сопротивление трубопровода зависит только от скорости движения теплоносителя. При скоростях теплоносителя, не превышающих 1-2 м/с, можно для расчетов считать течение ламинарным.

Турбулентное течение При повышении скорости течения теплоносителя возникает турбулентность течения. Кроме перемещения в направлении потока, струи жидкости завихряются. При этом гидравлическая шероховатость труб повышается, то есть сильно увеличивается сопротивление трения. Поэтому при перемещении теплоносителя по трубопроводу нужно избегать турбулентностей.

^ Потери давления в трубопроводе на местные сопротивления

При изменении направления и скорости движения теплоносителя в трубопроводе системы кондиционирования возникают дополнительные сопротивления. Они называются местными и происходят в клапанах, отводах и т.п.

Потери давления на местные сопротивления на участке трубопровода рассчитываются по формуле:

Рмест = W* (v*v*y)/2g,

где v - скорость течения перемещаемой среды в м/с, y - плотность теплоносителя в кг/куб.м., g - ускорение свободного падения (9,8 м/с2), W - суммарный коэффициент местных сопротивлений на данном участке. Он определяется опытным путем либо содержится в справочниках.

Потери давления на местные сопротивления Z ищут отдельно для каждого участка сети трубопровода.

Сначала определяют суммарный коэффициент W для участка.

Затем умножают на динамический напор теплоносителя (v*v*y)/2g.

Замечание: при расчете водяных систем можно воспользоваться упрощенной формулой: Рмест = 50W*v*v.

Расчет общих потерь давления

Общие потери давления складываются из действия трения и местных сопротивлений: Р = Ртр + Рмест.

Определяем потери давления на самом нагруженном участке. Обычно это самый удаленный от источника тепло-или холодоснабжения участок трубопровода.

Затем приравниваем потери давления в последующих ответвлениях к потерям на самом нагруженном участке. Допустимо расхождение до 10-15%.

Складывая потери давления частей трубопровода, получим общие потери давления в трубопроводе системы кондиционирования.

12.Методика расчета мощности электродвигателя при неизменяющейся нагрузке. Существует много механизмов, работающих продолжительно с неизменной или мало меняющейся нагрузкой без регулирования скорости, например насосы, компрессоры, вентиляторы и т.п. При выборе электродвигателя для такого режима необходимо знать мощность, потребляемую механизмом. Если эта мощность неизвестна, ее определяют теоретическими расчетами или расчетами по эмпирическим формулам с использованием коэффициентов, полученных из многочисленных опытов. Для малоизученных механизмов необходимую мощность определяют путем снятия нагрузочных диаграмм самопишущими приборами на имеющихся уже в эксплуатации аналогичных установках либо путем использования нормативов потребления энергии, полученных на основании статистических данных, учитывающих удельный расход электроэнергии при выпуске продукции. При известной мощности механизма мощность электродвигателя выбирается по каталогу с учетом КПД промежуточной передачи. Расчетная мощность на валу электродвигателя:

|

|||||

|

|||||

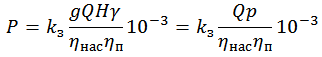

Номинальная мощность электродвигателя, принятого по каталогу, должна быть равна или несколько больше расчетной. Выбранный электродвигатель не нуждается в проверке по нагреву или по перегрузке, так как завод-изготовитель произвел все расчеты и испытания, причем основанием для расчетов являлось максимальное использование материалов, заложенных в электродвигателе при его номинальной мощности. Иногда, однако, приходится проверять достаточность пускового момента, развиваемого электродвигателем, учитывая, что некоторые механизмы имеют повышенное сопротивление трения в началетрогания с места (например, транспортеры, некоторые механизмы металлорежущих станков). Мощность (кВт) электродвигателя для насоса определяется по формуле:

Конец формы

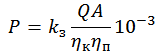

где Для центробежного насоса особенно важен правильный выбор частоты вращения электродвигателя, так как производительность насоса Q, расчетная высота H, момент М и мощность Р на валу электродвигателя зависят от угловой скорости W. Для одного и того же насоса значения Q1, H1, M1, P1 при W1 связаны со значениями Q2, H2, M2, P2 при скорости W2 соотношениями Q1/Q2=W1/ W2; H1/H2=M1/M2=W21/ W22; P1/ P2=W31/ W32. Из этих соотношений следует, что при завышении угловой скорости электродвигателя потребляемая им мощность резко возрастает, что приводит к перегреву его и выходу из строя. При заниженной скорости создаваемый насосом напор может оказаться недостаточным, и насос не будет перекачивать жидкость. Мощность (кВт) электродвигателя для поршневого компрессора

Начало формы Конец формы

где

-

подача (производительность) компрессора,

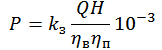

м³/с; Мощность (кВт) электродвигателя для вентилятора

Начало формы

Конец формы

где

-

производительность вентилятора,

м³/с;

-

давление на выходе вентилятора, Па; По этой формуле также определяется мощность электродвигателя для центробежного вентилятора. 13. Скорость витания - скорость, с которой в трубопроводе пневматического транспорта осаждается частица под воздействием силы тяжести в спокойном невозмущенном потоке воздуха. |

14