- •Часть 1. Тема 1: Основные положения спектроскопии

- •1.1. Основные квантовые законы (постулаты Бора)

- •1.2. Уровни энергии и переходы между ними.

- •1.2.1. Спектр атома водорода

- •1.3. Спектры поглощения, испускания и рассеивания

- •1.3.1. Оптическое возбуждение

- •1.3.2. Комбинационное рассеивание

- •1.3.3. Электрические способы возбуждения

- •1.4. Деление спектроскопии по свойствам излучения

- •1.4.1. Предмет и задачи спектроскопии

- •1.4.2. Деление спектроскопии по свойствам электромагнитного излучения

- •1.5. Деление спектроскопии по свойствам атомных систем

- •1.6. Типы уровней атомов и молекул

- •Тема 2: Спектроскопические методы анализа

- •2.1. Классификация типов спектрального анализа.

- •2.2. Деление спектроскопии по методам: некоторые особенности проведения анализа

- •2.3. Деление спектрального анализа по решаемым задачам: некоторые особенности проведения

- •2.3.1. Элементный спектральный анализ

- •2.3.2. Изотопный спектральный анализ.

- •2.3.3. Молекулярный спектральный анализ

- •Абсорбционный анализ по спектрам поглощения

- •Эмиссионный молекулярный спектральный анализ

- •2.3.4. Анализ структурных элементов сложных молекулярных соединений

- •1. Структурный анализ в уф и видимой областях

- •2. Спектральный структурный анализ в ик области

- •3. Структурный анализ по спектрам комбинационного рассеивания

- •2.4. Общие схемы проведения спектрального анализа

- •2 .4.1. Эмиссионный спектральный анализ

- •2.4.2. Абсорбционный спектральный анализ

- •2.5. Основные характеристики и области применения спектрального анализа

- •Часть 2: Атомная спектроскопия. Тема 3. Уровни энергии и спектры атома водорода и водородоподобных ионов.

- •3.1. Квантовые числа одноэлектронного атома и степень вырождения его уровней.

- •3.2. Невырожденные и вырожденные уровни энергии. Вырождение уровней одноэлектронного атома.

- •3.3. Правила отбора для одноэлектронных атомов.

- •3.4. Тонкая структура уровней энергии и спектральных линий.

- •3.5. Зависимость спектров одноэлектронных атомов от заряда и массы ядра.

- •3.6. Характеристика стационарных состояний одноэлектронного атома.

- •Тема 4. Электронные оболочки атомов и периодическая система элементов.

- •4.1. Квантовые числа электронов в сложном атоме и принцип Паули.

- •4.2. Электронные слои и оболочки и их заполнение.

- •4.3. Зависимость энергии электронов от орбитального кв. Числа.

- •4.4. Свойства элементов с заполненными и незаполненными оболочками.

- •4.5. Типы спектров различных элементов.

- •Тема 5: Основы общей систематики сложных спектров.

- •5.1. Сложение орбитальных и спиновых моментов и типы связи.

- •5.2. Общая характеристика нормальной связи.

- •Тема 6: Рентгеновские спектры.

- •6.1 Общая характеристика рентгеновских спектров поглощения и испускания.

- •6.2. Внутренняя конверсия рентгеновского излучения.

- •Тема 7: Явление Зеемана и магнитный резонанс.

- •7.1. Расщепление уровней энергии в магнитном поле.

- •7.2. Общая картина зеемановского расщепления спектральных линий.

- •Тема 8. Явление Штарка.

- •8.1. Общая характеристика явления Штарка.

- •8.2. Явление Штарка для атомов в общем случае.

- •Часть 4. Молекулярный спектральный анализ Тема 9: ик-спектрометрия и уф-спектрофотометрия

- •9.1. Строение молекулы

- •9.2. Молекулярные спектры

- •9.3. Вращательные спектры

- •9.4 Колебательные спектры

- •9.5 Электронные спектры

- •9.6 Аппаратура ик-спектроскопии.

- •2) Кюветное отделение.

- •3) Фотометр

- •4) Монохроматор

- •9.7 Аппаратура уф – спектроскопии

- •4)Кюветное отделение

- •Тема 10. Качественный и количественный молекулярный анализ.

- •D зависит только от числа поглощающих частиц на пути светового пучка и от их свойств.

- •5.1. Качественный молекулярный анализ

- •5.2. Количественный молекулярный анализ

- •3 Эмиссионный спектральный анализ.

Тема 2: Спектроскопические методы анализа

2.1. Классификация типов спектрального анализа.

Спектральный анализ – физический метод анализа химического состава вещества, основанный на исследовании спектров испускания и поглощения атомов и молекул.

Типы спектрального анализа:

По решаемым задачам:

Элементный - когда устанавливается состав пробы по элементам

Изотопный – когда устанавливается состав пробы по изотопам.

Молекулярный – когда устанавливается молекулярный состав пробы

Структурный - когда устанавливаются все или основные структурные составляющие молекулярного соединения

По применяемым методам:

Эмиссионный – использует спектры излучения.

Абсорбционный – использует спектры поглощения.

Комбинационный – использует спектры комбинационного рассеивания твёрдых, жидких и газообразных проб, возбуждаемое монохроматическим излучением.

Люминесцентный – использует спектры люминесценции вещества, возбуждаемые ультрафиолетовым излучением или катодными лучами.

Рентгеновский – использует:

Рентгеновские спектры атомов, получающиеся при переходах внутренних электронов в атомах;

Дифракцию рентгеновских лучей при прохождении их через исследуемый объект.

Радиоспектроскопический – использует спектры поглощения молекул в микроволновом участке спектра с λ > 1 мкм.

По характеру получаемых результатов:

Качественный – когда в результате анализа определяется состав без указания на количественное соотношение компонентов, или даётся оценка – много, мало, очень мало, следы.

Полуколичественный – результат выдаётся в виде оценки содержания компонентов в некоторых интервалах концентрации в зависимости от применяемого метода приближённой количественной оценки. Погрешность доходит до 50%.

Количественный – выдаётся точное количественное содержание определяемых элементов или соединений в пробе. Погрешность до 5%.

По способу регистрации спектров:

Визуальное – при наблюдении спектров в видимой области с помощью спектроскопов (стилоскоп, стилометр). В УФ-области возможно наблюдение сравнительно ярких спектров с помощью флуоресцирующих экранов, в которые помещают в области расположения фотопластинок в спектрографах. Применение электронно-оптических преобразователей позволяет визуально наблюдать спектры в ближней ИК-области (до 12 000 Å).

Фотографические – используют фотоплёнку или фотопластинку для регистрации спектров.

Фотоэлектрические – для УФ-, видимой и ближней ИК- областей. Используют фотоэлементы разных типов, фотоумножители и фотосопротивление.

Термоэлектрические – для ИК-области, в том числе далёкой. Используют термоэлементы, болометры и другие типы термоэлектрических приёмников.

2.2. Деление спектроскопии по методам: некоторые особенности проведения анализа

1. При эмиссионном анализе пробу нагревают до температуры в несколько тысяч градусов с помощью дуги, искры, пламени специальных горелок, лазерного излучения. Раскалённые пары или газы испускают излучение характерного спектрального состава.

2. Если исследуемое вещество способно испускать излучение, то применяют абсорбционный анализ. Через пробу данного вещества пропускают излучение от источника, часть энергии которого поглощается атомами или молекулами этого вещества и в спектре излучателя появляются линии или полосы поглощения. По форме, положению и интенсивности линий поглощения определяют состав исследуемой пробы. Различают:

Атомно-адсорбционный анализ

Молекулярно-адсорбционный анализ

Они отличаются друг от друга своими теоретическими основами, применяемыми методиками и измерительными приборами.

3. Комбинационный анализ. Использует спектры комбинационного рассеивания твёрдых, жидких и газообразных проб, возбуждаемые монохроматическим излучением. Явление комбинационного рассеивания характеризуется тем, что при рассеивании света происходит изменение длины световой волны, что не наблюдается при поглощении и отражении, когда изменяется только интенсивность света. Это происходит потому, что при падении кванта излучения на молекулу исследуемого вещества возможна отдача только части его энергии молекуле, причём возможно также и заимствование энергии у молекулы. Из-за этого энергия рассеянного кванта может быть как больше, так и меньше энергии падающего кванта на величину, равную энергии собственного колебания молекулы:

![]()

По изменению длинны волны можно судить о изменении собственных колебаний молекул.

4. Люминесцентный спектральный анализ основан на свойстве некоторых веществ отдавать световую энергию при их облучении возбуждающем излучением. Поглощая падающее излучение молекулы могут переходить в неустойчивое состояние с более высокой энергией, а затем, излучая, переходить в одно из устойчивых состояний с энергией, промежуточной между первоначальной и той, которой они обладали в неустойчивом состоянии. В результате λ излучения люминесценции будет отличаться от λ возбуждения.

5. Рентгеновский спектральный анализ. Излучение рентгеновских лучей происходит в рентгеновской трубке в высоком вакууме под действием бомбардировки пробы заряженными частицами (электронами или ионами), или под воздействием освещения рентгеновским излучением другого источника (рентгеновский флуоресцентный анализ). Излучение, идущее от пробы разлагается в спектр в рентгеновском спектрографе и регистрируется (на плёнку или в анализаторе, сопряжённом с компьютером). Рентгеновский спектральный анализ обладает важным преимуществом: рентгеновские спектры содержат не много линий, в то время как оптические спектры многих элементов очень сложны и содержат тысячи линий. Поэтому рентгеновский спектральный анализ выгодно применять для анализа смесей, например редко земельных элементов. Однако рентгеновский спектральный анализ имеет и существенные недостатки:

Невысокая чувствительность, приводящая к невозможности определения концентрации в пробе;

Сложность аппаратуры;

Значительная длительность.

6 .

Методы радиоспектроскопии.

Микроволновая газовая спектроскопия

имеет дело с изучением вращательных

спектров поглощений газов в области

длин волн 1,5 .. 300 мм и переходов между

уровнями тонкой структуры вращательных

состояний парамагнитных молекул или

радикалов с дипольными моментами. Эти

переходы происходят под действием

высокочастотного поля проходящей через

газ высокочастотной электромагнитной

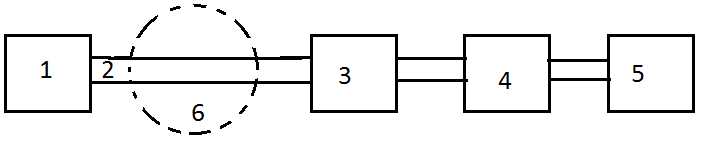

волны. Самая упрощённая схема

радиоспектроскопа будет представлена:

.

Методы радиоспектроскопии.

Микроволновая газовая спектроскопия

имеет дело с изучением вращательных

спектров поглощений газов в области

длин волн 1,5 .. 300 мм и переходов между

уровнями тонкой структуры вращательных

состояний парамагнитных молекул или

радикалов с дипольными моментами. Эти

переходы происходят под действием

высокочастотного поля проходящей через

газ высокочастотной электромагнитной

волны. Самая упрощённая схема

радиоспектроскопа будет представлена:

Генератор высокочастотного излучения

Поглощающая ячейка

Приёмник излучения

Усилитель

Регистрирующий прибор

Магнитное поле

Схема работает следующим образом: генератор высокочастотных колебаний (1) (клистрон) посылает лучи в поглощающую ячейку (2) (волновод), наполненную исследуемым газом при небольшом давлении порядка 10-2 мм.рт.ст. Луч, прошедший через газ, принимается кристаллическим детектором (3) и усиливается в (4). Полученный сигнал подаётся на регистрирующее устройство (5) (самописец, осциллограф или компьютер). Если поглощающую ячейку с газом поместить в магнитное поле (6), то при соответствующей величине магнитного поля и частоте падающего излучения можно наблюдать переходы в Зеемановских компонентах магнитного расщепления вращательных полос - так называемый электронный парамагнитный резонанс (ЭПР). Использование области более длинных радиоволн (до сотен метров) позволяет наблюдать переходы, связанные с различной ориентацией и различными свойствами ядер атомов (входящих в молекулу). При наличии магнитного поля для парамагнитных ядер наблюдается ядерный магнитный резонанс (ЯМР).

Применение методов радиоспектроскопии позволяет пользоваться при анализе очень малыми количествами вещества, так как эти методы обладают высокой чувствительностью (до 10-9 граммов). Ширина полос поглощения значительно уже, чем в ИК-области. Поэтому разрешающая способность методов радиоспектроскопии значительно выше. Например, если в ИК-области на участке длин волн 2 .. 20 мкм можно различить примерно 3000 отдельных полос поглощения, то в области микроволновой спектроскопии на участке 1,5 .. 300 мм можно различить до 106 полос.