- •Часть 1. Тема 1: Основные положения спектроскопии

- •1.1. Основные квантовые законы (постулаты Бора)

- •1.2. Уровни энергии и переходы между ними.

- •1.2.1. Спектр атома водорода

- •1.3. Спектры поглощения, испускания и рассеивания

- •1.3.1. Оптическое возбуждение

- •1.3.2. Комбинационное рассеивание

- •1.3.3. Электрические способы возбуждения

- •1.4. Деление спектроскопии по свойствам излучения

- •1.4.1. Предмет и задачи спектроскопии

- •1.4.2. Деление спектроскопии по свойствам электромагнитного излучения

- •1.5. Деление спектроскопии по свойствам атомных систем

- •1.6. Типы уровней атомов и молекул

- •Тема 2: Спектроскопические методы анализа

- •2.1. Классификация типов спектрального анализа.

- •2.2. Деление спектроскопии по методам: некоторые особенности проведения анализа

- •2.3. Деление спектрального анализа по решаемым задачам: некоторые особенности проведения

- •2.3.1. Элементный спектральный анализ

- •2.3.2. Изотопный спектральный анализ.

- •2.3.3. Молекулярный спектральный анализ

- •Абсорбционный анализ по спектрам поглощения

- •Эмиссионный молекулярный спектральный анализ

- •2.3.4. Анализ структурных элементов сложных молекулярных соединений

- •1. Структурный анализ в уф и видимой областях

- •2. Спектральный структурный анализ в ик области

- •3. Структурный анализ по спектрам комбинационного рассеивания

- •2.4. Общие схемы проведения спектрального анализа

- •2 .4.1. Эмиссионный спектральный анализ

- •2.4.2. Абсорбционный спектральный анализ

- •2.5. Основные характеристики и области применения спектрального анализа

- •Часть 2: Атомная спектроскопия. Тема 3. Уровни энергии и спектры атома водорода и водородоподобных ионов.

- •3.1. Квантовые числа одноэлектронного атома и степень вырождения его уровней.

- •3.2. Невырожденные и вырожденные уровни энергии. Вырождение уровней одноэлектронного атома.

- •3.3. Правила отбора для одноэлектронных атомов.

- •3.4. Тонкая структура уровней энергии и спектральных линий.

- •3.5. Зависимость спектров одноэлектронных атомов от заряда и массы ядра.

- •3.6. Характеристика стационарных состояний одноэлектронного атома.

- •Тема 4. Электронные оболочки атомов и периодическая система элементов.

- •4.1. Квантовые числа электронов в сложном атоме и принцип Паули.

- •4.2. Электронные слои и оболочки и их заполнение.

- •4.3. Зависимость энергии электронов от орбитального кв. Числа.

- •4.4. Свойства элементов с заполненными и незаполненными оболочками.

- •4.5. Типы спектров различных элементов.

- •Тема 5: Основы общей систематики сложных спектров.

- •5.1. Сложение орбитальных и спиновых моментов и типы связи.

- •5.2. Общая характеристика нормальной связи.

- •Тема 6: Рентгеновские спектры.

- •6.1 Общая характеристика рентгеновских спектров поглощения и испускания.

- •6.2. Внутренняя конверсия рентгеновского излучения.

- •Тема 7: Явление Зеемана и магнитный резонанс.

- •7.1. Расщепление уровней энергии в магнитном поле.

- •7.2. Общая картина зеемановского расщепления спектральных линий.

- •Тема 8. Явление Штарка.

- •8.1. Общая характеристика явления Штарка.

- •8.2. Явление Штарка для атомов в общем случае.

- •Часть 4. Молекулярный спектральный анализ Тема 9: ик-спектрометрия и уф-спектрофотометрия

- •9.1. Строение молекулы

- •9.2. Молекулярные спектры

- •9.3. Вращательные спектры

- •9.4 Колебательные спектры

- •9.5 Электронные спектры

- •9.6 Аппаратура ик-спектроскопии.

- •2) Кюветное отделение.

- •3) Фотометр

- •4) Монохроматор

- •9.7 Аппаратура уф – спектроскопии

- •4)Кюветное отделение

- •Тема 10. Качественный и количественный молекулярный анализ.

- •D зависит только от числа поглощающих частиц на пути светового пучка и от их свойств.

- •5.1. Качественный молекулярный анализ

- •5.2. Количественный молекулярный анализ

- •3 Эмиссионный спектральный анализ.

1.3.2. Комбинационное рассеивание

При комбинационном рассеивании для частоты рассеянного излучения выполняется условие:

![]() (1.7)

- частота

рассеянного комбинационного излучения

(1.7)

- частота

рассеянного комбинационного излучения

Где

![]() – частота падающего излучения,

– частота падающего излучения, ![]() – частота перехода для рассеивающих

атомных систем.

– частота перехода для рассеивающих

атомных систем.

Nβ:

Это условие соответствует тому, что

энергия падающего фотона ![]() уменьшается за счёт поглащения энергии

уменьшается за счёт поглащения энергии

![]() рассеивающей системой (переход системы

с более низкого уровня Ek

на более высокий Ei)

или увеличивается за счёт отдачи системой

такой же энергии (обратный переход с

более высокого Ei

на более низкий Ek).

В итоге получаются фотоны с энергией

рассеивающей системой (переход системы

с более низкого уровня Ek

на более высокий Ei)

или увеличивается за счёт отдачи системой

такой же энергии (обратный переход с

более высокого Ei

на более низкий Ek).

В итоге получаются фотоны с энергией

![]() (1.8)

. Совокупность линий

(1.8)

. Совокупность линий ![]() при заданной

при заданной ![]() образует спектр комбинационного

рассеивания.

образует спектр комбинационного

рассеивания.

По аналогии со стоксовым и антистоксовым испусканием имеем стоксовые линии рассеивания

![]() (1.9)

– стоксовые

линии рассеивания

(1.9)

– стоксовые

линии рассеивания

![]() (1.10)

– антистоксовые

линии рассеивания

(1.10)

– антистоксовые

линии рассеивания

Для атомных систем, находящихся в основном состоянии в комбинационном рассеивании получаются только стоксовые линии, соответствующие переходам с основного уровня на возбуждённые. В дальнейшем говоря о рассеивании будем иметь в виду комбинационное рассеивание.

1.3.3. Электрические способы возбуждения

В качестве источников света широко применяются различные типы газового разряда, в том числе искровой и дуговой разряды.

Nβ: При прохождении электрического тока через газы возбуждение происходит благодаря столкновениям между частицами. Причём особенно существенным является возбуждение электрическим ударом. Электроны, ускоряясь в электрическом поле, приобретают кинетическую энергию, которую они затем отдают при столкновениях тяжёлым частицам (атомам и молекулам), возбуждая их. Возбуждение может происходить, когда кинетическая энергия электрона больше либо равна энергии возбуждения ΔE.

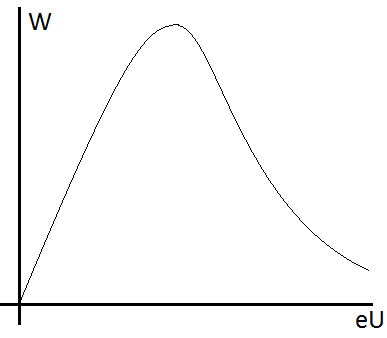

В ероятность

возбуждения пропорциональна доле

столкновений (из общего числа столкновений

электронов с частицами), при котором

происходит возбуждение. Эта вероятность

представляет функцию энергии электрона,

которая при увеличении энергии сначала

возрастает, достигает максимума, и потом

спадает. Соответствующую функцию

называют функцией

возбуждения.

В простейшем случае при возбуждении

атомов электронными ударами эта функция

может быть расчитана.

ероятность

возбуждения пропорциональна доле

столкновений (из общего числа столкновений

электронов с частицами), при котором

происходит возбуждение. Эта вероятность

представляет функцию энергии электрона,

которая при увеличении энергии сначала

возрастает, достигает максимума, и потом

спадает. Соответствующую функцию

называют функцией

возбуждения.

В простейшем случае при возбуждении

атомов электронными ударами эта функция

может быть расчитана.

Метод

электронного удара широко применяется

для нахождений энергии возбуждения

уровней атомов и молекул. На опыте

определяют потенциал

возбуждения Ui,

при котором электрон отдаёт частицам

энергию. Соответствующие энергии

возбуждения ![]() находят из условия:

находят из условия:

![]() (1.11)

– условие для потенциала возбуждения

(1.11)

– условие для потенциала возбуждения

Методом

электрического удара определяют на

опыте потенциалы

ионизаии

атомов и молекул и потенциалы диссоциации

молекул.

Т.е. значения Ui

в формуле (1.11),

при которых ΔE

= Wионизации,

где Wион

– энергия отрыва электрона или энергия

ионизации. Или ![]() ,

где Wдисс

– энергия разрыва молекулы на части

или энергия диссоциации.

,

где Wдисс

– энергия разрыва молекулы на части

или энергия диссоциации.

1.4. Деление спектроскопии по свойствам излучения

1.4.1. Предмет и задачи спектроскопии

Предметом спектроскопии является изучение спектров атомных систем – спектров испускания, поглощения и рассеивания.

Задача спектроскопии: определение на основе изучения спектров характеристик уровня атомных систем и характеристик переходов с излучением между уровнями энергии.

В результате решения этой задачи получают ценную информацию о строении микроскопических частиц (атомов и молекул), и об агрегатном состоянии вещества.

Спектроскопия сыграла очень большую роль в развитии атомной физики. Спектроскопия, определяя для атомов и молекул характеристики уровней энергии и оптических переходов между ними, представляет теоретическую основу атомного и молекулярного спектрального анализа. В настоящее время спектроскопические исследования охватывают большой круг вопросов, а ряд разделов спектроскопии выделился в самостоятельные направления: астрофизические приложения спектроскопии, учение о люминесценции, резонансные методы, и так далее.

Общие положения спектроскопии справедливы для разных типов уровней энергии различных атомных систем, и для переходов, для которых частоты излучения могут различаться на много порядков. Исходя из этого, можно разбить спектроскопию на разделы. Подобное деление можно произвести:

В соответствии со свойствами электромагнитного излучения, отличающимися для различных диапазонов длин волн.

В соответствии со свойствами атомных систем, дающих спектры в зависимости от природы этих систем и от типов уровней энергии.