- •Часть 1. Тема 1: Основные положения спектроскопии

- •1.1. Основные квантовые законы (постулаты Бора)

- •1.2. Уровни энергии и переходы между ними.

- •1.2.1. Спектр атома водорода

- •1.3. Спектры поглощения, испускания и рассеивания

- •1.3.1. Оптическое возбуждение

- •1.3.2. Комбинационное рассеивание

- •1.3.3. Электрические способы возбуждения

- •1.4. Деление спектроскопии по свойствам излучения

- •1.4.1. Предмет и задачи спектроскопии

- •1.4.2. Деление спектроскопии по свойствам электромагнитного излучения

- •1.5. Деление спектроскопии по свойствам атомных систем

- •1.6. Типы уровней атомов и молекул

- •Тема 2: Спектроскопические методы анализа

- •2.1. Классификация типов спектрального анализа.

- •2.2. Деление спектроскопии по методам: некоторые особенности проведения анализа

- •2.3. Деление спектрального анализа по решаемым задачам: некоторые особенности проведения

- •2.3.1. Элементный спектральный анализ

- •2.3.2. Изотопный спектральный анализ.

- •2.3.3. Молекулярный спектральный анализ

- •Абсорбционный анализ по спектрам поглощения

- •Эмиссионный молекулярный спектральный анализ

- •2.3.4. Анализ структурных элементов сложных молекулярных соединений

- •1. Структурный анализ в уф и видимой областях

- •2. Спектральный структурный анализ в ик области

- •3. Структурный анализ по спектрам комбинационного рассеивания

- •2.4. Общие схемы проведения спектрального анализа

- •2 .4.1. Эмиссионный спектральный анализ

- •2.4.2. Абсорбционный спектральный анализ

- •2.5. Основные характеристики и области применения спектрального анализа

- •Часть 2: Атомная спектроскопия. Тема 3. Уровни энергии и спектры атома водорода и водородоподобных ионов.

- •3.1. Квантовые числа одноэлектронного атома и степень вырождения его уровней.

- •3.2. Невырожденные и вырожденные уровни энергии. Вырождение уровней одноэлектронного атома.

- •3.3. Правила отбора для одноэлектронных атомов.

- •3.4. Тонкая структура уровней энергии и спектральных линий.

- •3.5. Зависимость спектров одноэлектронных атомов от заряда и массы ядра.

- •3.6. Характеристика стационарных состояний одноэлектронного атома.

- •Тема 4. Электронные оболочки атомов и периодическая система элементов.

- •4.1. Квантовые числа электронов в сложном атоме и принцип Паули.

- •4.2. Электронные слои и оболочки и их заполнение.

- •4.3. Зависимость энергии электронов от орбитального кв. Числа.

- •4.4. Свойства элементов с заполненными и незаполненными оболочками.

- •4.5. Типы спектров различных элементов.

- •Тема 5: Основы общей систематики сложных спектров.

- •5.1. Сложение орбитальных и спиновых моментов и типы связи.

- •5.2. Общая характеристика нормальной связи.

- •Тема 6: Рентгеновские спектры.

- •6.1 Общая характеристика рентгеновских спектров поглощения и испускания.

- •6.2. Внутренняя конверсия рентгеновского излучения.

- •Тема 7: Явление Зеемана и магнитный резонанс.

- •7.1. Расщепление уровней энергии в магнитном поле.

- •7.2. Общая картина зеемановского расщепления спектральных линий.

- •Тема 8. Явление Штарка.

- •8.1. Общая характеристика явления Штарка.

- •8.2. Явление Штарка для атомов в общем случае.

- •Часть 4. Молекулярный спектральный анализ Тема 9: ик-спектрометрия и уф-спектрофотометрия

- •9.1. Строение молекулы

- •9.2. Молекулярные спектры

- •9.3. Вращательные спектры

- •9.4 Колебательные спектры

- •9.5 Электронные спектры

- •9.6 Аппаратура ик-спектроскопии.

- •2) Кюветное отделение.

- •3) Фотометр

- •4) Монохроматор

- •9.7 Аппаратура уф – спектроскопии

- •4)Кюветное отделение

- •Тема 10. Качественный и количественный молекулярный анализ.

- •D зависит только от числа поглощающих частиц на пути светового пучка и от их свойств.

- •5.1. Качественный молекулярный анализ

- •5.2. Количественный молекулярный анализ

- •3 Эмиссионный спектральный анализ.

3 Эмиссионный спектральный анализ.

Проба, поступающая на спектральный анализ, может быть хорошо усреднена. Пробы порошковых и кусковых материалов отбирают из разных мест, чтобы усреднение было более полным. После измельчения пробу насыпают в виде конуса, который делят на 4 части. Две противоположные части отбрасывают, а оставшиеся смешивают. Проделывая эту операцию несколько раз, уменьшают отобранную пробу до нужного количества.

Методы введения порошков.

При введении порошковых проб их растирают и просеивают через мелкие сита. Оставшиеся при просеивании частицы растирают и присоединяют к остальной пробе.

Порошки легко смешивать с различными добавками; например, с веществом, служащим внутренним стандартом, что расширяет аналитические возможности метода.

Методы введения порошка в источник света разнообразны как по технике выполнения, так и по основным характеристикам.

Наиболее распространен метод испарения пробы из отверстия угольного электрода. Этот метод используется для введения пробы в дуговой разряд.

В дуге графитовые (угольные) электроды вследствие малой теплопроводности сильно разогреваются. Т-ра на пов-ти электродов оказывается дост-ной для испарения практически любых веществ.

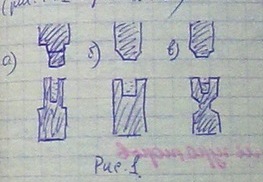

Угольные электроды затачивают с помощью специальных резцов на токарном станке. Форма заточки – на рис.1

Количество анализируемого вещества обычно 30-50 мг.

Электрод с пробой ставят в качестве нижнего электрода. В качестве верхнего берут читсый угольный электрод, заточеный на усеченный конус(выпускает промышленность)

При применении электродов с тонкими стенками (рис 1а) испарение пробы очень равномерное, т.к. разогревается только та часть пробы, которая находится в поверхностном слое. Остальная проба нагревается слабо-тонкие стенки быстро охлаждаются и передача тепла по ним затруднена.

При работе с труднолетучими веществами толщину стенок увеличивают, чтобы они сгорали одновременно с испарением пробы(1б).

Сильный ток углекислого газа, образующегося при сгорании графита, способствует равномерному поступлению пробы и позволяет поддерживать постоянным время пребывания паров в разряде.

Еще один метод- брикетирование пробы совместно с каким-либо металлическим (обычно медным) порошком. Порошки смешивают и брикетируют при давлении 2 т/см2. Брикет закрепляют в металлическом держателе и используют в качестве нижнего электрода.

Методы введения растворов.

Распыление растворов – самый распространенный метод введения вещества в пламя. При работе с электрическими источниками света растворы применяются реже.

В пламя растворы вводят в виде тумана, т.е. мельчайших капелек, взвешенных в газе. Для получения тумана используют различные распылители. В пламени мельчайшие капельки высыхают, а оставшееся вещество испаряется и диссоциирует на атомы.

2)Распыление растворов применяют и для их введения в дуговые и искровые источники света. Но более лучшим методом является применения фульгураторов.(рис 2)

Фульгуратор с раствором используют в качестве нижнего электрода. В фульгураторе раствор поднимается и смачивает электрод. Небольшая непрерывная вибрация фульгуратора при горении разряда также способствует равномерному поступлению раствора.

3)Для введения растворов в искру применяют также полный графический электрод с тонким пористым дном, который служит верхним электродом. Раствор медленно просачивается сквозь дно, и после короткого обыскривания устанавливается равномерное поступление вещества в разряд.

4)Можно вводить в разряд сухой остаток (после выпаривания растворов). Чтобы предотвратить глубокое проникновение раствора в электрод его предварительно обрабатывают раствором полистирола в толуоле, а затем образовавшийся защитный слой частично разрушают с торца каплей серной кислоты. Сухой остаток оказывается прочно закрепленным в поверхностном слое электрода (удобно в дуге переменного тока)

Применение растворов являлся наиболее стабильным методом введения вещества в разряд. Основные недостатки- продолжительность и трудоёмкость операций, связанных с переводом твердых анализируемых проб в раствор. В тех случаях, когда проба поступает на анализ в виде раствора, её анализируют без дополнительной обработки.

Методы введения металлических монолитных проб.

Металлы вводят в источник в виде одного из электродов.

Иногда наблюдается неравномерно распространение отдельных электродов в монолитном образце: верх или низ образца оказывается обогащенным определяемым элементом, тогда в образце срезают слой такой толщины, чтобы обнажить для анализа часть образца со средним содержанием определяемых элементов.

Распределение определяемых элементов в образце проверяют, подставляя для анализа разные по высоте и толщине места среза. Около любой точки проводят несколько анализов и берут средний результат.

Вся подготовка пробы заключается в её заточке на наждачном круге или напильником. Необходимо следить, чтобы поверхность пробы не оказалась загрязненной металлом, оставленным на инструменте предыдущей пробы или самим наждачным кругом. При заточке напильником для любого вида продукции может быть отдельный напильник.

На анализируемом образце затачивают плоскую площадку и используют его в качестве нижнего электрода. Против заточенной площадки устанавливают верхний подставной электрод. Для этого используют стержень из чистого металла, который не определяют в пробе: Cu, Fe, Al, Ni или графит.

При анализе чистых металлов, чтобы избежать попадания в разряд определяемых элементов из подставного электрода, можно в качестве обоих электродов брать анализируемый образец.

При анализе металлов, которые имеют простой спектр, где трудно выбрать линию сравнения, излучения вещества подставного электрода используют иногда в качестве внутреннего стандарта.

Применение монолитных образцов в качестве электродов является основным способом введения вещества в источник света при анализе металлов и сплавов.

Введение газов.

Важной аналитической задачей являлся определение газов кислорода, и водорода в металлах. Надежен метод определения газов непосредственно в металлическом образце с помощью мощного импульсивного разряда в атмосфере углекислого газа или инертных газов. Хорошие результаты дает метод извлечения и возбуждения газов в ходе анализа в атмосфере инертных газов в закрытых камерах. В мощной дуге (ток 20-30 А) происходит плавление образца, который укрепляют на графитовом электроде. Газы из металла поступают в разряд. Температура дуги между угольными электродами в атмосфере инертного газа оказывается достаточной для возбуждения кислорода и азота. Если т-ра недостаточна то сначала сжигают пробу в дуге, а затем в той же камере зажигают дополнительный более жесткий разряд, в котором возбуждаются газы, извлеченные из образца в атмосферу камеры.

КОНЕЦ