- •Часть 1. Тема 1: Основные положения спектроскопии

- •1.1. Основные квантовые законы (постулаты Бора)

- •1.2. Уровни энергии и переходы между ними.

- •1.2.1. Спектр атома водорода

- •1.3. Спектры поглощения, испускания и рассеивания

- •1.3.1. Оптическое возбуждение

- •1.3.2. Комбинационное рассеивание

- •1.3.3. Электрические способы возбуждения

- •1.4. Деление спектроскопии по свойствам излучения

- •1.4.1. Предмет и задачи спектроскопии

- •1.4.2. Деление спектроскопии по свойствам электромагнитного излучения

- •1.5. Деление спектроскопии по свойствам атомных систем

- •1.6. Типы уровней атомов и молекул

- •Тема 2: Спектроскопические методы анализа

- •2.1. Классификация типов спектрального анализа.

- •2.2. Деление спектроскопии по методам: некоторые особенности проведения анализа

- •2.3. Деление спектрального анализа по решаемым задачам: некоторые особенности проведения

- •2.3.1. Элементный спектральный анализ

- •2.3.2. Изотопный спектральный анализ.

- •2.3.3. Молекулярный спектральный анализ

- •Абсорбционный анализ по спектрам поглощения

- •Эмиссионный молекулярный спектральный анализ

- •2.3.4. Анализ структурных элементов сложных молекулярных соединений

- •1. Структурный анализ в уф и видимой областях

- •2. Спектральный структурный анализ в ик области

- •3. Структурный анализ по спектрам комбинационного рассеивания

- •2.4. Общие схемы проведения спектрального анализа

- •2 .4.1. Эмиссионный спектральный анализ

- •2.4.2. Абсорбционный спектральный анализ

- •2.5. Основные характеристики и области применения спектрального анализа

- •Часть 2: Атомная спектроскопия. Тема 3. Уровни энергии и спектры атома водорода и водородоподобных ионов.

- •3.1. Квантовые числа одноэлектронного атома и степень вырождения его уровней.

- •3.2. Невырожденные и вырожденные уровни энергии. Вырождение уровней одноэлектронного атома.

- •3.3. Правила отбора для одноэлектронных атомов.

- •3.4. Тонкая структура уровней энергии и спектральных линий.

- •3.5. Зависимость спектров одноэлектронных атомов от заряда и массы ядра.

- •3.6. Характеристика стационарных состояний одноэлектронного атома.

- •Тема 4. Электронные оболочки атомов и периодическая система элементов.

- •4.1. Квантовые числа электронов в сложном атоме и принцип Паули.

- •4.2. Электронные слои и оболочки и их заполнение.

- •4.3. Зависимость энергии электронов от орбитального кв. Числа.

- •4.4. Свойства элементов с заполненными и незаполненными оболочками.

- •4.5. Типы спектров различных элементов.

- •Тема 5: Основы общей систематики сложных спектров.

- •5.1. Сложение орбитальных и спиновых моментов и типы связи.

- •5.2. Общая характеристика нормальной связи.

- •Тема 6: Рентгеновские спектры.

- •6.1 Общая характеристика рентгеновских спектров поглощения и испускания.

- •6.2. Внутренняя конверсия рентгеновского излучения.

- •Тема 7: Явление Зеемана и магнитный резонанс.

- •7.1. Расщепление уровней энергии в магнитном поле.

- •7.2. Общая картина зеемановского расщепления спектральных линий.

- •Тема 8. Явление Штарка.

- •8.1. Общая характеристика явления Штарка.

- •8.2. Явление Штарка для атомов в общем случае.

- •Часть 4. Молекулярный спектральный анализ Тема 9: ик-спектрометрия и уф-спектрофотометрия

- •9.1. Строение молекулы

- •9.2. Молекулярные спектры

- •9.3. Вращательные спектры

- •9.4 Колебательные спектры

- •9.5 Электронные спектры

- •9.6 Аппаратура ик-спектроскопии.

- •2) Кюветное отделение.

- •3) Фотометр

- •4) Монохроматор

- •9.7 Аппаратура уф – спектроскопии

- •4)Кюветное отделение

- •Тема 10. Качественный и количественный молекулярный анализ.

- •D зависит только от числа поглощающих частиц на пути светового пучка и от их свойств.

- •5.1. Качественный молекулярный анализ

- •5.2. Количественный молекулярный анализ

- •3 Эмиссионный спектральный анализ.

5.2. Общая характеристика нормальной связи.

Рассмотрим случай двух электронов. Для них:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

т.к.

.

т.к.

![]() ,

то S=0,

1.

,

то S=0,

1.

S=1 - параллельная ориентация спинов,

S=0 - антипараллельная.

Число возможных ориентаций вектора S по отношению к другому вектору или внешнему полю 2S+1. Это число

χ![]() -

мультиплетность.

-

мультиплетность.

При S=0 имеем χ=1, и соответствующие уровни называются синглетными, или одиночными.

При S=1, χ=3, и уровни называются триплетными.

Конфигурация

SS означает:

![]() и

и

![]()

Конфигурация

dp:

![]() и

и

![]() и т.д.

и т.д.

Совокупность

уровней с заданными L и S называется

мультиплетным термом.

("терм" - это также название для

обозначения абсолютной величины энергии

в

![]() ,

отсчитываемой от границы ионизации).

,

отсчитываемой от границы ионизации).

Для конфигураций pp, dp и fp имеем триады термов SPD, PDF и DFG,

для конфигураций dd и fd - пентады термов PDFGH и PDFGH.

для ff - гептада термов SPDFGHI.

Расположение мультиплетных термов определяется следующими правилами:

1. Положение термов определяется прежде всего значением S, т.е. мультиплетностью χ=2S+1. Термы лежат для данной конфигурации тем глубже, чем больше S, т.е. чем больше мультиплетность.

2. Положение термов зависит при заданном S от L. термы с большими L лежат глубже, чем термы с меньшими L.

Т.е. для электронной конфигурации триплетные термы лежат глубже синглетных, а из триплетных термов глубже лежат уровни с наибольшими L.

Например, для конфигурации 2p4p углерода порядок термов, начиная с самых глубоких, таков:

3D, 1P, 3S, 3P, 1D, 1S.

Если конфигурации более двух электронов, то, для

S=![]() (3 электрона,

(3 электрона,

![]() )

χ =2S+1=2 — дублеты,

)

χ =2S+1=2 — дублеты,

S=![]() (

(![]() )χ

=2S+1=4

— квартеты.

)χ

=2S+1=4

— квартеты.

Тема 6: Рентгеновские спектры.

6.1 Общая характеристика рентгеновских спектров поглощения и испускания.

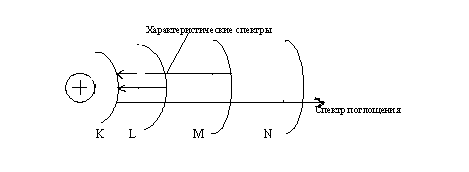

Рентгеновские спектры возникают при возбуждении электронов внутренних оболочек атома. Их отличие от оптических спектров определяется тем, что эти оболочки полностью заполнены, и поэтому переход электронов из одной оболочки в другую невозможен, пока в ней не появится свободное место.

Определение: Рентгеновский спектр поглощения соответствует переходу электрона из внутренней оболочки на непрерывные уровни, примыкающие к границе ионизации.

Таким образом, при поглощении фотона атом ионизируется. Т.к. на внутренних оболочках электрон связан очень прочно, энергия фотона должна быть очень большой, в отличие от энергии, необходимой для ионизации, напр., атома водорода (которая ~ 13,6 eV). Для ионизации атомов тяжелых элементов за счет вырывания электрона из оболочки 1S требуется энергия ~ 105 eV.

Определение: Дискретные рентгеновские спектры испускания (т.н. характеристические спектры) возникают при переходе электрона из более внешней оболочки на свободное место в более внутренней оболочке.

В рентгеновской спектроскопии принято слои с n=1, 2, 3, 4, 5, 6... обозначать буквами K, L, M, N, O, P ...

Совокупность линий, возникающих при переходах электрона на данный слой, образуют серии: K-серию — переход на n=1

L-серию — переход на n=2 и т.д.

Любая серия, за исключением К-серии, состоит из подсерий:

L-серия из подсерий:

LI - переход на 2S

LII и LIII - переход на дублетный уровень 2p: 2p1/2 и 2p1/2

М-серия из подсерий: MI — на 3S

MII

}на 3P1/2 и 3P3/2

MIII

MIV

}на 3D3/2 и 3D5/2

MV

Линии данных подсерий из-за уменьшения расстояния уровней M, N, О... сходятся к соответствующему краю - границе серии, соответствующей ионизированному состоянию.

Отдельные

линии

серии принято обозначать греческими

буквами

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() с индексами.

В частности, первые две линии К-серии

(переходы K

- L) обозначаются

с индексами.

В частности, первые две линии К-серии

(переходы K

- L) обозначаются

![]() и

и

![]() (т.к. существуют дублеты уровня 2p) и т.д.

(т.к. существуют дублеты уровня 2p) и т.д.

Самой важной особенностью рентгеновских спектров, связанной со свойствами внутренних оболочек, является монотонное изменение частот переходов и длин волн аналогичных линий испускания при изменении порядкового номера Z. Для аналогичных линий с увеличением Z частоты постепенно увеличиваются, а длины волн уменьшаются. Если для легких электронов характеристический спектр лежит в области мягких рентгеновских лучей, то для тяжелых элементов К-серия лежит в области очень жестких рентгеновских лучей.

Линии определенной серии могут появляться, когда заполняется слой, из которого электрон переходит в более внутренний слой. Поэтому сперва, при заполнении L-слоя (n=2) появляется К-серия, затем, при заполнении М-слоя (n=3), появляется L-серия и т.д.