- •1.Общие понятия дисциплины. Классификация роботов-манипуляторов

- •2. Механическая система пр и манипулятора как объекта управления. Особенности динамики

- •3. Динамика одномассовой и двухмассовой систем

- •4. Динамика трехмассовой системы

- •5. Динамика манипуляционных систем в условиях вибрации

- •6.Силы, действующие в жидкости. Механические характеристики жидкостей

- •7. Основные свойства капельных жидкостей

- •8. Гидростатическое давление и его свойства.

- •9. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля

- •10. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости

- •11. Пьезометрическая высота. Вакуум.

- •12. Кинематика и динамика жидкости. Основные понятия.

- •13. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной несжимаемой жидкости

- •14. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости

- •15. Гидравлические потери.

- •16. Режимы течения жидкости в трубах.

- •17 Кавитация

- •18. Прямой гидравлический удар.

- •19.Особенности непрямого и неполного гидравлического удара

- •2 0.Гидравлический расчёт трубопроводов.

- •21. Соединение простых трубопроводов

- •22.Трубопроводы с насосной подачей жидкости

- •23.Классификация гидравлических машин. Основные понятия.

- •24. Центробежный насос. Характеристики

- •25. Осевой насос. Характеристики

- •26. Баланс мощностей в лопастном насосе

- •27.Насосная установка и её характеристики. Неустойчивая работа насосной установки.

- •28. Регулирование режимов работы насосных установок.

- •Регулирование изменением угловой скорости вала насоса

- •Регулирование перепуском

- •Регулирование путём изменения угла поворота лопастей (для осевых)

- •Последовательное включение насосов

- •Параллельное включение насосов

- •29. Клапанный поршневой насос.

- •30. Роторные гидромашины. Классификация. Характеристики.

- •31.Радиально-поршневые машины

- •32. Аксиально-поршневые машины

- •33. Пластинчатые машины.

- •34. Шестеренные насосы.

- •35. Винтовые машины

- •36. Гидродвигатели поступательного действия

- •37. Гидродвигатели поворотного действия

- •38. Газы и их свойства. Термодинамические процессы.

- •39. Компрессоры. Основные характеристики. Компрессорная установка

- •40. Теоретическое и действительное сжатие в компрессоре. Многоступенчатое сжатие.

- •41. Пневмодвигатели. Классификация. Характеристики

- •42. Гидроприводы с дроссельным регулированием

- •4 3. Гидроприводы с объемным регулирование.

- •44. Сравнение способов регулирования гидропривода.

- •45. Гидропривод. Классификация гидроприводов. Элементы гидроприводов.

- •46. Системы управления промышленными роботами и манипуляторами

- •47. Следящие системы двустороннего действия

- •48. Пневмопривод. Элементы пневмопривода

- •1. Общие понятия дисциплины. Классификация роботов-манипуляторов

38. Газы и их свойства. Термодинамические процессы.

Как правило в качестве рабочего газа используют атмосферный воздух.

Состояние газа определяют следующими параметрами:

1)

удельный объем

2)

удельный вес

В качестве давления рассматривается абсолютное давление(pаб=pизб+pатм). В качестве температуры рассматривается абсолютная температура Т=t+273[К].

Характеристики газа

1)

Сжимаемость, характеризует изменение

объема газа при изменении давления.

2)

Модуль упругости газа (Е)

,

[Па]

,

[Па]

3)

Коэффициент теплового расширения,

характеризует изменение объема, при

изменении его температуры.

4) Удельная теплоемкость газа – это отношение количества теплоты, поглощенной единицей объема, к соответствующему изменению температуры. Различают Удельную теплоемкость при постоянстве давления или при постоянстве температуры.

5) Вязкость газа. Она зависит от температуры и давления. С уменьшением температуры вязкость увеличивается. При малых давления вязкость от давления не зависит. При больших давлениях вязкость увеличивается с ростом давления.

Уравнение состояния газа

p

– абсолютное давление в газе,

- удельный объем газа, Т – абсолютная

температура, m

– масса газа,

- молярная масса газа, R

– газовая постоянная.

- молярная масса газа, R

– газовая постоянная.

Изменение параметров газа, при переходе из одного состояния в другое называется термодинамическим процессом.

Изохорный процесс

Допустим

имеем емкость с газом постоянного

объема. Изначально он имеет параметры

p1,

,

T1.

После нагревания данного объема получаем

p2,

,

T1.

После нагревания данного объема получаем

p2,

,

T2.

,

T2.

,

то

,

то

,

т.е. при изохорном процессе давление

пропорционально температуре.

,

т.е. при изохорном процессе давление

пропорционально температуре.

Изобарный процесс.

до

p1,

,

T1,

после p2,

,

T2

,

,

Изотермический процесс.

Если

данный объем с одной стороны нагревать,

а с другой стороны изменять объем, т. о.

чтобы все подведенное тепло преобразовалось

в работу по расширению газа, то его

температура останется постоянным

, т.е. при

изотермическом процессе давление в

газе обратно пропорционально объему.

, т.е. при

изотермическом процессе давление в

газе обратно пропорционально объему.

Адиабатический процесс.

Для работы пневмоприводов характерна быстротечность переходных процессов. Поэтому для упрощения переходных процессов в пневмоприводе теплообменом между газом и средой пренебрегают.

Термодинамический процесс протекающий без теплообмена с окружающей средой называется адиабатным.

Уравнения

адиабатного процесса можно записать в

виде

к

– показатель адиабаты

39. Компрессоры. Основные характеристики. Компрессорная установка

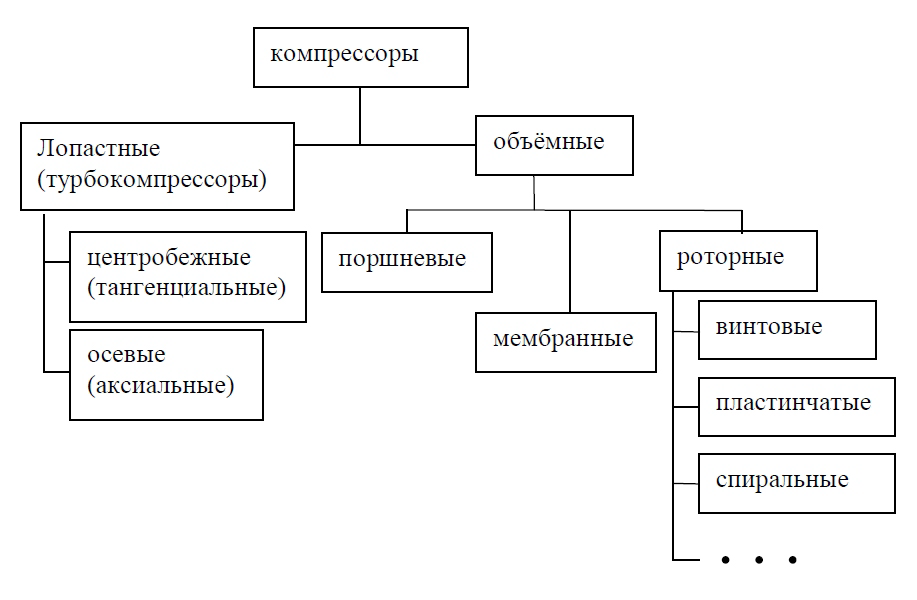

Компрессор представляет собой машину, предназначенную для преобразования механической энергии в энергию сжатого газа. Так же, как и насосы, компрессоры по принципу действия можно подразделить следующим образом (рис. 5.4).

Конструкции машин, представленных в классификации (рис. 5.4), аналогичны соответствующим насосам с некоторыми особенностями. В зависимости от рабочего давления обычно компрессоры подразделяют так:

компрессоры низкого давления pн < 1 МПа;

компрессоры среднего давления 1 МПа < pн < 10 МПа;

компрессоры высокого давления 10 МПа < pн < 100 МПа;

компрессоры сверхвысокого давления pн > 100 МПа.

Р![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

ис.

5.4. Классификация компрессоров

ис.

5.4. Классификация компрессоров

Как правило, турбокомпрессоры применяются для получения низких давлений (до 1 МПа) при достаточно большой требуемой производительности. Если же требуется получить средние, большие и сверхбольшие давления – применяют компрессоры объёмного действия.

Производительность поршневого компрессора

Производительностью компрессора называется количество газа, подаваемое им в единицу времени. Теоретическая (идеальная) производительность определяется выражением:

![]()

где Vh – объём, описываемый поршнем; Sп – площадь поршня;l – длина хода поршня;n – частота вращения вала компрессора.

Реальная производительность будет отличаться от идеальной в силу ряда причин. Выражается это в том, что действительный объём, засасываемый компрессором, отличается от теоретического. Отношение действительного объёма к объёму, описываемому поршнем, называется коэффициентом заполнения компрессора:

Обычно k определяется как: k=kо+(0,04÷0,05).

где kо– объёмный коэффициент компрессора.

Таким образом, действительная производительность компрессора:Q=Sп l n k ,

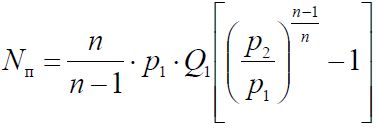

Мощность поршневого компрессора

Процесс

сжатия в общем случае имеет политропный

характер. Мощность политропного сжатия

определяется по формуле: где

n

– показатель политропы; p1

и

p2

–

начальное

и конечное абсолютные давления; Q1

–

производительность

компрессора,

приведенная

ко входу.

где

n

– показатель политропы; p1

и

p2

–

начальное

и конечное абсолютные давления; Q1

–

производительность

компрессора,

приведенная

ко входу.

Мощность на валу компрессора равна: Nв=Nп/ηмех

КПД компрессора (ηмех=0,8-0,9).

В частности, для компрессора однократного действия графики производительности и момента нагрузки на валу будут иметь вид (рис. 5.9 а)

Р ис.

5.9. Характеристики поршневых компрессоров

ис.

5.9. Характеристики поршневых компрессоров

На рис. 5.9 б приведены зависимости давления от производительности для поршневых компрессоров.

Ч аще

всего компрессоры работают в составе

так называемой компрессорной

установки.

В

неё кроме компрессора входят:

пневмоаккумулятор

(ресивер), блок подготовки воздуха

(фильтр), холодильник, привод компрессора.

Рассмотрим работу компрессорной

аще

всего компрессоры работают в составе

так называемой компрессорной

установки.

В

неё кроме компрессора входят:

пневмоаккумулятор

(ресивер), блок подготовки воздуха

(фильтр), холодильник, привод компрессора.

Рассмотрим работу компрессорной

установки с поршневым компрессором как наиболее распространённую систему преобразования энергии газа (воздуха). Схема компрессорной установки приведена на рис. 5.5.

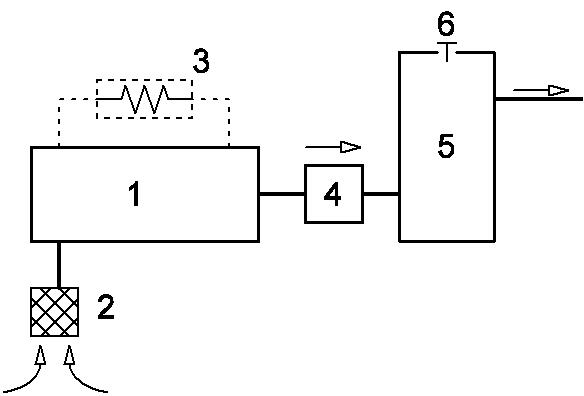

Основным элементом установки является компрессор 1, который получает воздух из атмосферы через фильтр 2. Задача фильтра – устранение твёрдых примесей и водяных паров, содержащихся в атмосферном воздухе. Если применяется многоступенчатое сжатие, между ступенями устанавливается холодильник 3 для улучшения механических характеристик газа. Компрессор имеет собственную систему охлаждения (воздушную или водяную). На выходе из компрессора обычно устанавливается маслоуловитель 4, назначением которого является удаление остатков смазочных материалов компрессора, которые попадают в воздух после сжатия. Одним из важнейших элементов компрессорной установки является пневмоаккумулятор (или ресивер) 5 – большая закрытая ёмкость, стенки которой рассчитаны на высокое давление. Основными задачами ресивера являются:

устранение пульсаций газа, поступающего от компрессора;

накопление в себе сжатого газа для обеспечения работоспособности пневмосистемы при отключении компрессора.