- •5. Методы оптимизации систем регулирования режима тп

- •5.1. Типовые законы регулирования для управления многомерными объектами с перекрестными связями.

- •5.2. Настройка параметров типовых законов регулирования с использованием динамической модели объекта управления

- •II. Адаптивное управление

- •6. Основные подходы к управлению в условиях неопределенности

- •7. Идентификация статических моделей объектов управления

- •7.1. Общая схема постановки и решения задач статической идентификации

- •7.2. Расчет параметров модели по методу наименьших квадратов (мнк)

- •7.3. Рекуррентная форма мнк

- •7.4. Экспериментально-статистические модели квазистационарных тп

- •7.5. Оптимальный одношаговый алгоритм оценивания параметров

- •7.6. Особенности построения моделей тп в промышленных условиях

- •8. Идентификация динамических объектов управления

- •8.1. Модели динамических систем и задачи их идентификации

- •8.2. Идентификация динамических объектов по реакциям на типовые воздействия

- •8.3. Идентификация динамических объектов с применением имитационного моделирования и настраиваемых моделей

- •8.4. Идентификация многомерных динамических объектов

- •8.5. Структура адаптивной системы управления тп

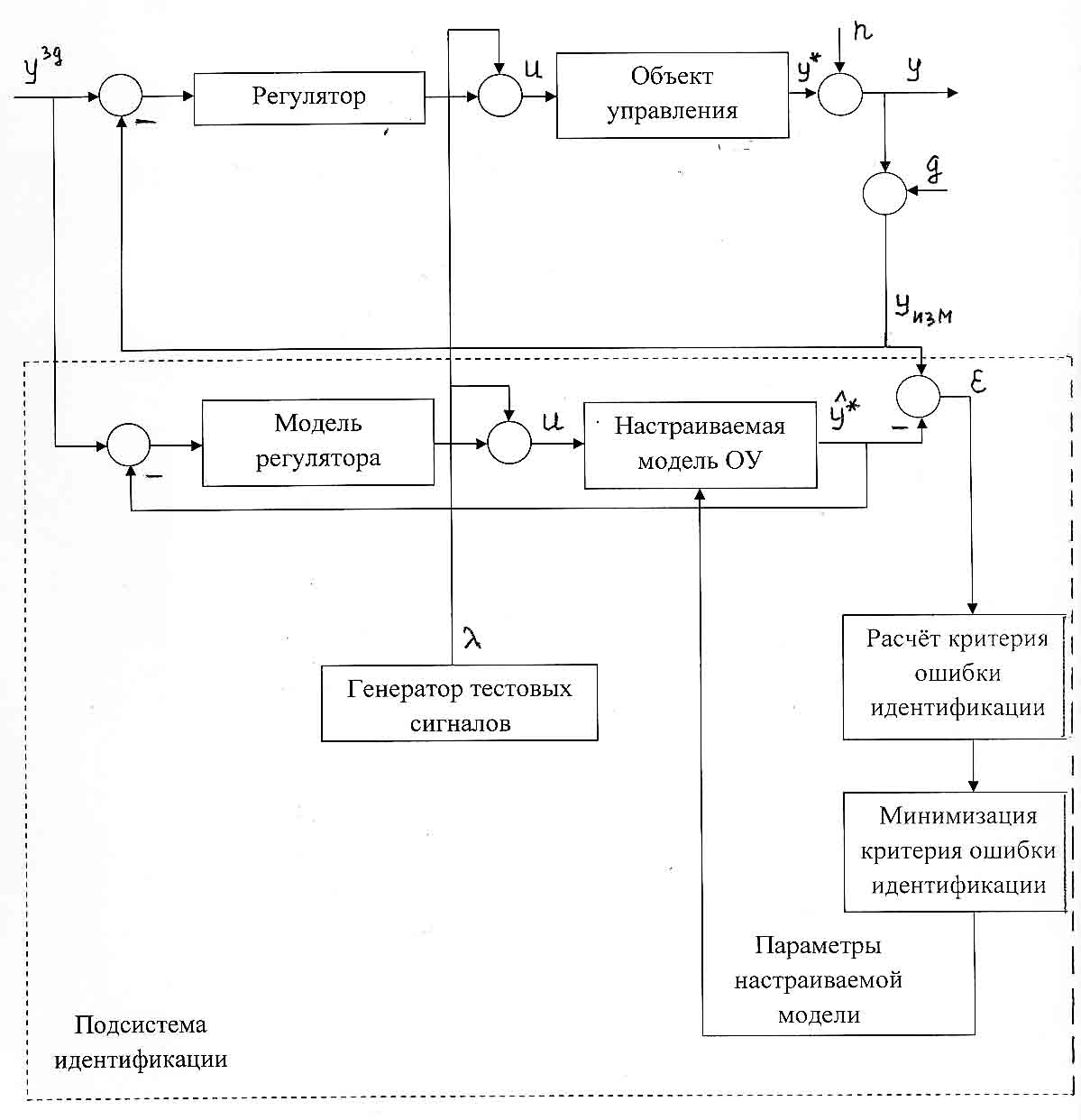

8.3. Идентификация динамических объектов с применением имитационного моделирования и настраиваемых моделей

Рассмотренные в предыдущем разделе принципиальные недостатки методов «пассивной» идентификации диктует необходимость возврата к рассмотрению идей «активной » идентификации с подачей специальных тестовых сигналов по каналу управления (см. раздел 8.2).

Напомним, что «классические» схемы такой идентификации были разработаны в период развития теории автоматического управления, т.е. в первой половине 20-го века. Они не были рассчитаны на активное использование вычислительной техники и предусматривали проведение идентификационных экспериментов по «разомкнутой» схеме, т.е. в отсутствие управления с обратной связью. Необходимость нанесения сильных воздействий (для преодоления случайных факторов) в сочетании с отсутствием стабилизирующего управления ТП могут серьёзно снижать показатели продукции, что крайне нежелательно в современных условиях многотоннажного производства.

По-видимому,

позитивная перспектива состоит в

разработке и внедрении методов

«полуактивной» идентификации, сочетающих

подачу тестовых сигналов с работой

замкнутой системы управления. В свою

очередь, среди методов данного направления

наиболее перспективными представляются

те, которые активно используют широкие

возможности современной вычислительной

техники в части имитационного компьютерного

моделирования и численной оптимизации.

Рассмотрим один из подобных подходов,

фактически, представляющий собой

модификацию изложенного в конце раздела

8.2 метода «настраиваемой модели». Схема

метода приведена на рис. 8.6. Отличие от

схемы «разомкнутого» метода с настраиваемой

моделью, показанной на рис. 8.5, заключается

в том, что в период идентификации объект

управляется регулятором, назначение

которого в поддержании выходной

переменной

на заданном уровне ![]() .

При этом в подсистеме идентификации

работает модель не разомкнутой, а

замкнутой системы управления, содержащая

модели как объекта, так и регулятора.

.

При этом в подсистеме идентификации

работает модель не разомкнутой, а

замкнутой системы управления, содержащая

модели как объекта, так и регулятора.

Главное

преимущество «замкнутого» метода

состоит в том, что идентификация не

прерывает процесс стабилизации режима

ТП в окрестности задания

,

хотя и вносит в него дополнительные

возмущения за счёт подачи тестовых

сигналов ![]() .

Благодаря этому циклы идентификации

могут быть удлинены, за счёт чего

достижение той же требуемой точности

идентификации может потребовать меньших

по амплитуде «раскачивающих» воздействий

.

.

Благодаря этому циклы идентификации

могут быть удлинены, за счёт чего

достижение той же требуемой точности

идентификации может потребовать меньших

по амплитуде «раскачивающих» воздействий

.

Рис. 8.6

Для

того, чтобы регулятор, для которого

является возмущающим воздействием, не

«давил» отклик объекта на «раскачивающий»

тестовой сигнал, настройки регулятора

в период идентификации должны быть

достаточно «слабыми». Вместе с тем и в

период идентификации регулятор должен

«справляться» с возмущениями ![]() ,

для чего его настройки должны быть

достаточно «сильными». Определение

«компромиссных» настроек регулятора,

равно как и выбор оптимального уровня

и типа тестового сигнала

,

а также рациональной длительности

идентификационного цикла

представляет собой достаточно сложную

перспективную проблему.

,

для чего его настройки должны быть

достаточно «сильными». Определение

«компромиссных» настроек регулятора,

равно как и выбор оптимального уровня

и типа тестового сигнала

,

а также рациональной длительности

идентификационного цикла

представляет собой достаточно сложную

перспективную проблему.