- •Раздел I введение в землеустройство

- •Глава 1

- •2. Земля как природный ресурс

- •4. Элементы организации территории

- •Глава 3 земельные ресурсы и их использование

- •Глава 4 возникновение и развитие землеустройства

- •1. Объективные причины возникновения

- •Глава 5 понятие землеустройства

- •2. Теории землеустройства

- •4. Определение землеустройства

- •Глава 6

- •10. Землеустройство и религия

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 8 писцовые межевания (1550—1684 гг.)

- •1. Возникновение государственной

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 9

- •Глава 10

- •3. Специальное межевание

- •Глава 11 землеустройство во второй половине XIX в.

- •1. Землеустроительные работы в ходе реформы 1861 г.

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 12

- •1. Организация землеустройства

- •Глава 14

- •Глава 15

- •Глава 16

- •Раздел III научные основы землеустройства

- •Глава 17 закономерности развития землеустройства

- •2. Соответствие содержания, видов и форм

- •5. Соответствие содержания и методов

- •Глава 18 концепция современного землеустройства

- •3. Принципы землеустройства

- •Глава 19

- •4. Участковое землеустройство

- •5. Объекты землеустройства

- •Глава 20

- •2.Землеустройство в городах и других поселениях

- •3.Землеустройство в районах крайнего севера

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 21

- •1. Свойства земли, учитываемые при землеустройстве

- •2. Пространство и рельеф

- •Глава 22

- •1.Экономические условия

- •2. Социальные условия

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 23

- •3. Землеустроительный процесс

- •7. Участники землеустройства

- •8. Организация землеустройства

- •10. Государственный контроль за землеустройством

- •11. Задачи землеустройства

- •Глава 24

- •3. Схемы землеустройства административных районов, других муниципальных и административно-территориальных образований

- •Глава 25 землеустроительное образование в россии

- •1. Зарождение землеустроительного образования

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 26

- •4. Землеустроительные школы

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 27

- •1. Межгосударственные и российские организации

- •2. Международные и российские

- •3. Институт частных землемеров

- •Глава 28 землеустройство за рубежом

- •Раздел IV

- •Глава 29

- •4. Предмет землеустроительного проектирования

- •5. Методы землеустроительного проектирования

- •Глава 30

- •1. Стадии проектирования

- •2. Классификация проектов землеустройства

- •4. Организация проектирования

2. Теории землеустройства

С момента появления понятия «землеустройство», включающего не только межевание и землемерие, но и вообще все работы по наведению порядка на земле и организации территории, ученые, изучающие эту отрасль знания, столкнулись с необходимостью более точно определить его. Следовало учесть многообразные его аспекты (политические, правовые, технические, экономические, природоохранные, а также связанные с перераспределением земель, размещением на территории отраслей производства, производственной и социальной инфраструктуры, совершенствованием расселения), что привело к появлению сначала различных толкований, а затем и теорий землеустройства.

Особенно острые споры о роли и содержании землеустройства разгорались в периоды крупных земельных преобразований: Столыпинской земельной реформы (1906—1914), национализации земли и военного коммунизма (1917—1921), коллективизации сельского хозяйства (1928—1932), освоения целинных и залежных земель (1954—1965), земельной реформы в новой России (1991 — 2000). Не утихают эти дискуссии и сейчас.

В ряде случаев борьба мнений, осложненная политическим противоборством, завершалась уничтожением целых научных школ. Так, деятельность профессоров Московского межевого института (ММИ) и специалистов землеустроительного производства О. А. Хауке, М. М. Шульгина, Н. В. Гендзехадзе, Н. П. Руди-на, направленная на защиту частного сектора и доказательство «примата кооперации над колхозным движением», закончилась привлечением их в 1931г. к следствию по делу так называемой Трудовой крестьянской партии. Обвиненные в «склонении экономической политики Советской власти на сторону наиболее полной защиты кулацких хозяйств» и «насаждений хуторских тенденций в землеустройстве», они были репрессированы (см.: Обвинительное заключение по делу Центрального комитета контрреволюционной вредительской организации «Трудовая крестьянская партия». — Центральный архив ФСБ. Дело N° Р-3348, т. 2). В 1987 и 1989 гг. эти ученые были реабилитированы.

С критикой их деятельности тогда выступил профессор И. Д. Шулейкин, опубликовавший научную работу «О землеустройстве. Буржуазно-вредительские теории в землеустройстве» (М.: ВАСХНИЛ, НИИОТ, 1933). Однако и он в 1938 г. был осужден и расстрелян. Его реабилитировали только в 1956 г. (Определение

97

Военной коллегии Верховного Суда СССР от 27.10.1956 г. — Центральный архив ФСБ. Дело № Р-10479 ФСБ).

Определение понятия и содержания землеустройства важно не только с научной, но и с практической точки зрения. Например, в то время когда в России превалировало юридическое, административно-правовое понимание землеустройства (вторая половина

XIX в.), руководство землеустроительными работами осуществля ло Министерство юстиции; когда отчетливо прослеживалась по литическая сторона землеустроительных преобразований (начало

XX в.) — Министерство внутренних дел; когда землеустройство связывалось прежде всего с организационно-хозяйственными ра ботами — Министерство сельского хозяйства (Народный комисса риат земледелия) и т. д.

Впрочем, и сейчас в связи с различным научным и практическим пониманием роли и задач землеустройства управление земельными ресурсами в разных странах сосредоточено в различных министерствах и ведомствах. Например, в Швейцарии вопросами землеустройства и земельного кадастра на государственном уровне занимается Федеральный департамент обороны, безопасности и спорта (геополитическое значение землеустройства); в Испании — Министерство финансов (экономическое значение землеустройства и кадастра); в Великобритании — Государственная топографическая служба (техническое значение землеустройства); в Монголии — Министерство природных ресурсов (природоохранное значение землеустройства); во Франции — Министерство обустройства и освоения территории, аналогичное Министерству земельной политики, строительства и коммунального хозяйства, существовавшему когда-то в России.

В ряде стран (Швеция, Финляндия, Китай) землеустройство сосредоточено в самостоятельных министерствах и ведомствах. Так, в Швеции существует Национальная земельная служба, которая координирует и решает все вопросы, связанные с регулированием землепользования и землеустройством.

В связи с тем что корни землеустройства в России лежали в межевании земель, имеющем прежде всего юридический характер и правовое содержание, первой в нашей стране сформировалась административно-правовая теория землеустройства.

Сторонники этой теории (профессора Б. С. Мартынов, О. А. Хауке, Н. П. Рудин), появившейся и оформившейся в период с 1910 по 1927 г., считали, что землеустройство —- это деятельность государства, направленная на преобразование земельных прав землевладельцев и землепользователей; следовательно, оно только регулирует земельные отношения и не затрагивает экономику.

Так, профессор О. А. Хауке в 1910 г. писал, что «под землеустройством понимают операции, направленные на изменение существующих земельных отношений, на изменение существующих форм землеобладания...» (Хауке О. А. Русское землеустроительное

98

законодательство. — М., 1910, вып. 1. —С. 1). В 1914 г. он определяет землеустройство «как ту отрасль деятельности государства в области внутреннего управления, которая имеет целью направление развития земельного строя в интересах общего блага» (Ха-уке О. А. Очерки землеустроительного права. Вып. 1. Понятие о землеустройстве, его задачи и основные черты. — М., 1914.— С. 14).

О. А. Хауке не усматривал в землеустройстве какую-либо организационно-территориальную роль, особенно в сельском хозяйстве. В 1927 г., когда в стране еще превалировало мелкое крестьянское хозяйство и было не так уж много крупных сельскохозяйственных предприятий с севооборотами и хорошо развитой дорожной сетью, практически отсутствовали тракторы и другая сельскохозяйственная техника, он писал: «Нельзя не видеть коренного различия между землеустройством и агрономическим переустройством хозяйства. Первое, затрагивая земельные отношения, всегда имеет правовое содержание, всегда имеет обязательный характер. Если в результате землеустройства изменены, например, границы хозяйства, то хозяйство обязано в эти границы войти... Напротив, агрономический план проводится внутри хозяйства, никаких земельных отношений не затрагивает. Заставить проводить его в жизнь можно только в порядке административного надзора и давления. Проводить это весьма мудрено» (Хауке О. А. Понятие землеустройства. -- Вестник землеустройства и переселения. - М., 1927. - № 1. _ С. 34).

Примерно те же мысли высказывал профессор Б. С. Мартынов. Он считал, что «землеустройство есть основанная на установленных в законе началах деятельность государственной власти, направленная на преобразование существующих земельных прав отдельных владельцев с целью создания самостоятельных поземельных владений», и далее: «землеустройство устанавливается для того, чтобы быть осуществленным и, исчерпав этим свое содержание, прекращает дальнейшее существование. Землеустройство является действием неповторяемым» (Мартынов Б. С. Понятие землеустройства. — Л., 1917. — С. 286).

Оценивая данные определения, можно считать их правильными в той части, в которой землеустройство носит государственный и правовой характер, которая организуется и реализуется государством посредством законодательной деятельности, определения землеустроительных норм и правил, содержания землеустроительного процесса. Вместе с тем хозяйственное, экономическое существо землеустроительных действий, проявляющееся в организации территории, в данных определениях не раскрывается, оно заменяется «нормой» закона, правилами действия и поведения, оставляя вне поля зрения объективные экономические законы. Если следовать таким определениям, землеустройство потеряет свое социальное и экономическое содержание и будет сведено к меже-

99

вым работам по формированию земельных участков и установлению их границ как объектов права собственности, аренды и т. п. Землеустроительные действия будут лишь поддерживать земельный оборот: разделение земель при передаче по наследству, операции по купле-продаже, залоге, аренде земель, предоставлению земельных участков для общественных нужд с изменением целевого назначения земель. Все эти операции — только малая часть межхозяйственного землеустройства.

Известно, что отдельные землевладения и землепользования нельзя рассматривать обособленно. Они граничат с другими земельными участками, имеют общие дороги, часто связаны природоохранными и мелиоративными объектами. Поэтому любое перераспределение земель затрагивает экономические интересы нескольких собственников и пользователей земельными участками. Да и внутри каждого участка только полный комплекс землеустроительных действий (оптимизация состава угодий, установление эффективного режима их использования, правильное размещение дорог, планировка селений и др.) позволит получить необходимый социальный и экономический эффект. Поэтому нельзя сводить землеустройство только к операциям или деятельности, направленной на преобразование существующих земельных прав и земельных отношений; это лишь одна его сторона.

Кроме того, ни в коем случае нельзя считать, что осуществленное землеустройство, исчерпав свое содержание при наделении землевладельцев и землепользователей правами на земельные участки, прекращает свое существование (как говорил профессор Б. С. Мартынов). Землеустройство, безусловно, является действием неповторимым, так как нет двух абсолютно одинаковых земельных участков или их владельцев. Но эти участки сами находятся в движении: изменяется характер землепользования, могут смениться землевладелец и землепользователь, что потребует нового землеустройства.

Поэтому землеустройство представляет собой систему мероприятий по регулированию землепользования, осуществляемую постоянно.

Позже, в период сплошной коллективизации «правовая концепция и вывод о ненужности землеустройства» были положены руководителем «Трактороцентра» агрономом А. А. Маркевичем в основу со теории о ликвидации землеустройства.

В своей книге «Межселенные машинно-тракторные станции» (М.: Новая деревня, 1930) он писал: «При обобществлении сельского хозяйства с помощью сети машинно-тракторных станций проблема землеустройства (внутриселенного) находит свое радикальное, вернее — революционное разрешение. Раз все село путем полного обезличения своей земельной площади перешло на единое крупное полеводство, всякая потребность во внутриселенном землеустройстве навсегда отпадает» (с. 217). В другом месте эта

100

мысль выражена еще категоричнее: «С организацией машинно-тракторных станций навсегда исчезает сама проблема землеустройства со всеми ее специфическими неразрешимыми трудностями, пагубно отражающимися сейчас на развитии производительных сил в сельском хозяйстве» (с. 219) (цит. по кн: Шулейкин И. Д. О землеустройстве. Буржуазно-вредительские теории в землеустройстве. - М.: ВАСХНИЛ НИИОТ, 1933.-С. 11).

Маркевич пытался доказать, что землеустройство присуще лишь эпохе единоличных крестьянских хозяйств, когда оно необходимо для правового, социально-технического регулирования земельных отношений, для перераспределения индивидуальных земельных участков. В условиях же крупных социалистических хозяйств землеустройство якобы становится ненужным и должно быть ликвидировано. Внутрихозяйственная организация территории колхозов и совхозов, по его мнению, не является землеустройством, потому что здесь не вносится никаких изменений в права отдельных землепользователей.

Сторонники этой теории заявляли, что землеустройство не нужно, потому что «трактор сам по себе устроит землю без всякой помощи». Поэтому землеустройство надо прекратить финансировать, а все денежные средства направить на создание МТС.

В конце 20-х годов эта доктрина, по данным академика ВАСХНИЛ С. А. Удачина, принесла огромный вред землеустройству и земельным преобразованиям в стране. Она дезориентировала земельные органы, посеяла неуверенность у землеустроительных кадров в завтрашнем дне, дезорганизовала работу ряда территориальных землеустроительных органов, привела к «разгрому» землеустроительного образования (Удачин С. А. Критика буржуазных «теорий» о землеустройстве// Землеустроительное проектирование/ Под ред. С. А. Удачина. — Изд. 2-е. — М.: Гос. Изд-во с.-х. лит-ры, 1951.-С. 53).

Из состава землеустроительной службы в это время ушли 4 тыс. человек (примерно 40 %), были закрыты землеустроительные вузы в Белоруссии, Воронеже, Омске, десятки землеустроительных техникумов страны переориентировали подготовку студентов на сельскохозяйственные специальности, а союзный Наркомзем до конца 1932 г. не имел органа, руководящего землеустройством (Шулейкин И. Д. О землеустройстве. — М., 1933. — С. 14).

Впервые концепция ненужности землеустройства получила отпор на IV Всероссийском землеустроительном совещании в феврале 1930 г. Было доказано, что отсутствие землеустроительных работ на территории сельскохозяйственных предприятий приведет к обезличке в использовании земли, снижению эффективности производства и использования той же сельскохозяйственной техники, к нерациональному расходованию средств на строительство внутрихозяйственных дорог, благоустройство поселков, мелиорацию и т. п. Критика различных теорий землеустройства раз-

101

вернулась и в открытой печати (Кубанин М. Против буржуазных извращений в вопросах советского землеустройства. — На аграрном фронте. — 1928. — Вып. 6—7).

Тем не менее в период коллективизации, особенно в 1930— 1932 гг., осуществлялось лишь так называемое простейшее землеустройство, сводящееся к землеуказаниям. При этом никаких юридических и технических землеустроительных действий не производилось, а границы (хозяйств, севооборотов, полей) просто показывались в натуре (Зырянов Н. Е., Афанасьев В. И. Землеука-зание. Учебное пособие для землеустроительных техникумов. — М.; Л.: Сельхозгиз, 1931).

Вскоре в недрах сельскохозяйственных органов данная доктрина возродилась вновь под видом «теории об универсальной форме землеустройства». Ее отголоски прослеживаются до 60-х годов, то есть до периода освоения целинных и залежных земель. Основная идея заключалась в том, чтобы найти форму организации территории, которая позволила бы осуществлять землеустройство только один раз, исключив необходимость в проведении последующих землеустроительных действий.

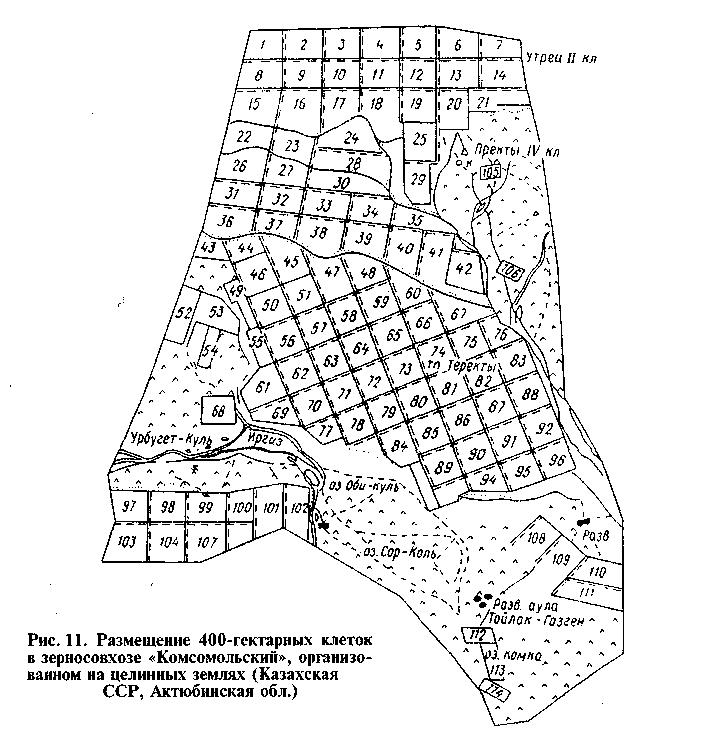

В качестве такой формы была предложена сеть меридианаль-ных клеток; на такие клетки предлагалось разбить всю территорию Советского Союза. Каждая из них представляла собой квадрат площадью 100 га со сторонами, ориентированными по сторонам света. Считалось, что из этих клеток можно создать любые формы пространственной организации территории, не проводя землеустройства. Ряд южных и юго-восточных областей Союза ССР (Крым, Северный Кавказ, Поволжье), а позже Казахстан были разбиты на такие клетки. Пример организации территории с размещением 400-гектарных клеток (2x2 км) в зерносовхозе «Комсомольский» Казахской ССР приведен на рис. 11.

Опыт быстро показал, что разбивку геометрических клеток нельзя согласовать с рельефом, почвенным покровом, гидрографической сетью, экономическими условиями хозяйства. Такое деление территории не увязывалось с организацией и размещением отраслей производства, организацией труда, средств производства. Клетки не только не помогали, но и прямо мешали организации производства в сельскохозяйственных предприятиях.

В первой трети XX в. сформировались также социально-техническое и математико-геодезическое направления землеустройства. Их развивали Ф. Г. Некрасов, К. Н. Сазонов, В. И. Киркор, В. Лунев и др. Не отрицая правовой стороны землеустройства, они считали, что в его основе должны лежать прежде всего технические действия по приспособлению земельных площадей в отношении их размеров, местоположения, качественных характеристик к социально-производственным задачам.

Например, профессор Ф. Г. Некрасов определял землеустройство как «социально-техническую организацию (или реорганиза-

102

цию) земельных единиц —- земельных участков или их совокупностей» [Некрасов Ф. Г. Основы землеустройства (I. Экономика. II. Техника. III. Организация). — Одесса, 1925. — С. 40]. При этом он особо останавливался на правовом содержании землеустройства, без которого самого землеустройства не существует. Он писал: «Мы считаем совершенно необходимым... подчеркнуть правовой момент в землеустройстве. Там, где землепользователь, осуществляя в пределах своего участка те или иные земельно-организационные меры (например, проводя новые полевые дороги и т. п.), не затрагивает интересов других землепользователей (соседей и пр.), там нельзя говорить о землеустройстве...» (Там же).

Профессор К. Н. Сазонов считал, что землеустройством «является деятельность по регулированию социально-правовых и тех-

103

нических (положение, пространство, качество) элементов землепользования, осуществляемая в зависимости от социально-производственных целей и задач в пределах норм действующего земельного строя» (Сазонов К. Н. Землеустроительное проектирование. — М.; Л.: Сельхозгиз, 1930. — С. 16).

Развитие социально-технического направления в землеустройстве, безусловно, способствовало его прогрессу. Землеустройство стало переходить от чисто правовых действий и механического закрепления площадей за землевладельцами к организационно-территориальным мероприятиям, базирующимся на технических проектах. Следует признать, что зарождение землеустроительного проектирования связано именно с этой теорией.

Вместе с тем социально-техническая теория привела к замене экономического содержания землеустройства математическими закономерностями, к недооценке политической и экономической роли землеустройства в земельных преобразованиях. В то время при обосновании проектов землеустройства оперировали в первую очередь техническими показателями — математическим средним расстоянием, площадями, направлением границ и т. п. (Сазонов К. Н. Математическое и реальное среднее расстояние// Методы количественного учета эффекта землеустройства. — М., 1925. — С. 62—74; Киркор В. И. Землеустроительное проектирование. Его математические основы. — М.; Л.: Госиздат, 1925). В учебном процессе при подготовке межевых инженеров (землеустроителей) экономические дисциплины пытались вытеснить высшей математикой, геодезией, техникой землеустройства, прикладной математикой, методами проектирования и другими техническими дисциплинами.

Противоположную позицию отстаивали сторонники так называемого организационно-хозяйственного направления в землеустройстве. Оно возникло еще в ходе Столыпинской земельной реформы, когда в России происходило разрушение общинного землепользования и насаждалось индивидуальное крестьянское хозяйство (хутора, отруба), изменялись система расселения, организация сельскохозяйственного производства. Крен в землеустроительных действиях был взят на развитие сельского хозяйства. Основоположниками данной теории были Н. П. Огановский,

A. А. Кофод, И. В. Мозжухин, П. А. Кожеуров, ее поддерживали также И. Е. Герман, Б. Д. Бруцкус, позднее — И. Д. Шулейкин и

B. В. Редькин.

И. В. Мозжухин писал, что «...под именем землеустройства разумеется совокупность культурно-технических мероприятий в целях создания условий рационального сельского хозяйства». Н. П. Огановский определял землеустройство как изменение конфигурации площади отдельных хозяйств применительно к новым системам земледелия. А. А. Кофод характеризовал его как мероприятие, направленное на «освобождение крестьянского хозяйства от того

104

крепостного подчинения обществу, в котором его держат чересполосное распределение угодий и вызванная им общность ведения хозяйства» (Мозжухин И. В. Землеустройство в Богородицком уезде Тульской губернии. — М., 1917. — С. 44; Органовский Н. П. Первые итоги «Великой реформы». — Русский Богатырь, 1911.— №10; Кофод А. А. Русское землеустройство. — 2-е изд.— СПб., 1914.-С. 11).

По мнению Б. Д. Бруцкуса, землеустройство представляло собой в России до 1905 г. «всю совокупность мероприятий по отводу крестьянам земли». В более узком смысле слова под землеустройством он подразумевал «систему аграрных мероприятий, имеющих целью так организовать территорию единичных хозяйств, чтобы сделать каждого хозяина в использовании приходящейся на его долю земли независимым от его соседей, а также сделать самый труд на этой земле экономически более производительным» (Бруцкус Б. Д. Аграрный вопрос и аграрная политика. — М., 1922.-С. 133).

Говоря об организационно-хозяйственной роли землеустройства, профессор И. Д. Шулейкин в 1929 г. также подчеркивал, что «...землеустройство организует территорию для хозяйства в формах, наиболее отвечающих содержанию и направлению хозяйства в целях создания для этого последнего благоприятных условий для дальнейшего развития. Но также совершенно ясно, что без наполнения земельных форм, дающихся землеустройством, агроэконо-мическим содержанием, землеустройство в значительной мере теряет эффект и качество реконструктивного мероприятия и без наполнения его агроэкономическим содержанием — различными агроэкономическими мероприятиями — от него остается геометрически-граничный скелет, сетка, а иной раз и внутренней сетки не остается» (Шулейкин И. Д. Землеустройство колхозов. — Л.: Новая деревня, 1929. — С. 115).

Рассматривая данную теорию, нельзя не видеть ее положительных сторон, и прежде всего организующей роли для сельского хозяйства. Эта теория послужила основой для возникновения в 30-х годах внутрихозяйственного землеустройства — системы мер по организации территории конкретных колхозов и совхозов, повышению эффективности использования и охране земель в них.

Вместе с тем из поля зрения землеустроителей в это время практически полностью выпали земли городов, лесного фонда, запаса и других категорий. Кроме того, постепенно снизилось значение землеустройства как технического мероприятия. Землеустроители стали меньше уделять внимания точности измерений, вычислений, а само землеустройство с середины 30-х годов стало приобретать организационно-хозяйственное содержание, направленное на размещение производственных подразделений и хозяйственных центров, дорог, организацию угодий и севооборотов, устройство их территории в конкретных колхозах и совхозах.

105

В меньшей степени землеустройство в 30—40-х годах затрагивало отводы земель для несельскохозяйственных целей: для нужд промышленности, транспорта и др.

Со второй половины 30-х годов господствующее положение в отечественной науке заняли социально-экономическая теория землеустройства, которую окончательно сформулировал и развивал вплоть до начала 70-х годов академик ВАСХНИЛ С. А. Уда-чин, и созданная им научная школа. В основе этой теории лежали научные труды профессора, впоследствии академика АН Украины П. Н. Першина. Его ключевой работой, определившей развитие экономического направления в землеустроительной науке, была большая статья «Социально-экономическая теория землеустройства (Введение в экономику землеустройства)», вышедшая в журнале «На аграрном фронте» в 1925 г. Гораздо позднее, в 1959 г., им была опубликована работа «Теоретические предпосылки изучения истории земельных отношений и землеустройства» (Записки ХСХИ. - Т. XII. - Харьков, 1959. - С. 3-14), в которой он обобщил результаты своих теоретических исследований. Главный его тезис — то, что землеустройство является составной частью общественного способа производства, а его содержание «охватывает в неразрывном единстве организацию земли, как средства производства, и те общественные отношения, которыми характеризуется владение и пользование землей».

Социально-экономические аспекты землеустройства развивал также Н. Красавин (Социально-экономические задачи землеустройства и подход к их решению//Землеустроитель. — 1927. — №1).

По мере развития социально-экономической теории землеустройства в ней оформились (к середине 30-х годов) две противоположные концепции: первая — представленная большинством ученых-землеустроителей во главе с профессором С. А. Удачиным и вторая — разработанная учеными Воронежского СХИ во главе с профессором В. В. Редькиным.

Принципиальные положения своей концепции В. В. Редькин опубликовал в работе «Основные вопросы теории организации хозяйства и территории социалистических сельскохозяйственных предприятий» (Воронеж, 1935) и в ряде других. В них содержалось рациональное зерно, которое заключалось в стремлении усилить экономическое обоснование землеустроительных проектов. Однако примененный им метод механической привязки каждого элемента организации территории к соответствующему звену схемы воспроизводства К. Маркса в конечном счете привел его к оторванным от жизни, крайне усложненным формулировкам, которые были отвергнуты землеустроительной общественностью.

Академик ВАСХНИЛ С. А. Удачин в последнем, 5-м издании учебника «Землеустроительное проектирование» (вышедшем, как

106

и четыре предыдущие, начиная с 1940 г., под его редакцией) так определил землеустройство: «Социалистическое землеустройство является системой государственных мероприятий, которая включает в себя организацию наиболее полного, рационального и эффективного использования земли, создание условий для повышения культуры земледелия, охрану земель, осуществление решений государственных органов в области землепользования» (Землеустроительное проектирование/Под ред. С. А. Удачина. — М.: Колос, 1969.-С. 10-11).

Примерно такое же определение землеустройства было дано доцентом В. Д. Кирюхиным в новом учебнике «Землеустроительное проектирование», изданном в 1976 г. под его редакцией.

В приведенных определениях землеустройство вводится в систему государственных мероприятий, рассматривается как регулятор земельных отношений и имеет социально-экономический характер.

В условиях исключительной государственной собственности на землю, как в быв. СССР, когда отсутствует частная земельная собственность, право аренды и залога земельных участков, их купли-продажи, данное определение в какой-то степени отражало содержание землеустройства. Однако это определение не раскрывает полностью сути землеустройства, не носит всеобщего характера, не может быть применимо к странам, имеющим многообразные формы собственности, слабо отражает правовое и техническое содержание землеустройства.

С конца 60-х годов землеустройство все больше стало приобретать природоохранную, экологическую направленность, что нашло отражение в трудах А. А. Варламова, С. Н. Волкова, В. Д. Кирюхина, Н. Г. Конокотина, В. В. Косинского, М. И. Ло-пырева и др.

Обобщение рассмотренных теорий землеустройства, неоднозначно трактующих его сущность, показывает, что их возникновение объясняется многообразным содержанием землеустроительных действий, проявляющихся в различных сферах: правовой, социально-экономической, инженерно-технической, экологической, организационно-хозяйственной и др. По этому поводу еще в 1930 г. профессор К. Н. Сазонов писал, что «...каждый автор трактует о землеустройстве со своей специальной точкой зрения; поэтому вполне естественно, что юрист видит в землеустройстве преимущественно правообразующий акт, экономист — хозяйственный акт, социально вырастающий в более или менее сложное экономическое явление, техник рассматривает землеустройство как мероприятие, направленное к изменению (преобразованию) землепользования, политик видит в землеустройстве прежде всего его социальные сущности и последствия и т. д.» (Сазонов К. Н. Землеустроительное проектирование. — М.; Л.: Сельхозгиз, 1930. — С. 27).

107

С. А. Удачин считал, что «землеустройство представляет собой трехгранную призму, в которой техника и право преломляются через экономику».

Анализ опыта землеустроительных работ на всех исторических этапах развития общества показывает, что нельзя абсолютизировать какую-либо из теорий землеустройства, так как это влечет за собой перекосы в области практики землепользования. Нельзя, например, организовать экономически выгодное использование земель без учета экологических проблем, политические задачи землеустройства решать в ущерб социально-экономическим, ставить во главу угла технические цели при решении организационно-хозяйственных вопросов и т. п.

Тем не менее весьма неоднозначные концепции землеустройства существуют и в настоящее время.

3. СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

В 1968 г. профессором Львовского СХИ А. Д. Шулейкиным (братом И. Д. Шулейкина) была издана лекция «Критика буржуазных и ошибочных теорий в землеустройстве» (Львов: ЛСХИ, 1968. — 22 с), в которой освещались практически все проблемы землеустройства. Однако в той или иной форме различные теории землеустройства проявляли себя и в последней четверти XX в.

Так, например, в конце 70-х — начале 80-х годов ряд руководящих работников сельского хозяйства выдвинули теорию «укрупнения севооборотов и полей». В ее основе лежало требование привести размеры севооборотов и полей в соответствие с производительностью мощных технических средств производства и новыми организационными формами использования сельскохозяйственной техники. В ущерб рациональному адаптивному землеустройству, учитывающему плодородие почв, культуртехническое состояние земель и другие природные факторы, размер севооборотов и полей подводился под суммарную производительность убо-рочно-транспортных комплексов и отрядов, в том числе межхозяйственных.

Работы по укрупнению севооборотов были развернуты широким фронтом на Кубани и в Ставрополье, в Поволжье, Сибири и даже в Нечерноземной зоне (Временные методические рекомендации по укрупнению севооборотов и полей в колхозах и совхозах РСФСР. — М.: Россельхозиздат, 1981. — 20 с). Доходило даже до требования организовывать всего один севооборот в хозяйстве. А в Молдавии производственную проверку проходили межхозяйственные севообороты, размещаемые на землях нескольких хозяйств сразу.

Так, институтом «Молдгипрозем» в 1974—1977 гг. было разработано по заданию первого секретаря ЦК КП Молдавии

108

И. И. Бодюла технико-экономическое обоснование проектирования межхозяйственных севооборотов, согласно которому (при полном соблюдении юридической и экономической самостоятельности хозяйств) средней размер полевого севооборота увеличивался с 800—900 до 4500—4800 га, кормового — со 150—180 до 4000-6000, овощного-со 120-130 до 3000-4000, противоэро-зионного-со 195-200 до 1000-1500 га.

Размер одного поля в полевом севообороте увеличивался со 100-120 до 400-1000га, в кормовом-с 32-35 до 400-800, овощном — с 20—30 до 300—600, в противоэрозионном — с 35—40 до 100—200 га (Проблемы совершенствования руководства и управления сельским хозяйством в СССР. — Кишинев.: Картия Молдовеняскэ, 1978. - С. 69-70).

Научная землеустроительная школа доказала, что в основе укрупнения севооборотов не должны лежать только требования повышения эффективности использования техники и организации труда на полевых работах. Механическое укрупнение севооборотов и полей может привести к водной и ветровой эрозии почв, нерациональному использованию и потере плодородия почв, снижению производства продукции полеводства за счет размещения посевов сельскохозяйственных культур без учета качества земель и агроэкологических особенностей территории.

Поэтому были предложены методы обоснованной концентрации посевов сельскохозяйственных культур, где это возможно, а также четко высказано требование экологической защиты землепользовании. В итоге к середине 80-х годов процессы введения и освоения севооборотов при землеустройстве сельскохозяйственных предприятий были поставлены на разумную основу.

Усилившаяся в 70-е годы специализация и концентрация производства на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции также приводили во многих случаях к нарушению принципа комплексности землеустройства; в ряде районов страны были построены крупные животноводческие комплексы, плохо обеспеченные кормовой базой и недостаточно учитывающие природоохранные требования.

В это же время шло интенсивное вовлечение земель в ходе их мелиорации в сельскохозяйственный оборот. При этом часто осваивались и мелиорировались земли, по своим природным свойствам непригодные для использования под пашню, многолетние плодоносящие насаждения или кормовые угодья.

В середине 80-х годов в Российской Федерации в соответствии с приказом МСХ РСФСР и ВАСХНИЛ от 16.04.1984 № 242/37 «О дальнейшем совершенствовании, повышении качества разрабатываемых в колхозах и совхозах республики научно обоснованных систем земледелия» были начаты работы по введению новых систем земледелия во всех хозяйствах России.

При этом землеустроительной общественностью было доказа-

109

но, что эти работы нельзя проводить без одновременного землеустройства сельскохозяйственных предприятий, которое делать не предполагалось.

В основу данного доказательства были положены следующие доводы. Во-первых, в проекте внутрихозяйственного землеустройства содержатся основополагающие сведения о земле, имеющие базовое значение для системы земледелия с учетом требований и особенностей всех отраслей сельского хозяйства. Во-вторых, проект внутрихозяйственного землеустройства является основой обеспечения взаимосвязи системы земледелия с другими частями системы ведения сельского хозяйства. В-третьих, система земледелия может быть освоена только при условии правильной организации территории.

Поэтому в 1984—1986 гг. в России удалось провести комплекс землеустроительных работ с внедрением систем земледелия на основе специально разработанных «Указаний по разработке системы земледелия и землеустройству колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий РСФСР» (М.: МСХ РСФСР, 1984.-62 с).

Только в 1985 г. такие проекты были разработаны по 8457 хозяйствам на сумму 14,62 млн руб.

В 90-е годы в ходе земельной реформы вновь возродилась теория «ненужности землеустройства». Ее проповедовали политические деятели и реформаторы, стремящиеся в первую очередь разрушить сельскохозяйственные предприятия, насаждать мелкотоварное крестьянское землепользование и развивать натуральное личное подсобное хозяйство (до уровня мелкотоварного производства). В этой связи в период с 1994 по 2000 г. землеустроительные работы были практически свернуты и не финансировались.

Недооценка роли землеустройства в ходе земельных преобразований привела практически к полному нарушению землевладений и землепользовании реформированных сельскохозяйственных предприятий, что сильно подкосило их экономику. Появились недостатки землепользования: чересполосица, дальноземелье, изломанность границ, вклинивания, вкрапливания и т. п. [Волков С. Н. Землеустройство в условиях земельной реформы (экономика, экология, право). — М.: Былина, 1998. — 526 с]. Организационно-хозяйственное, социально-экономическое и экологическое содержание землеустройства было подменено политическими мерами и технико-правовыми мероприятиями по межеванию земель, далеко не всегда обоснованными. В результате в настоящее время комплекс землеустроительных работ необходимо начинать, по существу, заново.

В науке в этот период так и не было выработано единое мнение о месте и роли землеустройства в общественном производстве.

В советский период в основном преобладали социально-эконо-

110

мическая и организационно-хозяйственная трактовки землеустройства. Из-за громадных земельных просторов России, монополии государственной собственности на землю требования к точности землеустроительных работ были недостаточно высоки, в связи с чем техническая оснащенность землеустроительных предприятий несколько отставала от мирового уровня. Практически не проводились землеустроительные работы в городах.

Тем не менее были обоснованы и проведены в жизнь важные мероприятия по использованию и охране земель на уровне государства, республик, областей (краев) и районов, что дало большой эффект и вызвало немалый интерес за рубежом. Впервые в мировой землеустроительной практике была создана система регулярно осуществлявшегося (на территории колхозов и совхозов) внутрихозяйственного землеустройства. Не стояли на месте землеустроительная наука и практика.

Продолжались споры и об определении понятия землеустройства. Правоведы по-прежнему видели в первую очередь юридическую сторону дела. Например, профессор Б. В. Ерофеев в 1971г. писал: «Землеустройство — это система государственных мероприятий по обеспечению земельных прав, а также по предоставлению, размежеванию и внутрихозяйственному устройству земель».

Его коллега П. Д. Сахаров был не согласен с тем, что определяющим моментом в раскрытии природы землеустройства является его государственный характер. По его мнению, советское землеустройство представляло собой «определенную систему общественных отношений по распределению и перераспределению национализированной земли между отдельными землепользователями и отраслями народного хозяйства».

Не было единства в определении понятия землеустройства и у землеустроителей. Так, профессор Харьковского СХИ А. П. Вер-вейко в 1980 г. подчеркивал политическую направленность землеустройства и считал, что «землеустройство в СССР — это государственное мероприятие, направленное на претворение в жизнь ленинской аграрной политики в области пользования землей».

В. П. Прошляков, придерживаясь социально-технической позиции, писал, что «границы землеустройства кончаются там, где кончаются конкретные представления о границах, размерах, конфигурации».

Социально-экономическую теорию землеустройства продолжали развивать ученые-землеустроители М. А. Гендельман, М. А. Су-лин, В. Н. Хлыстун и др. Например, профессор В. Н. Хлыстун доказывал, что наряду с земельным фондом страны и участками отдельных землепользователей объектом землеустройства является «весь комплекс производственных отношений, возникающих в сфере использования земель, подвергающийся изменениям в процессе осуществления землеустройства».

111

Профессор М. А. Сулин в 1991 г. дал такое определение землеустройства: «Современное землеустройство представляет собой многогранную систему государственных мероприятий по организации рационального и эффективного использования земли с учетом экономических, социальных и экологических интересов социалистического общества, а также по координации управления земельным фондом на различных уровнях расширенного воспроизводства».

Споры об определении понятия землеустройства вылились в следующую его формулировку, данную в Земельном кодексе РСФСР 1991 г. (ст. 112): «Землеустройство включает систему мероприятий, направленных на осуществление земельного законодательства, решений Советов народных депутатов по организации использования и охраны земель, создание благоприятной экономической среды и улучшение природных ландшафтов».

В связи появлением частной земельной собственности и новых видов землеустроительных действий М. А. Гендельман в 1995 г. дал такое определение: «Современное землеустройство — это система государственных мероприятий (а также частнохозяйственных мероприятий) по осуществлению земельного законодательства, направленных на регулирование земельных отношений в стране, создание благоприятных условий для равноправного развития разных форм хозяйствования на земле, рационального использования и охраны земли как важнейшего природного ресурса и средства производства (а также средств производства, с ней неразрывно связанных) в целях достижения высокой эффективности общественного производства».

Примерно такое же определение дал А. А. Варламов в 2000 г.: «Землеустройство как систему мероприятий можно определить как комплекс государственных и частных действий по осуществлению земельного законодательства, регулированию земельных отношений, созданию социально-экономических, территориальных и организационно-хозяйственных условий для экономически и экологически целесообразного использования земельных участков и других объектов недвижимости в соответствии с действующим хозяйственным механизмом».

Профессор А. А. Соломонов и его коллеги из Белоруссии также определяют землеустройство как «систему юридических, социально-экономических, природоохранных и инженерно-технических мероприятий по рациональному использованию земельного фонда республики».

Профессор В. П. Троицкий, учитывая многогранную роль землеустройства, пытается в одном определении дать понятие землеустройству и как социально-экономическому процессу, и как системе мероприятий «по организации использования и охране земель, организации и регулированию землевладений, землепользовании и специальных фондов земель, устройству территории

112

сельскохозяйственных предприятий, созданию благоприятной экологической среды и улучшению природных ландшафтов».

Чрезмерно кратко формулирует понятие землеустройства Большой энциклопедический словарь: «система мероприятий по регулированию землепользования». Если считать, что землепользование понимается здесь в широком смысле слова — как система мероприятий по использованию земель, то в землеустройство войдут и мелиорация земель, и совершенствование систем земледелия и т. п.

Таким образом, в краткое определение землеустройства ученые пытаются включить все его многообразное содержание. Получаются сложные конструкции, которые тем не менее не дают четкого представления о землеустройстве как о сфере практической деятельности, отрасли научного знания, системе государственных мероприятий по регулированию землепользования и т. д. По нашему мнению, определение землеустройства вообще не может быть однозначным; его следует искать в различных функциональных частях этого многообразного явления.