- •Раздел I введение в землеустройство

- •Глава 1

- •2. Земля как природный ресурс

- •4. Элементы организации территории

- •Глава 3 земельные ресурсы и их использование

- •Глава 4 возникновение и развитие землеустройства

- •1. Объективные причины возникновения

- •Глава 5 понятие землеустройства

- •2. Теории землеустройства

- •4. Определение землеустройства

- •Глава 6

- •10. Землеустройство и религия

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 8 писцовые межевания (1550—1684 гг.)

- •1. Возникновение государственной

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 9

- •Глава 10

- •3. Специальное межевание

- •Глава 11 землеустройство во второй половине XIX в.

- •1. Землеустроительные работы в ходе реформы 1861 г.

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 12

- •1. Организация землеустройства

- •Глава 14

- •Глава 15

- •Глава 16

- •Раздел III научные основы землеустройства

- •Глава 17 закономерности развития землеустройства

- •2. Соответствие содержания, видов и форм

- •5. Соответствие содержания и методов

- •Глава 18 концепция современного землеустройства

- •3. Принципы землеустройства

- •Глава 19

- •4. Участковое землеустройство

- •5. Объекты землеустройства

- •Глава 20

- •2.Землеустройство в городах и других поселениях

- •3.Землеустройство в районах крайнего севера

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 21

- •1. Свойства земли, учитываемые при землеустройстве

- •2. Пространство и рельеф

- •Глава 22

- •1.Экономические условия

- •2. Социальные условия

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 23

- •3. Землеустроительный процесс

- •7. Участники землеустройства

- •8. Организация землеустройства

- •10. Государственный контроль за землеустройством

- •11. Задачи землеустройства

- •Глава 24

- •3. Схемы землеустройства административных районов, других муниципальных и административно-территориальных образований

- •Глава 25 землеустроительное образование в россии

- •1. Зарождение землеустроительного образования

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 26

- •4. Землеустроительные школы

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 27

- •1. Межгосударственные и российские организации

- •2. Международные и российские

- •3. Институт частных землемеров

- •Глава 28 землеустройство за рубежом

- •Раздел IV

- •Глава 29

- •4. Предмет землеустроительного проектирования

- •5. Методы землеустроительного проектирования

- •Глава 30

- •1. Стадии проектирования

- •2. Классификация проектов землеустройства

- •4. Организация проектирования

Глава 11 землеустройство во второй половине XIX в.

1. Землеустроительные работы в ходе реформы 1861 г.

Во второй половине XIX в. территория Российского государства составляла более 2 млрд га. Однако земля в основном использовалась плохо, культура землевладения оставалась очень низкой. Развитие сельского хозяйства сдерживало крепостное право.

Обострение классовой борьбы в деревне, многочисленные выступления крестьян против помещиков вынудили царское правительство пойти на отмену крепостного права. В 1857—1858 гг. были организованы губернские комитеты из дворян для обсуждения реформы. Были созданы также главный комитет и редакционные комиссии для окончательного составления ее проекта.

19 февраля 1861 г. Александр II утвердил проект Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, устанавливавший новые начала общественного устройства крестьянской жизни. Одновременно был подписан и Манифест о крестьянской реформе.

Поземельное устройство, проведенное на основе реформы 1861 г., тесно связано с развитием капитализма в России. Крепостной строй сдерживал развитие сельского хозяйства, препятствовал росту его товарности и интенсивности. Обострение социальных конфликтов, крупные буржуазно-демократические и буржуазно-национальные преобразования в Европе повлияли на характер земельных преобразований.

200

На основании положения 1861 г. каждому селению был отведен в натуре так называемый земельный душевой надел. Крестьяне имели право выкупать эти наделы в собственность при финансовой поддержке правительства. До выкупа душевой надел поступал селению в общинное, а иногда в подворно-наследственное пользование за особые повинности или оброк в пользу помещиков, из земель которых эти наделы были выделены.

Отвод земельных наделов в натуре выражался в установлении границ и их обозначении в виде меж (борозд) с постановкой деревянных столбов. Границы, площади надела и повинности за него закреплялись в особых актах, называемых уставными грамотами.

После выкупа крестьянами надельных земель у помещиков с помощью правительственных ссуд селениям выдавались «данные» — документы на приобретенную у помещиков землю.

В данной указывались: размер правительственной ссуды, срок ее погашения ежегодными взносами выкупных платежей, площадь земельного надела в целом и по составу угодий, описание границ надела и т. д.

Крестьянская реформа исходила из положения, что право собственности на всю землю принадлежит помещикам. Несмотря на то что крестьянам выделялось определенное количество земли для обработки, они находились в зависимости от помещиков, отбывая барщинные или оброчные повинности, оставаясь на положении временнообязанных. Только после подписания с помещиком сделки о выкупе земли крестьяне становились ее собственниками. Выкуп осуществлялся с согласия помещиков, которые старались затянуть этот процесс. В результате даже через 20 лет после начала реформы 1861 г. до 1/7 бывших помещичьих крестьян оставались временнообязанными.

Реформа привела к заметному сокращению площадей крестьянского землепользования, так как помещики имели право отрезать от наделов, которыми крестьяне пользовались до реформы, всю площадь, превышающую нормы отвода. В целом по стране доля таких отрезков достигала 20 %. Отрезанными оказались особенно плодородные, удобные по местоположению земельные угодья, что ставило крестьян в полную экономическую зависимость от помещиков.

Свои уменьшенные и ухудшенные наделы крестьяне должны были выкупать по цене, существенно превышающей рыночную стоимость земли. В связи с отсутствием у большей их части денежных средств правительство компенсировало 80 % выкупной суммы, выдав ее помещикам. Этот долг казне (с процентами) крестьяне должны были погашать в течение 49 лет. Выкупные платежи тяжелым бременем лежали на крестьянстве вплоть до революции 1905—1907 гг., во время которой они были отменены.

201

В ходе поземельного устройства крестьян, выходивших из крепостной зависимости, производились следующие работы:

определение размеров земельного надела и повинностей с него;

составление уставных грамот и данных;

определение величины выкупных платежей;

отвод земельных наделов в натуре;

разверстание и отграничение крестьянских земель от помещичьих владений.

Для проведения землеустроительных действий по разграничению крестьянских наделов помещики приглашали частных землемеров за свой счет или же проводили перечисленные мероприятия сами. Государство ограничивалось назначением из числа местных дворян по их взаимному соглашению мировых посредников, которые санкционировали действия помещиков и приводили крестьян к соглашению с ними. Все это делалось главным образом в интересах дворян-землевладельцев. Поэтому в ряде случаев крестьяне, не доверяя помещичьим землемерам, приглашали землемеров за свой счет для проверки выполненных измерений.

Все землеустроительные действия проводились на основе Положения о порядке межевых действий при разграничении или раз-верстании угодий и отмежевании выкупленных крестьянами земель. Инструментальная съемка земель не предусматривалась, отвод осуществлялся по планам генерального или специального межевания. Земли отграничивались на местности.

Все работы предусматривалось выполнить в три этапа. Первый этап, рассчитанный на 2-летний срок, заканчивался введением в действие уставных грамот. Следующие 6 лет отводились на разверстание крестьянских и помещичьих земель — это был второй этап. На третьем этапе происходил перевод крестьян на выкуп с выдачей данных.

Реформа двигалась с трудом. Только за первые три года (1861 — 1863) крестьянские волнения охватили 2 тыс. имений, за 1861 — 1862 гг. около 4 млн крестьян отказались подписывать уставные грамоты, не соглашаясь с барщинными и оброчными повинностями, требуя всей земли и полной свободы от помещиков.

Тем не менее под давлением правительства по состоянию на 1 января 1866 г. по 31 губернии было произведено разверстание угодий для 1 648 496 душ; для удельных крестьян землеустройство проводилось в обязательном порядке.

Для проведения всех этих землемерных действий требовалось большое число специалистов, работавших в основном в Межевом ведомстве и Министерстве государственных имуществ; их было явно недостаточно. Кроме того, в Межевом ведомстве было предусмотрено по штату 1233 человека, а фактически работало только 1065. Все же было решено временно отпускать штатных специалистов для выполнения частных работ для помещиков на срок от 6 мес до 1 года. Кроме того, офицерам Военного мини-

202

стерства разрешалось в частном порядке принимать участие в съемке и измерениях земель. Число учащихся в школе межевых топографов увеличилось до 320 человек. В 1858 г. по приказу попечителя Константиновского межевого института был составлен проект Положения о классах для подготовки частных землемеров и таксаторов. Это позволяло расширить подготовку частных землемеров и оценщиков земли для работ, связанных с крестьянской реформой.

По докладу министра государственных имуществ и управляющего Межевым корпусом сенатора М.Н.Муравьева 15 декабря 1858 г. последовал указ об открытии с января 1859 г. при Констан-тиновском межевом и Горигорецком земледельческом институтах особых классов для подготовки частных землемеров и таксаторов, в которые принимались «вольно приходящие» ученики из всех свободных сословий. Однако эти мероприятия давали лишь небольшую долю требуемых специалистов. Поэтому в 1860—1861 гг. в 38 губерниях при гимназиях открылись дополнительные классы землемерии и таксации, где обучалось примерно 900 человек.

Землемерам Межевого ведомства было поручено обучать мальчиков из помещичьих крестьян простому практическому землемерию.

2. ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

В конце XIX в. многие помещичьи имения представляли собой крупные по земельной площади частные землевладения. Согласно данным земельного учета за 1905 г., в европейской части России было 133 898 владений площадью более 50дес. Большинство из них (79,3 %) имели площадь менее 500 дес. (в среднем 163дес), примерно шестая часть (16,2%) —от 500 до 2000 дес, остальные 4,5 % — более 2000 дес; 699 владельцев имели огромные латифундии средней площадью почти 30 тыс. дес. (32,7 тыс. га).

Многие землевладельцы были образованными людьми, которые понимали необходимость улучшения культуры земледелия и правильной организации, «планирования» территории.

Традиционное для России трехполье со второй половины XIX в. все больше вытесняется многопольными севооборотами. В их основе лежал пришедший из Англии плодосменный, или «норфолк-ский», севооборот, приспособленный к российским условиям.

Например, в Батищевском имении Энгельгардта был введен следующий 15-польный севооборот: 1) пар; 2) рожь; 3) яровое; 4) пар; 5) рожь; 6) яровое; 7) пар; 8) рожь; 9) трава (клевер с тимофеевкой); 10)трава; 11) трава; 12)трава; 13)трава; 14)трава; 15) лен. При таком севообороте под многолетними травами было занято шесть полей, причем первые годы клевер использовался на укос, а последние годы —для выпаса скота.

203

В крупных имениях с дальноземельем или с большим различием почв нередко вводилось два севооборота. На ближайших к хозяйственному центру землях применялся интенсивный севооборот (в передовых хозяйствах — плодосменный), на более отдаленных — трехпольный, а нередко и залежное хозяйство.

Уже в это время появилась необходимость рационально организовать производство и территорию хозяйства. Поэтому при землеустройстве крупные имения стали разбиваться на отдельные хозяйственные единицы, называвшиеся экономиями, фольварками, хуторами, фермами и т. п.

Размеры экономии были различны в зависимости от расположения земель и уровня интенсивности их использования. Поданным П.Н. Першина, в Смелянском имении Киевской губернии одно из сельскохозяйственных владений в 9325 дес. было разделено на 8 экономии с количеством земли в каждой от 714 до 1852 дес. В составе наиболее крупных экономии было выделено по 1—2 фермы с отдельными земельными участками. При организации экономии стремились к тому, чтобы расстояние полей от усадьбы было не более 3—4 верст. В хозяйствах, не применявших навозного удобрения, создавались экономии и хутора большей площади, так как внутрихозяйственных перевозок в них было гораздо меньше.

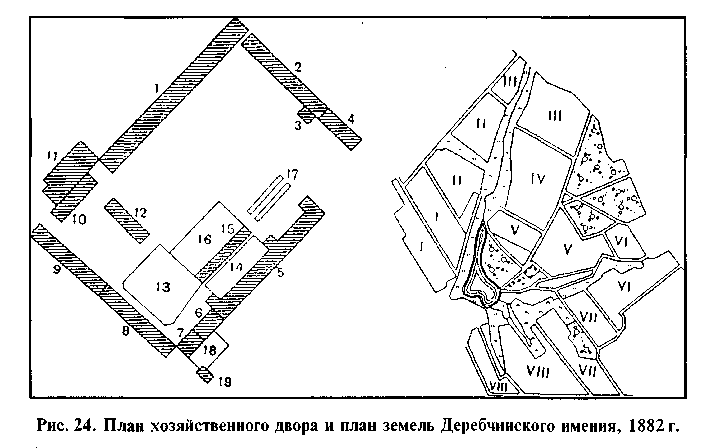

Размещение хозяйственных центров в большинстве имений сложилось исторически, на месте старых дворянских усадеб, которые, однако, часто не имели необходимых хозяйственных построек. При строительстве в экономиях новых усадеб следовали определенным правилам: их располагали в центральном пункте по отношению ко всей площади пашни, местность выбиралась сухая и несколько возвышенная, хорошо обеспеченная водой, по возможности прилегающая к проезжей дороге. Усадьба часто проектировалась в виде замкнутого четырехугольника, по периферии которого размещались конюшни, скотные дворы, сараи, склады для хранения зерна и т.д. (рис. 24). Однако из-за повышенной пожарной опасности такой застройки рекомендовалось размещать объекты однородного назначения отдельными компактными группами.

В основной массе имений центральной части страны сохранялись трехпольные севообороты, господствовавшие в течение столетий, а в степных районах юга, Поволжья и Сибири — еще более архаичная залежная система. Весьма медленно, под влиянием рынка, вместе с общим техническим прогрессом в отдельных хозяйствах вводились более совершенные системы земледелия и севообороты. Так, например, с распространением винокурения и более широким использованием картофеля в некоторых имениях центральных губерний к обычному трехполью (пар, озимое и яровое) было добавлено картофельное поле. Более решительный переход к многопольным севооборотам с посевом трав и корнепло-

204

дов наблюдался в свекловодческих хозяйствах. Так, например, в Деребчинском имении Подольской губернии в 1882 г. был введен следующий 8-польный севооборот: 1) пар удобренный; 2) озимый рапс; 3) озимая пшеница; 4) сахарная свекла; 5) яровое с подсевом клевера; 6) клевер на один укос; 7) сахарная свекла; 8) овес. При этом каждое поле имело по 57 дес. (рис. 24, б). В другой экономии этого имения (Аристовка) пашня была разбита на 10 полей с ис-

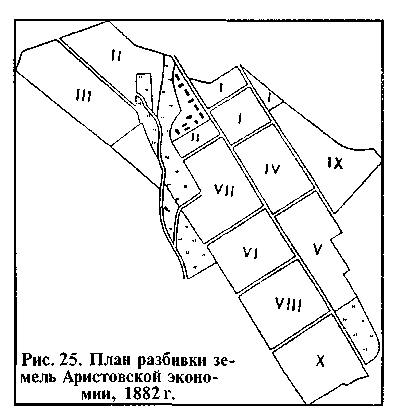

пользованием посевов клевера в течение двух лет и с дополнительным посевом по клеверу озимой пшеницы. В этом случае размеры полей составляли 38 дес. (рис. 25).

Как видно из планов этих экономии, при внутрихозяйственном землеустройстве поля нарезались в виде прямоугольников, геометрическая правильность которых нарушалась ложбинами и оврагами. Каждое поле отводилось по возможности в одном участке, но в ряде случаев в силу топографических ус-

ловий приходилось некоторые поля составлять из 2—3 участков. На полевом массиве проектировалась дорожная сеть, обеспечивающая проезд к каждому участку. Так как на полях по жнивью и на травяном поле на второй год выпасали скот, предусматривались прогоны для скота с устройством в необходимых случаях изгородей.

В районах торгового льноводства в некоторых хозяйствах вводились многопольные севообороты, а также осуществлялась .распашка пустошей под посев льна. В первые десятилетия после отмены крепостного права в Нечерноземной полосе страны образовалось много бросовых земель, которые в конце XIX в. начали использоваться для льноводства. В дальнейшем на них вводились севообороты с травами.