- •2.Предмет и задачи науки управления, методы ее познания

- •3. Законы и закономерности науки управления производством.

- •4. Принципы управления производством.

- •5. Сущность и содерж системы управления.

- •7. Функционирование систем управления.

- •8. Понятие и значение функций управления.

- •9. Общие (основные) функции управления.

- •10. Конкретные функции управления с-х п/п-м.

- •12. Понятие и значение структуры управления.

- •13. Требования к структуре управления и опред-е её факторы.

- •14. Основные типы структур управления.

- •16. Становление и развитие науки управления.

- •17 Современные школы управления

- •18Российский опыт развития науки управления

- •19 Сущность и классификация экономических методов управления

- •20 Сущность. АдминистративнЫх метоДов и их классификация

- •22 Функции работников аппарата управления

- •23.Документационное обеспечение управленческой деятельностью

- •24 Планирование работы аппарата управления

- •25 Нормирование управленческого труда

- •26 Научная организация управленческого труда

- •27 Деловые совещания. Прием посетителей

- •28Формы оперативно-распорядительного воздействия

- •29 Методологические особенности науки управления

- •30 Сущность, предмет, объект и субъект управления

- •31 Понятие и группы Методов управления.

- •32Особенности управления в апк

- •33. Суть оперативного управления и пути его совершенствования

- •34. Стиль управления

- •35. Конфликты в коллективе и пути их преодоления

- •36.Управление в хозяйственных товариществах

- •37 Управление в государственных унитарных предприятиях

- •38 Управление в хозяйственных обществах

- •39 Управление крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и их ассоциациями

- •40 Управление в производственных кооперативах

- •42. Государственное регулирование внешнеэкономических связей

- •43. Механизм управления на макроуровне

- •44. Районный уровень государственного управления

- •45. Федеральный уровень государственного управления

- •46. Региональный уровень государственного управления

- •48. Основы управления внешнеэкономической деятельностью

- •49. Сущность и принципы управления маркетингом

- •50. Механизм управления маркетингом в апк

- •51. Сущность и принципы управления качеством труда и продукции апк

- •52. Методы управления качеством

- •53. Методы и проблемы рационального управления природопользованием в апк

- •54 Сущность управления финансам

- •56. Внешние и внутренние органы управления финансами, их функции

- •55. Финансовый механизм и финансовая политика предприятия

- •57.Требования и подходы к оценке эффективности управления

- •58. Мотивация и оплата управленческого труда

- •59.Требования к профессиональным и личным качествам руководителя

- •60. Совершенствование условия труда работников аппарата управления

- •62.Факторы, влияющие на оценку эффективности управления

- •63. Методика оценки эффективности управления сельскохозяйственным производством

- •64. Сущность эффективности управления

- •67. Понятие инновационной деятельности и управление ею

- •68 Особенности управления инновационной деятельностью в апк

- •69. Возникновение, разработка и стратегия реализации нововведения

- •70 Организация диспетчерской службы и ее функции и технические средства

- •71. Значение и основные элементы инфраструктуры апк

- •72. Управление научно-техническим прогрессом в апк россии

- •73.Развитие управления инфраструктурой с/х п/п

- •74. Управление производственной инфраструктурой сельского хозяйства

- •75 Аттестация работников аппарата управления, ее значение и технология проведения

- •76. Методика оптимизации штатной численности работников аппарата управления

- •77 Методика проектирования структуры управления с/х п/п

- •7 8 МЕтодика оценки эффективности финансовой деятельности п/п

- •79 Технология управления, сущность и методы осуществления

- •80 Кадровая политика с/х п/п в современных условиях

- •81. Методика управления продвижением по службе на предприятиях апк

57.Требования и подходы к оценке эффективности управления

К показателям эффективности систем управления сельскохозяйственным производством предъявляется ряд требований:

точное отражение цели и задач каждого структурного подразделения системы;

отсутствие противоречий между показателями;

показатели, принятые для решения одной задачи, не должны механически переноситься на решение другой;

учет специфики управленческого труда и сельскохозяйственного производства;

учет временного параметра, так как многие мероприятия оказывают влияние не сразу, а через определенный период времени;

доступность и ясность для работников предприятия;

по мере возможности показатели следует рассчитывать на основе существующей отчетности (создание дополнительных форм отчетности — крайняя мера, так как увеличивает и без того огромный документопоток предприятий);

если изучается эффективность нескольких объектов, должна обеспечиваться возможность их сравнения.

Для определения эффективности управления и мероприятий по его совершенствованию принят ряд методических подходов, в которых рассматриваются отдельные вопросы, но не дается всесторонний анализ: оценка капиталоемких мероприятий, выбор наиболее эффективного варианта;

нормативный метод;

метод экспертных оценок;

эмпирические формулы;

коэффициенты, характеризующие состояние системы управления;

информационный подход;

синтетические показатели и др.

Факт наличия разных подходов создает определенные сложности в практической работе по оценке эффективности рационализации управления — неизвестно, какой из них обеспечивает лучшие результаты в том или ином случае. В большинстве методик главная роль при оценке эффективности совершенствования управления придается моделям, а не человеку. Оценки эффективности по разным методикам зачастую противоречивы, так как они освещают разные стороны проблемы. На их основе трудно или даже невозможно сравнивать эффективность управления различными объектами.

58. Мотивация и оплата управленческого труда

Мотивацию составляет основу трудового потенциала человека.

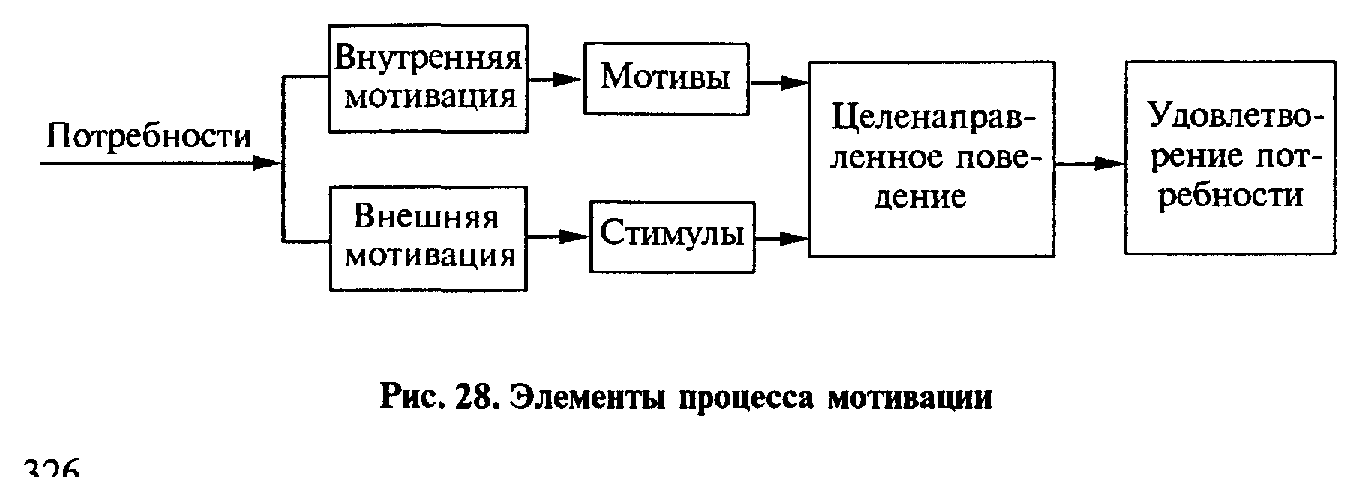

Различают внутреннюю и внешнюю мотивацию (рис. 28).

В процессе внутренней мотивации участвуют потребности и мотивы. Потребность побуждает действия определенной направленности. Существует огромное количество разнообразных потребностей и целей, которые по убеждению каждого человека приводят к удовлетворению его потребностей(материальные,духовные, социальные).

Среди мотивов управленческого труда следует различать мотивы служебного продвижения, получения квалификационной категории, содержательности и значимости работы, ориентированные на материальные блага, статус, общественное признание и др. Стимулирование труда предполагает создание условий, при которых активная трудовая деятельность, дающая заранее фиксированные результаты, становится необходимой для удовлетворения значимых потребностей работника.

По содержанию стимулы труда делятся на экономические и неэкономические. Экономические стимулы могут быть прямыми (заработная плата, предпринимательская прибыль, дивиденды) или косвенными, облегчающими получение прямых (свободное время для получения дохода из других источников).

С экономическими тесно переплетаются неэкономические стимулы, которые подразделяются на организационные и морально-психологические.

В организационном контексте стимулами к производительному труду в сфере управления могут быть правильное распределение полномочий и ответственности, нормирование труда, рациональная организация рабочих мест. К моральному поощрению прежде всего относится признание достижений человека, которое сопровождается присвоением почетных знаков и званий, награждением грамотами.

Уровень оплаты труда в условиях рынка предельными размерами не ограничивается и зависит только от финансового положения организации, целевых ориентиров и стоимости рабочей силы.

Формами регулирования оплаты труда на государственном уровне (федеральном, отраслевом, региональном) являются тарифные соглашения, а на уровне организаций — коллективные договоры.

Важными принципами оплаты управленческого труда в рыночных условиях становятся:1.поддержание конкурентоспособных ставок заработной платы, что позволяет набирать и удерживать в организации квалифицированную рабочую силу; 2.регулирование заработной платы на основе коллективно-договорных отношений; 3.установление зависимости оплаты управленческого труда от результатов хозяйственно-финансовой деятельности; 4.обеспечение обоснованных соотношений между заработной платой высшего, среднего и низшего звеньев управления; 5.ориентация на повышение средней заработной платы; 6.установление рационального соотношения между постоянной (оклад) и переменной (премии) частями заработной платы; 7.индивидуальный подход к стимулированию труда.

Различают две основные формы заработной платы: сдельную и повременную. При сдельной оплате труда размер заработка зависит от объема выполняемых работ. По сдельным расценкам в сельском хозяйстве оплачиваются 75—85 % рабочих основного и вспомогательного производств.

Повременная заработная плата определяется не по количеству выполняемой работы,

а по затраченному времени с учетом квалификации работника и условий труда.

В структуре заработной платы выделяют две части: основную (постояннуюи дополнительную (переменную) в виде стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий).

Доплаты учитывают специфические условия труда руководителей и специалистов и выплачиваются за совмещение должностей.

Надбавки устанавливаются за высокую квалификацию.

Характер взаимосвязи элементов заработной платы (основной части и доплат, надбавок, премий) устанавливается системой оплаты труда. В традиционной системе оплаты управленческого труда определяющей считается основная часть заработной платы (оклад). Основным документом для присвоения квалификационных категорий является Единый тарифно-квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕТКС). На основе ЕТКС и фонда оплаты труда формируются должностные оклады работников управления.