- •Оглавление

- •Билет 1

- •1. Определение операционной системы (ос). Место ос в программном обеспечении вычислительных систем. Эволюция ос. Особенности современного этапа развития ос.

- •2. Основные свойства файловой системы ntfs. Структура тома ntfs. Отрезки как единица дискового пространства и их адресация.

- •Билет 2

- •1. Требования, предъявляемые к корпоративным сетевым операционным системам. Серверные ос ведущих производителей.

- •3.Задача

- •Билет 3

- •1.Концепция процессов и потоков. Задания, процессы, потоки (нити), волокна и их характеристика. Взаимосвязь между заданиями, процессами, потоками и волокнами.

- •2. Свопинг и виртуальная память. Методы реализации виртуальной памяти. Сравнительная оценка методов и их применимость в современных компьютерах.

- •Билет 4

- •1.Назначение, состав и функции ос. Характеристика компонентов ос. Мультипрограммный характер современных ос.

- •2.Драйверы устройств. Виды и функции драйверов. Динамическая загрузка и выгрузка драйверов.

- •3.Задача

- •Билет 5

- •Явление фрагментации памяти. Фрагментация памяти, обусловленная методом распределения памяти. Внутренняя и внешняя фрагментация. Методы борьбы с фрагментацией памяти.

- •Согласование скоростей обмена и кэширование данных. Виды буферизации. Количественная оценка различных методов буферизации.

- •Требуется показать, что в системе может возникнуть взаимоблокировка

- •Билет 6

- •Физическая организация файловой системы. Структура дисков. Низкоуровневое и высокоуровневое форматирование.

- •Структура файловой системы на диске

- •Технология аутентификации. Сетевая аутентификация на основе многоразового пароля.

- •Билет 7

- •1.Системный подход к обеспечению безопасности компьютерных систем. Безопасность как бизнес-процесс. Политика безопасности. Базовые принципы безопасности.

- •2.Структура ядра системы unix. Состав и характеристика компонентов ядра.

- •3.Задача

- •Билет 8

- •1)Cp file1 file2 (копировать файл file1, копия – file2 )

- •Билет 9

- •Архитектуры операционных систем. Принципы разработки архитектур ос. Достоинства и недостатки различных архитектур.

- •Страничная организация памяти. Выбор размера страниц. Управление страничным обменом. Алгоритмы замены страниц.

- •Билет 10

- •Многослойная модель подсистемы ввода-вывода. Менеджер ввода-вывода. Многоуровневые драйверы.

- •Билет 11

- •1. Классификация операционных систем. Основные классификационные признаки. Примеры операционных систем.

- •2. Сегментная организация виртуальной памяти. Схема преобразования виртуальных адресов. Достоинства и недостатки сегментной организации. Сравнение со страничной организацией памяти.

- •Билет 12

- •Билет 13

- •1. Мультипрограммирование. Формы многопрограммной работы. Мультипрограммирование в системах пакетной обработки.

- •Решение

- •Билет 14

- •1. Реализация потоков в ядре, в пространстве пользователя, смешанная реализация. Преимущества и недостатки разных способов реализации потоков.

- •2. Выявление вторжений. Методы обнаружения вторжений. Аудит и его возможности. Аудит в Windows 2000.

- •Решение

- •Билет 15

- •Планирование мультипрограммных вычислительных процессов. Виды планирования. Обобщенная схема планирования с учетом очередей заданий и процессов.

- •Односторонние функции шифрования и их использования в системах обеспечения безопасности.

- •Решение

- •Билет 16

- •1. Модели процессов и потоков. Состояния процессов и потоков. Дескриптор и контекст процесса и потока. Переключение контекстов процессов и потоков.

- •2. Физическая организация файловой системы fat. Возможности файловых систем fat12, fat16 и fat32. Использование fat-систем в ос Windows, количественные характеристики.

- •Решение

- •Билет 17

- •Билет 18

- •Билет 19

- •Билет 20

- •Билет 21

- •Билет 22

- •1. Страничная организация памяти. Недостатки страничной организации и пути их преодоления. Буфер быстрой трансляции адресов. Схема преобразования виртуального адреса.

- •2. Модели процессов и потоков. Управление процессами и потоками. Основные функции управления и их содержание.

- •Билет 23

- •Билет 24

- •Основные функции подсистемы ввода-вывода. Методы организация параллельной работы процессора и устройств ввода-вывода. Прямой доступ к памяти.

- •Физическая организация и адресация файлов. Критерии физической организации. Различные способы физической организации файлов и их сравнительная оценка

- •Билет 25

- •Билет 26

- •Билет 27

- •Билет 28

- •Билет 29

- •Билет 30

- •1.Авторизация доступа и её цели. Схема авторизации.

- •2. Процессы в системе Unix. Создание дочерних процессов. Примеры.

- •Билет 31

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Билет № 32

- •Вопрос 1

- •Вопрос 2.

- •Билет № 33

- •Билет № 34

- •Билет № 35

- •Билет № 36

- •Билет № 37

- •Билет № 38

- •Билет 39

- •Билет 40

- •Билет № 41

- •Билет № 42

- •Билет № 43

- •Билет 44

- •Билет №45

- •Билет №46

- •Билет №47

- •Билет 48

- •Билет 49

- •Физическая организация памяти компьютера

- •Билет № 50

- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2.

- •Билет № 51

- •Билет № 52

- •Билет 53

- •3 Задача:

- •Билет № 54

- •Билет № 56

- •5. Возможности файловой системы ntfs 5.0 по безопасности.

- •Билет №57.

- •Билет № 58

- •Билет 59

- •Билет 60

- •Билет 61

- •Защита и восстановление ос Windows 2000. Архивация. Установочные дискеты. Безопасный режим загрузки.

- •Домены и рабочие группы в корпоративных информационных системах

- •Билет 62

- •Билет № 63

- •Взаимоблокировки процессов (тупики). Условия возникновения, методы и алгоритмы обнаружения тупиков

- •2. Свопинг и виртуальная память. Методы реализации виртуальной памяти. Сравнительная оценка методов и их применимость в современных компьютерах.

- •Задача 63

- •Билет 64

- •Процессы в системе unix. Создание дочерних процессов. Примеры.

- •Реализация потоков в ядре, в пространстве пользователя, смешанная реализация. Преимущества и недостатки разных способов реализации потоков.

Билет 10

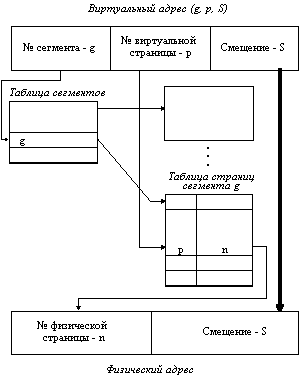

Сегментно-страничная организация виртуальной памяти. Схема преобразования виртуальных адресов. Разделяемые сегменты памяти.

Многослойная модель подсистемы ввода-вывода. Менеджер ввода-вывода. Многоуровневые драйверы.

Как видно из названия, данный метод представляет собой комбинацию страничного и сегментного распределения памяти и, вследствие этого, сочетает в себе достоинства обоих подходов. Виртуальное пространство процесса делится на сегменты, а каждый сегмент в свою очередь делится на виртуальные страницы, которые нумеруются в пределах сегмента. Оперативная память делится на физические страницы. Загрузка процесса выполняется операционной системой постранично, при этом часть страниц размещается в оперативной памяти, а часть на диске. Для каждого сегмента создается своя таблица страниц, структура которой полностью совпадает со структурой таблицы страниц, используемой при страничном распределении. Для каждого процесса создается таблица сегментов, в которой указываются адреса таблиц страниц для всех сегментов данного процесса. Адрес таблицы сегментов загружается в специальный регистр процессора, когда активизируется соответствующий процесс. На рисунке 2.15 показана схема преобразования виртуального адреса в физический для данного метода.

Рис. 2.15. Схема преобразования виртуального адреса в физический для сегментно-страничной организации памяти

Недостатки виртуальной памяти: необходимость преобразования виртуальных адресов в физические, сложность аппаратной и программной (ОС) поддержки.

Разделяемые сегменты памяти как средство межпроцессной связи позволяют процессам иметь общие области виртуальной памяти и, как следствие, разделять содержащуюся в них информацию. Единицей разделяемой памяти являются сегменты, свойства которых зависят от аппаратных особенностей управления памятью.

Разделение памяти обеспечивает наиболее быстрый обмен данными между процессами.

Работа с разделяемой памятью начинается с того, что процесс при помощи системного вызова shmget создает разделяемый сегмент, специфицируя первоначальные права доступа к сегменту (чтение и / или запись) и его размер в байтах. Чтобы затем получить доступ к разделяемому сегменту, его нужно присоединить посредством системного вызова shmat(), который разместит сегмент в виртуальном пространстве процесса. После присоединения, в соответствии с правами доступа, процессы могут читать данные из сегмента и записывать их (быть может, синхронизируя свои действия с помощью семафоров).

Когда разделяемый сегмент становится ненужным, его следует отсоединить, воспользовавшись системным вызовом shmdt().

Для выполнения управляющих действий над разделяемыми сегментами памяти служит системный вызов shmctl(). В число управляющих действий входит предписание удерживать сегмент в оперативной памяти и обратное предписание о снятии удержания. После того, как последний процесс отсоединил разделяемый сегмент, следует выполнить управляющее действие по удалению сегмента из системы.