- •Криминалистика

- •Судебные фотографии.

- •Оформление.

- •Трасология

- •Понятие «след» в трасологии и классификации.

- •Общие правила обнаружения, фиксации следа.

- •Следы рук.

- •Частные признаки

- •Криминалистическое значение следов рук.

- •Методы обнаружения фиксации следов

- •Следы ног. Виды следов ног.

- •Работа со следами ног.

- •Поверхностные следы.

- •Следы транспортных средств.

- •Криминалистическое исследование письма. Понятие письма. Элементы.

- •Основы почерковеденья.

- •Диагностические, почерковедческие задачи.

- •Признаки почерка

- •Общие признаки почерка

- •Частные признаки.

- •Способы вскрытия дверей

- •Взлом окон.

- •Взлом стен.

- •Взлом потолков и полов.

- •Классификация следов взлома.

- •Негативные обстоятельства.

- •Общая методика идентификационной экспертизы по материально фиксированному отображению.

- •Судебная баллистика.

- •Объекты исследований.

- •Задачи.

- •Основные сведенья о устройстве ручного огнестрельного оружия.

- •Классификация огнестрельного оружия

- •Боеприпасы

- •Идентификационные исследования стрелкового оружия.

- •Следы на гильзах

- •Следы на снарядах.

- •Установление направления, дистанции и места выстрела.

- •Определение направления выстрела.

- •Холодное оружие.

- •Классификация.

- •Осмотр ножа.

Изучить следовоспринимающую поверхность

Следы рук.

«Судебная дактилоскопия» Фоминых

Бертильон «11 измерений»

Папиллярные узоры на пальцах появляются раньше чем мозг.

Фоминых уловил связь между узорами и знаком зодиака причём важен не день рождения а день зачатия.

Свойства папиллярных узоров:

Индивидуальность

Неизменность. Может увеличиться размер, толщина линий, но не узоры. Если повреждена сам дерма, то появляется шрам. Всё что не делается всё к идентификации

Классификация:

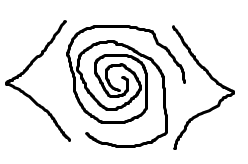

Дуговые узоры (самые редкие, 5-6%. Речь о славянах) В зависимости от нации и расы соотношение меняется (чаще у скандинавов). Близки японцы и эскимосы. образуется 2мя потоками папиллярных линий.

Виды:

Виды:Небольшая кривизна (простой дуговой узор)

Пирамидальный дуговой узор

Шатровый

Ёлкообразный

Аномальный. Относится к дуговым

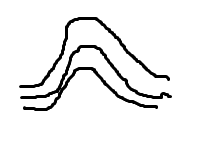

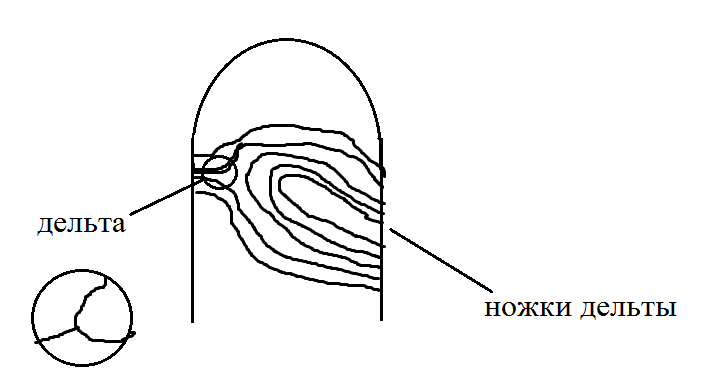

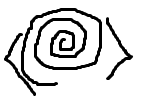

Петлевые – самые распространённые – 65%

Образуется

тремя протоками центральный из которых

образует петлю. А два других огибают

петлю. Место где потоки огибают петлю

называется дельта, которые бывают

разными.

В петлевых – одна

дельта.

Если

ножки направлены в сторону большого

пальца. То это радиальный петлевой

узор. Если в сторону мизинца – улинарный

(по названию костей)

В зависимости

от расположения дельты:

Образуется

тремя протоками центральный из которых

образует петлю. А два других огибают

петлю. Место где потоки огибают петлю

называется дельта, которые бывают

разными.

В петлевых – одна

дельта.

Если

ножки направлены в сторону большого

пальца. То это радиальный петлевой

узор. Если в сторону мизинца – улинарный

(по названию костей)

В зависимости

от расположения дельты:Простой петлевой

Половинчатый

Замкнутый

Изогнутая петля

С неопределённым строением центральной части

Параллельные петли

Петли идут с разных краёв фаланги

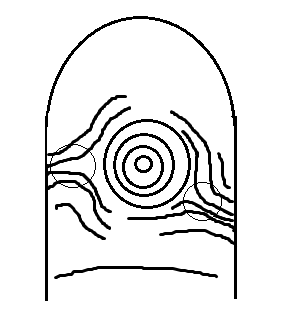

Завитковые (круговые) Вписанные друг в друга круги и овалы, а потоки образуют минимум 2 дельты. Может быть спираль в центре.

Завитковые

с внутренним расположением

дельт:

Завитковые

с внутренним расположением

дельт:

Завитковые

с внешним расположением дельт:

Завитковые

с внешним расположением дельт:

Виды:

Виды:Простой

Спиральный

Петля спираль

Петли-клубки (головки петель огибают друг друга)

Составные узоры

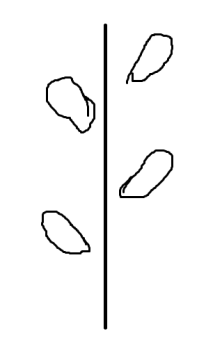

Вывод: дактилоскопические формулы: из 2 частей: основная и дополнительная

Карта:

С правой начинаем.

16 8

|

|

|

|

|

16 8 4

4 2 1

|

|

|

|

|

2 1

Основная формула представляет собой дробь, в числитель которой заносится, в сумму условных числовых обозначений чётных пальцев рук, имеющих завитковых узоры с добавлением единиц. А в знаменатель тоже самое только нечётных.

1 – если нет завитковых узоров

Формула для систематизации дактилоскопических карт

Дополнительная формула представляет собой дробь числитель которой заносится условное числовое обозначение. Разновидности капиллярных узоров пальцев правой руки. Знаменатель то же самое только левой руки.

Для выводов доп формулой всем дуговым узорам присваивается единичка. Все кривые радиальные и двойные петли – 2. Цифры с 3 по 6 присваиваются петлевым улинарным узорам в зависимости от количества линий. Который пересекает отрезок проведённый от дельты к вершине петли.

Центр узора соединяем линией с вершиной петли. Считаются все пересечённые и примыкающие линии.

Правило определения вершины петли.

Если мы имеем дело с простым капиллярным узором то вершиной петли будет вершина внутренний петли. Если внутри неопределённое строение то берём отрезок верхний и её вершина будет вершина петли.

Если имеем дело с параллельными петлями берём петлю которая дальше от дельты.

3 – присваивается петлевым улинарным узором которым узор пересекает 2 или более линии.

Петлевые улинарные отрезок которых пересекает 10-15 линий. – 4

5 – 14-16 линий

6. – 17 и т.д. линий

7, 8 и 9 присваивается завитковым узором в зависимости от внутреннего положения дельт.

7 8 9

Пальчика либо нет или узор испорчен на столько что нельзя отнести его к какому-то варианту то тогда пишем 0.

Чтобы получилась дактиласкапическая карта нужно перевести узоры в цифры. Получается: 1 0 9 7 2 8 4 2 1 6.

Все дектокарты заключаются в ящики.

По доп формуле нельзя определить личность.

Бывает что эксперт сомневается что это будет. Есть и ситуация когда нет пальцев вообще. И по методикам которые определяют частоту встречаемости. С помощью них выводят вероятный узор недостающего пальца.

Общие признаки капиллярного узора:

Тип узора

Вид узора

Количество расположения дельт

Степень кривизны дуг

Указывается толщина капиллярных линий и промежутки между ними.

Частные признаки

Выделяют 3 группы:

Детали строения узора Их много. Некоторые товарищи выделяют 30-40 штук.

Точка – редкий случай. Короткая капиллярная линий которая не превышает 1,5 его величины

О

Определяет по часовой стрелке

брывок (фрагмент) – короткая капиллярная линий. Не более 5 мм.К

апиллярные

линии -

апиллярные

линии -

Окончание капиллярной линии

Разветвление (не вилка)

Слияние (не вилка)

Как различать? Всё просто!)))

Глазок – глазок и островок похожи. Если линии на коротком похожа промежутки параллельные то это островок, если параллельности нет. То это глазок.

Островок

М остик - на русскую Н

Крючок – крючок он и есть крючок

Изгиб линии –

Опасный признак «перерыв капиллярной линии». Линия прерывается если она продолжается по предполагаемой линии. Продолжается там где мы предполагаем её увидеть.

Прерывистые линии – узел состоящий из перерывов или обрывков

И т.д.

Узлы детали строения узора Всё то что было в первой группе то это на всю жизнь. И если они в комбинации встречаются то это и есть узлы, детали строения.

Детали строения линий Форма начала окончания капиллярной линии. Белый точки это поры. Количество и расположение пор индивидуальны для каждого человека. Исследование пор занимается пароскопия. Если в перспективе имеем пароскопию то не лезть порошком. Поры используются в качестве дополнительных идентификационных признаков. Впринципе следы от пор можно использовать в качестве идивидуального показателя. Но нужно использовать 22 пор. Инжероскопия. Её придумал индийский криминалист. Он исследовал края капилярных линий. Оказывается они тоже индивидуальны. И инжероскопию можно использовать в качестве доп показателя. В перспективе с помощью инжероскопии можно изучать смазанные отпечатки.

От левого края узора идём по часовой стрелки.

Криминалистическое значение следов рук.

Информация способствующая расследованию которые мы можем получить из этих исследований.

2 значения:

Идентификация – идентификация личности по следам рук. (дерматогрифика, пальмоскопия, планоскопия). Следы рук часто встречаются в криминалистических учётах.

Есть методики по установлению возраста (количество капилярных линий на пол сантиметра кожного покрова), установление расы и национальности (по комбинациям узоров на различных пальцев) определение отцовства, болезни устанавливаются (ряд болезний вводи искажения в капиллярный узор), установление потенциальных возможностей в физическом и психологическом плане (подсчитываются все дельты на всех пальцах. Максимум 20. У людей с малым количеством дельт есть расположенность к взрывным видам спорта. От 14-16 марафонцы, с высоким дельтовым индексом имеющие потенциальную склонность к сложно координированной деятельности, люди с высокими возможностями в науке), установить профессию. «комплексное исследование потовых желёз» книжка Моисеевой.

Методы обнаружения фиксации следов

Методы:

Визуальная

Физические – порошок.

Химические

Физико-химические

Биологические

Следы ног. Виды следов ног.

Следы босых ног – если мы имеем дело со следами босых ног, то возможна идентификация личности по следам. Всё идёт в рамках дактилоскопической экспертизы. На ногах те же самые узоры. Другое дело, что картинка не очень получается.

Следы обутых ног – Если мы имеем дело со следами обуви то возможна идентификация обуви. Но не забывать что любая идентификационная экспертиза устанавливает лишь факт взаимодействия одного субъекта на другой.

Следы ног в носках, чулках, колготках и т.п. – возможна идентификация носок, чулок и т.д. По способу вязки, по «шрамам» (дырки и зашитые дырки) на них.

Следы ног внутри обуви – в принципе возможна индивидуальная идентификация, но это связанно с наличием ярко выраженной аномалией в строении стопы.

Возможно установление пола лица. Раньше это было просто. Посмотрели фасон обуви и понятно мужик или женщина. А теперь всё сложнее.

Но есть другие признаки по которым можно определить пол. Дорожки следов ног.

Длина шага: в большинстве случаев у лиц женского пола длина шага меньше.

Угол разворота стопы: результаты исследований показывают что у женщин он крайне редко отрицательным. Этот же признак позволяет определить факт переноски тяжестей. Угол разворота стопы увеличивается когда человек что-то несёт. То же самое верно для женщин на поздних стадиях беременности.

Состояние лица: усталость, опьянение и т.д.

Рост: самая простая формула определения роста основана на пропорциях тела человека. У пропорционально сложенного человека размер ступни это 1/7 роста.

Работа со следами ног.

Фотосъёмка – это святое Дорожка следов ног фотографируется по правилам линейной панорамы. Единичные следы по правилам детальной фотосъёмки с масштабом.

Измерение. В дорожке изучаются элементы.

Фиксация и изъятие – всё что касается босых ног, то тут всё аналогично с следами рук. Что касается обутых следов. С объёмных следов изготавливаются слепки. Можно конечно использоваться силиконовые пасты но они маленькие. Поэтому чаще всего уже длительное время применяется способ использования гипса. Возможно стеарином (парафином)

Гипсовый метод.

Гипс желательно применять медицинский. Он качественный. За неимением мед гипса применяется строительный гипс который продаётся под гордым названием «алибастер». Способы изготовления:

Наливной – применяется на грунтах нормальной влажности. Из следа убираются всё что попало туда после следообразования. Подготовка следа состоит в следующем: в тех случаях когда у нас рыхлый или сыпучий грунт его необходимо закрепить (например песок). Закрепляют например при помощи раствора полихлорвинила в ацетоне. Им опрыскивается след. Этот способ может использоваться как и самостоятельный способ снятия следа. Также для закреплении применяется лак для волос (отечественный). Можно нитролаками распылёнными. Возможно 20% раствор сахара. Также шеллачный лак (спиртовой лак). На снегу закрепление идёт при помощи распыления воды. Но помимо воды на снегу используется бензедин. Он хорош тем, что и при плюсовых температурах он даёт корочку. Если след не глубокий (меньше 5 мм) необходимо сделать бортик у следа. Искусственное увеличение глубины. Слепок должен быть в районе 2 см.

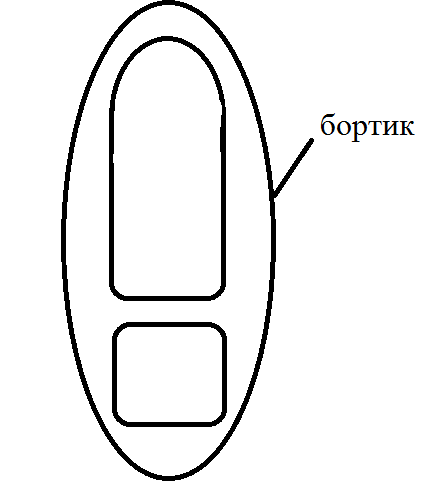

Бортик

делается из картона, листового метала

и т.д.

При изготовления снега на снегу

воду необходимо довести до температуры

близко к нулю. Просто снег бросаем в

ведро. Как снег перестал таить так

нормально.

Сам способ. Заливка идёт

в 2 приёма. Делается раствор. Когда

делаем раствор нужно соотнести объём

наличия раствора и следа. Раствор должен

быть однородной консистенции. Раствор

должен быть на состоянии сметаны, теста

для оладьей, на пределе вытекания.

Добавлять воды или гипса по чуть чуть.

То чего добавляете не переборщите.

Постоянно

мешать.

Размешали и бегом заливать.

Как

заливать? Мерно, аккуратно. Чем ниже

тем лучше. Лучше струю не направлять

примеком из резервуара. Лучше через

что-нибудь.

залили. Дальше нужно дать

вибрацию. Берём ложку или шпатель и

окуратненько ударяем. След необходимо

армировать.

Как армировать? Применяются

лучинки. Лучинки это колотая древесина.

Рисунок 3

Такие лучинки перед тем

как использовать в качестве арматуры

необходимо замочить. Заранее в воду.

Чтобы они влагу набрали.

На лучинку

необходимо поместить бирку (кто изъял

зачем изъял). Написать лучше до того

как на улицу вышли. Узелок лучше внутри

гипса.

Первый слой не надо ровнять

до зеркального блеска. Чем он кривее

тем лучше схватится со вторым слоем.

Второй замес можно качеством на

стараться. Его задача довести до нужно

толщины.

Минут через 15-20 слепок будет

готов.

Вынимать. Нежно и аккуратно.

Повернуть вдоль длинны. Если в замёрщем

грунте то полить горячей водой.

Как

промывать? Просто поливать с небольшого

расстояния водой на улице. Не тереть.

Ну а потом на просушку

Бортик

делается из картона, листового метала

и т.д.

При изготовления снега на снегу

воду необходимо довести до температуры

близко к нулю. Просто снег бросаем в

ведро. Как снег перестал таить так

нормально.

Сам способ. Заливка идёт

в 2 приёма. Делается раствор. Когда

делаем раствор нужно соотнести объём

наличия раствора и следа. Раствор должен

быть однородной консистенции. Раствор

должен быть на состоянии сметаны, теста

для оладьей, на пределе вытекания.

Добавлять воды или гипса по чуть чуть.

То чего добавляете не переборщите.

Постоянно

мешать.

Размешали и бегом заливать.

Как

заливать? Мерно, аккуратно. Чем ниже

тем лучше. Лучше струю не направлять

примеком из резервуара. Лучше через

что-нибудь.

залили. Дальше нужно дать

вибрацию. Берём ложку или шпатель и

окуратненько ударяем. След необходимо

армировать.

Как армировать? Применяются

лучинки. Лучинки это колотая древесина.

Рисунок 3

Такие лучинки перед тем

как использовать в качестве арматуры

необходимо замочить. Заранее в воду.

Чтобы они влагу набрали.

На лучинку

необходимо поместить бирку (кто изъял

зачем изъял). Написать лучше до того

как на улицу вышли. Узелок лучше внутри

гипса.

Первый слой не надо ровнять

до зеркального блеска. Чем он кривее

тем лучше схватится со вторым слоем.

Второй замес можно качеством на

стараться. Его задача довести до нужно

толщины.

Минут через 15-20 слепок будет

готов.

Вынимать. Нежно и аккуратно.

Повернуть вдоль длинны. Если в замёрщем

грунте то полить горячей водой.

Как

промывать? Просто поливать с небольшого

расстояния водой на улице. Не тереть.

Ну а потом на просушкуНасыпной В чистом виде применяется в тех ситуациях когда в следе есть большое количество воды, которое удалить не представляется возможным. В это «озеро» насыпают гипс. Информационная ценность такого слепка мала.

Комбинированный Смесь первого со вторым. Применяется на переувлажнённый грунт с небольшим количеством воды. Можно и воду удалить. Как удалить воду? Откачать. Чем? Пипеткой. Как подсушить ? Берут легко воспламеняющую жидкость и опрыскивают и поджигают. Берут просеянный гипс и посыпают тонким слоем на дно. Миллиметра на 3. Всё остальное как наливным способом.

Когда будем насыпать гипс не надо высоко поднимать гипс и по ветру не стоять.

По мимо гипса можно использовать воск, парафин, паста,

Поверхностные следы.

Используется следокопировальная плёнка.

Берём фотобумагу. Увлажняем немного. Выжидаем немного, чтобы желатин размяк. Прикладываем бумагу и раскатываем валиком.

Когда будет фоторобот попросить чтобы показали ретрофоторобот.

При помощи пористой резины можно ещё снимать поверхностные следы. Перед применением зачищаем наждаком. Прикладывается. Покрывается лаком.

Есть и специальные приборы. Принцип у них один. Применяется когда одеяло воляется со складками на полу и и на нём след от грязной обуви. Имеется металлический пластина. Наэлектризовывается и пылинки прилипают к пластине. С него уже можно снимать.

Brti.ru – новинки спец техники по криминалистики

Следы транспортных средств.

Виды:

Следы ходовой части (колёс, траков, полозьев)

Следы частей и деталей кузова (подножки)

Группа сопутствующих следов. (Частицы груза перевозимого, частицы горючки, части автомобиля)

Криминалистическое значение:

Индивидуальная идентификация

Групповая идентификация

Н аправление движения можно установить (переломанная палочка. Рисунок протектора) веточка направление. На любом протекторе есть косые элементы

Попова Алеся Анатольевна.

Всего 8 семинаров.

Криминалистическое исследование письма. Понятие письма. Элементы.

Письмо необходимо рассматривать комплексно. В нём выделяют 2 стороны:

Смысловая (письменная речь) - Содержание документа и языковые средства которыми оно выражается

Графическая сторона (почерк) – отражение на бумаге привычной и индивидуальной для каждого лица система движения при выполнении письменных знаков.

Р ис

1.

ис

1.

Автор текста исполнитель

Автороведческая почерковедческая

Экспертиза экспертиза

Если на интересует письменная речь. Кто его создал, стилистические особенности то нас интересует автор текста. Проводим и назначаем автороведческую экспертизу

Если интересует почерк то нас интересует исполнитель. Проводится почерковедческая экспертиза.

В начале 19 века как только начали появляться данные экспертизы эти стороны не разделяли и экспертизы тоже не разделяли. Уже с 40ых годов ввели данные подразделения. И с тех пора данные экспертизы традиционно. Если нас интересует и автор и исполнительно то одновременно назначается 2 экспертизы.

Основы почерковеденья.

Свойства почерка:

Индивидуальность почерка формируется под воздействием объективных и субъективных факторов и отличает почерк одного человека от почерка другого. Объективные факторы это всё что связанны со внешней обстановкой. Например: высота парты, высота стула, освещение, особенности преподавания письма в школе. Субъективная факторы это все те факторы которые зависят от человека. Например: рост, уровень глаз, зрение, тонус мышц, ну и в целом координация движений, различные параметры связанные с физиологией.

Динамическая устойчивость. несмотря на то что почерк формируется к 20-25 годам. Со временем он может претерпевать небольшие изменения, которые не отменяют его индивидуальности. Небольшие изменения связанны с возрастом (тонус мышц хуже, зрение хуже). При этом частые признаки всё равно совпадают. Временной характер изменений не позволяет использовать в качестве образцов образцы взятые в разное время. Разрыв между образцами должен быть не более 5-7 лет.

Избирательная изменчивость. Возможны изменения навыка письма, которое сбивает всю систему, т.е. изменяет признаки почерка. В тех случаях, когда фактор настолько сильный что меняет навыки письма то погрешности настолько сильны что признаки меняются. Например: алкогольное опьянение, усталость физическая, письмо в темноте, письмо лёжа. В этих случаях, ни о какой идентификации не получится. Это нужно для того что если есть такие факторы то мы можем производить диагностические исследования.

Диагностические, почерковедческие задачи.

Вопросы идентификации самые разработанные. 90% вопросов почерковедческого исследования вопросы идентификации.

Задачи:

Собственно диагностические задачи – определение психофизиологического состояния лица.

Диагностика классификационная – подразделения человека в рамках определённых границ классификации. Определение пола, возрасту, профессии, национальности и др.

Ситуационно-диагностические задачи – определение особенностей внешней обстановки навыка письма. – необычные температурные условия, освещение, необычная поза.

Признаки почерка

Несколько позиций:

Включает 3 элемента:

Общие признаки

Частные признаки

Топографические

Деление всех признаков на 2 большие группы:

Общие

Частные

Чем отличаются эти точки зрения. По содержанию не отличаются. Другое дело топографические признаки по другой классификации входят в общие.

Топографические признаки относятся к расположению текста в целом на листе.

Общие признаки почерка

Система общих признаков почерка состоит из 3 групп:

Признаки характеризующие степень и характер сформированности письменно двигательного навыка. Признаки в этой группы:

Степень выработанности почерка.

Мало выработанный почерк – характерен для учеников 1-4 классов а также лиц окончивших обучение на начальной стадии.

Средне выработанный почерк – характерен для лиц 8-9 классов и лиц окончивших обучение на этих классах

Высоко выработанный почерк – это наивысшая степень развития практики. Лиц которые полностью закончили обучение и продолжили письменную практику после школы.

Как определить. Дело не в красоте а в выработанности и темпе (скорости) письма.

Степень сложности движения.

Упрощённый почерк – нет времени или экономия энергии. Упрощаем работу и не дорисовываем элементы.

Простой почерк - буквы совпадают с нормой прописью

Усложнённый – если есть время и человек спокойный и уровновешанный. Появляются лишние элементы.

Критерием нормы считаются нормы прописи. Если буквы совпадают с нормой прописью, то почерк у данного человека простой.

Признаки характеризующие структуру движений про их траектории.

Наклон

Право наклонный

Косой – около 30 градусов

Лево наклонный

Вертикальный

Смешанный – буквы пляшут

Размер почерка - протяжённость движений по вертикали.

Малый – менее 2 мм

Средний – 2-5 мм

Большой – выходим за уровень клеточки, более 5 мм.

Разгон – преобладающая протяжённость движений по горизонтали

Малый (сжатый) – экономим бумагу

Средний

Большой (размашистый) – не встаёт вопрос с количеством. Пишем как захотим во всю длину.

Визуально смотрим насколько сжаты или растянуты буквы.

Нажим

Сильный

Средний

Слабый

Раньше основан деления расстояние между длинной и шириной. Сейчас просто на просвет если на просвет мы видим линии то нажим уже сильнее.

Признаки характеризующие пространственную ориентацию и размещение движений (топографические). – расположения текста на листе

Поля

Наличие или отсутствие полей – расстояние от вертикальных срезов до текста. Если расстояние от среза до текста больше чем 0,5 см то поле есть. Если расстояние меньше 0,5 см то поля нету.

Положение поля

Левое

Правое

Левое и правое

Размер поля

Малый размер – до 1 см

Средний – 1-3 см

Большой – более 3 см

Если не можем чётко определить, расстояние неравномерно. То пишем границы. От и до.

Конфигурация линии поля.

Прямая Рис 3

Выпуклая – поворачиваем по часовой стрелки если интересует правое поле и сморим выпуклость или вогнутость. Если интересует левое поле то поворачиваем против часовой стрелки

Вогнутая

Ломанная – сильный обрыв (рис 5)

Извилистая – плавный обрыв (рис 4)

Ступенчатая – если текст не имеет общей направленности но есть закономерность

Красная строка

Наличие или отсутствие

Количество красных строк

Размер

Малый – менее 2 см

Средний – 2-3 см

Большой более 3 см

Не по уровню листа, а по уровень текста.

Размещение строк относительно горизонтальных срезов листа бумаги

Горизонтальная

Поднимающаяся

Опускающаяся

Форма линий письма в строке.

Прямолинейная – если строчки все по одной линии.

Извилистая – слова прыгают по строке

Ломанная – более жёсткое прыганье слов

Выпуклая -

Вогнутая

Ступенчатая - как по ступенькам идут слова.

Интересует на строчки.

Общие дают лишь представление о почерке. Имеют подготовительный характер. Идентификацию по общим провести нельзя.

Частные признаки.

Сложность движений при выполнении письменных знаков и их элементов – интересует отдельная буква. Например буква «А». Добавления лишних элементов или удаление каких то элементов. Отклонения от нормы ищем.

Форма движений при выполнении письменных знаков и их элементов – особенности в рамках формы буквы. Которые также не стандартны. Например буква «А» овал с палочкой и крючочком. Особенности в рамках формы например: круг или квадрат вместо овала, угловатость. Буква «Р». Например в форме петли.

Направление движений при выполнении письменных знаков и их элементов – нас интересует как человек с точки зрения направления буквы выполнял написания буквы. Пример: буква «Н». второй элемент иногда выполняется по диагонали. Такое направление не в рамках нормы. стрелочкой укажем направление. Буква Б. Последний элемент ещё и опустили.

Протяжённость движений по вертикали и горизонтали при выполнении письменных знаков и их элементов – ищем отклонения от нормы продписи но уже в рамках нарушений по вертикали иои шгоризонтали. Бква «В». 2 овала. Верхний элемент болше нижнего. Например мы верхнюю часть увеличили а нижнюю съузили. Это изменения в горизонтали. Если уменьшили и диаметр овала нижнего то и по горизонтали и по вертикали. Буква «О». Овал. Мы его написали как шар. Изменения по горизонтали. Буква «Б». Второй элемент сильно увеличению Изменение по горизонтали.

Количество движений при выполнении письменных знаков и элементов – по нормам прописи есть стандарт элементов буквы. Зачастую человек отдельные буквы упрощает а другие усложняет. Например буква «Я». Обычно 4 элемента. Буква «Т» (маленькая). Мы ещё добавляем линию, Увеличили количество движений.

Вид соединения движений при выполнении письменных знаков и их элементов. Например «Й». Соединяем верхний элемент.

Последовательность при выполнении письменных знаков и их элементов – распространяется на 7 букв – Ф, Ж, Н, Д, Х, В, Т. Буква «В». В классическом варианте сначала верхний а потом нижний элемент. Нарушение: сначала в низ идём а потом вверх. Буква «Ф». С начало овальный элемент и потом центральный элемент и второй центральный элемент.

Относительно размещения движений при выполнении письменных знаков и их элементов. Все те признаки которые не рассматривались в первых 7 группах. Критерии: любое нарушение в рамках сдвига нарушения элемента. Буква «Ю». Второй элемент находится на 3 элементе. Можем вписать 2ой элемент в 3ий. Ставим стрелочки указывая что относительно чего съехало. Буква «Ж». Классический вариант 2ой элемент посередине. Но 2ой элемент может сместиться относительно 1ого элемента.

Нас не интересует расположение текста, строки, наклон, Нас интересует особенности выполнения каждой отдельной буквы. Критерием нормы является также нормы прописи.

Практически полностью аналогична работа со следами транспорта работе со следам ног (в обуви естественно).

Тем не менее есть нюансы:

По поводу измерения В следе транспортного средства измеряется колея. Колея измеряется по центру колёс. Колея это расстояние между центрами колёс на одной оси. Также измерение левого и правого следа по ширине

База. Это расстояние между центрами колес находящиеся на разных осях. В случае с многоосевыми – измерение идёт по центру тележки.

Если стоял на податливом грунте

Следы разворота

Нюансы изготовления слепков:

Слепок мы делаем имея ввиду назначение идентификационную экспертизу. Эта экспертиза проводится по частным признакам. Отсюда просто заключение – слепки делать в тех местах где наиболее чётко отобразились эти признаки. Можно делать несколько слепков. А лучше сфотографировать.

Следы взлома.

Под взломом понимается преступное преодоление преград.

Классификация следов по объектам взлома.

Дверь.

Классификация замков и способы их взлома

По способу крепления:

Навесные (амбарные)

Накладные (распространенны в мебели)

Прирезные – замки корпус которых частично находится в теле двери.

Врезные замки – полностью внутри двери.

По устройству и принципу действия

Пружинный – простейший. Его назначение для подсобных помещений. Ключ выгляди простым. Ригель – это часть замка которая всовывается и высовывается). Сныч – металлическая пластин. Ключ при повороте давит на ригель и приподнимаем его. После чего передвигаем ключом в отверстиях ригель. Берём 2 гвоздя. Одним приподнимаем ригель, а вторым двигаем ригель. Следы: царапины внутри корпуса, частицы ржавчины, следы инородного метала.

Цилиндровый – очень распространённый. Внутри каналов находятся штифты. Металлические цилиндрики диаметр такой чтобы нутрии двигались. Когда ключ полностью вставлен то он выстраивает штифты так чтобы расстояние между штифтами равно разрывам между вращающейся частью и не вращающейся частью. Взлом: Высверливание. Берётся нормальное сверло и с внешней стороны делается дырка. Всё ломает на пути. Всё падает в низ. И можно отвёрткой открыть. В хороших замках шарик есть. Взлом при помощи кислоты: заливается через замочную скважину. Она находит дырки и уничтожает всё подряд. Жидкий азот: охлаждение до сверх низких температур. После чего удар ломает метал. Путём подбора ключей: со времени штатный ключ не до конца утапливает штифты. Ключом близким по конфигурации можно открыть данный замок. Отмычка: берём заготовку ключа. Тонко стачиваем нижнюю часть ключа. Бампинг: специальный ключ. Ключ вставляется и по уху резкий удар. Резкий удар штифты вгоняет в низ. И нужно быстро открыть дверь. Взлом при помощи свёртыша: делается заготовка ключа, но делает из высоко легировано стали. Очень прочная сталь. Вставили. В ушко штырь и резкий поворот. Прочная сталь срезает штифты. Номера на ключах – это слегка зашифрованная информация о количестве и параметров штифтов. Отвёрткой: отвертка и шпилька. На конце она загибается. Вместо ключа вставляется отвёртка. После чего пытаемся повернуть. Нащупали проволокой первый штифт давим на него. Первый штифт падает и замыкается полочкой. И так остальные минут 20.

Дисковый – ключ выглядит узнаваемо. 2 фазы открывания. 1ая фаза поворачиваем. Все они позже выравниваются из-за подпружиненной палочки.. И они все двигались единым монолитом. Взлом: свёртыш.

Сувальный – сувальда эта пластичночка из метала размером со спичечный коробок. Сувальд много. Целая пачка. Уступчики на ключе либо равны либо кратны толщине сувальда. Когда идёт поворот ключа все уступчики начинают взаимодейтсовать с о своей сувальдой. В верхней частью поворота ключ вытсраивает сувальды так что пропуск в лабирианте выстраивается в одну напротив опорной стоки. Второй оборот проводит опорную стойку в другое место. Количество сувальд в замках всегда больше 5. Взлом: сверлят так чтобы уничтожить опорную стойку. Но опорные стойик защищают. Отмычка: делается отмычка и потом делается качерга. Вставили и начинаем как будто открывать. Потом кочергой нащупываются сувальда и поочерёдно поднимаются сувальды. нужна чистая загатовка буз зубчиковю Берём заготовку и свечку. Берём тиски и набор натфилей. Закапчиваем загатовку на свечки. В том месте где копоть сошла подрабатываем напильником. Пока не откроется. Современный способ: самоподбирающиеся отмычки

Реечный замки – на ригеле идёт соответствующее обратная нарезка. Вталкиваем ключ ригель скрывается. такой замок легко взламывается в помощью ветки по диаметру похожей. Вколачиваем ветку и замок считает что это ключ. Выход загнутый ключ. Эти замки открываются с помощью гитарной струны. Внутри на ригеле ручка должна быть. При определённом положении ручек открывается. Берётся гитарная струна. Лучше вторая. Берётся трубка диаметром как ключ. Через трубку продеваем струну, нащупываем ручку и рывком на себя открываем замок.

Чем стандарте замок тем легче его ломать.

Можно переделать стандартный замок.

Способы вскрытия дверей

Отжим – берётся что-нибудь что можно использовать в качестве рычага. Вставляется между дверью и косяком и вытаскивается. Есть вариант отжима для двусторчатных дверей. Чтобы открывающие шпенгалеты открывались.

Выпиливание части двери с запорным устройством. Если дверь сплошным полотном. Или просверливается отверстие и ножовкой выпиливается окуратно. Или несколько отверстий и последующее перерубание. Были варианты когда высверливается большие дырки сверлом и тонкой рукой открывается замок изнутри.

Выбивание филёнки Филёнки уязвимая часть двери. Выбивают просто сильным ударом

Накладной замок. Выбивается замок ударом молотка. Прорезается дырочка и ударом кувалды по палки выбивается замок.

Если есть внутренние запорные устройства типо крючка, то просовывание предмета с последующим откидыванием крючка. Или распиливание.

Замки с ключами сувального и пружинного типа ставили в двери

И т.д.

Взлом окон.

Отжим. Для пластиковых не подходит. Для деревянных подходит не для всех. Не очень способ

Примеряется присоска со стеклорезом. Специальная присоска. Нечто среднее между присоской от детского пистолета и вантузом. Прорезаем дырку и вынимаем на излом присоской

Пластырь – берётся ткань (мешковина) в чём-нибудь вязком вываливается (мёд, солидол). Прилепляется пластырь, берётся молоток и стукается. Этот мешок гасит звук бьющегося стекла. И стекло остаётся на пластыре.

Если на окнах решётки. То либо отгибаются, либо перепиливаются, либо вырываются.

Взлом стен.

В городе редко. В сельской местности всегда. Отрывание досок. Использование бензопилы.

Взлом потолков и полов.

В 90ые годы.

Классификация следов взлома.

Следы давления. – образуются в результат воздействия на преграду орудия как рычагом (отжим) либо воздействия орудием на прикладу проломом.

Следы трения (скольжение) – при просовывание предмета для вскидывание упора. Когда орудие скользит по поверхности преграды без проникновения в толщу. Проявляется в виде уплотнения, царапин, мазки.

Следы разреза Разрез бывает:

Простым – характерен для орудий с одной режущей кромкой (разруб топором)

Встречный разрез – 2 режущих кромки на одной оси (кусачки, бокорезы, клещи)

С отделением мелких частиц.

Следы строгания – при помощи ножа расширения для последующего просовывания

Следы пиления пилы бывают 2 типов:

Пилы для поперечного пиления – зубья таких пил натачиваются под углом 45 градусов. Перерезаются волокна и опилки выбрасываются в ту или иную сторону.

Для продольного пиления – затачивается одна сторона под углом 90 градусов. Эта пила вырывает волокна

По следам распила можно определить тип пилы.

Комбинирована пила

Сверление – свёрлами по металлу и дереву делается сквозное сверление делается. На сторону противоположную сверлению выпадает кружок по которому можно провести идентификацию в сквозном.