- •Предисловие

- •Методические указания

- •Глава 1. История развития эволюционных идей

- •1.1. Эволюционные идеи в древности. Средневековье и эпоха Возрождения

- •1.2. "Система природы" Карла Линнея

- •1.3. Эволюционное учение ж.- Батиста Ламарка

- •1.4. Непосредственные предшественники ч. Дарвина.

- •Глава 2. Эволюционная теория Чарльза Дарвина.

- •2.1. Основные предпосылки возникновения дарвинизма.

- •2.2. Факторы эволюции по ч. Дарвину

- •2.3. Кризис классического дарвинизма.

- •Глава 3. Современный этап в развитии эволюционной теории

- •3.1. Методы изучения эволюционного процесса

- •8. Иммунологические методы:

- •3.2. Синтетическая теория эволюции

- •Глава 4. Учение о микроэволюции.

- •4.1.1. Понятие и критерии вида.

- •4.1.2. Структура вида.

- •4.2. Элементарные эволюционные факторы.

- •Скорость репродукции аллеля, которому не благоприятствует отбор

- •Скорость репродукции аллеля, которому благоприятствует отбор

- •4.3. Формы естественного отбора

- •4.4. Возникновение адаптаций - результат действия естественного отбора

- •4.5. Основные пути и способы видообразования.

- •Глава 5. Основные закономерности макроэволюции

- •5.1. Эволюция онтогенеза. Учение а.Н.Северцова о филэмбриогенезах

- •5.2. Эволюция онтогенетических и филетических корреляций.

- •5.3. Общие закономерности эволюции органов.

- •5.3.1. Принципы преобразования органов.

- •5.3.2. Способы преобразования органов.

- •5.4. Эволюция групп организмов

- •5.4.1. Формы филогенеза.

- •5.4.2. Главные направления эволюционного процесса.

- •5.4.3. Правила эволюции групп.

- •Глава 6. Особенности эволюции человека.

- •6.1. Место человека в системе животного мира

- •6.2. Основные этапы антропогенеза.

- •6.2.1. Предшественники людей (проантропы)

- •6.2.2. Древнейшие люди (архантропы)

- •6.2.3. Древние люди (палеоантропы)

- •6.2.4. Современные люди (неоантропы)

- •6.3. Генетические механизмы эволюции видов человека.

- •6.3.1. Хромосомная эволюция и видообразование.

- •6.3.2. Сравнение сателлитных днк разных видов высших приматов.

- •6.3.3. Эволюция белков.

- •6.4. Популяционная структура человечества.

- •6.4.1. Виды популяций людей, их основные характеристики.

- •6.4.2. Действие элементарных эволюционных факторов в человеческих популяциях.

- •6.4.3. Расы и расогенез.

- •6.4.4. Генетические различия между расами.

- •Заключение

- •Перечень рекомендуемых тем для обсуждения на семинаре “Современное эволюционное учение”

- •Список рекомендуемой литературы

4.4. Возникновение адаптаций - результат действия естественного отбора

Все закрепляющиеся в ходе эволюции особенности представляют собой те или иные адаптации (приспособления). С экологической точки зрения адаптацией следует считать любое изменение организации, снижающее смертность под действием факторов среды. Возникновение приспособленности к среде – основной результат эволюции. Поэтому эволюцию можно рассматривать как процесс возникновения адаптаций – адаптациогенез.

Когда признак под действием движущего отбора приходит в соответствие со средой и обеспечивает надежную защиту от элиминации данным экологическим фактором, на него начинает действовать стабилизирующий отбор. Изменение или исчезновение такого признака будет уже невозможным из-за того, что вызовет нарушение нормального онтогенеза и тем самым гибель организма. Например, у высших позвоночных (амниот) и человека в эмбриогенезе закладываются жаберные щели, которые затем зарастают и у взрослого организма отсутствуют. Естественно, у дышащих легкими животных жаберные щели не могут иметь селективного значения. Но их закладка определяет расположение и нормальное развитие кровеносных сосудов головы - сонных артерий и яремных вен, которые эволюционно возникли из жаберных артерий и вен низших позвоночных. Нарушение развития этих важных сосудов может привести к формированию пороков развития, что и обусловливает сохранение закладки жаберных щелей. Признаки, утратившие селективное значение, т.е. не подвергающиеся ни движущему, ни балансирующему, ни стабилизирующему отбору, редуцируются и исчезают. Примеры адаптаций столь многочисленны, что можно привести лишь некоторые яркие примеры.

1. Средства пассивной защиты: панцири, хитиновый покров, колючки ежей, волоски, раковины; кремнеземные оболочки клеток злаков.

2. Приспособительная окраска: покровительственная, предостерегающая и мимикрия.

3. Физиологические адаптации: недостаток воды – выживание растений с развитой водоносной паренхимой.

4. Сложные адаптации: насекомоядность и способность к движению у растений (росянка).

Однако необходимо подчеркнуть, что любая приспособленность относительна, а не абсолютна. При изменении условий среды и действием мутационной изменчивости приспособленность снижается. Несовершенство адаптаций лежит в основе приспособительной эволюции под действием естественного отбора. Таким образом, именно естественный отбор обусловливает возникновение и сохранение адаптаций. Отсутствие отбора по признаку, при сохранении изменечивости этого признака, приводит к его разрушению и исчезновению.

4.5. Основные пути и способы видообразования.

Новый вид может возникнуть из одной или группы смежных популяций, расположенных на периферии ареала исходного вида. Такое видообразование называется аллопатрическим (от греч. allos - иной, patris - родина). Новый вид может возникнуть внутри ареала исходного вида. Этот путь видообразования называется симпатрическим (от греч. syn - вместе, patris - родина). Третий путь видообразования посредством постепенного изменения одного и того же вида во времени, без какой-либо дивергенции исходных групп. Такое видообразование называется филетическим.

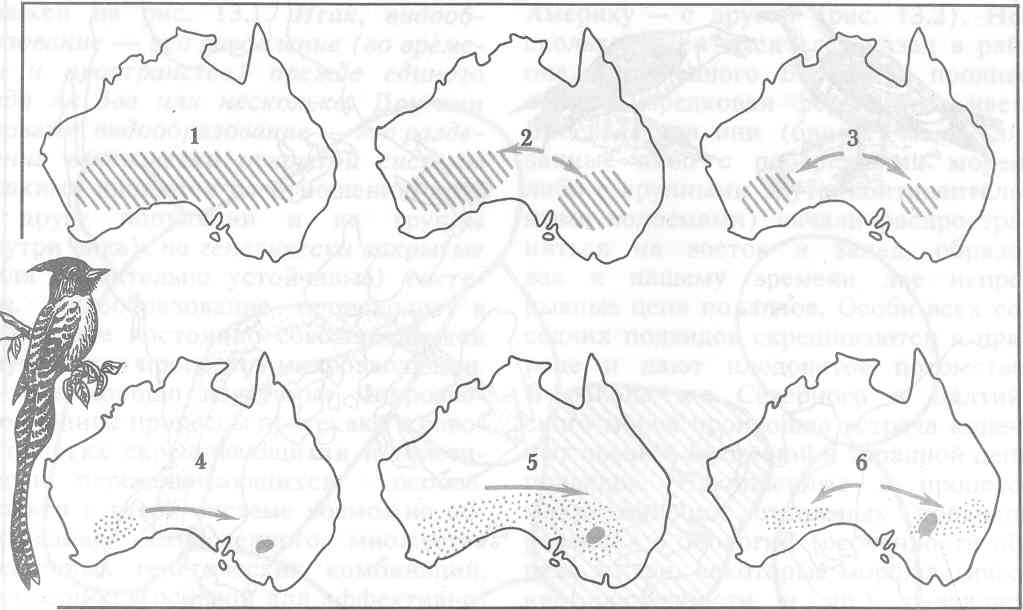

I. Аллопатрическое (географическое) – со сменой родины (ареала), т.е. видообразование на основе географической изоляции (Рис. 3).

Рис. 3. Способы аллопатрического видообразования

При аллопатрическом видообразовании новые виды могут возникать путем фрагментации или при расселении исходного вида, в процессе которого все более удаленные от центра расселения периферийные популяции и их группы, интенсивно преобразуясь в новых условиях, становятся родоначальниками новых видов.

1. Фрагментация (распад) ареала популяции на несколько (как правило, с пространственной изоляцией).

2. Расселение исходного вида от центра популяции – часть особей популяции попадает в другие условия.

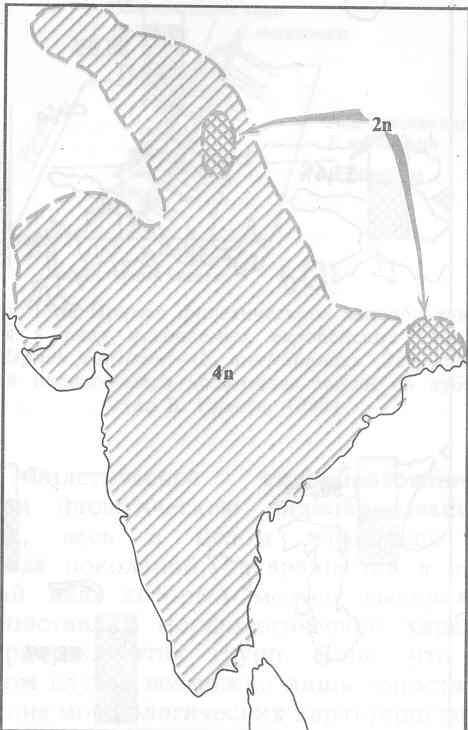

II. Симпатрическое – возникновение нового вида внутри ареала (Рис. 4).

Оно может происходить двумя основными способами: автополиплоидии, аллополиплоидии.

1. Автополиплоидия – быстрое изменение кариотипа (задержка расхождения хромосом в мейозе): удвоение, утроение и так далее основного набора хромосом предковых видов.

2. Аллополиплоидия или гибридогенное видообразование. Чаще встречается у растений – скрещивание разных видов с последующим удвоением числа хромосом.

Культурная слива = терн (2n = 32) х алыча (2n = 16) с последующим удвоением хромосом 2n = 48.

Особенностью симпатрического пути видообразования является возникновение новых видов морфологически близких к исходному виду. Например, при полиплоидии увеличиваются размеры, а облик растений не изменяется.

Рис. 4. Способ симпатрического видообразования – автополиплоидии. Пример возникновения репродуктивной изоляции при полиплоидизации у растений Dicanthium annulatum, обитающего на территории Индостана.

III. Филетическое видообразование – постепенное медленное изменение вида во времени, т.е. из поколения в поколение приобретаются изменения, новые признаки. При этом всегда остается возможность того, что на каком-то этапе эволюции от единого филетического ствола могли дивергировать другие группы. Поэтому в чистом виде филетическая эволюция практически невозможна.

Вопросы к главе 4:

1. Дайте определение вида и его критерии.

2. В чем заключается существо популяционного мышления в современной биологии?

3. Почему элементарной единицей эволюционного процесса является популяция, а не особь и вид в целом?

4. Определите структуру вида и популяции, их основные характеристики.

5. Какое значение в эволюции имеют элементарные эволюционные факторы?

6. Определите место концепции борьбы за существование среди механизмов эволюционного процесса.

7. Назовите формы естественного отбора, в чем их отличие?

8. В чем состоит вклад генетики в развитие теории естественного отбора?

9. Какова связь между процессами элиминации и естественного отбора?

10. В чем состоит творческая роли естественного отбора?

11. Обоснуйте тезис: "эволюция - это процесс адаптациогенеза".

12. Пути и способы видообразования?

13. Чем аллопатрическое видообразование отличается от симпатрического?

14. Можно ли определить границы вида в палеонтологическом материале при филетическом видообразовании?