- •Физиологические свойства сердечной мышцы (рабочего миокарда) и их особенности по сравнению со скелетной мышцей, их происхождение и значение.

- •Электрокардиография: определение, схема экг, зарегистрированной во втором стандартном отведении, генез зубов, сегментов и интервалов, их параметры, значение экг для клиники.

- •Блуждающий нерв

- •5 Влияний:

- •Симпатический нерв

- •Интракардиальная регуляция деятельности сердца: миогенная регуляция, внутрисердечная нервная система, ее схема и опыты, ее доказывающие. Гуморальные механизмы, корковые влияния.

Интракардиальная регуляция деятельности сердца: миогенная регуляция, внутрисердечная нервная система, ее схема и опыты, ее доказывающие. Гуморальные механизмы, корковые влияния.

Интракардиальная регуляция сердечной деятельности - за счёт местных рефлекторных дуг. Опыт: сердце изолируют. В правое предсердие вводится балончик, в который накачивается воздух (объём правого предсердия увеличивается). В итоге изменяется частота сокращения желудочков. Полость сердца изнутри обрабатывается антисептиком. При повторном экстперименте частота сокращения желудочков постоянна, т. к. снижается чувствительность местных афферентных нейронов и поэтому нет местной рефлекторной реакции.

Миогенная регуляция:

Гетерометрический механизм опосредован внутриклеточными взаимодействиями и связан с изменением взаиморасположения актиновых и миозиновых нитей в миофибриллах кардиомоицитов при растяжении миокарда кровью. Приводит к увеличению количества миозиновых мостиков

Гомеометрическая авторегуляция сердца связана с определенными межклеточными отношениями и не зависит от предсистолического растяжения.ведущую роль играют вставочные диски-нексусы, через которые кардиомиоциты обмениваются ионами и информацией

Внутрисердечная нервная система представляет регуляторный механизм, который оценивает режим кровообращения не только в самих полостях сердца, но и в общем артериальном и венозном русле и обеспечивает изменения сердечной деятельности, необходимые для поддержания системного кровообращения.

Импульсы, приходящие к сердцу по преганглионарным волокнам экстракардиальных нервов, подключаются к действующей внутрисердечной системе регуляции и вызывают реакции, направление которых определяется соотношением между интенсивностью интракардиальной и экстракардиальной импульсации, поступающей на «общий конечный путь», т. е. на интрамуральные эфферентные нейроны сердца.

Влияние коры головного мозга на деятельность сердца.

КГМ регулирует и корригирует деятельность сердца через блуждающие и симпатические нервы. Доказательством влияния КГМ на деятельность сердца является возможность образования условных рефлексов, а также изменения в деятельности сердца, сопровождающие различные эмоциональные состояния (волнение, страх, гнев, злость, радость).

Условно рефлекторные реакции лежат в основе так называемых предстартовых состояний спортсменов. Установлено, что у спортсменов перед бегом, то есть в предстартовом состоянии, увеличиваются систолический объем сердца и частота сердечных сокращений.

Гуморальная регуляция деятельности сердца.

Факторы, осуществляющие гуморальную регуляцию деятельности сердца, делятся на 2 группы: вещества системного действия и вещества местного действия.

К веществам системного действия относятся электролиты и гормоны.

Адреналин оказывает на сердечную мышцу положительное хроно-и инотропное действие. Такое же влияние оказывает глюкагон

Тироксин-положительный хронотропный эффект и повышает чувствительность сердца к симпатическим воздействиям

Кортикостероиды,ангиотензин2 и серотонин-положительный инотропный эффект

Избыток ионов калия-отрицательные хроно,ино-,батмо и дромотропное действие. Снижение концентрации калия- аритмия и экстрасистолия

Умеренный избыток ионов кальция-положительный инотропный эффект

К веществам местного действия относятся медиаторы

ацетилхолин оказывает пять видов отрицательного влияния на деятельность сердца, а норадреналин – наоборот. (хроно-,ино,батро,дромо- и тонотропное)

Тканевые гормоны (кинины) –при высоких концентрациях могут вызвать снижение работы сердца.

Простагландины в зависимости от вида и концентрации способны оказывать различные влияния.

Метаболиты, образующиеся в ходе обменных процессов, улучшают кровоток.

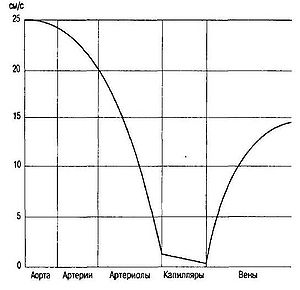

10.Гемодинамика: основные законы и их математическое выражение, функциональная классификация кровеносных сосудов, изменение площади поперечного сечения, сопротивления, кровяного давления и скорости кровотока по ходу сосудистого русла (аорта, капилляры, вены) - схемы.

Гемодинамика — движение крови по сосудам, возникающее вследствие разности гидростатического давления в различных участках кровеносной системы (кровь движется из области высокого давления в область низкого). Зависит от сопротивления току крови стенок сосудов и вязкости самой крови. О гемодинамике судят по минутному объёму крови.

Кровообращение обеспечивает следующие физиологические функции:

1.питание

2. дыхание

3. выделение продуктов жизнедеятельности

4.постояноство температуры

5.взаимодействие органов и тканей

Сопротивление рассчитывается по формуле Пуазейля(стр.352)

Для всей сосудистой системы организма в целом эта формула применима лишь при том условии, если в конце системы, т.е. в полых венах вблизи места их впадения в сердце, давление будет близким к нулю. Соответственно при необходимости вычисления сопротивления отдельного участка сосудистой системы формула приобретает вид

![]()

Сопротивление зависит от суммарного просвета сосудов. Чем больше просвет тнм меньше сопротивление,тем больше объемный кровоток(Q)

Ток жидкости по сосудам определяется разностью давления в их начале и конце(стр.351)

Функциональная классификация сосудов:

Амортизирующие сосуды-артерии эластического типа,легочная артерия,крупные артерии. Они сглаживают резкий подъем артериального давления во время систолы. Во время диастолы желудочков эти сосуды восстанавливают свой просвет и непрерывный ток крови

Резистивные сосуды(сосуды сопротивления)-средние и мелкие артерии,артериолы и прекапиллярные сфинктеры. Оказывают наибольшее сопротивление кровотоку. Особое место занимают прекапиллярные сфинктеры-в их стенке содержится мышечных элементов больше чем в артериолах. От их функционального состояния зависит ток крови через капилляры.

Обменные сосуды-капилляры. В них осуществляются обменные процессы между кровью и межклеточной жидкостью

Емкостные сосуды-вены. Благодаря своей растяжимости способны вмещать большие объемы крови, выполняя функцию депо крови

Артериовенозные анастомозы-сосуды, соединяющие артериальную и венозную части сосудистого русла, минуя капилляры

А) соединяющие каналы замыкательного типа

Б)клубочковый тип

При открытых анастомозах кровоток через капилляры резко уменьшается, либо полностью прекращается. При закрытии их-кровь выбрасывается из артериол в венулы через анастомозы

Поперечное сечение сосудов Наименьшую площадь поперечного сечения всего кровеносного русла имеет аорта — 3—4 см² (см. табл.).

Показатель |

Аорта |

Капилляры |

Полые вены |

Поперечное сечение, см² |

3-4 |

2500-3000 |

6-8 |

Кровяное давление и скорость

Аорта-100 мм РТ.ст

Вены-6-0 мм РТ.ст

Капилляры-30-15 мм РТ.ст

Линейная скорость кровотока-скорость перемещения частицы в кровяном сосуде.

Крупные сосуды-0,5м\с

Капилляры-0.5 мм\с

Объемная скорость кровотока не меняется

изменение

линейной скорости кровоток

изменение

линейной скорости кровоток

Давление крови в артериях: причины, характер, показатели (аорта, полые вены, капилляры). Сфигмограмма: схема и ее анализ, значение для клиники. Пульсовая волна: понятие, скорость распространения у лиц различных возрастов.

Кровь в артериях находится под высоким давлением. Наличие эластических волокон позволяет артериям пульсировать - расширяться при каждом ударе сердца и спадаться, когда давление крови падает

Давление крови в аорте-100 мм РТ ст

Давление крови в венах-6-0 мм РТ ст

Давление крови в капиллярах-30-15 мм РТ ст

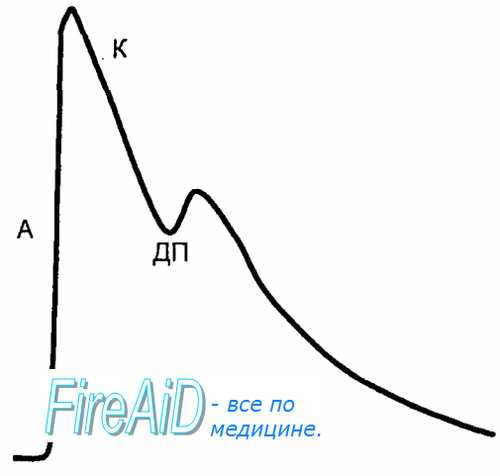

Сфигмограмма-запись пульса артериального сосуда

Подъем волны-анакрота-возникает в систолу в результате повышения давления в артериальных сосудах и растяжения их стенки под влиянием крови

Спад волны-катакрота-возникает в начале диастолы в результате понижения давления в сосудах

Повторный подъем волны-дикротический-возникает в следующий период диастолы

Инцизура(углубление)-отражает снижение давления в сосудах в период закрытия полулунных клапанов

а-

анакрота; К — катакрота; ДП — дикротический

подъем.

а-

анакрота; К — катакрота; ДП — дикротический

подъем.

Пульсовая волна-ритмическое колебание артериального давления. В систолу кровяное давление-увеличивается, в диастолу-уменьшается

скорость распространения пульсовой волны с возрастом увеличивается, при этом несколько в большей степени по сосудам эластического типа, чем мышечного. Такое направление возрастных изменений, возможно, зависит от понижения растяжимости стенок сосудов мышечного типа, что в какой-то мере может компенсироваться изменением функционального состояния ее мышечных элементов.

Для людей молодого и среднего возраста скорость распространения пульсовой волны в аорте равна 5,5-8,0 м/с. С возрастом уменьшается эластичность стенок артерий и скорость пульсовой волны увеличивается.