- •Муляжирование Методические указания к практическим занятиям для студентов специальности 1-19 01 01-05 «Дизайн костюма и тканей»

- •Содержание

- •Введение

- •1 Сведения из истории развития формы и дизайна одежды

- •2 Перечень тем практических заданий

- •3 Особенности выполнения практических работ

- •Тема 1. Буфы

- •Тема 2. Аксессуары

- •Тема 3. Мелкая пластика в макетировании костюмных форм

- •Тема 4. Создание костюмной формы на основе прямоугольника

- •1 Моделирование одежды методом наколки

- •2 Преимущества прямолинейного кроя

- •Тема 5. Создание костюмной формы на основе квадрата

- •Тема 6. Создание костюмной формы на основе треугольника

- •Тема 7. Создание фантазийной костюмной формы на основе круга, овала

- •Тема 8. Создание фантазийной костюмной формы на основе комбинаторики

Тема 8. Создание фантазийной костюмной формы на основе комбинаторики

Данный практический курс «Муляжирование» рассчитан на проведение занятий в 3-х подгруппах специальности «Дизайн костюма и тканей», но разных специализаций:

А) в группах швейников («Дизайн швейных изделий») и трикотажников («Дизайн трикотажных изделий») все темы сохраняются согласно плану;

Б) в группах обувщиков («Дизайн кожгалантерейных изделий») меняется тема № 8.

Следовательно:

Цель А: создание 4-х моделей с частичной или полной драпировкой.

Цель Б: 1) создание 2-х вариантов сумок с драпированными деталями и полностью на основе драпировки;

2) создание 2-х вариантов головных уборов с драпировкой.

Ткань: пластичная, неплотная.

На данный момент существует несколько способов моделирования в мире моды:

несшитая форма (кусок ткани);

на основе прямого кроя;

на основе криволинейного прилегающего кроя;

разверток.

Каждый способ моделирования представляет систему приемов, которые рассматриваются согласно задуманному образу. Знать надо основные вспомогательные приемы образования формы за счет введения различных элементов.

Муляжирование как предмет изучает способы создания драпировок.

Данное задание выполняется на основе полученных данных с учетом введения в проектируемую модель драпировки различного вида и рода. Приемы создания моделей базируются на принципах «золотого сечения», симметрии и асимметрии.

Пояснения к выполнению формообразования драпировок

В оболочковых системах костюма широко используются различные драпировки и складки. Приемы формообразования оболочек характеризуют взаимодействие костюма и фигуры человека. Складки, драпировки, сборка относятся к конструктивным средствам формообразования костюма. Форма складок в костюме продиктована их ниспаданием: трубчатые складки образуются за счет собственной массы, они параллельны между собой; разновидностью трубчатых складок являются каскадные складки, их отличительной особенностью является оформление нижнего среза по косой линии, под углом по отношению к складкам. Трубчатые мелкие складки, полученные под воздействием ВТО и химикатов, называются плиссе и гофре. Лучевые, пазушные и радиальные складки применяются в драпировании форм костюма. Лучевые складки образуются из одной точки и веерообразно расходятся от нее, при этом расширяются, увеличиваются в нижней части. Пазушные складки образуются в результате напуска, свободного нависания закрепленных трубчатых складок. Радиальные складки образуют сложные по форме драпировки, напоминающие концентрические окружности. Как правило, драпировки с лучевыми, пазушными и радиальными складками закрепляются на костюме в двух точках.

Знание принципов образования складок и поведения материала в зависимости от той или иной позы или движения фигуры человека позволяет создавать наиболее гармоничные решения костюма. Так, например, интересный эффект костюму придают фалды – косые складки, образующиеся за счет свободного ниспадания ткани на участках с отклонениями от вертикально расположенной нити основы, фалды не закладываются специально, они образуются благодаря расширению деталей кроя.

Помимо специальной терминологии и понятий, принятых в дизайне костюма и обозначающих конструктивно-технологические способы формообразования швейных изделий, существуют другие примеры формообразования объемно-пространственных структур и композиционного решения драпировок. В архитектонике объемных форм может быть полезен опыт создания и применения складок и драпировок в изобразительном искусстве.

По определению художников складка – это изгиб поверхности ткани, возникающий вследствие её непреднамеренного сжатия. Драпировка получается в результате преднамеренного образования складок путём связывания, сшивания, наколки, укладки и т. д., выполняемых с целью украшения. В некоторых условиях складки в драпировке образуются в определённом порядке, создавая ритмические чередования, группировки. Принципы их трактовки в разные эпохи у различных школ, направлений и отдельных художников служили одним из признаков стиля.

Форма складок зависит от свойств и вида материала: тонкие ткани дают мелкие складки, толстые и жёсткие – крупные и широкие, так как различные материалы имеют разную степень сопротивления сжатию. Трикотажные полотна дают складки более округлой формы, чем ткани при тех же условиях динамического воздействия.

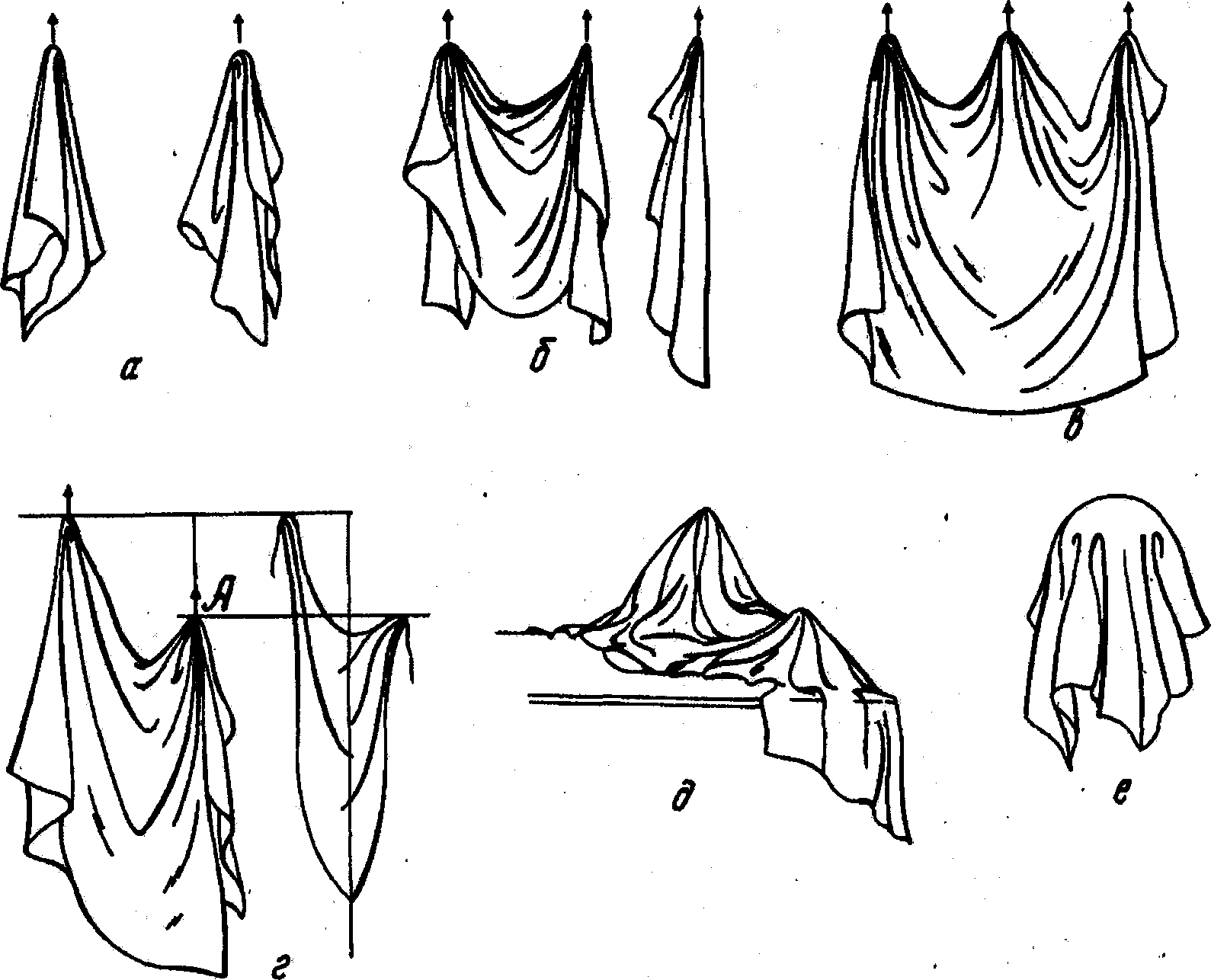

На рисунке представлены варианты композиционного решения драпировок:

Рисунок 33 – Варианты композиционного решения драпировок:

а – композиция драпировки, свисающей с одной точки опоры;

б – драпировка, свисающая с двух точек опоры; в – драпировка, свисающая с трех точек опоры; г – драпировка, спадающая с основной и подчинённой точек опоры; д – расположение драпировки на горизонтальной поверхности; е – образование складок на ткани, на шарообразной поверхности

Студенту – модельеру необходимо знать возможности образования складок при фиксации драпировки на указанные точки.

1. Композиция драпировки, висящей на одной точке опоры, имеет вертикальное направление и образует складки конусообразной формы (рис. 33 а).

2. Драпировка, свисающая с двух точек опоры, образует в целом правильную систему складок в виде дуг, группирующихся на той или иной стороне. При этом складки между рядами дуг в одном или двух местах ломаются (рис. 33 б).

3. Если ткань подвесить на три точки опоры, то образуются складки полудвойной формы. Драпировка, заложенная складками, объёмна, то есть имеет высоту, глубину и ширину. Объёмные формы драпировок представляют собой изгибы складок, направленных от лицевой стороны ткани к изнаночной, и наоборот. Высота складок к низу драпировки постепенно увеличивается, так как тяжесть материала придаёт им больший изгиб. Поверхность наибольшей выпуклости образует выступающие формы складок, а поверхность наибольшей глубины – впалые формы складок (рис. 33 в).

4. Драпировка может спадать с основной и подчинённой точек опоры. Основной точкой опоры является та, с которой начинается спадание драпировки, а подчинённая точка та, на которой форма складок драпировки прерывается, приобретая иногда новую форму А. Наличие основных и подчинённых точек опоры формирует композицию драпировки так, что складки отходят от точки опоры в виде лучей, волн или дуг в соответствии с закономерностями, характерными для драпировки, свисающей с двух точек опоры, находящихся на разной высоте, с тем отличием, что волны или дуги смещаются к точке опоры, расположенной ниже. Складки сначала падают вертикально, а затем полого спускаются по направлению к нижней точке. В то же время на подчинённой точке образуется новая точка опоры, от которой складки идут в противоположном направлении. Подобные формы образуют ступенчатую композицию драпировки (рис. 33 г).

5. Расположение драпировки на горизонтальной поверхности образует композицию со сложными группировками прямых складок, не имеющих никакой системы, т. е. каждый раз складки образуются по-новому (рис. 33 д).

6. Образование складок на ткани, брошенной на поверхность шарообразной формы, также подчиняется определённым закономерностям. Драпировка плотно прилегает к верхней части шарообразной формы, образуя гладкую поверхность. Чем дальше от верхней части к широкой горизонтальной окружности формы, тем больше драпировка свободно свисает складками. На этой окружности образуется ряд точек опоры. Отходящие от них складки формируются так же, как складки драпировки, свисающей с одной точки (рис. 33 e).

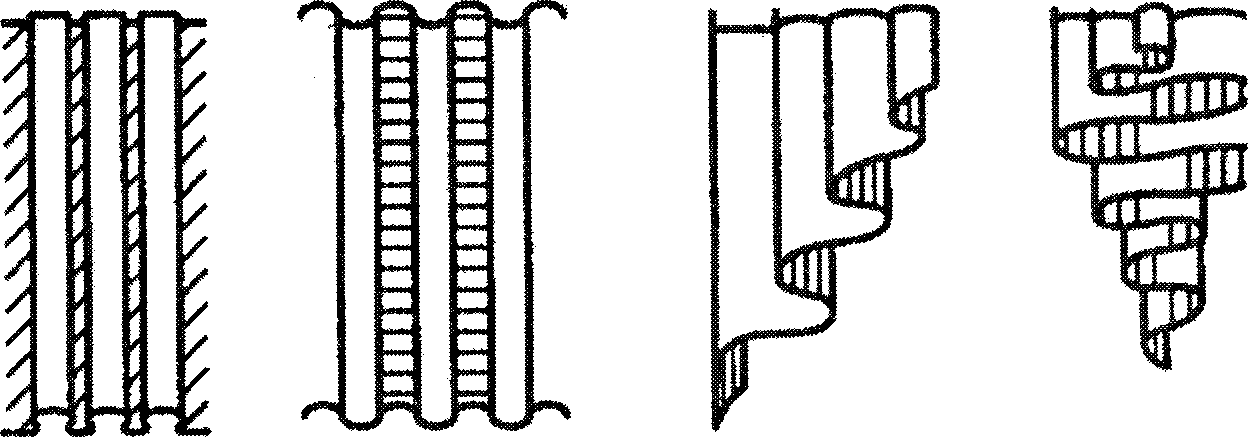

Ритмы складок в костюме могут быть разного вида: параллельные, лучевые, радиальные, спиральные, встречной направленности. На рисунке 34 представлены вышеперечисленные складки и драпировки.

Рисунок 34 – Складки и драпировки в костюме

Именно драпировка, сглаживая острые углы платья, блузы или костюма, делает образ мягким, обтекаемым, романтичным и необычайно женственным.

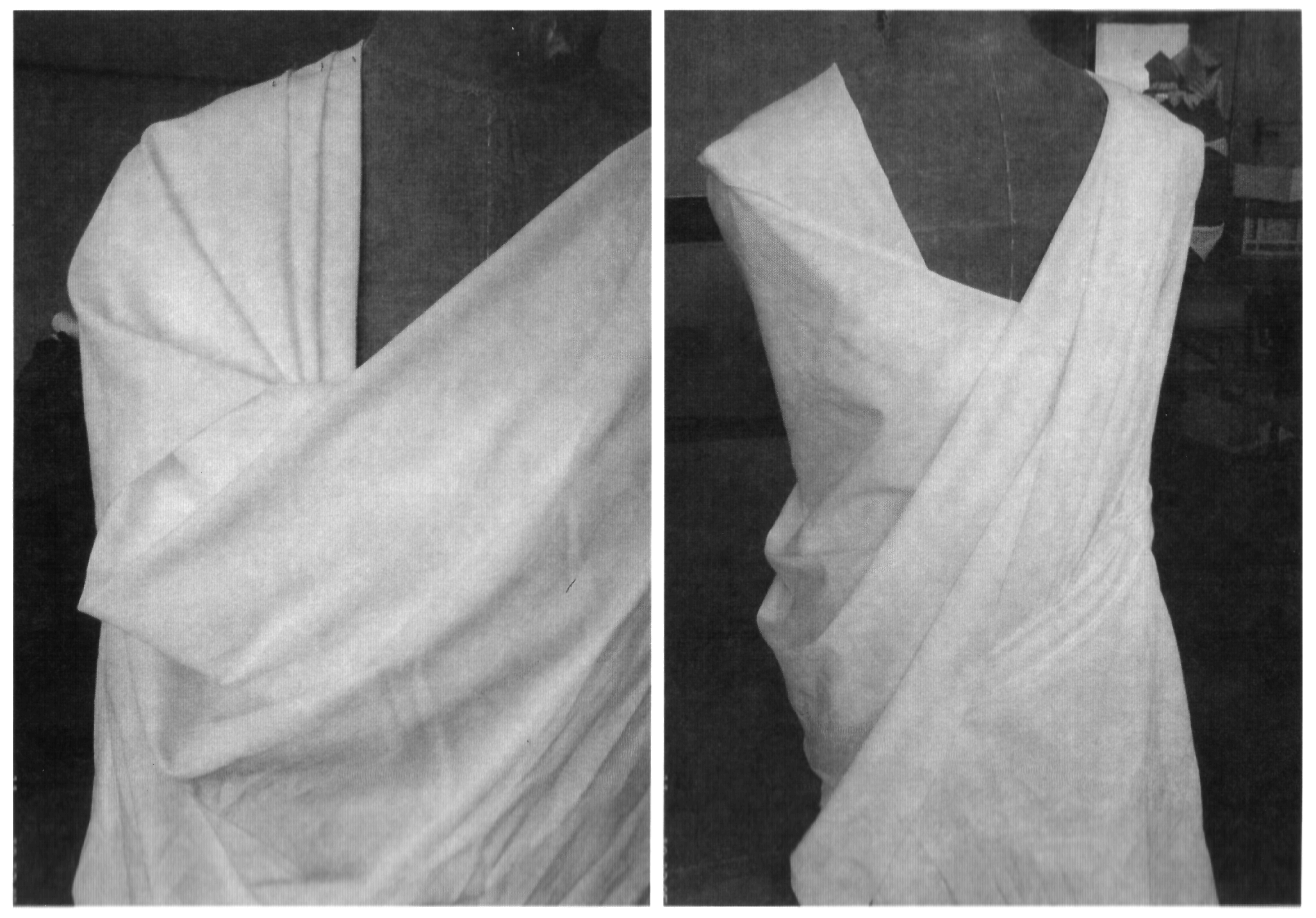

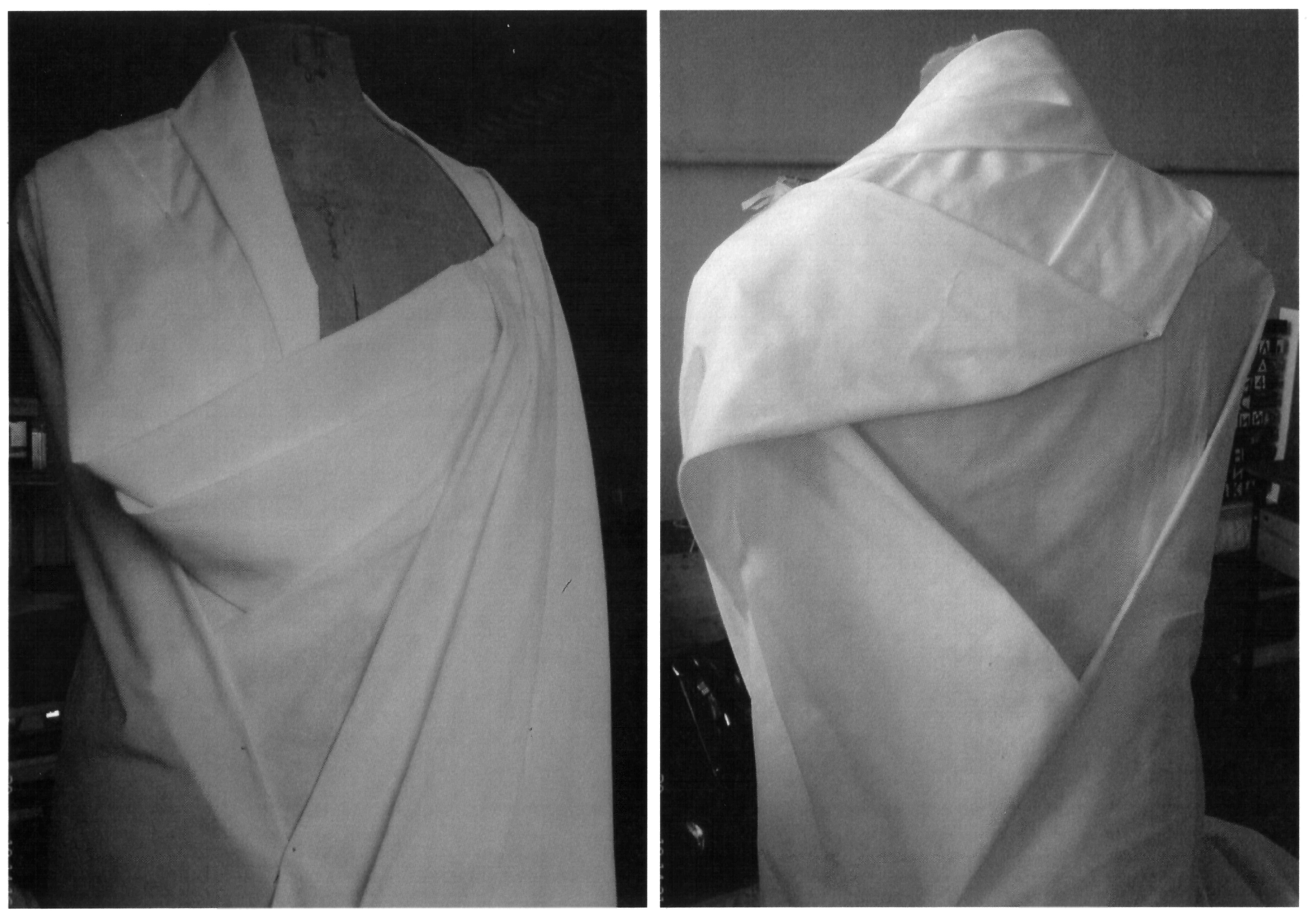

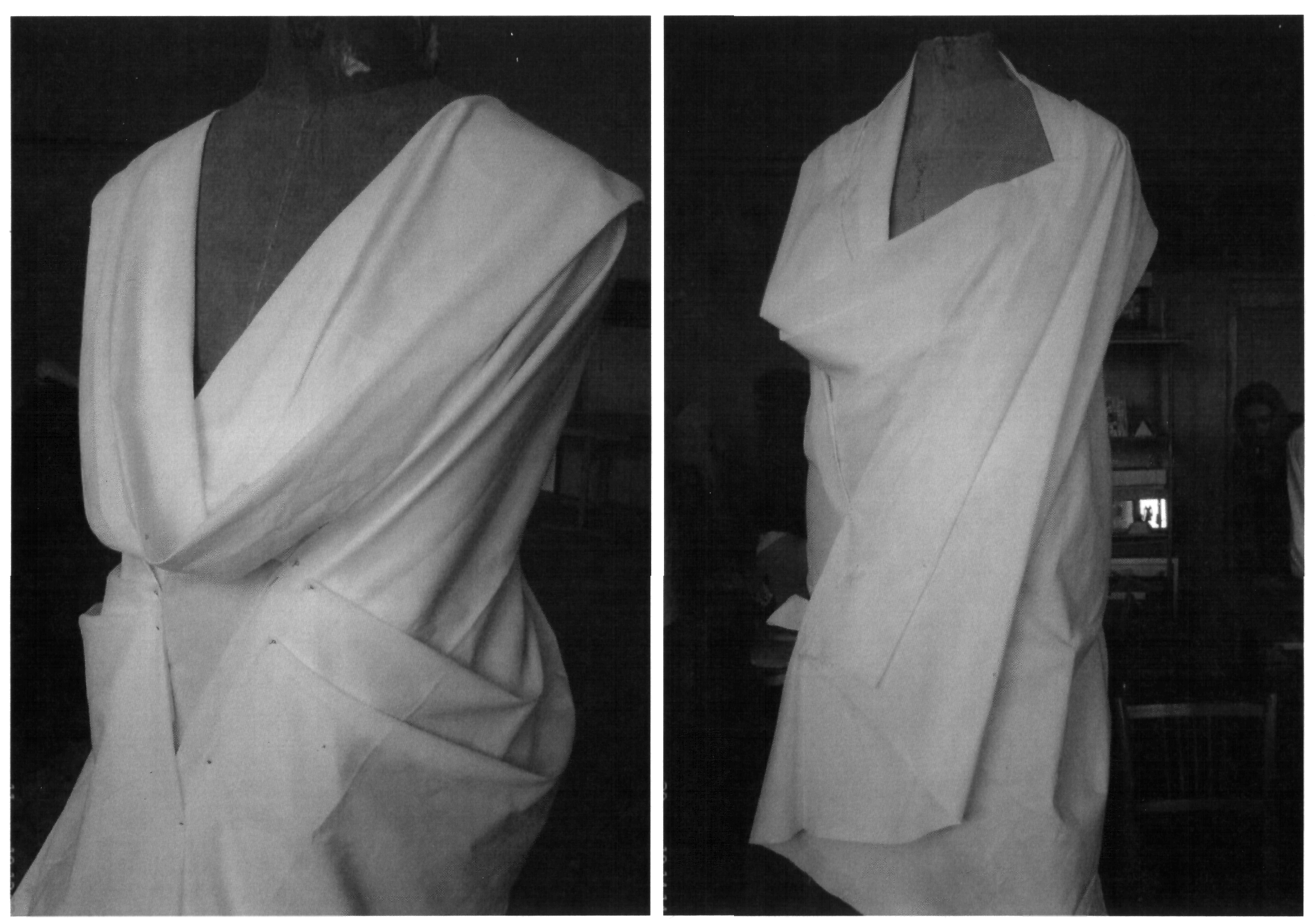

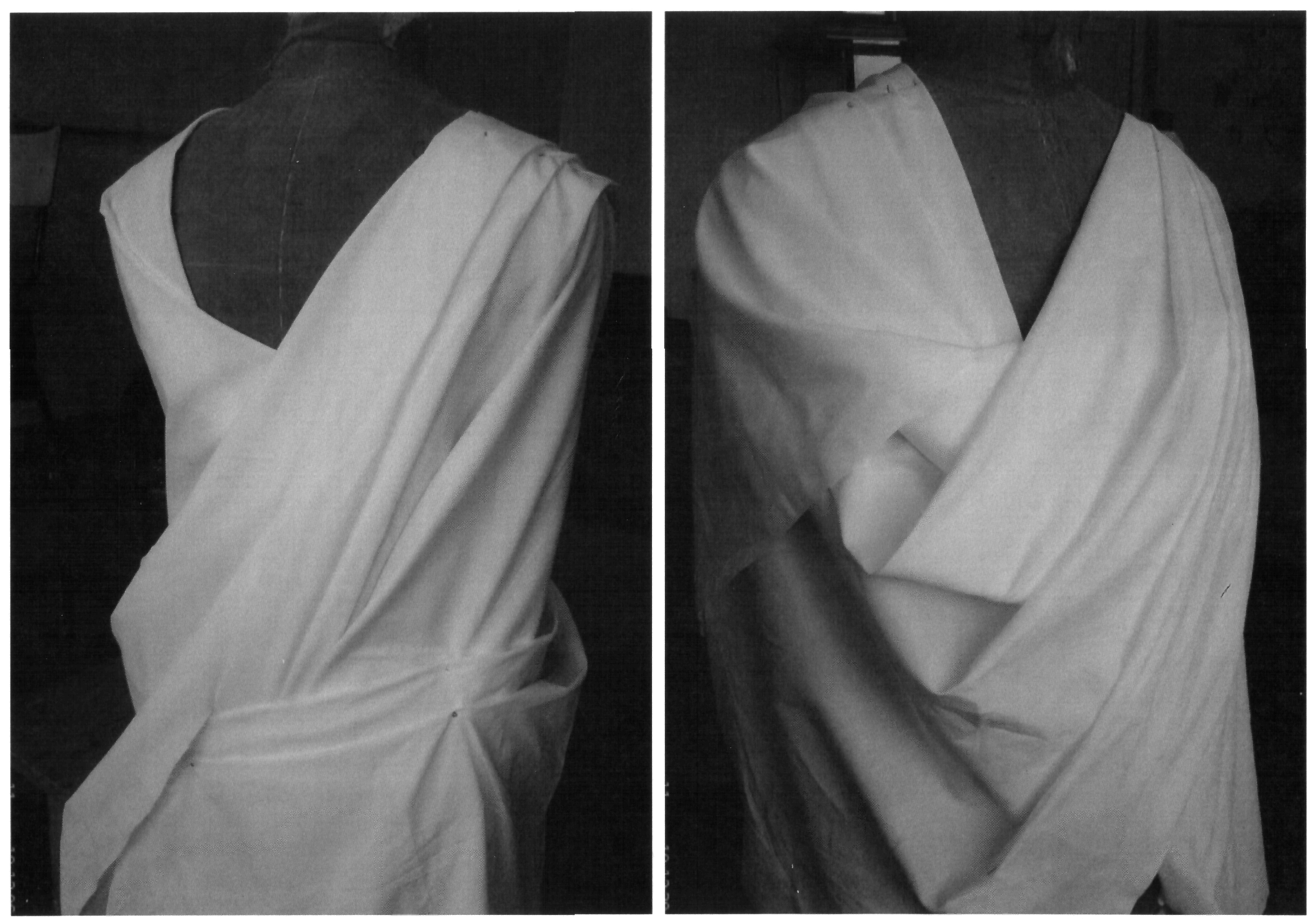

Рисунок 35 – Студенческая работа модели на тему «Драпировка» (вид спереди, вид сзади)

Рисунок 36 – Студенческая работа модели на тему «Драпировка» (вид спереди, вид сзади)

Драпировка прекрасно скрывает некоторые недостатки фигуры, зрительно увеличивая маленькую грудь и плечи, скрывая выдающийся животик и полноту бёдер, делая талию более или менее выразительной. Эффект драпировки визуально уравновешивает женскую фигуру.

Всевозможные драпировки в одежде говорят в первую очередь о мастерстве дизайнера – поскольку сложить порой немыслимое количество ткани в правильную форму, которая подчеркнет соблазнительные изгибы фигуры, совсем не просто.

Сложные драпировки сами по себе уже являются достойным украшением и не нуждаются в дополнительных аксессуарах.

Драпировки – это сложное коническое расширение деталей, основным условием которого является перевод вытачек в драпировку. В результате образуются мягкие нестатические веерообразные или косые складки. Детали с драпировкой делают на подкладке типовой (без драпировки) основы.

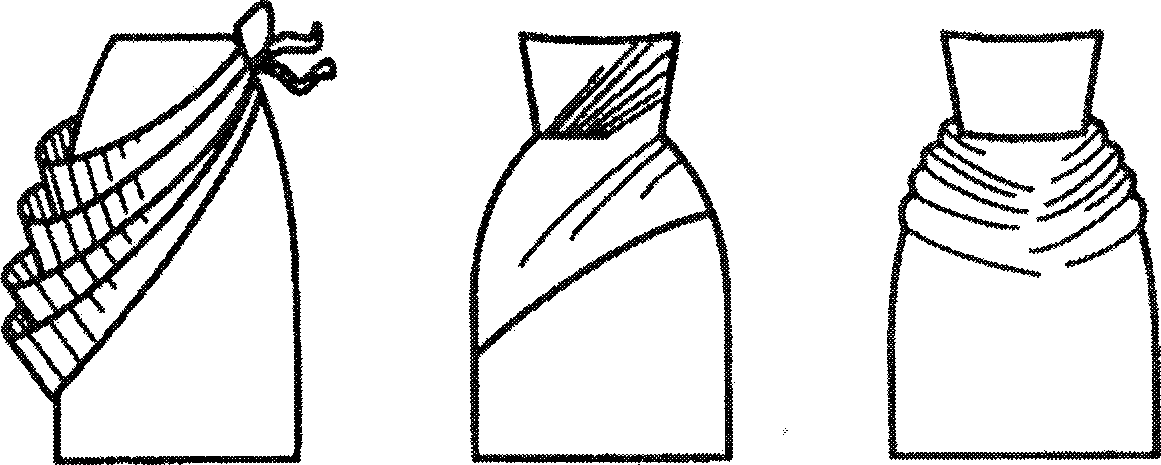

Драпировка может быть расположена симметрично и асимметрично и начинаться от основных порезов или подрезов на деталях.

Если драпировка симметрична, то работу выполняют на половине детали переда или спинки.

При разработке конструкции с асимметрично расположенной драпировкой используют целое лекало детали.

|

|

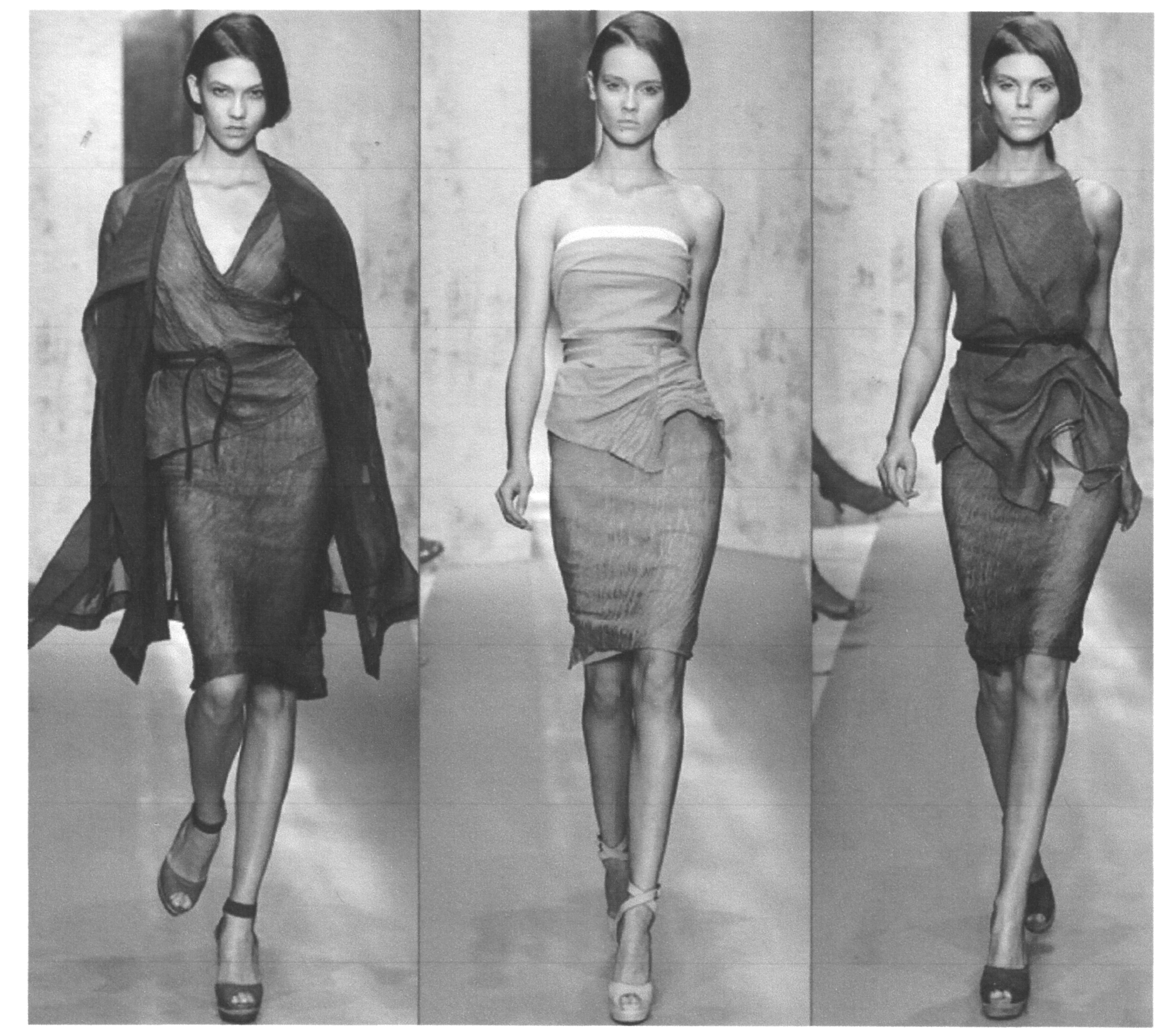

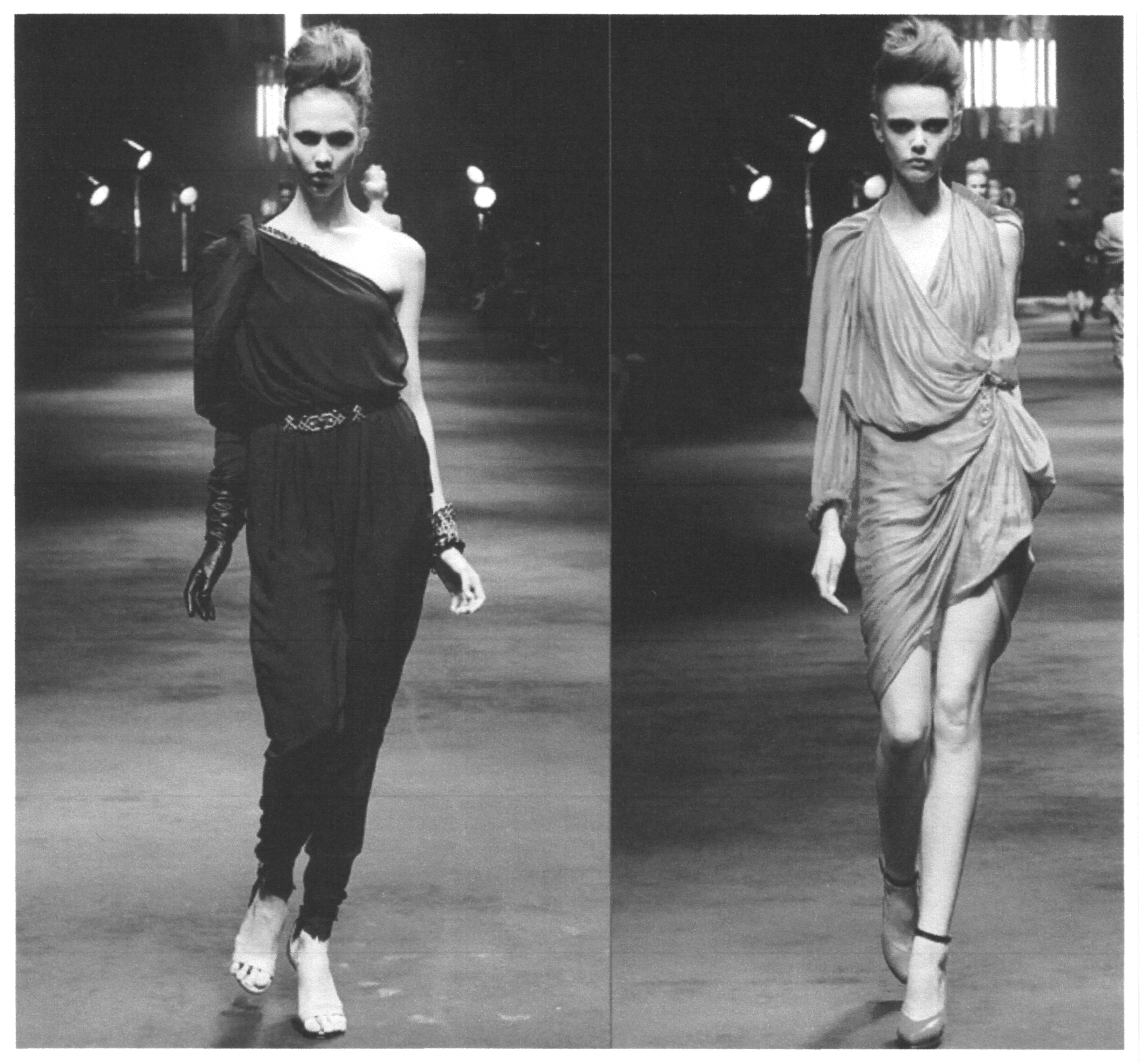

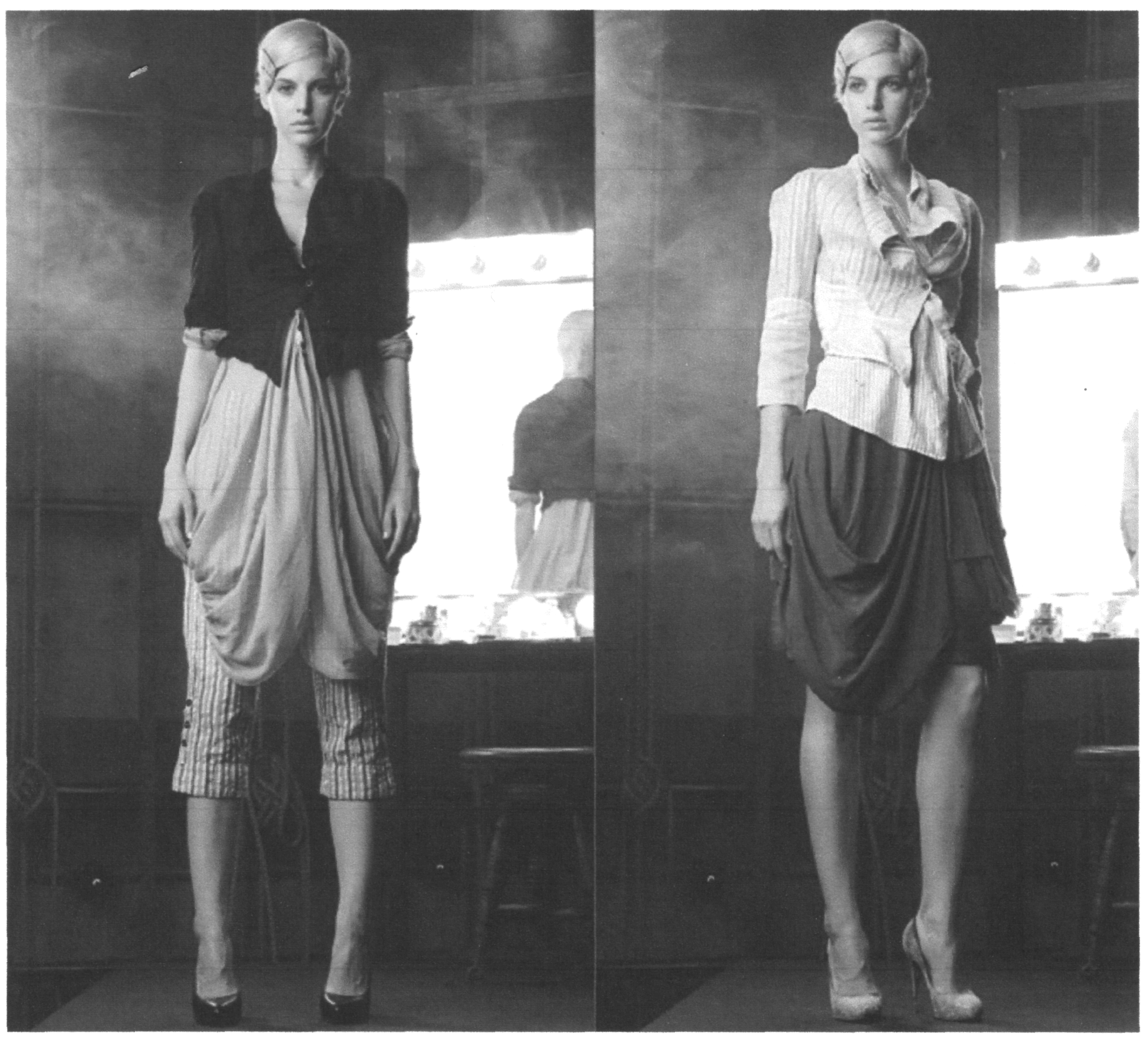

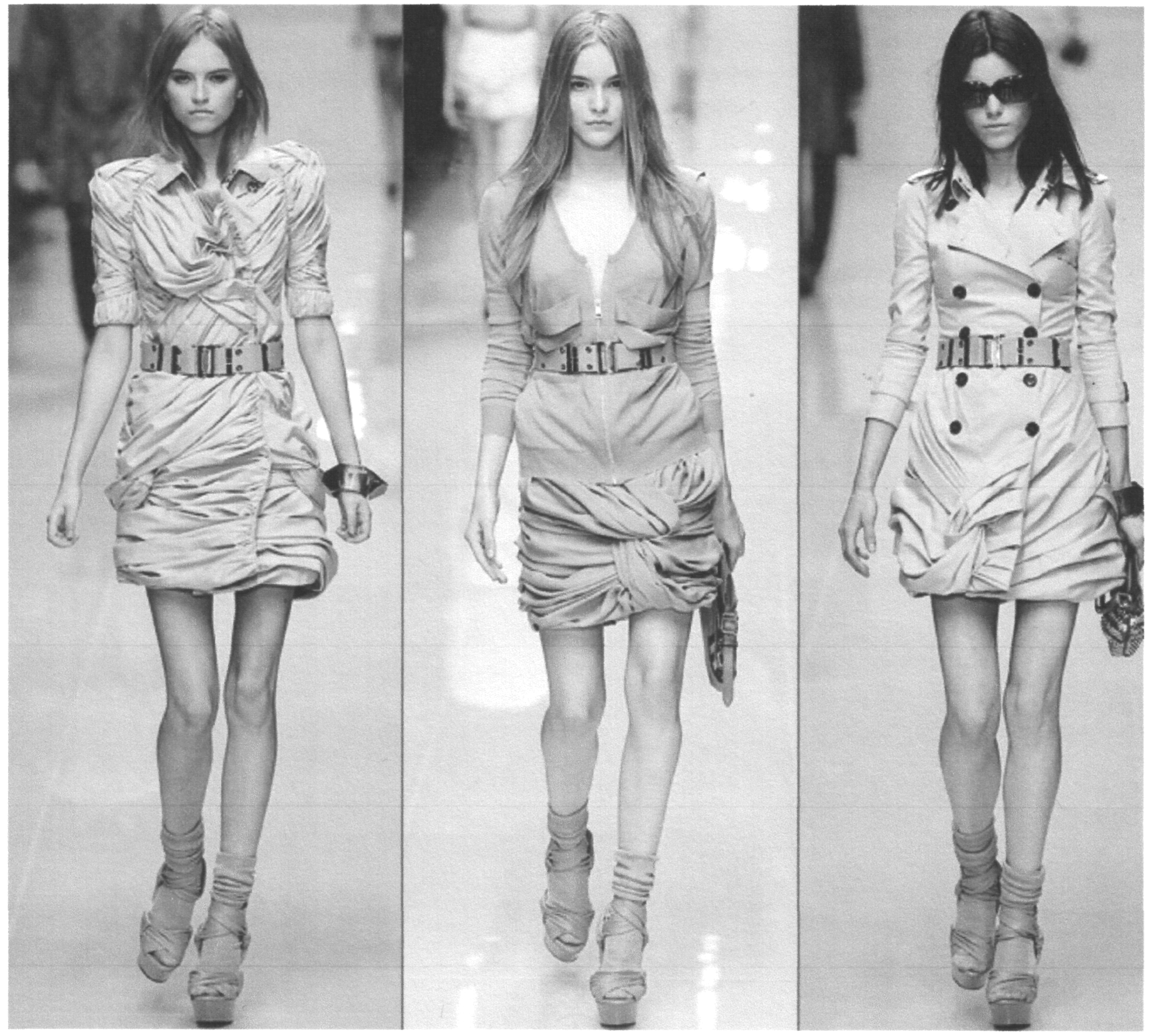

Рисунок 37 – Использование «золотого сечения» в женском костюме 2011 года, как примеры симметричного и асимметричного кроя

|

|

Рисунок 38 – Варианты женского костюма 2011 года, как примеры драпировки симметричного и асимметричного кроя

Из истории «золотого сечения»

В дошедшей до нас античной литературе «золотое сечение» впервые встречается во II книге «Начал» Евклида, где дается геометрическое построение «золотого сечения», равносильное решению равенства квадратного уравнения вида х*(а + х) = а2. Евклид применяет «золотое сечение» при построении правильных 5- и 10-угольников, а также в стереометрии при построении правильных 12- и 20-гранников. Несомненно, что «золотое сечение» было известно и до Евклида. Весьма вероятно, что задача «золотого сечения» была решена еще и пифагорейцами, которым приписываются построение правильного 5-угольника и геометрические построения, равносильные решению квадратных уравнений. После Евклида исследованием золотого сечения занимались Гипксил (II в. до н. э.), Папп Александрийский (III в. н. э.) и др. В средневековой Европе с «золотым сечением» познакомились по арабским переводам «Начал» Евклида. Переводчик и комментатор Евклида Дж. Кампано из Новары (XIII в.) добавил к книге «Начал» предложение, содержащее арифметическое доказательство несоизмеримости отрезка и обеих частей его «золотого сечения».

В XV – XVI вв. (в эпоху Возрождения, или Ренессанс) усилился интерес к «золотому сечению» среди ученых и художников в связи с его применениями как в геометрии, так и в искусстве, особенно в архитектуре. Например, итальянский мыслитель Лука Пачолли посвятил «золотому сечению» трактат «О божественной пропорции». Термин «золотое сечение» был популяризован Леонардо да Винчи, который придавал большое значение гармоническим соотношениям в живописи, архитектуре и строении человеческого тела. Гуманизм Возрождения заключался, в частности, в том, что пентаграмма была выведена из черной магии, а пропорции «золотого сечения» Леонардо усмотрел в строении человеческого тела.

Ряд Фибоначчи. С историей «золотого сечения» косвенным образом связано имя итальянского математика-монаха Леонардо из Пизы, более известного под именем Фибоначчи. Он много путешествовал по Востоку, познакомил Европу с индийскими (арабскими) цифрами. В 1202 г. вышел в свет его математический труд "Книга об абаке" (счетной доске), в котором были собраны все известные на то время задачи. Одна из задач гласила "Сколько пар кроликов в один год от одной пары родится". Размышляя на эту тему, Фибоначчи выстроил такой ряд цифр:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, и т. д.

Рисунок 39 – «Золотое сечение в пропорциях 1/3»

|

«Золотое сечение» в природе подробно изучал профессор Университета Дьюка Адриан Бежан, который установил, что «золотое сечение» является не чем иным, как «дизайнерским упрощением» природы, которая нашла оптимальный способ унифицировать все живое и ускорить процесс зрительного восприятия объектов. «В биологических исследованиях 1970-х — 1990-х годов показано, что, начиная с вирусов и растений и кончая организмом человека, всюду выявляется «золотая» пропорция, характеризующая соразмерность и гармоничность их строения, — говорит Бежан. По его мнению, «золотое сечение» можно найти практически везде, потому что подобные пропорции облегчают восприятие информации. Так, глазу гораздо легче сканировать изображение, где соотношение частей приравнивается к 1,62.

«Хорошо известно, что глаз получает информацию более эффективно, когда движение зрачка осуществляется из стороны в сторону, а не сверху вниз, поэтому наше зрение ориентировано на фрагментарное восприятие окружающего мира. И, что самое интересное, в поле зрения всегда оказывается часть панорамы, соответствующая коэффициенту «золотого сечения», — поясняет Бежан. Как показывает исследование, гармоничность и привлекательность «золотого сечения» связана с тем, что именно такие пропорции позволяют нашему глазу лучше всего просканировать объект, а мозгу получить максимум информации о наблюдаемом предмете. «Тяга людей к «золотому сечению» обусловлена еще и инстинктивной потребностью в безопасности. Ведь то, что хорошо просматривается и поддается изучению, кажется нам менее опасным», — отмечает ученый.

Красота по формуле

Закон «золотого сечения» просматривается и в количественном членении человеческого тела. Сопоставляя длины фаланг пальцев и кисти руки в целом, а также расстояния между отдельными частями лица, можно найти «золотые» соотношения. Скульпторы утверждают, что талия делит совершенное человеческое тело в отношении «золотого сечения». Измерения нескольких тысяч человеческих тел позволили обнаружить, что для взрослых мужчин это отношение равно в среднем примерно 13/8 = 1,625, а для взрослых женщин оно составляет 8/5 = 1,6. Так что пропорции у мужчин ближе к «золотому сечению», чем у женщин. Именно поэтому, чтобы приблизиться к «золотым стандартам», женщины предпочитают обувь на каблуках (рис. 35).

Таким образом, принцип «золотого сечения» претендует на универсальный признак красоты. Десятки, если не сотни исследований вновь и вновь показывают, что чем симметричнее тело и лицо, тем более красивыми они выглядят в глазах людей. Причина в том, что симметрия частей тела напрямую зависит от синхронной активности генов, определяющих развитие человека. Если эти гены успешно работают, несмотря на все неблагоприятные воздействия окружающей среды, значит, и весь геном человека можно назвать хорошим, и наоборот.