- •“Конструкторско-технологическое обеспечение производства эвм”

- •1. Среда передачи информации в рэс.

- •2. Определение конструкции. Специфические особенности конструкции эвм.

- •3. Развитие подходов к конструкции и производству эвм. Поколения эвм.

- •4. Система показателей качества конструкции.

- •5. Абсолютные и относительные показатели качества конструкции.

- •6. Способы защиты корпуса комплектного от статического электричества и высокочастотных внешних воздействий.

- •7. Организация процесса конструирования средств вт.

- •8. Основные этапы проведения нир.

- •9. Основные этапы проведения окр.

- •10. Общие технические требования к эвм.

- •11. Системный подход к конструированию средств вт.

- •12. Конструкционные системы средств вт.

- •13. Структура основных размеров конструкционной системы.

- •14. Конструкционная система и существующие госТы.

- •15. Конструкционная система с позиций международных стандартов.

- •16. Технические параметры корпусов ис.

- •17. Основные технологии сбис.

- •18. Сравнительные характеристики основных технологий сбис.

- •19. Бескорпусные ис.

- •20. Материалы и технологии при производстве ис.

- •21. Основные технологические операции при производстве сбис.

- •22. Плата в структуре конструкционной системы.

- •23. Конструкция электрических соединений.

- •24. Виды и способы электрических соединений.

- •25. Основные материалы и технологии печатного монтажа.

- •26. Основные операции при изготовлении печатных плат.

- •27. Многослойные печатные платы.

- •28. Межконтактные соединения из объёмного провода.

- •29. Способы контактирования.

- •30. Неразъёмные соединения.

- •31. Ограниченно-разъёмные соединения.

- •32. Разъёмные соединения.

- •33. Электромагнитная совместимость цифровых схем.

- •34. Помехи в электрически-длинных линиях.

- •35. Помехи в электрически-коротких линиях.

- •36. Методы уменьшения помех.

- •37. Отличительные особенности и типоразмеры корпусов пк.

- •40. Средства поиска неисправностей в пэвм.

- •41. Перспективные технологии производства сбис. Нанотехнология и другие.

- •42. Выбор размеров печатной платы.

- •43. Кабели связи. Электрические, оптические.

- •44. Методика испытаний корпусов комплектных и комплексных на механические воздействия.

- •45. Климатические воздействия на корпус комплексный. Ip-классификатор защиты.

- •46. Радиационная стойкость средств вычислительной техники.

35. Помехи в электрически-коротких линиях.

• Причины помех в ЭКЛС:

1) Паразитные связи между различными электрическими соединениями, а также различная компоновка в пределах одного соединения.

2) Из-за большого числа параллельных связей и высокой плотности компоновки. Необходима защита от этих связей.

• Внутренние паразитные связи определяются конструкцией и параметрами используемых материалов (например, диэлектрической проницаемостью). Чем больше частота, тем меньше должна быть диэлектрическая проницаемость. В отличии от ЭДЛ, здесь применим законы Ома и Кирхгофа.

• Паразитные параметры: емкостные (2), индуктивные (3), кондуктивные (2+3=1).

Общий вид:

![]() (в соответствии с законом Ома);

(в соответствии с законом Ома);

1)

,

Сн

вносит основной вклад: R ~ 1/(Ω∙С)

,

Сн

вносит основной вклад: R ~ 1/(Ω∙С)

2)

,

где М - коэффициент индуктивной связи.

,

где М - коэффициент индуктивной связи.

Для уменьшения помех в ЭДЛС и ЭКЛС существуют специальные методы.

36. Методы уменьшения помех.

• Уменьшение помех достигается схемотехническими, конструкционными и технологическими методами, которые применяются либо отдельно, либо в определенной совокупности.

• Схемотехнические методы:

1 )

Использование элементной базы с

максимальной помехоустойчивостью.

Метод применяется, если известны ЭМ

помехи в месте эксплуатации, причём до

начала эксплуатации. Пример: МОП-технология

является более устойчивой.

)

Использование элементной базы с

максимальной помехоустойчивостью.

Метод применяется, если известны ЭМ

помехи в месте эксплуатации, причём до

начала эксплуатации. Пример: МОП-технология

является более устойчивой.

2 )

Компенсация помех:

)

Компенсация помех:

– Скрутки проводов (по 2, по 3 провода).

– Провода с экраном.

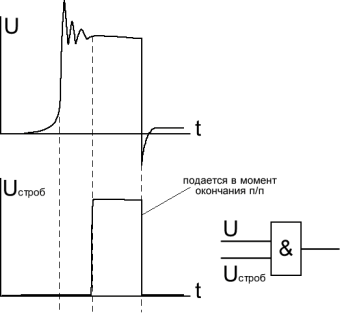

3) Применение амплитудного и временного стробирования.

– Амплитудное стробирование (напр., использованием триггеров Шмитта).

– Временное – реализуется подачей стробирующего импульса на дополнительный вход логического элемента после подачи сигнала на его основной вход.

4![]() )

Использование RC-фильтров (в цепях питания

цифровых схем, а также там, где известна

фиксированная составляющая напряжения

или тока, например в ЭСЛ-логике).

)

Использование RC-фильтров (в цепях питания

цифровых схем, а также там, где известна

фиксированная составляющая напряжения

или тока, например в ЭСЛ-логике).

Вводятся параметры:

Кф=Uпом/Uпом.доп. – коэффициент фильтрации;

Rф = Uф/Iф = [(0,05…0,5)∙Eп]/I0

![]() ,

где Кф.вх.

– коэффициент фильтрации.

,

где Кф.вх.

– коэффициент фильтрации.

• Конструкционные методы:

1) Уменьшение числа проводных и т.п. линий связи, по возможности – печатные проводники.

2) Ослабление паразитных связей путем разнесения в пространстве источников и приемников помех:

– Ортогональное расположение проводников в соседних слоях металлизации полупроводников.

– Уменьшение длины взаимодействующих параллельных участков проводников.

3) Использование материалов с минимальной диэлектрической проницаемостью.

4) Увеличение числа точек заземления по линии связи.

5) Увеличение сечения шин питания и заземления.

6) Использование экранированы проводов, бифиляров, сборок, скруток проводов.

7) Частичное или полное экранирование печатных плат.

8) Использование внутренних слоев металлизации в качестве общего заземления или подачи питания.

9) Уменьшение размеров контактных соединений путем замены:

– Разъемных на неразъемные.

– Паяных на сварочные.

• Технологические методы:

1) Уменьшение разброса параметров электронных схем, что достигается изготовлением этих схем за единый технологический процесс.

2) Увеличение однородности линии одного технологического исполнения Rл, Cл, Lл, Zл = const

3) Освоение производства с улучшенными технологическими свойствами (инновации):

– Использование кабельных экранированных соединений

– Использование эластомерных контактов.

4) Использование совокупности методов.